CBT79%から、Medu4ベースで116回医師国家試験をクリアした1例。

ヘッダーは面倒なので、Twitterと一緒にしました。

執筆者の概要

この度116回医師国家試験を受験したので、自身の経験が次回以降の受験者の皆さんの役に少しでも立つよう、受験報告をまとめさせていただきます。

Medu4の教材をベースに勉強した、5年生以降の流れをまとめています。

筆者の4年次までのスペックはだいたい以下のとおりです。

・関西私立医学部在籍。

・再試は1年生 4つ,2年生 7つ,3年生 2つ,4年生 3つ(うち1つはOSCE)

・CBT:79% 学内上位52%位置。詳細は画像の通り。

・OSCEは1科目不合格。

こんな感じです。見ていただいてわかるように中の下ぐらいのポジションです。決してTwitterでよく見かけるような優秀ハイスペック医学生ではないことをご承知おきください。

以上を踏まえて

↓↓↓↓

この記事の対象となる方

以下のポイントを1つでも多く満たす方が、この記事と相性がいいです。

現在(2月半ば時点)CBT,OSCEが終了したばかり、もしくはそれに近いカリキュラムの4年生の方で、医師国家試験合格までの大まかな流れを知りたい方。もしくはCBT,OSCEはまだ先だが、国家試験までも先に見据えておきたい方。

医師国家試験本番でそこまで高得点は求めないが、ある程度ゆとりをもった点数を解答速報で出して、安心して春休みを過ごしたい方(目安として、一般臨床の得点率でボーダー+5%,もしくは最低点+15点ぐらい。)

予備校教材中心で国試対策したい方。主にMedu4教材を使うことを考えてる方、もしくは既に使ってる方。

このような感じです。

当てはまる点が少ない方も、適宜気になる箇所だけでも活用いただけると嬉しいです。

上記のように、あくまで「ある程度余裕を持って受かってはいるけど、真ん中より上ではない、上位70〜85%の得点分布ライン。」を目指したプランですので、好成績を叩き出したい方は他の記事を参照ください。

新6年生の方はもちろん、新5年生で2年間の国試勉強の流れをざっと把握したい方にも役立つように頑張ってまとめてみました。

ではお願いいたします!

Take Home Message

先にお伝えしたいポイントを箇条書きします。

各予備校の科目別講座(公衆衛生を除く。)は5年生終了までに1周視聴できると理想的。

科目別講座は1回視聴するだけでなく、何周も復習することが重要!科目別講座(国試範囲全て)の内容の80%〜100% & 過去問直近5年分を頭に入れ状態で国試に臨めば十分通ります。

QBは1周目問題だけで充分。

受かるためだけなら、後期講座や予想講座は特に不要。

疾患などの画像は「病見え」などでたくさん見ておこう。

直近の回数別5年分は早く始めたほうが有利!できるだけ時間をかけて研究しましょう。

模試の受け過ぎは注意!

使用教材一覧

次に僕が国試対策で使用した教材を全て列挙します。

逆に、ここに載っていない教材や講座などは使用&視聴しませんでした。

重要度A,Bに分けてまとめます。また、2022年2月時点で掲出されているそれぞれの教材の最新税込価格も書いておきますので、予算の参考にしてください。

重要度 A

必須。是非やってほしいもの。

Medu4 あたらしいシリーズ (内科外科,産小老,救中麻公,マイナー):国試対策のベースになる教材です。2年コースというのは5年生の初めから見始めるという想定です。低学年から使い回す方は更に少し高くなります。2021年度,全て2年コースにして総額88462円。

Medu4 特講シリーズ:特講シリーズは判断・評価特講,症候論特講以外の8講座を視聴しました。国試合格の為の重要度Aのものとして、必修特講,禁忌特講,計算問題特講の3つを挙げておきます。残りのものは勿論受講すれば有益かもしれませんが、国試合格のためにコアな部分かといえばそうでもないように感じました。あくまで余裕がある方は視聴してみる程度で。必修対策,禁忌対策については後ほどまた簡潔にまとめます。値段は必修が5478円,禁忌が2453円,計算問題が1848円。

Medu4 Update講座:2022年2月時点で4年生の方が上記のあたらしいシリーズを4月に購入した場合、次回117回国試の知識を後でテキストに上書きする必要があります。そのための講座がUpdate講座です。4月に購入した場合は116回までの知識はテキストに入っているため、来年2023年の夏にリリースされるであろう117回Update講座を購入しましょう。僕は112回までの内容が入った内科外科テキストを使っていたため、113〜115回の計3年分のUpdate講座を受講しました。Update講座は2年コースで1254円/1講座×受講する講座数。

Medu4 国試究極MAP:詳しくは後ほど国試直前期の項で述べます。値段は先行予約で約12100円。

QBオンライン(必修と公衆衛生を除く。):みんな大好きQB。僕は電子派だったので、紙ではなくオンラインで演習しました。冒頭にも書きましたが1周目問題の繰り返しだけで十分です。各種予備校の教科書にも十分な量の演習問題があると思いますが、1周目問題では全科の重要な演習問題を約3000問というコンパクトな問題数でまとめています。そのため全体を俯瞰するという意味も込めて、1周目問題の周回をおすすめします。同じ問題に何回も遭遇しても構いません。分子の熱運動ではありませんが、同じ問題とぶつかる回数が多くなるほど、その問題への習熟度も上がるかと思います。また、QBは解説が詳しいので必ず紙のQBを買って、シリアルナンバーを登録して解説を読めるようにしましょう。特に画像所見の解説などはMedu4データーベースはあまり丁寧ではないので、QBの同じ問題の解説を参照するなどの活用方法も良いかと思います(もちろん解説講座を聴いても良いのですが。) 価格は必修,公衆衛生を除いて、vol.1〜5を合わせて定価で60500円。大学内に医学書店などがある方はキャンペーンで割引価格で入手出来る場合があるので、国試対策委員などに要確認。

病気が見えるシリーズ:揃えましょう。冒頭でも言った通り、画像をたくさん見ておくことが国試勉強では重要です。(Medu4教材は画像があまり掲載されていないことがデメリットになります。) またMedu4の解説でどうしてもわからない箇所は、病見えを併用すると有用な場合が多いです。やっぱり困ったときの病見え先生です。最近はすっかりデジタル勉強法が定着しつつあるので、電子版を推奨しておきます。vol.1 消化管〜vol.14 皮膚科まで電子版14巻全てまとめ買いセットで44550円。

各種模擬試験:模試は適量をしっかり受けましょう!詳しくは後述しますが6年生の1年間で3〜4回受験を推奨します。僕は夏,冬MEC模試,冬のメディックメディア模試(以下MM模試)を受けました。値段はMEC模試が集団申し込みで1回9900円×2回。冬MM模試は僕の大学の集団申し込みでは夏単品で9000円,冬単品で7200円,夏冬セットで12000円でした。どちらも個人申込は高いので是非学年で申しこみましょう。値段など詳細は各大学の国試対策委員の方に確認してください。大学でスケジュールを組んで受けれる場合は、受験の空気感を把握する良い機会なのでみんなと一緒に受けてください。

重要度 B

余裕があればやってもいいけど、合格に必須では無いかな〜と思ったもの。

Medu4 必修,禁忌,計算問題以外の特講シリーズ:上記の通りです。詳細は割愛。

Medu4 テストゼミ予想編:テストゼミは融合編も受けるつもりでしたが、時間がなくて断念しました。予想編は直前期に受講しました。ただ、正直必要ではなかったと感じます。予想編についても詳細は直前期の項で書きます。主に直前期に受ける講座なので、価格は1年コースで5478円。

僕の使用機材は以上です。重要度Aのものは皆さん是非やっていただきたいです。Aの教材の価格をすべて合わせて、予算は約24万円前後になります。

模試が大学一斉受験で申込不要な場合はもう少し安くなります。

またQBのセット割などが効く場合も考えられます。

ですので、あくまで参考でお願いします。

次章は時期ごとに振り返ります。

僕の実体験をベースにしています。

時期別に振り返り

4年生以前

「とりあえず学内試験をクリアすればいいやー。」のノリで過ごしてました。(それでもたまに再試かかってましたが。)

学内試験も過去問と講義プリント、病見えを使う感じで、予備校教材はまだ着手していませんでした。

CBT対策も予備校講義は見ず、独学でQB CBTを解くだけでした。

あと「こあかり」っていう既に新規改訂停止になった問題集も使いましたが、効率が悪いのでオススメはしません(もちろん余力のある方はやったら良いと思いますが。)

確か4ヶ月前ぐらいから問題集解き始めたと思います。

結果は前述の通りです。CBT対策については医学生ブロガーの皆さんがわかりやすく記事にまとめてくださっているので詳しくは割愛します。

あと、OSCEも1科目再試に回ったので割愛します。

他の詳しい医学生さんの記事を是非参考にしてください。

5年生

5月からクリクラが始まりました。

「クリクラと並行して、または予習として予備校講義を見ましょう!」

的なことをよく皆さん言うと思いますが、

まー、難しいですよね。

なんだかんだ言って、実習疲れるし、帰宅して勉強するモチベを保つだけでなかなかしんどいと思います。あと皆さん趣味もあるだろうし、課外活動もやって欲しいし。

よく言われることですが、1日1コマで良いので講義を見てほしいと思います。(出来ればその日に復習もして。)

・1日の目標としては、なんとか1コマ講義を見る

・1年の目標としては、メジャー・マイナー全範囲をなるべく全て1周目終わらせる

の2つを軸に、長期的目標と短期的目標を両方持ってマイペースで頑張ってください。

あと、講義視聴と並行してやっておくと理想的なのが問題演習。

具体的には

①直近5年分の国試過去問

②QB1周目問題

です。

どちらも6年生になっても繰り返してやるものなので、できるだけ早い段階から馴染んでおきましょう。

国試直前期になると1問1問理屈を明確にして演習が出来るようになりますが、最初はなかなか知識が追いつかずに半ば棒暗記のような演習になって苦しいと思います。

だからこそ、その苦しいフェーズを早めに通過して欲しいのです。

というわけで早めから問題演習着手をおすすめします。

特に①の直近5年分は最優先です!

最初は知識が追いつかず、よくわからずに丸暗記のようになってしまうかもしれませんが、それでも構いません。各予備校の過去問解説講義なども活用してみてください。なんとかインプットインプットです。

出来れば5年生の4月から直近過去問は触れておいてほしいです。

116回→115回→114回と新しい順にやっていきましょう。5年分がしんどい場合は3年分でも是非。

僕は年度末の2月に1回だけ総合試験があったので、それの対策を兼ねて国試対策を進めていました。

6年生 4〜6月

6年生に入ると6月まではまず選択臨床実習がありました。

幸か不幸か、コロナMAXの時期だったこともあり軒並み外部実習がなくなり、その分は国試勉強に回せました。

多くの皆さんはこの時期はまだ臨床実習がしっかりあるかと思います。

5年生の実習期間と同じく、自分のペースを掴んでコツコツ学習を進めていってください。

ただ、この時期までにはなんとか科目別ビデオ講座を公衆衛生以外全部1周目見ておくようにしましょう!

6年生 7〜10月

僕はこの時期に卒業試験がありました。

各月末に1回ずつで計4回の合計得点で卒業判定がされました。

幸い僕の大学の卒業試験は概ね国試に準拠した出題で、国試勉強がちゃんと進んでいたら普通に卒業できる試験でした。

大学によっては、国試のレベルや傾向とかけ離れた卒業試験が行われる所も多いと思います。

勿論、卒業試験の過去問は必ずチェックして傾向は掴んでおくべきかと思います。それは学年の大多数の人がやってくると思うので合わせましょう!

ただ、それでもわからないような「なんじゃこれー!」な問題はみんな解けません。みんな解けない問題を落としてもまず進退には影響しないでしょう。みんなと歩幅を合わせて、みんなが解ける問題を確保していきましょう。

同時にこの時期には夏のMEC模試を受験しました。

まだほぼ勉強が進んでいない中での受験だったので結果は…。

必修落ち&禁忌1問という散々たるもの。

この時期に既にテキスト復習が進んでいる方はもっと良い数字が出ると思うのですが、生半可に復習を1周やったぐらいで臨むとまあこんなものです。

見方を変えると、夏の段階でこれぐらいの数字が出ても国試合格には影響ありませんので引き続きコツコツ進めましょう。

※模試の復習方法は、下の冬MEC(卒試終了〜12月の項)でサクッと書いてます。

さて、この時期の国試対策の中身ですが、7月にメジャー領域の卒業試験があったので、科目別の復習をメジャーから進めていました。

具体的な内容として、自分の経験を踏まえたオススメは

・Medu4テキストの復習

・QB1周目問題全て

・113回〜115回 国試過去問

の3本立てです。

テキストの復習は後々効いてきます。

ただ、これに関しては個人的に反省点が多くあって、皆さんにお伝えしたいのは、

・テキストの演習問題は早期に全て解いておく!

・テキストの復習も早めから手を付けておく!

の2点です。

7月末に最初の卒業試験があり、残り1ヶ月ぐらいに迫った時点でした。

「今からメジャーのテキストの復習全部したら間に合わんな…。」

と勝手に判断した僕は、テキストの復習を後ろ倒しにして前年に買ってた究極MAPで代用して勉強していました。これが間違いでした。

1ヶ月でメジャー全科目復習は確かに厳しいかもしれませんが、後々のことを考えて、やれるだけやっておいたほうがいいです。

この時期になってくると「後回し」が致命的になってきます。

今やれること、やるべきことは今のうちにやっておきましょう。

テキスト復習をやれるだけやって、間に合わなさそうな科目だけ究極MAPで代用するのがオススメです。

とはいえ、この時期僕はPost-CC OSCEがあり、マッチングの面接も本格化する時期だったため、勉強をすすめるのが大変だったのは事実です。

皆さんもこの時期にマッチングあると思います。

それ故7月は卒試国試勉強が1年間で一番大変になる時期の一つです。

なんとか間に合わせる気持ちでやりきりましょう。

8月は同じく小児科,産婦人科,マイナー科の卒業試験。

9月,10月は全科目の卒業試験でした。

8月は7月と同じ要領で小児産婦マイナーの復習をやってました。

9〜10月は復習をもう1周という感じでした。

そんなこんなで、なんとか卒業試験は1発でクリアすることが出来ました。

6年生 卒業試験終了〜12月

卒試が10月末に終わると、後残すところは国試のみになりました。

サマライズなどの後期講座を受けられる方は、夏までに(遅くとも9月までに)ベーステキストの復習は一旦完成させておきましょう。その後にはなかなか時間が取れにくいと思います。

後期講座を受けない方は、12月までの年内でもう一周ベーステキストの復習に取り組みましょう。

公衆衛生の対策もこの時期からが良いと思います。勿論余力がある方はもっと前からやっていいですが、正直その他の科目別などでいっぱいいっぱいな方も多くいらっしゃるかと思います。そういう方は、この時期でいいかと思います。

Medu4を例に取ると、国試合格レベルまで仕上げるには、

講義受講,テキスト復習→演習問題を繰り返せば良いかと思います。

勿論他の科目もそうなのですが、公衆衛生については特に範囲が膨大なので、QBに敢えて手を付けずにMedu4テキストだけで完結させるのもありかと思います。僕はQB公衆衛生は解かずにMedu4のテキストと演習問題のみをやり込みましたが、合格に十分な得点を確保できました!この時期はとにかく無駄にto doを増やさないように。

公衆衛生以外の勉強に戻ると、

10月以降も直近5年分の国試過去問を、繰り返し復習しましょう。

1月以降の直前期には(もっと前から?)日本中全員の受験生がやることになりますが、いかんせん直近5年分で2000問あります。10月から着手して周回を増やしていきます。

こちらの動画で穂澄先生がおっしゃってるように115回Aブロックから順に、ブロックごとに解いていくのをおすすめします。

個人的な反省を踏まえると、最初に解いて簡単に正解した問題も最低限2〜3回は反復することをおすすめします。

この時期になると既にお気づきになってると思いますが、凄まじいスピードで知識は忘れます。「あれ?あのときあっさり解けたのに…。」が当たり前のように起こりえます。できるだけ忘却を防ぐように、繰り返し演習を心がけましょう!

次回117回の受験生の場合、直近5年分(112〜116回)に取り組むとして、総問題数は2000問です。

全問最低2周はしてほしいですし、要復習の問題は計4周してほしいです。

要復習の問題が2000問中、1200問あるとしましょう。

そうすると演習しないといけないのべ問題数は、

2000×2+1200×(4-2)=6400問です。

1問に平均4分かけるとしましょう。(最初はもっとかかりますが、2周目3周目とかかる時間がだんだん短くなっていきます。)

6400問×4分/問=25600分≒427時間かかります。

つまり、ちゃんと国試5年分をやろうと思えば427時間かかるんです。

1日に5年分演習にかけられる時間が5時間としても、86日かかります。

約3ヶ月です。

なので5年分をしっかりやりたい方は11月には回数別をブロックごとに開始しましょう。もし開始が12月以降になった場合は、5年分を諦めて3年分に絞るのもありかもしれません。

QBの1周目問題ももう一周全て解き直しましょう。

この時期になると最初と比べてかなりスラスラ解けているかと思います。

さて、12月頭にはMECの冬模試もあります。

僕はこの時期まで上記のような勉強方法で進めてきて、結果こんな感じでした。

必修なんとか80%超えたのでよかったです。

後述しますが、模試の必修問題は本番より難しいので、80%を超えたらOK!ぐらいの心構えで十分かと思います。

決して上位層というわけでもありませんが、「まあ、このまま勉強続けたらちゃんと合格はするだろう。」と思える成績は取れました。

模試の復習方法としては、ベースとなるのは以下の穂澄先生の動画の方法です。

とてもわかり易いので是非御覧ください!(COIはありません。)

上の動画で個人的にも特に推したい点として、

①試験中に、「これは復習不要!」と思った簡単な問題には大きく✕を付ける。(正確には試験中に確信を持って、迷わず正解を選べた問題。)

②✕を付けた問題以外は基本的に全て復習する。

③模試は年3回。

があります。

ただ個人的に振り返って、動画の方法からさらに改良してこうすればよかったというのを挙げたいと思います。

ⅰ)あまりに難しい問題は敢えて復習しない

各社模試(特にMECなど)で、国試でほとんど問われたことのない知識や分野、新しいガイドラインからの出題など、正答率が大きく落ちる難問が一定の割合出ます。以下、重箱系問題と呼びます。(現場の臨床の先生、特にベテランの先生も出題に関わるそうなので仕方がないのですが。)

重箱系問題は、予備校が次回以降の国試の予想問題として出題している側面もあり、「みんなが受ける模試だから!」といって復習して全部覚えるというやり方も確かにあります。

が、いかんせんこの時期はやることが多く、時間がありません。

そもそも元も子もないことを言って恐縮ですが、

そういう問題は本番でまず出ません。

正確に言うと出題される確率が限りなく低いです。

116回でも、そのような模試の問題は本番でほぼ出ませんでした。(数問は出たかもしれませんが、勿論合否には影響しないレベルです。)

僕は重箱系問題に時間を割いて、模試直後と国試直前に復習したのですが、正直コストパフォーマンスでいうと0に等しかったです…。

別に各社模試のネガキャンをしたいわけではないですし、模試を受験する機会自体は大変重要です。

ただこの時期に本番につながらない、コストパフォーマンスの良くない勉強時間はできるだけ削ってほしいです。

国試本番では、正答率70%以上の問題は全て正解するのが理想形ではあります。(もちろん実際は無理ですが。)

なので模試では正答率70%以上の問題は全問復習しましょう。(間違った問題ではありません。上記①の✕を付けて問題以外は全部です!)

とはいえ、流石に70%以下の問題を全て復習しないのは流石に心もとないですね笑

ここは個人個人でカットオフ値を決めるのがいいと思いますが、例えば正答率30%未満の問題は復習を放棄するというのでいかがでしょうか?

この域になると、本番で同様の問題が出題されても間違いなく合否は分けないと思います。(もっと正答率が上の問題でもまず分けないとは思いますが、安全策を取るという意味合いも込めて。)

模試の復習方法は更に書き出すと延々長くなるので、後は他の方に譲ります。

12月の終わりにはメディックメディア冬模試も受験しました。

結果こんな感じでした。

見事に中の下といった感じですが、冬MECと同じ「まあ合格はできるだろう。」という所感の成績になりました。

後述もしますが、国試本番とほぼ同じ成績が出ました。(周囲を見たらそうでもなかったので個人個人に依るとは思いますが。)

こちらも冬MECと同じ方法で復習しました。

余談ですが、メディックメディア模試はQBオンラインユーザーには特に復習がしやすいので、非常におすすめです!難易度設定もかなり本番に近いので、冬のこの時期よい実践の場になります。

6年生 直前期(1月〜国試本番)

いよいよ直前期に入ります。

この時期にやることは主に以下の項目です。

・過去問直近5年分

・直前講座(Medu4の場合は国試究極MAP)

・模試の復習

・必修,禁忌,計算問題特講の復習

参考動画、再掲載ときます。

上の項目は、個人的に多少アレンジしています。皆さんも個人個人に合わせてto doリストを微調整してみてください。

直近5年分については言わずもがなですし、既出なので割愛します。

この時期でも最も重要なのは過去問です!

直前講座は各種予備校が出していますが、自分がこれまで受講してきた予備校のものを受けたら良いかと思います。別にどの予備校の直前講座を取るかで合否が分かれたりはしません。なんならこれまでの時期の勉強がしっかり進んでいれば、直前講座を取らなくても合格はします。

ただ、

・各分野の最重要事項を再確認して記憶を呼び覚ます

・みんなと足並みをそろえる

といった理由から、余裕のある方は何かしら受講してもいいかなと思います。

ただ、複数予備校のものを掛け持ちとかは非推奨。

あくまでこの時期最も大切なのは過去問です。

過去問復習に割く時間を確保しましょう。

模試の復習についても、既に書いた復習方法と同様に。

模試受験直後、国試直前と2回復習しましょう!

重箱系問題は勇気を持って捨てる!

必修,禁忌,計算問題については、直前期のこの時期に今一度チェックしましょう。長い間放置していた方は特に、勘が鈍っている場合があります。

特に計算問題は公式や解き方を忘れていると、取れるはずの得点を落としてしまうもったいないところです。

Medu4ユーザーの方は、特講講座にて必修,禁忌,計算問題が扱われています。秋ぐらいから1周目を取り組み始め、1月のこの時期には最終チェックをざっと行えるようにしましょう!

直前期のto doはひとまずこのくらいです。

必修,禁忌については次の項で対策の全体像(直前期以前も含めて。)もう少しだけ下に書きます。

必修について

必修も禁忌も怖いですよね。わかります。

ただ結論から言うと、

どちらも普通に対策してたら、本番は問題なくクリアできます。

まずは必修について。

とりあえず一つ知っておいてほしいのは、

模試の必修は本番よりだいぶ難しい!

ということです。

詳細は以下の動画で先生方が語っておられますが、

例えば僕が受けた冬MEC模試の必修の平均点は83.0%。

対して国試本番の必修の平均点は90%近いと言われます。

つまり、模試で80%を1点でも上回る力があれば、本番はまず恐れることは無いと思います。

必修の対策方法を臨床問題,一般問題に分けてサクッと書いときます。

a)臨床問題:必修問題独特の思考回路というのは間違いなくあると思います。

それがわからないうちに闇雲に問題を解いても泥沼にハマります。

正しい思考回路に自身がない方は、回数別解説講義の必修部分や、各種必修講義などを受講し、フレームワーク構築に努めると良いと思います。

正しい解き方に自信があり、既に模試などで合格ラインに届いていつつある方は、早速実際の過去問で演習しましょう。

100回以降の計17年分の必修問題だけで1700問あります。

夏頃から必修問題の演習を開始できた方は、100回以降全問コンプリートを目指してみても良いかもしれません。ただ、間違えた問題をしっかり反復復習することにも重点をおいてほしいので、ここは10年分計1000問に絞って全て根拠を持って正解できるまで反復するのをおすすめしたいと思います。

b)一般問題:必修の一般問題では、医療系の手技などを中心に、一般臨床問題ではあまり出題されない分野が多く出されます。とはいえ、ちゃんと勉強しておくと対応できる分野なので、Medu4の「必修特講」など自分の予備校の必修講座などで総ざらいしておきましょう。勿論、レビューブックの必修・禁忌などで独学してもいいかと思います。こちらは問題演習よりも、系統的なインプットが優先です。

禁忌について

上記に書いたような学習がちゃんと進んでいれば禁忌落ちは心配無用です!

と、先に結論を書いてしまいましたが、実際そうだと思います。

結局ちゃんと標準問題をおさえている受験生が国試本番に臨めば、禁忌を4つ踏まないように試験問題は設計されています!

確かに本番で1問ぐらいうっかり禁忌を踏む人もいます。が、普通に勉強して4問踏む人はまずいません。

厚労省の出題能力は素晴らしいです。(COIはありません。)

僕たち受験生の学力をしっかり把握していますし、毎年のように新作400問の国家試験を出題して、点数分布をきっちり一致させてきます。

結局、普通に勉強した受験生が普通に合格点を超えるようなテストですし、模試でたまに見かけるような「重箱系」禁忌はまず出ません。出ても除外されるか、合否には影響しないです。

とはいえ、「どのような選択肢が禁忌となりうるか」という全容を把握するのは有益だと思います。「なぜこの選択肢が禁忌なのか」を考察することは臨床力アップにも寄与するでしょう。

というわけでMedu4の禁忌特講では、臓器別にあらゆる禁忌肢事項を網羅しているので、テキストの復習が無事終わり、余力のある方は是非受講をおすすめします。

繰り返します。

禁忌は恐れすぎなくても大丈夫!

116回医師国家試験本番の結果

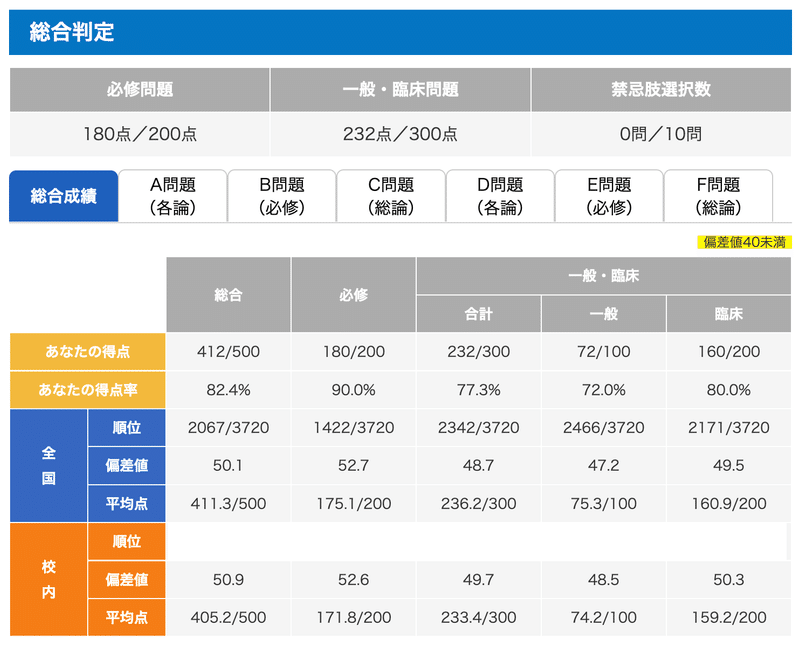

というわけで、筆者の最終結果はこんな感じでした。

禁忌無事踏みませんでした。

あとお気づきになった方もいらっしゃるかもですが、

メディックメディア冬模試とほぼ同じ結果が出ました!

勿論、本番と模試の結果の乖離については個人差ありますが、

メディックメディア冬模試は本番レベルで標準レベルの良問も多くあり、Webで復習もしやすいので受験おすすめですし、直前期に模試の復習する時間がどうしても取れない場合は、メディックメディア模試だけでも復習をおすすめします。

終わりに

というわけで、主に5年生からの2年間を中心に、国試勉強スケジュールを主にMedu4ベースで総ざらいしてみました。

いくつか文中矛盾のあるところ、わかりにくいところなどあったかと思いますが、皆さんのお役に少しでも立てましたら幸いです。

質問,感想,リクエストなどありましたら、

Twitter DM (https://twitter.com/ramen_roadto99)

までお気軽にお願いします。記事も随時アップデート出来ればと思います。

お読みいただきありがとうございました!

同期の皆さんは4月から新研修医として共によろしくお願いいたしますm(_ _)m

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?