「現代mix考。」 Frequency Control and the Theories

立体的なミックスを作るために必要な視点

さて、第1章では、立体的なミックスとの概念について語ってきた。

どのように音を視覚化して、イメージの構築を目指すべきかのざっくりとしたイメージを共有できたと思う。

ただ、これをイメージ先行で実践をしてみても、単純に音量を下げるだけでは音は奥にいってくれないし、音量を上げるだけでは手前に来てくれないということは、誰しもが経験したことがあると思う。

では、どうして音量を下げるだけでは、音は奥にいってくれないのか?

どうして、音量を上げるだけでは、音は手前に来てくれないのか?

そこに焦点を定めて、語っていきたい。

置きたい距離と感じる違和感との戦い

僕が感じる、おきたい距離に対しての違和感を分類してみたいと思う。

違和感というのは、不自然に感じるということだ。

例えば、近いと感じる音の性質を遠い性質にしないまま音量を下げてみる。そうしてみても、不思議なことに人間は近い音に感じたままだ。

しかも、音量が小さいわけだから、「なんか不思議なバランスだね。」ということになってしまう。

これらをコントロールするために必要な要素は僕が考える限り3つある。

それが、Frequency Balance、Transient Control、Reverbだ。

各項目について、それぞれの章で触れていくので、今はざっくりとした説明をしておきたい。

Frequency Balance

周波数のバランスのこと。

例えば、高音でキンキンしている音は奥に行きにくいし、低音寄りの音は手前に来にくい。

Transient Control

トランジェントとは、音の輪郭のこと。

音の輪郭がはっきりしていれば、音が遠くにいかないことは、想像に難くない。

Reverb

残響のこと。いわゆるリバーブだけれど、ここではアーリーリフレクションを含んだサウンド全体の響きを調整する必要がある。

さらに演出の項目として

Delay

Stereo Enhancement

Saturation

について語っていきたいと思う。

演出に数えられる三つは、「立方体の箱を如何に大きくできるか?」を開発するテクニックだ。

現代的な箱の大きさを演出したいのなら、これのどれも外せない。

一つが外れればどれかが足を引っ張り不自然になる関係にある。

何かに偏れば、どれもデメリットがあるアプローチであるだけに、最初に音をどこに置きたいか?のイメージをはっきりと持つ必要がある。

立体的ミックスの公式

音の配置に注意をするべきポイントは3つ。

Frequency Balance

Transient Control

Reverb

これらを駆使しなければ、自然に音の性格を変えることは難しい。

注意していただきたいことは、音作りの中で最終系が決まるわけじゃないということ。

最終系がイメージできるから、音作りができる。

そのことを念頭におきながら、これからする話を聞いて欲しい。

イメージの作り方については第1章を参照して欲しい。

Frequency Hack.-理論編-

さて、それでは早速、3つのうち最初のFrequency Balanceについて、攻略をしていこう。

これについては、まずは理論編でセオリーを知り、その上で、実戦的に使えるテクニック、考え方について語っていきたい。

押さえるべき法則性が二つある。

少しだけ、グラフが出てきたりするが、正確に読み取れる必要はない。

押さえるべきポイントについては、極力丁寧に解説をしていく。

あまり難しく考えすぎずに、是非とも最後まで読んで欲しい。

周波数バランスって何?

周波数的なバランスというのは、その音がどんな周波数で成り立っているか?の音の性格の一つ。周波数というのは、音の周期のことで、これらが複雑に重なって音が成り立っている。

実際にできるかどうかは別として、シンセサイザーはこういう考え方で、キックに聞こえる音、ベースに聞こえる音なんかを人工的に生み出している。元々の電気信号を加工することで、自然界に存在しない楽器を、周波数の組み合わせを駆使することで、表現したりできる。

よく、E Qについている、アナライザーは、そういった周波数の分布をグラフ化して可視化してくれている。

この、どういった周波数を持っているか?という音の性質が、人が無意識に音を近いと感じたり、遠いと感じたりする要素の一つになってくる。

これを逆手にとって、近い音と遠い音を作り込んでいく。

(近い音と遠い音の特徴を考えよう!)

音量と周波数バランスの関係性

さて、1章で

音量が大きい=近い

音量が小さい=遠い

というお話をした。

実は、この音量が周波数のバランスと密接な関係にある。

このことを体感的に理解してもらうために、ちょっとした実験・ドリルにお付き合いいただきたい。

音量による周波数特性の変化を感じるテスト

今、歌が入っている音楽のボリュームをギリギリ聴こえるような小さい音でかけてみて欲しい。

再生する端末はなんでもいい。スピーカーでもイヤフォンでも大丈夫。

そして聞こえている楽器と音の印象をメモして欲しい。

大丈夫、1分あればすぐ終わる実験だ。

ある法則を体感的に理解するためにも、是非、実践をオススメする。

■すごく音量が小さいとき

聴こえる楽器=

音の印象=

次に徐々に音量を上げて、普段聞いている音よりもちょっと小さい音にしてみて欲しい。

印象はどう変化しただろうか?それをメモして欲しい。

■音量がやや小さいとき

聴こえる楽器=

音の印象=

さらに音量を上げてみよう。普段聴いている音よりも大きな音にしてみて欲しい。

どのように、音が変わったか、変化を記録しよう。

■音量が大きいとき

聴こえる楽器=

音の印象=

さて、この聴こえる楽器と音の印象の変化がつまり、小さい音=遠い音の自然な周波数バランスであり、大きい音=近い音の周波数バランスというわけだ。

僕が実験した結果も参考程度にこちらに書いておく。

が、おそらく、表現の仕方は違っても、ほとんど実質的な内容は変わらないはずだ。

■すごく音量が小さいとき

聴こえる楽器=ほとんどボーカルしか聞こえない。時々スネアとギターが聴こえる。

音の印象=音は高音と低音が全く聞こえないため、どんな楽曲かよくわからない。

■音量がやや小さいとき

聴こえる楽器=ベース、キック、スネアなどのリズム隊が聞こえ始める。

音の印象=高音と低音が聞こえ始めるので、楽曲の輪郭がはっきり見える。

■音量が大きいとき

聴こえる楽器=全てが明確に聴こえる。

音の印象=ハイハットやシンセサイザー、そしてベースとキックの低音がよく聴こえるようになる。ハイファイに音が全て聞き取れるようになる。

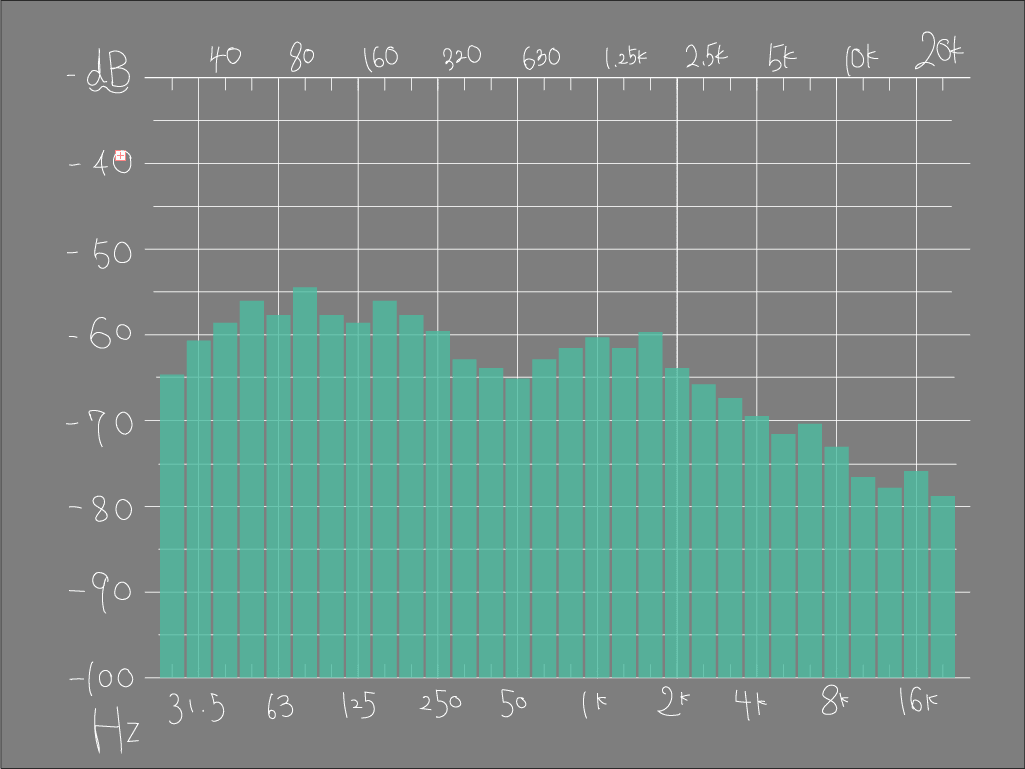

実は、この現象を、学術的な観点からより詳細にグラフにしたものが、世の中には存在している。

それが、等ラウドネス曲線だ。

音量と周波数バランスの変化の法則

等ラウドネス曲線

そのグラフがこれだ。

(経産省:聴覚の等感曲線の国際規格ISO226が全面的に改正にhttps://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2003/pr20031022/pr20031022.html より引用)

このグラフは、1khzの純音と比較して、同じ音量と感じるためにはどのぐらいの大きさが周波数によって異なるか?を表したグラフだ。

phonというのは、その音量のうるささの単位だと考えてもらえればいい。

例えば、1khzを20phonで流したとき、音圧レベルは20dBだ。ところが、63hz辺りを同じ音量に感じるために実際に流した音圧レベルは40dBあたりであることがわかる。

といった調子で、音量によって、人間は聞こえやすい周波数帯域が異なってくる。

つまり、コンピューターが同じ周波数バランスの音を出していたとしても、人間が実際に聞く周波数バランスは音量によって動的に変化をしている、ということになる。

これをサウンドメイキングに応用をしていくと、その楽器の音量に対して自然だと感じられる周波数バランスを積極的に作りにいくことができる。

等ラウドネス曲線から読み取れること。

ここから先は

¥ 300

記事のご購入をいただきましてありがとうございます・・! 読者さまの中にときどき、サポートをくださる方がいらっしゃって、すごく励みになっております泣 いただいたサポートは全額次回記事に向けての研究&出版の費用に使わせていただきます・・・! 次回更新もお楽しみに・・!!