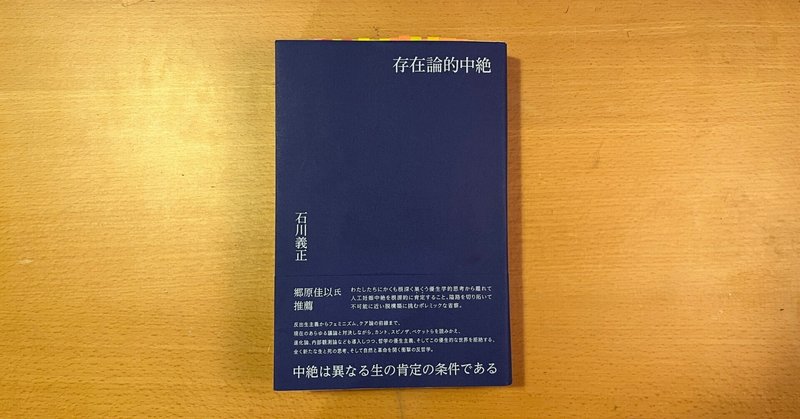

【読んだ】石川義正『存在論的中絶』

人工妊娠中絶やそれに関わる争点について、当事者による社会運動を丁寧に踏まえつつ、それを思想的課題として位置づけ直す本かと。一貫して中絶が肯定されるのだけど、それは、中絶という概念が、人類一般、あるいは存在一般の根源を規定するものだからである。つまり本書は中絶に関する思索を通して、我々の存在の根本や生殖という概念を再検討するのだけど、同時にそれは性差別と優生思想に根深く規定された社会に対する徹底的な批判でもある。中絶をめぐる社会運動史はもちろんの事、アリストテレスの形而上学からスピノザやドゥルーズを経由した最新の哲学の動向、大江健三郎や埴谷雄高やベケットといった文学、最新の進化論まで、とにかくパンパじゃない博覧強記っぷりに圧倒される。

まず示されるのは、特に日本において、人工妊娠中絶を巡る研究と実践が当事者運動として行われた歴史について。その担い手はフェミニズムと障害者運動であり、前者は中絶を女性の権利として守る事を要求し、後者は優生思想に基づく選別だとして中絶に反対した。理由と目的は相反するものだったが、両者は優生保護法の改正を巡って反対という立場を一にする中で、互いの認識を深化し、徐々に共有していったという(P22)。

しかしそうした当事者たちの議論にも関わらず、事態はグロテスクな方向に進む。例えばリベラル・フェミニズムは女性の主体性や自己決定権を守ろうとしたが、それはネオリベラリズム的な自己責任論に回収されてしまう。要は、社会構造に起因する不正義があるにも関わらず、「自己決定」の概念の元、すべての責任が女性個人に押し付けられてしまうという。例えば本書で取り上げられるのはデート・レイプによって妊娠した女性が、経済的貧困と医療福祉体制の不備によって中絶ができずに出産したケースである。ここで彼女は「経済的な貧困と社会的な選択肢の乏しさの中で否応なく自由な主体として自己決定をさせられて」しまっており、「出産しようと、人工妊娠中絶を選ぼうと、すべては彼女の「自己責任」とされ」る。この論理によって「彼女をレイプした男、無責任な医療機関、そして医療機関への補助金を減額した政府等々」、彼女以外のすべてのファクターが免責されてしまう(P31)。しかし仮に「主体」の概念を手放してしまえば、そこには「権威主義的ネオリベラル主義(©︎シャマユー)」が入り込んでしまう。故に「主体」の概念は手放さずに、しかし「主体」にのみ立脚する形ではない形で、中絶を肯定しなければならない。

他方で国家は今日に至るまで、優生学的な志向に基づく統治を強化し続けている。例えば戦前の国民優生法から優生保護法を貫く一貫した体制は勿論のこと、優生思想と新マルサス主義に基づく戦後の人口政策、それに基づく住宅事情や人種的排除、そしてそれによってもたらされた戦後経済成長(P128-129)、さらには新型コロナウイルスのパンデミック下の感染対策の放棄に見られる究極の優生主義的な国家体制(P91-92)、こうした様相を本書は描き出す。つまり「今もなお優生思想と性差別こそ、国家と社会が存続するための根源的な条件なのかもしれない」のであり(P24)、更には、「自己決定権の名目のものに女性に「生命の選択」の責任をすべて押しつけ、優生思想批判の矛先を女性に向けさせ、男性、そして国家と社会の責任を巧妙に回避してきた、というのが実態なのである」(P24)。

故に本書は、人工妊娠中絶やそれにまつわる争点について、コントラバーシャルなフィールドから切り離し、思想的課題として(≒存在論的に)捉え返す。とはいえ勿論これは、当事者による実践よりも哲学的な思弁を高尚なものとして位置付けるようなものではない。むしろ本書は、中絶をめぐるフェミニズム運動や障害者運動による戦いが、如何に思想的にラディカルな実践であったかを丁寧に描き出す。フェミニズム運動の本質は「女性が妊娠や出産、人工妊娠中絶という体験の当事者でありながら、国家によってその主体性を剥奪されている状況に対する抵抗」であり(P161)、障害者運動の主張は「たんなるプロ・ライフではなく、優生思想に根ざした生命の選択に対する批判」なのだ(P163)。それは「近代における繁殖という根本的な価値観の位階(ヒエラルキー)に対する徹底的な異議申し立て」であり(P11)、それを論じる本書が目指すのは、「人工妊娠中絶をめぐる女性たちと障害者たちの議論と実践が、近代以降の知的領域においてもっとも先鋭的な反・哲学の試みであったことを証明」する事なのだ(P12)。

本書は、古今東西の哲学史や文学史を文字通り縦横無尽に渉猟しながら、「中絶」「優生思想」「主体」「自己決定」「自由意志」といった概念の存立根拠を描き出していく。徹底しているのは、「優生思想を拒絶する事」と「「主体」の概念を手放さない事」のふたつであり、その上でさらに、「優生思想」とも「主体」とも異なる論拠を持って中絶を肯定する道筋を作ることかと。

一貫しているのはおそらく、存在をめぐる「有用性」や「合目的性」を徹底して排する事だったように思う。例えば西洋哲学が如何に優生思想を内面化しているのかを問題化するために著者が持ち出すのは「偶然性」である。四原因に基づくアリストテレス哲学が「偶然性」をうまく扱えなかった事を批判するために著者が持ち出すのは進化論の動向であり、しかも、(時に優生思想の象徴と誤解される)ダーウィンが示した「性選択」の概念である。性選択は、近年R.プラムの『美の進化』等で再注目されているのだけど、それは個体の恣意的な選択、即ち偶然性が進化の要因として機能する事を明らかにする。性選択は時に「進化にとって破壊的な傾向すら許容する」ものであり(P54)、「目的論的な進化論」ではない進化の様相を明らかにする。それにより、自然の目的関連性に基づくアリストテレス哲学を脱構築する。ちなみにプラムの著書に詳しい様に、性選択によって「美」の存立根拠を進化論の中に見出す事は、決して美を適応主義的なものと捉えることではない。むしろそこで明らかになるのは、「美的選好が適応から独立したメカニズムであること」(P327)であり、それはカントの美の無目的性やらなんやらと矛盾しないという。いずれにせよ示されるのは、「人類の現在はたんに偶然的な進化の結果にすぎない」という事であり、「それはなんらかの超越的権威者が設定した目的性をもちえ」ないという事である(P54)。

「中絶」という行為はそもそも「人類が進化の過程で文化的に獲得した性選択の機能のひとつ」であり、「それは女性の権利である以前に、なによりも生存のために不可欠な安全装置」なのだ(P53)。「わたしたちはすべて誕生する以前に(略)中絶される蓋然性があった」のであり、「わたしたちは誰もが中絶されなかった子どもであるしかないのだ」(P130)。加えて言えば、現実的に、社会は人工妊娠中絶を通じた人口政策によって統治や繁栄を成立させてきたのだから、わたしたちはすべて、「存在しえたのかもしれないすべての胎児の犠牲のうえに成り立っている」(P126-P129)。著者は「人工妊娠中絶を自己決定権によってのみ根拠づける必要はない」とするが(P53)、それは一方では、中絶を選択する主体が女性個人にある事を担保しつつ、他方では、中絶は「必要悪」なのではなく、我々の存在の根源を規定するものなのだと示しているように思う。それは根深い優生思想と性差別によって規定されている今日の社会において、「中絶」をめぐる責任が女性個人の意志と判断にのみ還元されている状況に対する根源的な批判になり得る。

その他、各論はめちゃくちゃ多様な文献を渉猟しながら進められるのだけど、前提にされている教養のレベルがかなり高く、正直、理解が及ばない部分がかなり多かった。アリストテレス哲学を批判するの中で提起された「偶然性」の問題は「可能的なものの領域」として、カント/ヘーゲルの無限判断や、可能性や自由意志を巡るスピノザの議論を通じて吟味される。大江健三郎の『河馬に噛まれる』をめぐって示されるのは、生命とはそもそもエントロピーの増大への抵抗として存在するものに過ぎない事であり、その点においてすべての生が平等である事だったかと。大江の『水死』や埴谷雄高の『死霊』をめぐっては、主体が如何に国家よって構築されているのかが示されるのと同時に、近代天皇制にせよ共産主義にせよ、国家の体制の根拠を徹底的に批判し、それによる主体化から逃れ、「潜在性に止まる権利」(P286)、あるいは「女性の主体化を可能にする法状態から脱落した現実界の破片」(P253)を見いだしていた様に思う。いずれにせよ断片的にしか理解が及んでいないのが本当に悔やまれるので、スピノザや大江健三郎、ベケットやプラム等々の著作を読んだ上でまたいつかチャレンジしたいと思うのだけど、とにかく読んでる間ずっと知的興奮が止まらず、とても良い読書体験だった。