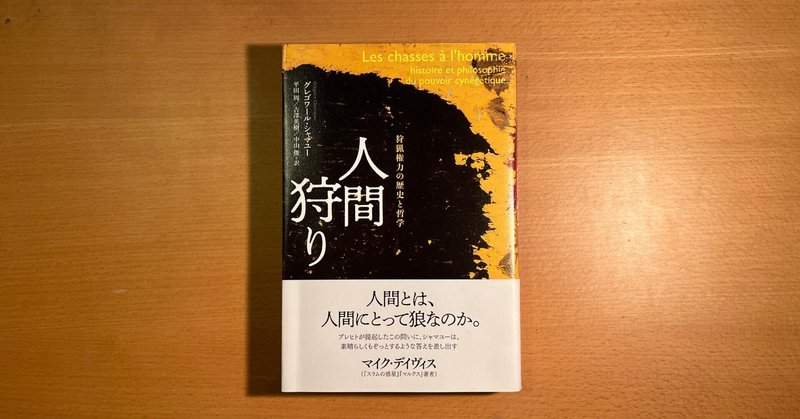

【読んだ】グレゴワール・シャマユー『人間狩り 狩猟権力の歴史と哲学』

今日に至るまでの統治権力の系譜として読んだ。「人間狩り」とは隠喩ではなく、人類がこれまで様々に行ってきた具体的な所業であり、本書はそれを「狩猟権力」として、西洋文明の拡大の歴史の中で描き出す。とりわけ焦点化されるのは、人間狩りが正当化されてきた手続きの歴史について。ギリシア哲学とキリスト教という西洋近代の根源にあるふたつの論理が恣意的かつ狡猾に再構成されながら、人間狩りを正当化する慣習や制度が作られてきた系譜を論じている。

ポイントは、狩るものと狩られるの間に引かれる境界線である。人間狩りは、「人間であって、動物ではないとわかっている存在を狩ること」が必要なのであり、したがって、「なぜ、あるいはいかなる違いや区別によって、あるものが狩られ、別のものは狩られないか」を説明するための「被食者に関する理論」が求められる(P9)。本書の出発点にあるギリシャ時代の奴隷制においては、アリストテレスのいう「自然に基づく奴隷」という概念がそれを説明したのであり、それは奴隷が奴隷である所以を自然本性として説明するものであった。

「自然に基づく奴隷」という概念はその後、アメリカ大陸の入植者たちが行った「先住民狩り」(第4章)においては「人間主義」と結びつき、アフリカ大陸で行われた「黒人狩り」(第5章)においては疑似科学に基づく人種理論と結びつくことで、狩る側と狩られる側の間に存在論的な差異を作り出した。無論、どちらのケースにおいてもそれはこじつけである。「人間主義」の概念は普通に考えれば先住民狩りを否定する論理なのだけど、それは(後にシュミットがこじつけたように)征服者の絶対的な人間性を擁護する論理にもなったのであり、要は先住民の征服を支持する陣営も反対する陣営もどちらも「人間主義」の論理を恣意的に再解釈していたのだった。アフリカ大陸における黒人狩りも狡猾で、奴隷調達に勤しむヨーロッパ人たちはやがて、アフリカ現地の権力者の協力をとりつけ、現地人による現地人狩りのシステムを構築した。こうした「アフリカ人の調達者とヨーロッパ人の発注者からなる分業体制」はやがて責任転嫁のロジックとして「アフリカ人に罪を着せる論法」を生み出した(P67)。そこにおいてアリストテレスの論法は、「自身の隷従の原因を作り出す人間こそが自然に基づく奴隷である」と再解釈されて持ち出される。ちなみに、ここで被食者である奴隷に与えられる選択肢は「死による自由」か「隷従による生」の二択であり、無論これは捕食者たる主人の暴力によって作られた選択である。こうした構造的不均衡に基づく前提のもとでは、ヘーゲルの「主人と奴隷の弁証法」は立場の逆転をもたらすことはあっても、構造自体に変革を及ぼすものではない(第6章)。

おそらくもうひとつのポイントは主権の発生かと。ギリシア時代における「自然に基づく奴隷」は家政の領域における主人の論理だったものの、それはやがてキリスト教における「ニムロド」の概念と結びついて君主的な政治主権の根拠となった。それは狩人の形象に基づく狩猟権力として示されるが、聖書において羊飼いの形象で示される司牧権力と並べられ、この二つがセットになることで今日の統治権力の原型が示されたと。慈悲深い司牧権力はやがてその僕を守るために危険分子を除去するのであり、それが共同体からの追放という形で統治権力となる。それはやがて「教義、排除、粛清の様式で機能する党派、国家、組織」の中で機能することになる(P36)。

近代都市の成立以降、都市空間で行われた「貧民狩り」(第7章)、「警察による狩り」(第8章)、リンチ(第9章)、「外国人狩り」(第10章)の様相を描く中で示されるのは、主権による統治の綻びであり、同時にその綻びによってこそ統治が強化されていく様相だったように思う。古今東西の汚職警官モノの映画が描き出してきたように、警察権力はいかに近代化を目指そうとも裏社会との関わりを断ち切れない。リンチは文明社会の綻びを示すように見えながら、実際には「人種に基づく社会の支配を厳格に」示し、「被支配者集団に向けて、あるべき秩序を想起させること」に役立っている(P150)。自国経済の保護を口実に行われる「外国人狩り」は、外国人憎悪に基づく排除を行うことで、結局は曖昧な国民のアイデンティティに根拠を与える。

この手の建前の綻びと屁理屈によって成立する話、今の社会で起こっている排斥そのものだなと思って読んでいたのだけど、最後に示される「不法者狩り」(第12章)はまさに、現在進行形の事態だった。国家の恣意的な行政手続きによって「合法的に」行われる無国籍者の追放は、まさに今の日本の入管行政で行われている蛮行そのものだし、同時に追放者は「不法状態」の中に積極的に包摂されているという逆説は、まさに「マイスモールランド」という映画で描かれていた惨状そのものだった。