とりあえず外形出力ほぼ完成

3Dプリンタ部品は無事出力できた

3DCADで形を作った部品はとりあえず全部出力できました。転がっていた謎板のレーザーカットはうまくいかず、結局のこやらなんやらのお世話になって何とかカット完了。部品類は一通りそろったというところでしょうか。

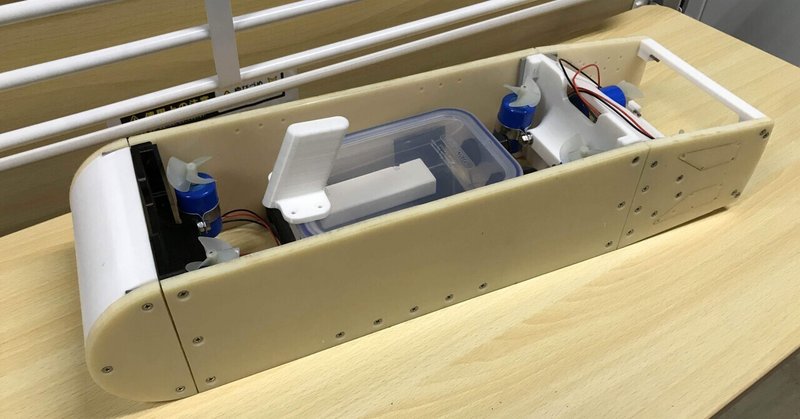

自分のテンションを上げるためにいったん組み上げてみたのが表紙の写真です。天板の切り出しがまだなのでダミーアンテナの位置が定まっていないのはご愛敬。部品の締結には余ってた皿ねじを使ったので、機体からの出っ張りがほぼありません。今回の機体,バッテリーもスラスタも小さめなので、これは流体特性的にかなり効いてくるはず。

改めて写真を見てみるとやっぱり本家とは違うなと感じてしまいます。もっと近づけるにはやっぱり着色か?

次は中身、回路系

外観がほぼ完成したところで中身の充実を図っていきます。

今のところ入れたいのはラズパイ、USBカメラ、Wi-Fiアンテナ、気圧計、モタドラあたりを考えています。これに電源管理用のPCBとリポで多分積載いっぱいになる見込みです。

電気回路は全部板でひとまとめにして、ごっそり外せるようにすることを計画しています。

この機体、前後方向にしかグランドがつけられず,スラスタ6基も積んでるせいで貫通部の数量がかつかつです。だけどAUVなので自律航行は何とかさせたい。そこで何人も挑んでは敗れていった気圧計を容器内に入れ、変形時の空気圧縮で深度を検知する方式で行ってみようかと思っています。

これ全部積んだ後で、ほかに何が詰めそうかを考えていきます。調子に乗ったらバッテリーの油浸とかに行く可能性もありますね。

名前の候補はNUVHo

機体名は東大生研のオマージュなので食べ物でいってみようと思っています。ただ、私は機体命名で英語当てをした後にひらがな読みさせるのが好きなのかもしれません。

現在の有力候補はNUVHo(Nadir-research Underwater Vehicle Hommage)です。無理やりですが、vhoはぜひ「ぼ~」と発音してください。皆さんご存知のこれですね。形状といい、軽い口当たりが押されているところといい、なかなかに機体の来歴を反映できているのではと思っています。

命名は他に何かいいアイデアが降りてこないか模索中です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?