教育を、他人に任せっきりで本当にいいのだろうか?

教育を、他人に任せっきりで本当にいいのだろうか?

そんなことを思わずにはいられない、一つの童話がある。

フランスの詩人ジャン・コクトーが生涯でたった一冊だけ描いた童話『おかしな家族』だ。(※ネタバレがあるのでご注意ください)

太陽と月の夫婦と、悪くて手に負えない子どもたち。そして、ユーモラスな犬たちの家庭教師のファンタジー溢れる奇妙な物語。

最初、子どもたちは、犬たちの言うことを全く聞かない。犬の先生たちをバカにすることしか頭にありません。

でも、犬たちもそのことに気づいて、やり方を変えて、楽しい授業をするようになります。たとえば、犬がボールを投げて、子どもたちが追って走る、というようなことを。(まるで、人間と犬の関係が逆転したかのように...)

次第に、犬たちの教えは、エスカレートしていきます。道路を舌で舐め回すことやゴミ箱をあさることなどを子どもたちに教えます。

ある日のこと、月の夫人は、とんでもない光景を見てしまう。

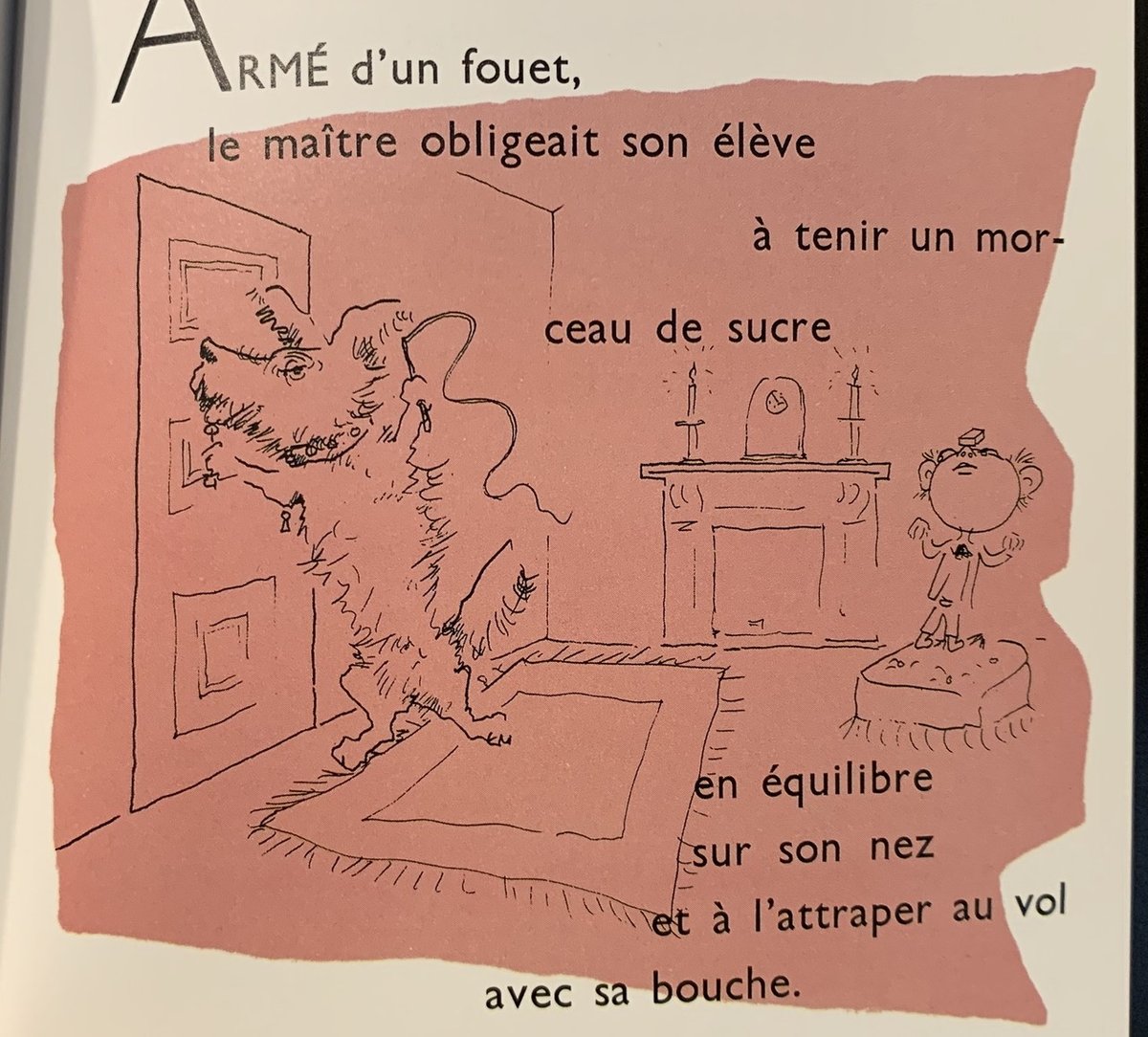

犬の先生が、子どもの鼻の上に砂糖を一かけ乗せて、それを宙に飛ばして口で受けるように、鞭を片手に命令していたのでした。

気絶しそうになる月の夫人。もちろん、この犬は解雇されます。そして、子どもの教育を犬に任せっきりにしてしまったことに深く後悔する太陽と月の夫婦なのでした。

さらに、この物語で興味深いのは、今度は、申し分の無い保母さんとして、星たちに子どもたちの教育を任せるのです。そして、最後、こんな締めの言葉で終わります。

「子供たちが、ちょっぴり賢すぎる新しい勉強のやり方を受け入れ、犬たちから教わったことを後悔するようになるかどうか、それはなんとも言えません」

最後まで読み終えて、僕はこう思った。

「ああ、また、任せちゃうんだ...」と。

もちろん、僕は、子どもの教育を他人に任せることに否定的なわけではない。いや、むしろ、家族以外の他者と関わることはすごく大事だと思っているし、社会性を身につける上でも、新しい何かを学ぶ上でも、子ども自身の内なる興味や探求を見つける上でも、必要だと思う。

ただ、この物語の太陽と月夫婦のように、「まるっと(全てを)任せっきり」にしてしまうところに「一抹の心配」があるのだ。

そして、たぶん、この「一抹の心配」を感じてしまったところに、「文学の力(効果)」というものがあるのだろうと思う。

この童話は、ファンタジーという架空の舞台上で「我が子の教育を他人に任せっきりにしてしまった末路」を描いた。読者は、それを垣間見る。そして、この物語を追体験する。ある時は、子どもの立場として、ある時は、親の立場として、ある時は、家庭教師の立場として。

そして、この追体験は「未来の先取り」にもなる。その世界で「起こりうる悲惨な未来」を目撃してしまった読者は、(勝手に)自分の現実世界との類似点を見出しては、「望まない未来の回避」に向かうのだ。

おそらく、これが文学の一つの役割なのだろうと僕は思う。

さて、この物語を経た僕らは、「教育を他人に任せる」という事態に対して、以前とは違った物の見方をするのかもしれない。

おそらく答えはない。

ただ、僕としては、この物語のように「任せっきり」もなんか違う気もするし、逆に「過剰に干渉しすぎる」のも違う気がする。

きっと、その間で、狭間で、拮抗しながら、綱渡りでもするかのごとく、歩んでいくところに何か大切なことがあるような気はしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?