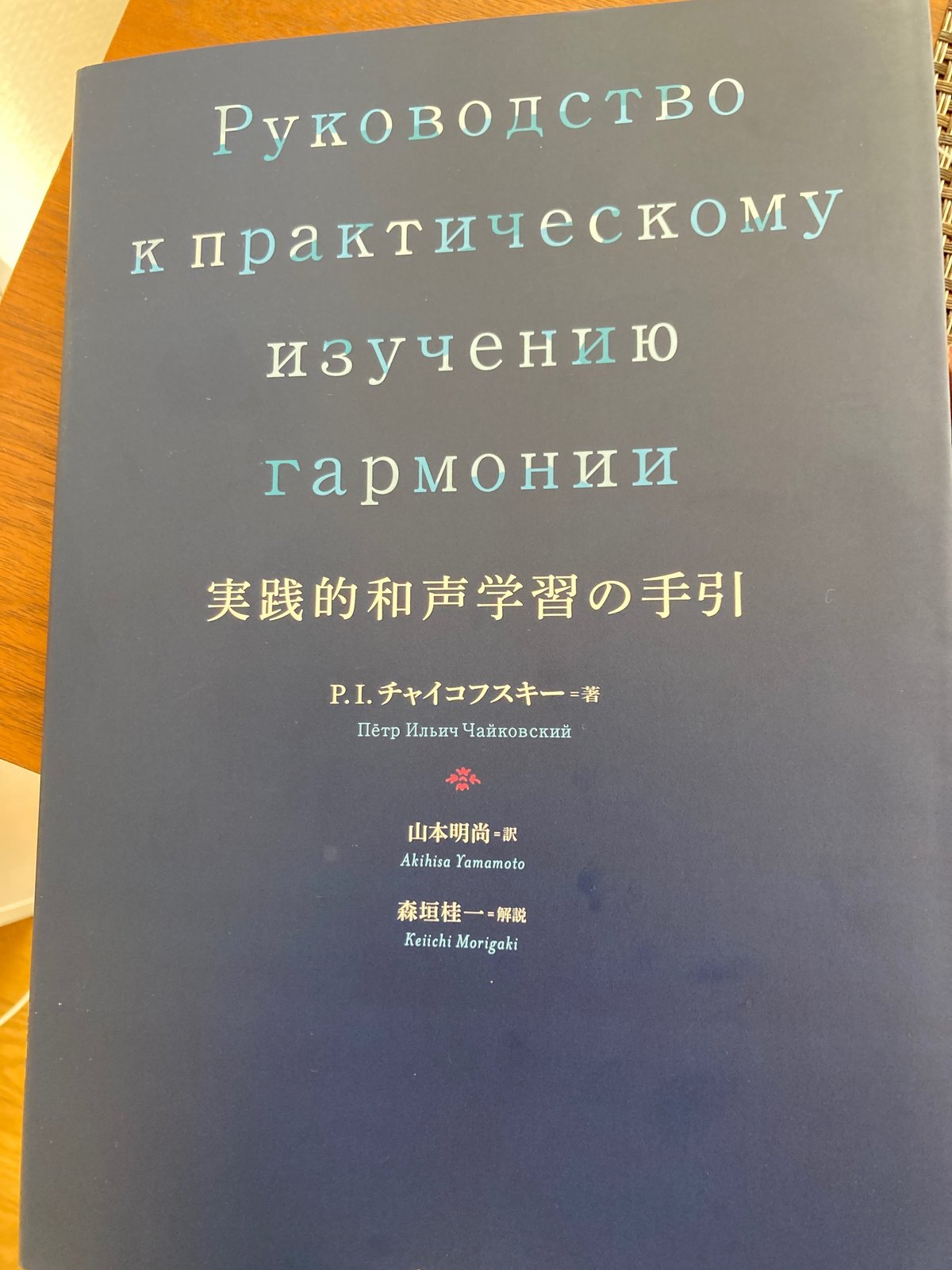

チャイコフスキー著『実践的和声学習の手引』

昨年出版された、チャイコフスキーによって書かれた、モスクワ音楽院で使用された和声教科書の日本語訳を読んだ。タイトルは

『実践的和声学習の手引』

P.I.チャイコフスキー著

山本明尚訳 森垣桂一解説

である。

チャイコフスキーによる前書きには

「本書は音楽に見られる和声的現象の本質や理由を深掘りしたものでもなければ、和声上の美しさを生み出している諸規則を学術的に束ねる原理を発見しようと試みたものでもない。作曲を試みる中で手引を求めている初心者音楽家のために、経験論的な方法で導き出された様々な指示を、できるだけ首尾一貫したかたちで述べたものである。」

とし、

「そのために私は、このささやかで教育に特化した著作に対して、理論なる大げさな題名を付けることはできない。」

と「手引」と名付けた理由を説明している。

それゆえ私もこの書を「手引」と呼ぶことにする。

音楽之友社による内容紹介を掲げておこう。

『1866年にモスクワ音楽院が開校されて以降、「基礎理論(楽典)」「和声法」「管弦楽法(自由作曲)」の授業を受け持ち、12年間にわたって音楽理論の教授として教鞭をとったチャイコフスキー。原書はこの間、学生たちに授業するため著されたもので、ロシア最初の和声の教科書である。在職中の12年間は、交響曲、《白鳥の湖》等のバレエ、オペラ、幻想序曲《ロメオとジュリエット》等の管弦楽曲、『ピアノ協奏曲第1番』『ロココ風の主題による変奏曲』など、幅広いジャンルの作品を数多く作曲した時期とも重なっているため、彼の作品の魅力を創り出している音楽技術の一部分を、この一冊から読み取ることもできる。

また、和声の習得を目指す教科書としての利用も効果的である一方で、チャイコフスキーや同年代の作曲家たちが和声の各要素についてどのように学び、考え、作曲し、そして後進の指導にあたっていたのかをうかがうことができる歴史的・資料的価値も含む貴重な一冊である。』

訳を担当した山本氏、解説を担当した森垣氏の仕事に大いなる敬意を表したい。

*********************

さて、新国立劇場では連日「エウゲニ・オネーギン」の稽古が行われている。昨年末から毎日のようにチャイコフスキーの美しい音楽、特に透明感のある「和声進行」に感銘を受けていた私にとって「手引」はとてもタイムリーな書籍である。藝大時代、いや受験時代から島岡先生の「理論と実習」を学び、今も和声分析には「あの」和声記号を用いてしまう「藝大和声」どっぷりの私のような人間には、このような別の国、別の人によって説かれた和声教科書には甚だ興味があるのだ。というわけで「手引」と3巻からなる島岡和声本(今後「理論と実習」と呼ぶことにする)を比較しながら読み進めているところである。

その説いている内容の違いの中で最も興味を惹いたのは属9和音の扱い方。「手引」では基本形しか使わないのだ。4声体では5音を省略した形(C:ならg h f a)を使用する。「理論と実習」ではこの第1転回形、第3転回形は存在するが(第2転回形は当然存在しない)「手引」では転回形は用いない。また属9の第9音には予備が必要とされているが、

「九の和音を予備する和音の代わりに、解決に用いられるのと同じ配置によるトニック三和音を用いることもできる」

とあるのが面白い。

「くるみ割り人形」No.6に実例がある。トニックの和音の後に、基本形の属9がいきなりくる例だ。

では「理論と実習」で扱われている根音省略した属9の転回形は「手引」ではどうなっているのかというと、

『Ⅶの七の和音』

としている(C:ならh d f a)。実質同じ考え方ともとれるが、機能和声を重視する「理論と実習」ではあくまでもドミナント和音の属9の根音省略形として捉えている。やはり藝大和声派からすると「Ⅶの七の和音」などは異端的な!表現と思ってしまうが、ここは脳みそを柔らかくして理解しなければならない。「手引」では長調でのこの和音を「減5短7の和音」と表現している。「減5短7」といえば「トリスタン和音」が浮かんでしまうワーグナー狂の私なので、勝手に親近感を覚えてしまうのは理解に好都合であった。

他に興味を惹いた点は「減7の和音」「増5の和音」「増6の和音」といった章が独立して設けられていることだ。例えば「増6の和音」とは

「トニック三和音へと解決するいくつかの和音の転回形のうち、音階の第Ⅱ音の半音階的下方変位を伴っているものである。トニック三和音に解決する和音で、予備を必要とする。」

との説明がされている。チャイコフスキーを特徴づける下方変位和音であり具体例はいくらでも見つかるが、例えば「オネーギン」の有名なポロネーズから引用してみよう。

2段目の1拍目がドミナント和音の第2転回形の第5音が下方変位された「増6の和音」。下方変位音と第3音が増6度の関係であることから名付けられている。(正確には「増3 4 6」と呼ばねばならないが。)前のCの和音から2つの音が保留されている。3段目も同様の和音、予備が見られないのは2段目からのゼクエンツとして処理されているからだ。(あるいは前の和音の低音hから経過音的に扱われている、と捉えても良いかもしれない)

もう一箇所、ポロネーズ直後のオネーギンの歌唱部分。3小節目の3拍目に「増6の和音」ここではドミナント和音の第3転回形が用いられている。やはり下方変位音と第3音が増6度の関係である。かなりインパクトのある和音だが前後の流れの中で極めて自然に用いられているのがわかるだろう。

「理論と実習」ではⅢ度の和音に関する扱いが後半の第3巻(緑本)まで持ち越されているが、「手引」ではⅢ度はドミナントに属する和音として最初の段階から使用されている。実例をまた「ポロネーズ」から挙げておこう。2段目の進行は

Ⅰ→Ⅲ→Ⅵ→Ⅴ→Ⅰ

となっており、普通にⅢ度が用いられている。コレは「藝大和声」信者からするとなかなか斬新なことに思われるのだ!(私の頭がカタイだけかも)

また減3和音の第1転回形(つまりⅦの和音の第1転回形、C:ならd f h)も早い段階で言及されている。「理論と実習」では属7の第2転回形の根音省略形として扱われる。「手引」が画期的(少なくとも私にはそう思える!)なのは、トニックに解決する場合減3和音の主音は導音となり上行して解決するが、それ以外の和音に解決する時は導音としての性格は持たない、と明記してある点だ。この場合Ⅲ度に進むことも可能になるわけだ!「理論と実習」では3巻に於いてやっと言及される。

他にも「理論と実習」の3巻まで持ち越されている内容が、最初の段階から言及されている(特別扱いされていない)点に「手引」の大きな魅力を感じる。私は精読していないが現在藝大で使われている「新しい和声」もこの流れを汲んでいるのだろう。とにかく!「手引」はチャイコフスキーの美しいハーモニーの源泉を見るような気持ちで読める書物であり、彼のスコアの見方に変革をもたらす一冊と言える。

まあ文字だけで「根音省略」だの「導音の性格は持たない」などと言われてもなかなか理解は難しいと思われるので、少しでも興味を持った方は「手引」を購入してみることをオススメする。

そしてそんな「チャイコフスキー先生」の美感が遺憾無く発揮された「オネーギン」を是非見にきて欲しいのであります!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?