ボリスゴドゥノフの音楽攻略法④

人物とその音楽を紹介するシリーズ、最後はタイトルロール、ボリスです。様々な表情を見せる彼に付けられた音楽テーマは、他のキャラクターとは違い多種にわたります。

・プロローグ2場

最初の登場はプロローグ2場戴冠式の場面、群衆の歓呼の中、ボリスは権力者の責任を痛感し独白する「わが魂は悲しむ!」を歌います。だいたい歓呼を受けた主人公って「皆のもの、ありがとう〜」っていう感じで歌い出すのが普通なんですが、ボリスは違うのです。しかもその和音進行が独特なのです。

その前の合唱が圧倒的なC-durで終わり、ホルンのG音の持続音から「ソーファレミ♭ド」と進むので、このモノローグはC-mollを感じさせます。しかし続く音にA♭mという意外な和音が鳴り、低音が保持されたまま上声だけが変化しc-mollのドミナントとへと進みます。

通常の和声的進行、旋法的進行に加え、ここに見られるような「意外な」進行はムソルグスキーの特徴です。暗い出だしではありますが、この演説の最後は民衆をみんな宴に招く、と宣言して明るい雰囲気が戻ってきます。民衆はボリスを讃えてこのプロローグを終わります。

第1幕にはボリスの出番はありません。

・第2幕

クセーニヤ、フョードル、乳母らが去るとモノローグ「私は最高の権力を手に入れた」を歌います。「自分は権力を手に入れ6年の間、国を無事治めてきたが心に幸福はない。クセーニヤの許婚の急死、大貴族の裏切り、外国の陰謀、飢饉や疫病が続き、全ての罪が自分にあると国中で怨嗟の声が上がっている」といった内容です。

モノローグの前奏はプロローグの第一声と同じ和声進行です。この進行はボリスを象徴する進行と言えるでしょう。

このモノローグ中に重要なメロディーがオーケストラに2つ現れます。

「恐ろしい神の裁きの手は重く、罪を犯した魂への宣告は恐ろしい!」

と暗いセリフが低音域で語られます。しかし音楽自体は「ミファーソラシドーシラソー」(ハ長調に移動)という明快な順次進行で、ムソルグスキーの書いたメロディーとしても最も美しいものの一つではないでしょうか。

2つ目のメロディー

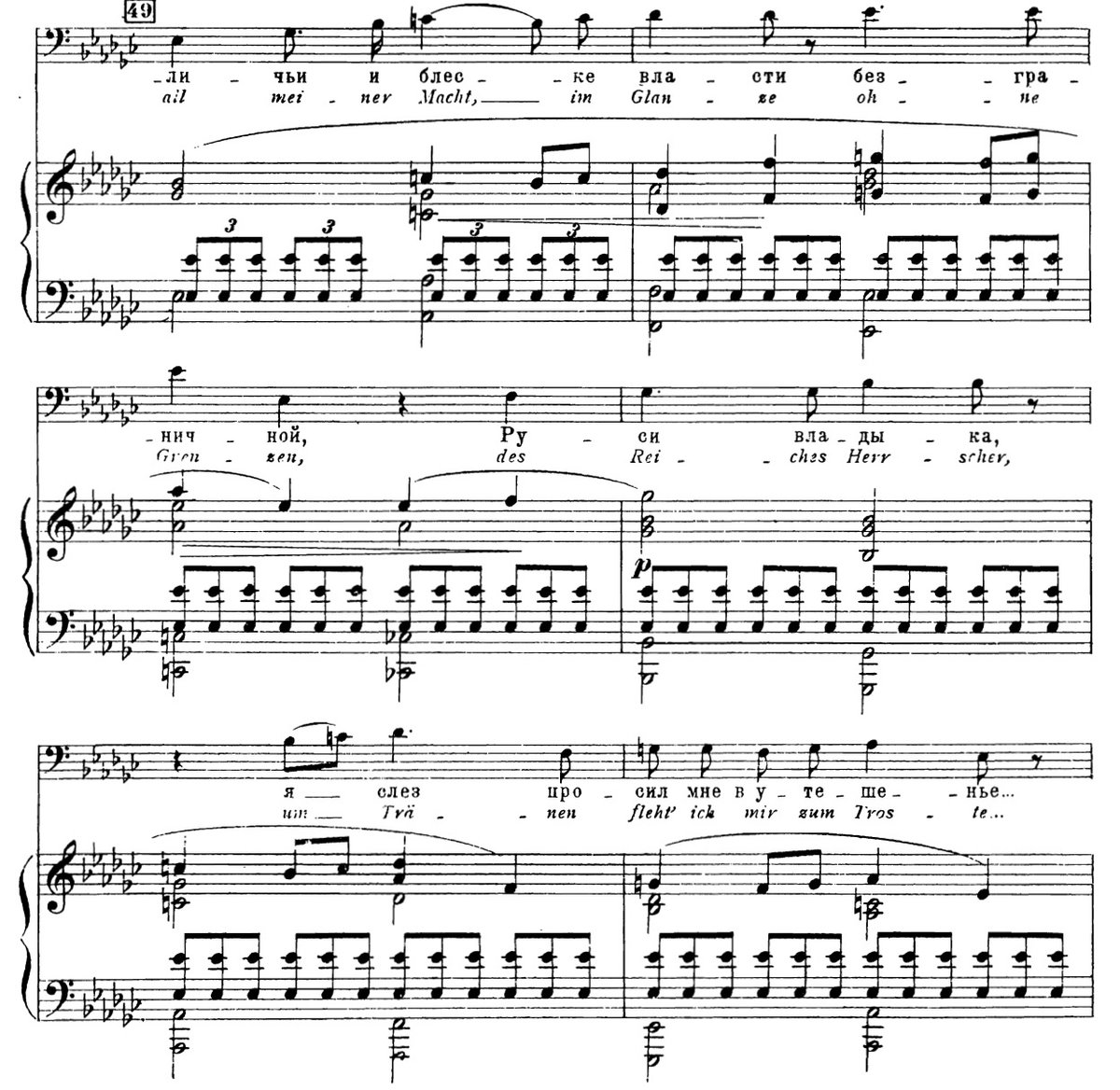

「限りない権力の偉大さと光の輝きの中で、ロシアの支配者たる私は慰めの涙を請い願った。」と歌われます。2拍ごとに変わっていく和音の上で雄大なメロディーが奏でられます。進行はE♭m→A♭7→D♭→E♭→A♭→A♭m→E♭m

そして全曲で何度も登場する特徴的なモティーフとして「ボリスの錯乱」があります。半音階のせわしない音型がボリスの焦燥感を表現しています。

「眠りさえも私から逃げていき、夜の薄明かりの中で、血にまみれた子供が立ち上がる、、」

シュイスキイが現れます。へり下ってボリスに挨拶しますが、腹にイチモツ抱えた人物であります。それを表すようにメロディーはシンプルですが和音が C→A♭→E♭→C→Fm

とたったの2小節で変化するのです。(下の譜例の最初)

「陛下、なにとぞお目通りのほどを。」

するとボリスは、信頼できる部下とも、奸智にたけた告発をする警戒すべき相手とも思っているシュイスキイに対して、烈火のごとく気持ちを爆発させます。ここのハーモニーはこの時代のものとしてかなり前衛的です。

「ああ、この名高い雄弁家よ!愚かな群衆にふさわしい頭目、反逆を企む貴族たちの犯罪者たる首領、帝位の敵、3度も誓いを破った、真っ赤な大嘘つき、狡猾な偽善者、ずるいおべっか使い、貴族の帽子を被った陰謀家、ペテン師め!」

しかしシュイスキイはボリスのこういう態度に慣れているのでしょうね、穏やかに対応し本題であるリトアニアに僭称者が現れたことを堂々とした語り口で伝えます。ディミトリーという死者から蘇った名を騙っていると知ったボリスは、すぐさまフョードルを遠ざけ策を講じようとしますが、シュイスキイを引き止め「死んだのは本当にディミトリーだったか」確認をします。ボリスに心理的圧迫をかけるように歌うシュイスキイ、ついには苦しさのあまりソファーに身を沈めるボリス、音楽は「錯乱のテーマ」です。

それに追い討ちをかけるように大時計が鳴り始めます。ボリスの治世の頃ロシアに入ってきたと言われる時計が、ドラマの表現の道具として使われるという、ムソルグスキーの才能を感じられる場面。

ところでこれに先立つ第2幕の冒頭フョードルとクセーニアの会話の中にこの仕掛け時計が鳴る場面がありました。それは「時間になると鳴り出し、ラッパやオルガン、太鼓の音が聞こえてきて人形が出てくる」時計の紹介で、3全音(ソ ド♯)の異様な音も恐怖を感じさせるものではありませんでした。

ボリス混乱の場でその音が再現され、ここでは3全音は恐怖の音としての本領を発揮します。しかも1度目に登場した時より全音高く(ラ レ♯)、一見なんでもない小道具である時計がボリスの精神的錯乱を誘発するという、オペラ史上でも例を見ない表現主義的なシーンとなっているのです!

8時の鐘を聞くとその錯乱は最高潮に達し、子供の幻影を見るに至ります。音楽は再び「ボリスの錯乱」です。

「ゆらゆら揺れてだんだん大きくなる、、近づいてくる、、震えうめく、、どけ どけ、、」

最後に「主よ、あなたは罪人の死をお望みにならない。哀れみたまえ、罪を犯したボリスの魂を!」と呟き、この幕を終わります。

・第4部

(新国立劇場版では第3幕)

ボリスは子供たちにいじめられた聖愚者からの訴えを聞いています。

「あいつは何を泣いているんだ?」と聞くボリスの歌の前には、やはりプロローグやモノローグの前についている音楽が聞こえます。

「あいつらを切り殺すように命じておくれ、ちょうどあのかわいそうな皇子を切り殺すよう命じたように」

シュイスキイは皇帝に向かって大胆なことを口走る聖愚者に腹をたて「黙れバカもの!このバカものを捕らえよ」と言いますが、ボリスはそれを制止します。聖愚者はある意味神からの預言を口にしている存在でもありまして、為政者も聖愚者の扱いには慎重であったようです。ボリスは「私のために祈ってくれ」と頼みますが、聖愚者は

「だめだボリス、そんなことはできないよ、ボリス。祈るなんてできないよ、ヘロデ王のために!」

と暴君ヘロデの名前を出して拒絶します。これを聞いたボリスは心に大きなダメージを被ります。

この4部は1872年版には含まれないシーンですが、神の代弁者たる聖愚者の口からディミトリー殺し、暴君ヘロデのことが語られる、ドラマとして大変重要な場面です。初版のためにこの場面を書いたムソルグスキーの意志を尊重するならば、演奏されるべきシーンと言えます。(新国版でも演奏いたします。)

・第4幕1場

「ボリスの死」のシーン、「錯乱のテーマ」で舞台上に現れるボリスですが、少し落ち着きを取り戻し舞台上にいる貴族たちに向かい語ります。

「私は汝らを召喚したのだった、貴族諸君。君たちの知恵が必要なのだ。」

この音楽も全曲中に何度か現れます。低音が「ドソシソ」と動き、1度→増3和音→1度という進行が特徴です。

シュイスキイが呼び出したピーメンの話す、幼いディミトリーの墓の前で起きた奇蹟の話を聞くうちにボリスは再びおかしくなります。死を悟ったボリスはフョードルを呼び別れを告げます。フョードルが正当な後継であること、皇帝としての心得、クセーニアを保護することを言い残してから、子供たちへの恵みを願う神への祈り。ここの音楽はフルートとヴィオラによる優しい8分音符の動きとヴァイオリンの高音のトレモロが印象的、あたかもリゴレットの終幕のような清らかさを感じる場面です。

「届かない高みから、わがいとけない、優しい、清らかな子供たちにお恵み深い光を注いでください」

弔いの鐘が鳴ります。戴冠式のシーン、大時計の音とともに、ここでのC#とGも3全音です。「聴け!埋葬の鐘の音だ!」で歌われるボリスの歌唱部の音 E♭C♯B♭はグレゴリオ聖歌の「テデウム」の開始3音を逆にしたものです。

追悼の合唱が舞台裏から響く中、ボリスは死へと導かれます。「待て、、私はまだ皇帝だ!」という絶叫にも似た声に彼の最後の意地を見るようです。続いて抑えた声で「私はまだ皇帝だ、、主よ!死よ!我を許したまえ!これ、これが汝らの皇帝だ、我を許したまえ、、許したまえ、、」と言ってこときれます。

以上ボリスに付けられた音楽をご紹介しました。

ボリスにはまだまだその複雑な心を映すように、いろんな音楽が付けられていますので、是非聞き取っていただきたいと思います。