R・Strauss Salome ヨハナーンのモティーフ

預言者ヨハナーンのモティーフは主に2つだ。第3場開始部分、以下の楽譜の中にその2つともが現れる。

< ヨハナーンモティーフ1 >

まずはメインとなるモティーフ、66番よりホルンによる明快な全音階進行。これに先立つモティーフ2が半音進行を多く含んでいるのと対照的だ。ハ長調読みで「ソドーミレド」という5音のメロディーが出てきたら「ヨハナーンモティーフ1」と思っていい。短調で提示されることや、以下のように4音目が上昇するパターンもある。

< ヨハナーンモティーフ2 >

第3場冒頭での提示では、まずオーボエ群による完全4度下降の音型の連鎖で始まる。c-g f-c ときてa-d# と減5度に。その後はeとd# の間を行き来する半音進行。そしてf音では属7の和音が支え、その後も揺らぎを続け結局、開始 C-dur の半音下の H-dur に到達する。

完全4度下降の音型が聞こえてきたら「ヨハナーンモティーフ2」と思っていい。また半音で揺らめく音型もこのモティーフに属するものだ。このモティーフ2はモティーフ1に較べると、ヨハナーンの存在そのものを表しているように私には感じられる。

「ヨハナーンモティーフ1」から派生するのが「ヨハナーンの告発のモティーフ」(ヨハナーンモティーフ3)だ。最初の3音からスタート(最初の音程関係も増4度に変化する)し、そのまま上行するメロディーが続く。まあ、ヨハナーンは最初から告発をしているわけなのだが、ヘロディアスへの告発はより念を入れて執拗に行われる。

下記譜例では、最初低音に「ヨハナーンモティーフ1」が短調で聞かれ、70番からそれが変形された「ヨハナーンモティーフ3」を見ることができる。このモティーフは3小節3拍目の和音を伴った音型に繋がっていく。

このヨハナーンの激しい告発もサロメが聞くと、85番のように美しく聞こえるらしい。「ヨハナーンの告発」と同じ音型であることがわかるだろう。最初の2音の音程が完全4度に戻り美しさを取り戻している。さらに和音を伴った音型も模倣されるが、低音域にあったメロディーが上方に、上方にあった和音が低音域に「逆に」なっている。以下の譜例の2小節目と8小節目を比較されたい。これを「サロメの憧れのモティーフ」と呼ぼうか。

(本当はライトモティーフの名称はどうでもいいのである。認識のためのラベルに過ぎない。この名称も私しか使っていないものだ。)

ヨハナーンの告発 ⇔ サロメの憧れ

これが似通っている、ということが重要なのだ。後半サロメのモノローグ中でも重要なモティーフとなる。

サロメ「もっと話しておくれ、ヨハナーン、お前の声はまるで音楽のようにこの耳に響く。」

さてこの2つの主要動機と派生した告発の動機、を押さえておけばヨハナーンに関してはOK!ここからはこのモティーフに関連するいくつかの要素を時系列で紹介してみよう。

*********

・ヨハナーンの声は開幕すぐに地下牢から聞こえてくるが、そこでもすでにモティーフは聞くことができる。以下の第一声、12番に「ヨハナーンモティーフ1」が現れている(g c e d c)。そしてその音型の周りを彩っている8分音符は「威光」を現す。ヨハナーンの言葉、存在が光り輝いていること、また彼が指し示す救世主の存在の大きさのシンボルと捉えても良いかもしれない。

・これは2回目の地下牢からの歌。初めてサロメが聞くヨハナーンの声である。「威光」の8分音符がまとわりついている。

サロメ 「誰なの、声を上げたのは?」

・そして3回目の地下牢からの声。40番の2小節目からは「バジリスクのモティーフ」。その前に8分音符の「威光」が聞かれるが、これ自体が短調の「ヨハナーンモティーフ1」を圧縮したものになっていることがわかるだろう(c f a♭ g f)。このようなモティーフ操作はこのあと何度も行われる。

・地上に出てきたヨハナーンが初めてサロメを認めて「あの女は誰だ、私をじっと見ているのは?」と歌う箇所。低音に出る8分音符の連鎖は「ヨハナーンモティーフ1」が変化したもの。「ヨハナーンモティーフ3」と同じく増4度上昇で始まり下降上行をくりかえす。サロメに対する訝しさが表現されている。

4度下降と半音で上下動する「ヨハナーンモティーフ2」と、サロメの視線を表す「モットー主題」も同居する。このようにモティーフによって「舐めるように見つめるサロメの視線を、訝しがり嫌悪しているヨハナーン」という状況を音だけで表現してしまう、リヒャルト・シュトラウスがワーグナー由来のライトモティーフ技法の継承者であることを如実に感じる部分だ。

・同じような音楽。サロメが彼の身体の白さを褒め称える讃歌を受けた、ヨハナーンの歌。

低音部に「ヨハナーンモティーフ1」の変形と上声部に「ヨハナーンモティーフ2」の半音進行が聞こえる。そして「私が聞くのは私の神の声のみ」と神に言及する箇所では、F-durによる"正調の"「ヨハナーンモティーフ1」(4音目上昇パターン)が美しく響く。

・サロメは3回にわたりヨハナーンを讃える。1度目は"白い身体" 2度目は"黒い髪" 3回目は"赤い唇" である。1,2回目は「触らせてくれ」なのだが、3回目は「キスさせて」となる。くちづけを要求されたヨハナーンは、戦慄しながら拒否する。

サロメ「おまえの唇にくちづけをしたい、ヨハナーン。」

"Niemals" "Babylons" "Sodoms" は「ヨハナーンモティーフ2」の"美しい"完全4度下降(d♭-a♭ e-h c#-g#)で歌われ、なんとか品位を保とうとしてる彼の苦悶の様子が伝わってくる。コントラバスも完全4度の音型を重ねるが(f-c d-a b-es)、ヨハナーンはついに耐えかねて最後の"Niemals"は"汚い"増4度になる。ヨハナーンモティーフ2にも元から増4度(減5度)は含まれているが、それは解決する。しかしこの最後の"Niemals”は解決しない。

・ナラボートが自害しても尚もキスを要求するサロメに対し、お前を救える唯一の人を求めよ、と言う時調性はAs-durとなる。リヒャルト・シュトラウスにとっての特別な調性だ。音楽は"ナザレびとイエス"を表す音楽であり、のちにナザレ人の歌でも聞かれるテーマである。

・「お前は呪われている」と大絶叫してヨハナーンは井戸の中へと帰っていく。その際の音楽は「ヨハナーンモティーフ2」の完全4度が上昇するのではなく、下に下がる形、直後の「井戸(墓)のモティーフ」に繋がっていく。「井戸に下がっていくヨハナーン」が音で完璧に表現されている。その後の間奏曲はそれまでの様々なモティーフが組み合わされていく。

141番「欲求のモティーフ」142番「愛のモティーフ」「ヨハナーンモティーフ3」「ヨハナーンモティーフ1」と続く

・井戸に戻った彼は"神の言葉"を語るが(練習番号215番のあと)、それは「サロメの処刑」のヴィジョンだ。音楽が非常に深刻な響きになるのも頷けるだろう。「ヨハナーンモティーフ1」、石打ちを表すティンパニの連打、「死のモティーフ」「ヘロディアスモティーフ」「ヨハナーンモティーフ3」などが相まって、聴覚的にもおぞましい曲想が展開される。詳細は下記譜例参照。

歌詞の内容を示しておこう。

ヨハナーン「大勢の男たちが あの女に向けて集まるだろう、 そして男たちは石を取り、女を石打ちに処するであろう! 」

ヘロディアス「ほんとうにあの者は汚らわしい! 」

ヨハナーン「軍勢の隊長たちが、あの女を刀で串刺しにするだろう、 あの女を盾で押しつぶすだろう! 」

ヘロディアス「あの者を黙らせて!黙らせて!」

ヨハナーン「かくして私はすべての邪悪なるものを根絶やしにし、すべての女どもに教えるのだ、 あの女のおぞましき轍を踏まぬようにと!」

なお「死のモティーフ」については別記事を参照していただきたい。

・ヘロデが「わしのために踊ってくれ、サロメ」と懇願すると、またまた井戸からヨハナーンの声。ヘロデの歌と被っているので内容がはっきり聞き取れるとは言い難い。和声的には最初はオーケストラと同期しているが、226番4小節目からは独自のラインを歌い上げる。この場面はヘロデの懇願の裏でヨハナーンの声が聞こえていること、それが重要なのだ。ヘロデの願いをさらさら受け入れる気などなかったサロメが、ヨハナーンの声を聞いて "彼の首を所望する" というとんでもないアイディアを思いつくのである。

・ヨハナーンの出番自体が終わっても、彼に言及される場面には彼のモティーフが登場する。

サロメが何度もヨハナーンの首を要求する中、ヘロデがヨハナーンについて「もしかすると、この男は神から遣わされたのかもしれん。神聖な男なのだ。神の指先がこの男に触れたたのだ。」と語る時、「ヨハナーンモティーフ1」が異化された和声と進行で登場する。283番は "h e g f e" と4つ目の音が半音下がっている(本来ならこの音はf#であるはず)。

余談であるが、上記譜例283番ではオーケストラが7/4、ヘロデ歌唱パートが5/4となっている。7拍子と5拍子が同居⁉︎ 一体どうやって演奏するかお分かりだろうか?実は歌の5拍子は数学的に正確な5拍子ではないのだ。小節の真ん中にある波線でタイミングが合うようになっているので、"Der Finger"や"hat ihn berührt"の入りはオーケストラの6拍目に合わせる、つまり「ヨハナーンモティーフ1」の最後の音に合わせれば良いのである。"Gottes"はいわゆる「2拍3連」になる。

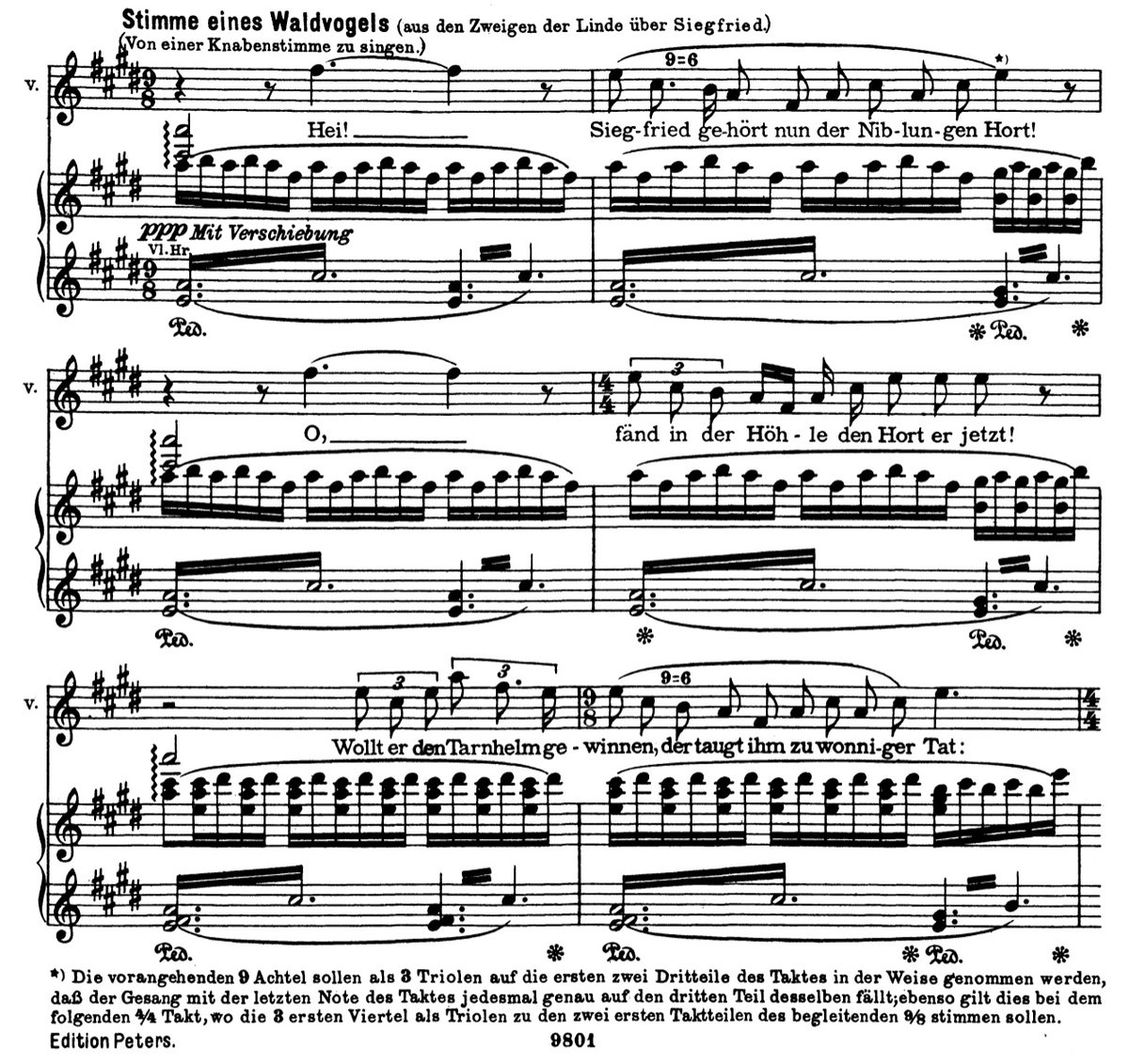

ワーグナーがジークフリートの「森の小鳥」でオーケストラが9/8、歌のパートが4/4という譜面を書いている。これも実は「不正確な4/4」なのだ。オーケストラと歌の流れを同居させるためにとった方便なのである。シュトラウスは当然このような書き方を承知しており、自身の作品にもしれっとこの書法を紛れ込ませている。

・首切り役人が井戸にもぐり首を切った音がした後、この「異化されたヨハナーンモティーフ1」がさらに異化されおぞましさを増して聞こえてくる。以下の譜例3小節目は「ヨハナーンモティーフ1」がe-mollで始まるが、4つ目の音は第5音が下方変位されているし、5つ目の音はE♭7の音だ。4つ目5つ目の音が本来のテーマから半音下げられていることがわかるだろう。

上声部だけ追ってみると3小節目4小節目が

h e g f e♭//e a c b a♭

という5音周期のゼクエンツになっている。

その後はこのテーマが全て "3連符に圧縮されて" 4度ずつ上昇しながら連続提示される。5個ずつ音を区切ってみるとよくわかる。

a d f e♭c#// d g b a♭f#// g c e♭c h // c f a♭g♭e //f b d♭h a //b e♭g♭f♭d

そして最後の3音(g♭f♭d)が執拗に繰り返されるのである。ヨハナーンに対する狂った興奮状態にあるサロメを表すように、モティーフも狂ったような展開をするのだ。309番1小節前の低音で始まる3連符のメロディーは、サロメがナラボートを誘惑する時に聞こえてきた「誘惑のモティーフ」、これが同時に鳴ることで音楽的な複雑さはいやが上にも高まる。「誘惑のモティーフが以前に出てきたこと」や「ここでこのモティーフが鳴っていること」を知覚するのは甚だ困難である。私もそれに気付いたのは作品を知ってから随分後になってからのことであった。

・首を見ながらサロメがモノローグを歌う間にも「ヨハナーンモティーフ」は当然使われる。

上記譜例の16分音符の動きは「ヨハナーンモティーフ2」を圧縮したもの。最初の6音の音程関係は保持されている。何度も執拗に現れるのはヨハナーン(の首)に対する異常な執着だろうか。

そして「でもおまえは死んでいる」(330番2小節前)では「ヨハナーンモティーフ1」(4音目上昇パターン)が久しぶりに異化された形で登場するのはとても印象的!

・最後にヨハナーンモティーフの一番美しい側面を紹介して終わることにしよう。サロメのモノローグの最後の部分、激しく自分の感情を吐露したのち、オーケストラに一瞬の休止がある。以下の348番に入るところだ。サロメの"du"という言葉が劇場に優しく響いたのち、嬰ハ長調という(シャープが7つ!付く) 珍しくて、サロメにとっては特別な調性で、艶かしい音楽が続く。

ここでは(348番から)「ヨハナーンモティーフ2」と「サロメモティーフ」これを繋ぐ「モットー主題」そして "e d c g"と動く「愛のモティーフ」が絡み合う。ライトモティーフ技法ここに極まれり!!そしてサロメはヨハナーンの首にキスを果たすのである!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?