[011]経済のお勉強〜其の七〜金融政策と金利の関係

中央銀行がどの様に市場のお金の量をコントロールするか勉強してみました。

FRBと四つの選択肢

FRB はお金の流通量を増やすには①預金準備率引下げ、②公定歩合引下げ、③銀行から債券買上げ、④国債や証券を買う の四つの選択肢を持っています。いわゆる拡張的(緩和的)金融政策です。これらにより、《金利》を引下げ融資を増やす事ができます。流通量を減らす際には逆の事をします。FRBによる金利引上げ•引下げという表現が度々登場しますが、直接〇〇%にします!とFRBが決定するわけではなく、金融緩和と引き締めにより銀行が融資可能なお金をコントロールする事でこれを実現します。公開市場操作では《金利》の目標を定め債券を売買します。

景気後退局面のアクション

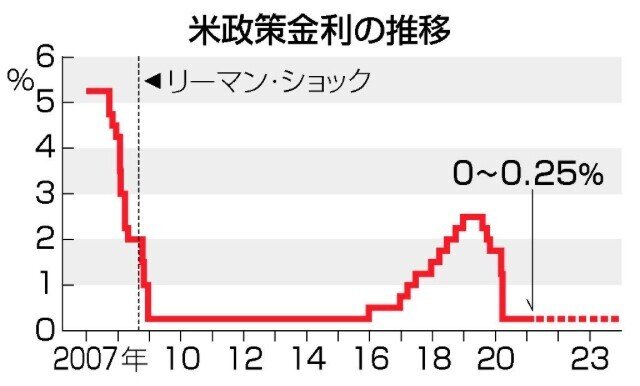

(図=米国政策金利推移、JIJI.com引用)

いわゆる景気後退局面に陥るとFRBは市場でリーダーシップを発揮し経済を守ろうと行動します。金利を下げ総需要を潜在GDPに向けて押し上げ失業率増加を防ぎます。また短期的な融資、国債や証券を買い支えます。コロナのショック下ではまさにこれがなされたということです。

残念ながらデフレ進行下では名目金利をマイナスに取ることは出来ないのでこの対応は効果を発揮しません。

用語メモ

◼️テーパリング

中央銀行が超金融緩和状態から抜け出す過程で採用する出口戦略の一つで、量的緩和策による資産買い入れ額を徐々に減らしていくことです。2021/6月現在で、投資家の最大の注目事の一つはいつテーパリングに入るのかという事です。8月に開催されるカンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム、ジャクソンホール会議でこの辺りがオープンになるのではないかとのことです。《じっちゃま》によると歴代フェドウォッチャーと呼ばれるウォールストリートジャーナルの記者に適度に情報をリークする事で市場のショックを和らげるというやり方が歴代取られてきたようですが、2020/6月現在でこのフェドウォッチャーが《ショボい》というのが大きなリスクだそうです。

◼️米国債10年利回り

投資家が国に10年間お金を貸す時に受け取る金利であり、期間約10年の市中金利の基準。《じっちゃま》が毎日金利を見なさい!という金利がこれ。

ちなみに通常短い期間の債券の利回りが低く、長い期間の債券の利回りが高くなります。これを《順イールド》といいます。一般的に長い期間の債券に投資を行う場合は、投資資金が長期間動かせないということや回収リスクが高まるなどのリスクを追うため、利回りが高くなるためです。これに対し金融市場が何らかの理由により不安定になり短期金利が上昇または中長期の金利が大幅に低下するような事態になるとこの利回りが逆転することがありこの状況を《逆イールド》といいます。

最後に

ようやく金利が登場しました。次は金利と株価の関係について整理したいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます(≧∀≦)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?