玉鳳院庭園

2020年京都冬の旅で特別公開されていた玉鳳院に行ってきた。史跡・名勝に指定されている庭園を見るために。

写真撮影禁止なので、グーグル画像検索で集めた写真を貼り付けながら、この庭を解釈してみる。

敷地には、方丈(住職の家)と開山堂(この寺の開祖である関山慧玄を祀る)が西から東へと並んで立ち、南側に白砂が敷き詰められた「南庭」、二つの建物の間に南北に広がる「風水泉の庭」、開山堂の東側の「鶏足嶺」と三つの庭園がある。

玉鳳院平面図(出展:『建築と庭 西澤文隆「実測図」集』、p.48)

南庭

南庭は、ストイックなまでに幾何学的。

(画像元:kubochan「妙心寺」4travel.jp、2016年2月24日)

ガイドさんの説明によれば、敷き詰められた白砂で、波を表現しているとのこと。龍安寺石庭の波がさざ波であるなら、こちらは大波。文字通り、波を打っている。その間に切石を直線に並べた延段が、直角に接し、その先は少し横にずれてさらに続く。

一番奥には、六角形の形をした「花壇」に、蘇鉄が植えられている。

(画像元: 好奇心京都「京都紹介・・・妙心寺で最も神聖な場所「玉鳳院」」2014年2月13日)

蘇鉄は南国の植物であり、江戸時代初期に、はるばる南九州から運んで来るだけの財力があることを見せつけるための演出として、徳川将軍家の京都の別荘である二条城二の丸庭園に植えられた。しかし、玉鳳院は禅のお寺。何故に蘇鉄なのか。自然には存在しない幾何学模様の庭園に植えられていることから、別世界の象徴なのかもしれない。

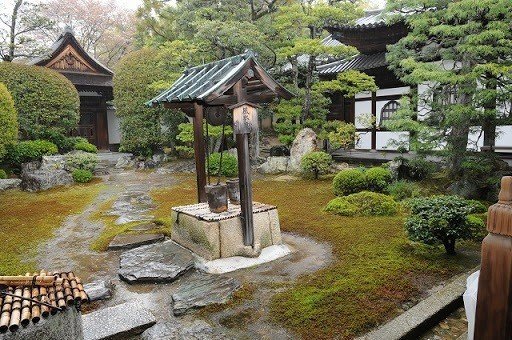

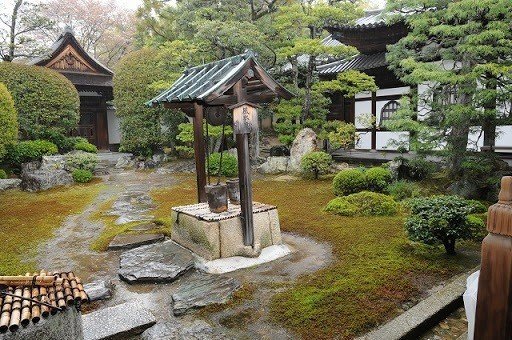

風水泉の庭

方丈から開山堂への通り道である渡り廊下の北側に広がる「風水泉の庭」。こちらは、苔で覆われた地面にゴツゴツした岩が数多く添えられ、その周りに多くの木が生えている。その間を飛石が通り、豊臣秀吉の長男で早死にした鶴松を祀る廟へと誘う。

(画像元:全日本仏教会特別企画「禅にふれる旅 妙心寺ツアー」報告)

井戸が庭のど真ん中にあるが、この庭の意味を理解するには、この井戸を無視して考えた方がいい。

京都風光(様々な文献に散らばる情報を網羅的に掲載している京都寺社案内ウェブマガジン)によれば、この庭園は、

「蓬来式と須弥山様式を併せた枯山水庭園」

とのこと。日本庭園に詳しい人なら、このキーワードだけで庭の見所がわかる。

まずは、須弥山。古代インドで信じられていた宇宙の中心に存在する山のことで、その周りを8つの山脈が取り囲み、合間の谷は海になっていると考えられていたらしい(「九山八海」)。

(出典:定方晟『須弥山と極楽―仏教の宇宙観』講談社現代新書、1973年)

九山八海を表現した石組の一例は、スティーブ・ジョブズが愛したとして有名な「苔寺」の名前で知られる西芳寺にある。

(西芳寺にて、著者撮影。2016年10月16日)

この石組みに似た形の石組みが、この「風水泉の庭」の左手奥にある(ウェブ上に写真存在せず)。盛り土をした上の真ん中に須弥山を表していると思われる大きな岩があり、その周りを数々の岩が取り囲む。山と山に挟まれた海であるはずの場所に大きな木が生えているので、分かりにくいが、石だけに着目すると、明らかに九山八海の表現だ。

「風水泉の庭」のもう一つの要素は「蓬来式」。蓬莱とは、中国の東方に浮かぶ、不老不死の仙人が住むとされる想像上の島のこと。日本庭園では、金閣寺庭園に取り入れられたのがおそらく初めて。苦労して南北朝を統一して、明皇帝から「日本国王」の称号を与えられた足利義満が、その権力が永遠に続くように願って、金閣寺の前に広がる池に、島を作り、蓬莱に見立てたのだろう。

でも、単なる島では、永遠を象徴する蓬莱にならない。そこで、千年も生きるとされる鶴、万年も生きるとされる亀、それぞれを思い起こさせるような形の石を据え、さらに、寒い冬になっても枯れることのない松の木を植えることで、蓬莱を意味する島とした。

鶴島・亀島と呼ばれる、この日本庭園独特のデザインモチーフは、その後様々な庭園に用いられる。応仁の乱後に作られた大仙院の枯山水、豊臣秀吉が死ぬ直前にデザインした三宝院庭園、そして、徳川家康が幕府による支配制度を整備していく際の参謀役だった以心崇伝が小堀遠州に依頼してデザインしたとされる金地院庭園。

「風水泉の庭」では、方丈東側の縁側から開山堂を見た時に、左手に鶴島、右手に亀島が見えるように配置されていることに気づいた(この眺めもウェブ上に存在せず)。前掲の写真をもう一度載せると、

(画像元:全日本仏教会特別企画「禅にふれる旅 妙心寺ツアー」報告)

井戸の向こう側にあるのが鶴島だと思われる。背の高い岩が鶴の羽をイメージしているように見える。また、左側に首が長く伸びているような様子を思い起こさせる石組になっている。

他方、写真右側の松の木とその周りに据えられた岩々は、亀のように伏せて丸っこい形状をしているので、おそらく亀島。

この鶴島と亀島の向こう側に、この玉鳳院の開祖を祀る建物、開山堂が見える。ガイドさんによれば、この開山堂の中には位の高いお坊さんしか入ることができず、昇進試験を行う場所でもあるらしい。お香が絶えず焚かれる神聖な場所となっている。

このように、偉い人を祀ることで重要な意味を持つ建物の手前に、鶴島と亀島を並べて配置するのは、金地院庭園を真似たと思われる。金地院庭園の場合は、鶴島と亀島の向こうに見えるのは東照宮。そう、死んで神様になった徳川家康を祀る建物である。

鶏足嶺

最後に開山堂の東側に広がる三つ目の庭園、鶏足嶺。

(画像元: 好奇心京都「京都紹介・・・妙心寺で最も神聖な場所「玉鳳院」」2014年2月13日)

人の背丈よりも高い丘を作り、多数の険しい岩が据えられている。太い根が地面に浮き出るような形で何本もの木が植えられている。ガイドさんの説明では、この丘全体が、上から見ると鳥の足のように見えるらしい。でも、そんなことをしても、飛行機のない時代に意味があるとは思えない。近くの山から見下ろすわけでもあるまいし。むしろ、植えられている木の剥き出しの太い根が、鶏の足を想像させる。

ここで再び京都風光(様々な文献に散らばる情報を網羅的に掲載している京都寺社案内ウェブマガジン)を参照すると、

「古代インドマガダ国の仏跡の鶏足山(ククタパダ山)に見立てて「鶏足嶺(けいそくれい)」といわれる。」

と書いてある。

この「鶏足山」。中国雲南省にもあるようだ。ブッダの一番弟子である迦葉(かしょう)が死んだ場所とされ、聖地となっているらしい。

(画像元:ウィキメディアコモンズ)

中国の聖なる山を庭園に模した例としては、廬山を模した智積院庭園が思い浮かぶ。玉鳳院で、鶏足山を模した鶏足嶺を見た時、最初に思い起こしたのは智積院庭園の廬山だった。その時は、中国に仏教の聖地としての鶏足山があるとは知らなかったのだが、こうして調べてみると、合点が行く。

で、確かに上記の「鶏足山」の写真の様子に、玉鳳院の鶏足嶺も似ている。非常にきつい斜面の丘になっていて、手前には鋭い印象の大きな岩がたくさん立ち並び、写真にある切り立った崖をイメージさせていた。

真珠庵で座禅体験をした際に住職さんが話していたことだが、禅宗は、ブッダの死後、ブッダの教えがどんどんどんどん誤解されて広まっていく中で、一度ブッダ本人の教えに立ち戻って考え直そう、という考えから生まれた仏教の一宗派なのだそうだ。そう考えると、ブッダの一番弟子が「入滅」した場所を境内に庭園として作るというのは、禅宗のお寺としては、非常に理にかなったデザインということになる。

その鶏足嶺の南隣には、前述した、南庭の蘇鉄が生えている。蘇鉄は中国南部にも生えているらしい。鶏足嶺が中国南部の鶏足山を意味している、ということの示唆なのかもしれない。そして、そこから広がる幾何学的な南庭は、ブッダの教えを、キリスト教的な偶像崇拝やら神様信仰とごっちゃ混ぜにせずに、理性的に理解していこう、という意思表明なのかもしれない。

その上、このお寺の境内には、須弥山という世界の中心も存在する。禅という、本来のブッダの教えに立ち戻る考え方を、世界の中心から、理性的に、将来永遠に渡って、伝えていく、という決意表明を、この庭は表現していると言えなくもない。

玉鳳院は、妙心寺という「日本最大の禅寺」の始まりとなった場所だそうだ。鎌倉時代後期、禅宗に傾倒した花園天皇が、退位後の自らの住居を禅寺とする際に、関山慧玄を呼び寄せて開祖とした。

庭園は、江戸時代初期の作庭なので、直接には関係がないが、当然、デザインする上での着想の原点に、玉鳳院の設立経緯はあったはずである。禅宗を他に先駆けて広めていく、というこの寺が担ってきた役割を、庭園としてどのように表現するか。その結果が、「南庭」、「風水泉の庭」、「鶏足嶺」の三つの庭だった。

最後に

京都の日本庭園は、時代順に見て回っていくと、あ、これは、あの庭園を真似したな、というのが見えてくる。そして、その庭園を誰が作ったのか、その人は社会的にどういう立場の人だったのか、を理解すると、真似した部分がただの真似に終わらず、新しい意味が与えられているのがわかってくる。

そこが面白さなのだが、数ある日本庭園についての本のどれを読んでも、そんなことはまず書いていない。特に、それぞれの庭園が過去の庭園を踏まえているということに具体的に触れている文献は、ほとんどない。

玉鳳院について、ここが見所だと考えられる庭園の風景がウェブ上に全くないということは、つまり、誰もどこが見所だかわかっていないということだ。

もちろん、歴史学的には、証拠となる文献が見つからない限り、そんなことを言っても誰も信じないわけだが、庭園を芸術として鑑賞するのであれば、その解釈が事実である必要はない。

これから時間を見つけて、一つ一つ書いていこうと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?