西川家と弓の歴史

近江の豪商として知られた西川家が現在の滋賀県近江八幡市で家業の問屋を始めたのは天正15(1587)年のことだ。最初は畳表の問屋として始まり、江戸時代に入ると代表的な商材である蚊帳(かや)の取扱いを開始する。当時の蚊帳は麻糸をそのまま織った重苦しいものが主流だったが、繊維を萌黄色に染めて紅色に縁取った「近江蚊帳」は西川を代表する商材となり、その清涼感から江戸市中では飛ぶように売れたという。現在「ふとんの西川」として知られる商家が、しかし、江戸期には「弓」も商材として扱っていた事実はあまり知られていない。本稿では西川家の弓問屋としての歴史を紹介したい。

1.弓問屋の株

近江商人は近江(滋賀)の産品を国内に流通させる行商人としてフットワークの軽さに特色があり、地域ごとに主に八幡、日野、高島、湖東商人に分類される。このうち西川家の八幡商人は地場産品である畳表や蚊帳を仕入れて、大坂や江戸といった大都会へ販路を開いて、ニーズとうまくマッチングさせることで財を成していった。そのため弓道の世界で主たる道具となる「弓」についても、需要のある地域に弓職人の製品を売りつなぐ問屋としてのスタイルは共通している。

西川家が弓問屋を始めたのは五代目当主の山形屋利助(1678〜1751)の時代のことだ。元文2(1737)年、当時不振に陥っていた江戸京橋の木屋久右衛門らの弓問屋を引取ったことに始まる。木屋もまた畳表を扱っていた八幡商人の一人で、同郷のよしみということもあり、利助は弓問屋をまるごと買い取ることになった。

当時の勘定写しによると、弓3,962丁を利助は引き取っており、加えて奉公人の引継ぎ、借金122両の肩代わりもしている。その翌年の元文3(1738)年から西川家は弓問屋の営業を開始しているが、同時期には近江屋八兵衛からも弓問屋を買収し、さらに寛保1(1741)年には近江屋長兵衛が持っていた弓問屋株も買い入れている。

当時の商習慣では、弓の問屋業を商うためには販売免許である「株」を持つ必要があった。利助は同郷の商人たちの負債を一手に引き受けることになり、結果的に江戸市中における弓問屋株を独占した。しかし倒産同然の問屋を買収することに果たして利益はあったのだろうか。ここからは弓問屋の経営が難しかった理由と、西川家独自の販売体制の形成について見ていきたい。

2.弓問屋と直売問題

弓問屋株を引き受けたのと同じ1738年、利助はすぐに京都の弓作りの職人らと覚書を交わし、向後は景気の浮き沈みに関わらず製造された弓は全て西川で引き取る「一手仕入れ」の約束をしている。その代わりに職人たちには弓を問屋を通さず販売することを禁じており、両者の間では今で言う独占契約が結ばれることになる。

こうした覚書きが交わされた背景には、問屋を通さない直売が当時は当たり前で、もともと江戸で弓問屋株を保有していた木屋久右衛や近江屋が経営不振に陥ったのも、弓問屋の免許を持っていながら、江戸に送られてくる直売筋の商品が多く、結果的に卸を通さないことによる価格差に対抗できなかったためと思われる。職人の側からしても、先方が問屋株を持っているからといって景気の好不調で弓の受注量が増減するようでは、問屋を通すメリットを享受できないという思いがあったようだ。西川家はそのため、景気に左右されない毎年の「弓の総買い入れ」を約束したのである。

一見して、西川家の提案は職人たちの生活を保証する手厚い内容に思えるが、しかし職人たちは当初この取り決めをほとんど守らなかった。その理由の一つには、西川が覚書きを交わした1740年前後は八代将軍吉宗の享保の改革期にあたり、「株仲間」による問屋制度は比較的日が浅い仕組みであったことがある。

3.株仲間の揺籃期

それまでの商業は信長が開いた楽市楽座の自由市場主義が色濃く影響を残しており、職人たちからすれば顧客に直接商品を引渡すことがそもそもの商いであった。また、株仲間の組合税として知られる冥加金(みょうがきん)の徴収と組合の保護が始まったのは十代将軍家治のいわゆる「田沼時代」のことで、享保の改革期における株仲間の結成は民間事業としての性格が強く、幕府も直売を放任していたようである。

それをよく示すエピソードとして、覚書きを交わして以降は江戸京橋にあった西川の「カクマン店」に弓を卸し始めるが、それからほどなくした1750年頃には京都の職人たちは京橋から江戸城を挟んだ西側の糀町で堂々と弓の直売所を開設している。

職人たちから「直売至上主義」の気風が抜けきらず、わざわざ覚書きを交わしたのに当てつけのように近隣に直売所を開いたのは、問屋を介することで需要者である武士階級の手元にすぐに弓を届けることが出来なくなったことや、弓の細かい調整など武士のニーズにかえって対応できなくなったことなどが考えられる。それまで畳表や蚊帳などの繊維製品を扱っていた西川についても、弓の取扱いに関するノウハウは一から蓄積しなければならず、寒暑や乾湿で調子が大きく変わる竹弓の扱いには不慣れだったのだろう。両者の関係は覚書きから10年程度ですでに綻びを見せていた。

くわえて、一般的に緊縮財政として理解される享保の改革であるが、吉宗は奢侈を禁ずる一方で武芸の奨励を行っており、武芸八般の第一に挙げられる弓の販売は好調期にあった。現在京都の神社などで行われている流派流鏑馬についても、このときに様式が再整備され復興されたものであることはよく知られている。職人の立場からすると弓の販売は好調なのに、問屋を介することで荷の遅れや細かいニーズに応える機会を失している、というじれったい思いがあったようだ。

4.弓問屋と職人の訴訟

一方、職人の直売に対して西川家が何も策を講じなかったわけではなく、覚書きを反故にし直売を行った職人に対しては厳しい措置を執っている。前述の糀町の直売所を開いた職人は柴田勘十郎、広瀬弥一、高田助一、今村吉十郎、堀勘九郎の5人であったが、このうち柴田勘十郎の西川への前借り金は宝暦2(1752)年には17貫960匁(約300両)に達しており、翌年には洛中の二条御番所に訴訟を起こされている。

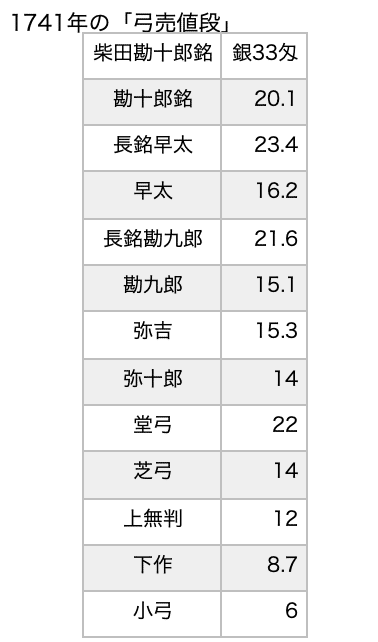

職人たちは西川から前貸金を受けて弓の製造をおこなっていたが、西川と取引を開始して10年ほどで柴田は銀約18貫の債務を負っていたことになる。最高級品の長銘柴田勘十郎の売値が当時銀33匁であったため、銀18貫(18,000匁)は約550挺分に相当する。33匁は店頭での売価のため職人から西川への卸価格はより安価であったと考えられる。手数料を2割と見た場合、毎年70梃程度は西川への納入が不足していたと考えられるが、これはあくまで最高品質の弓を卸した場合であり、実際には年に100梃以上が西川を通さずに直売されていたと思われる。

(弓問屋の弓売値段表, 『西川家400年史』, p.24より作成))

西川の勘定写によると「元来職人の商売のことゆえ、仕入金と申すもこれなく、弓を追々不景気になり候ゆえ(…)不仕合にて残らず沽却仕り(…)暖簾焼印引取申し候」と当時を振り返っている。直売の露見で西川からの前貸金も当然打ち切られたと思われ、不景気も合わさり職人たちは資金繰りがつかなくなり、直売で稼いだ利ざやもこれを補填するには至らなかったようだ。

寛延4(1751)年には武芸復興を提唱した吉宗も薨去し、九代家重の治世には享保の改革の増税に端を発した一揆や打ちこわしが続発し、社会不安が広まっている。「弓も追々不景気になり」というのはこうした世相を反映したものだろう。なお享保の改革では相対済令(あいたいすましれい)により、民事の金銭トラブルに公儀は基本的に不介入であることが定められている。これは江戸での訴訟は圧倒的に金銭問題が多く、評定所の業務がパンクしていたためである。訴状の受理は、相対済令を悪用して借金の踏み倒しを行おうとした場合などに限られた。

裁判では柴田側の敗訴となり、借金についても返済し得ぬまま直売を断念している。同家では家庭的にも不幸が続き、最終的に明和3(1766)年に同人の弟子である弓屋吉十郎が、勘十郎の名前株・暖簾・焼印を引き継ぐこととなり年賦による西川への借金返済を約束している。

5.「監視役」としての京都店

上記のエピソードは本来持ちつ持たれつの関係にあるはずの問屋と職人の間で、商いの理想像が大きく乖離していたことを物語っている。西川家は職人に借金をさせることで弓の安定供給を狙ったわけだが、直売を是正することは出来なかった。職人からすれば問屋を通すことで利益が目減りする不満が常に背景にあったと言える。

こうした騒動を経て、西川は飴と鞭の再発防止策を講じている。前貸金の返済については滞りなくこれが完済された場合、元銀の3割を免除する旨の取り決めを交わしている。職人の側からすれば直売をせずに真面目に働けば実質的に30%の利益が上乗せされることになる。

西川は他方で、宝暦9(1759)年に京都の弓職人の工房があった松原通りに「京店(きょうみせ)」を開設している。現在、京都西川が所在する場所である。京店はもともと寛延3(1750)年に洛中の他所にあった借家で開業していたが、弓問屋としての業績を安定させるため独立店舗を構えることとなった。京店の業務はもっぱら弓の出荷の手配であったが、工房の目と鼻の先に移転されたことから考えても、その役割は職人に直売のなきよう目を光らせる意図があっただろう。

6.下地屋の弓作り

現代における弓作りは「弓師」と呼ばれる一人(ないしは弟子を含めた少人数)の作業に集約されているが、江戸期においてはより細かい分業体制で製造されていた。弓を打つ(弓竹を張り合わせる)職人、そのための鰾(にべ;接着剤)を作る職人、弓を削って形を整える職人はそれぞれ異なる職種で、一張の弓を完成させるために複数の家が職工として携わっていた。彼ら生産者は総じて下地屋(したじや)と呼ばれた。

先述の柴田勘十郎の焼印を継いだ吉十郎についても、最後に焼印を押す立場の弓仕上げ師と言うべき存在で、現代のように一から十までの工程を担う職人と同じものではないことに留意する必要があるだろう。弓の銘も一つの債権であり、借金の形(かた)として引き継がれたように、譲渡可能なブランド名であった。なお今日的な意味合いとは異なるが、西川家の記録に「弓師」という言葉が見られるのは幕末になってからのことである。

7.「御用弓師」と流通の改善

西川家の九代目山形屋甚五郎(1804〜1862)が幕府の需要品を手配する「御用商人」として公認されたのは天保4(1833)年のことである。このときに西川家は初めて帯刀を許され、身分的特権を与えられるようになる。播州・丹後・西近江路などで弓材の竹を自由伐採することが認められ、そして最も大きな変化として翌年には東海道(および中山道)筋の輸送路における「御用御免」となった。

それまで弓を江戸に送る場合は宿場ごとに荷の検査を受ける必要があり、これが延着の大きな要因となっていたが、「御用、御弓師」という木札を差した荷は検査を不問とし江戸へ直送されるようになる。東海道を通った場合、荷は11日で京都から江戸へと送られた。当時の輸送スピードは早飛脚なら3日、徒歩(かち)なら二週間程度であったため、弓を携えて11日間というのはかなり早い部類に入る。

さらに同時期には幕命により江戸西川の店舗では常時一万挺の弓を揃えることが命ぜられる。将軍の命により用意された弓は「御弓」と呼ばれ、御公儀の弓を用意する西川は「御用弓師」あるいは「御弓師」と名乗ることを許された。

8.株仲間の解散と弓の取扱量

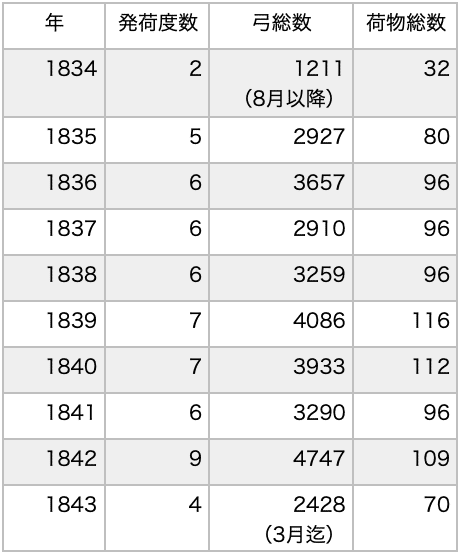

天保12(1841)年4月に西川は弓作りの職人と取り決めを交わし、江戸表、関東筋への直売の禁止を再確認している。しかし当時は天保の改革の真っ最中であり、同年12月には幕府による株仲間解散令が発布されている。つまり多年に渡り築き上げられた西川家の独占販売の体制はこれによって解体されることになるはずだが、記録を見る限り、弓の販売量に改革前後での変化はほとんど見られない。

(西川江戸ツマミダナ店の品目別売上高, 前掲書, p.27より作成)

上記90年ほどを概観しても、西川家は弓の取扱いでは一定の売上高を維持し続けている。また株仲間解散令が出された1841年以降の江戸に送られた弓の輸送量を見ても、改革後にむしろ総数は増加している。

(西川家の江戸への弓輸送量, 前掲書, p.67より作成)

こうしたことから天保の改革以後も、江戸での弓の流通には西川家が支配的な立場を担っていたことが分かる。また、天保15(1844)年には京都の三十三間堂に職人たちとの連名で西川は弓矢額を奉納しているが、「江戸御用御弓仕入 西川甚五郎」を筆頭に、「弓打師柴田勘十郎」「村師羽津金兵ヱ」といった名前が見られる。株仲間が解散された後でも、作り手たる職人を掌握した販売体制が維持されていたことが見て取れる。

9.明治期以降の弓問屋

幕末まで一定の水準で続いていた弓の取扱いも、明治維新によって幕府は瓦解し需要者である武士階級がいなくなったことで徐々に下火になっていった。明治26(1893)年に西川家は『荒木弓調帳』という帳簿を作成しており、それによると「出荷ノ節ハ必ス判ヲ用ヒ分書ノ際エ相印可致コト」といった記述が見られる。この帳簿に記された在庫を出荷するときは押印を必要とし、当該商品が記された頁にはその旨の注釈を記して文字にかかるよう押印をするように、という意味である。当時においても在庫管理を徹底していたことが窺える。同帳簿は弓を長銘・中作・平銘・無銘に分けて整理し、さらに分と厘(強さ)、挺(数)を記している。

『荒木弓調帳』について注目すべきは、差矢弓・堂弓・芝弓をそれぞれ別のものとして分類していることだ。これらを「無銘」に分類せず、素人目には見分けがつかない通し矢用の焼印もない弓をさらに三種類に仕分けられたことは、明治以降の西川に弓の品質管理を事細かに行える人材がいたことを示唆している。揺籃期のノウハウの習得から始まった永年の蓄積がこの明治の帳簿に結実していると言えるだろう。

(『荒木弓調帳』に見られる当時の弓の在庫)

昭和の名人浦上栄の著書には、明治35(1902)年に日本橋の西川で売れ残りの弓を数張購入したとあるから、明治後期まで西川は弓の販売を続けたことが分かる。しかし社史によれば明治45(1912)年に弓の販売は全く終了しており、この明治最後の年に在庫の売払も完了したものと思われる。

10.弓問屋の最期

西川家は江戸を通じて蚊帳などの繊維業を主な商材としていたが、武士階級にとってはむしろ「弓の西川」として認知されていたことだろう。職人連中と上手く付き合いながら弓の問屋を行うことは相当の苦労があったと想像され、度重なる直売問題や訴訟を経て、最終的には弓の御用商人にまで登り詰めたのは1738年に弓の取扱いを始めて約一世紀後の1833年であった。初期には弓の素人同然であったであろう西川家が最終的には将軍の手元に弓を届けるまでに至ったという事実に百年の辛苦が感じられる。

「荒木弓調帳」が書かれた1893年は大日本武徳会が結成される2年前にあたり、当時は明治維新により途絶してしまった武道が復興の兆しを見せていた時期でもあった。そのため、弓問屋にとっては売上を回復する好機であったはずだが、復調することは結局叶わなかった。

名弓「肥後三郎」で知られる松永重児の著作によれば、維新後には大量に旗本の弓が古道具屋に流れ、市中には名弓が安価で出回っていたようである。また旧幕時代の弓は強弓が多く娯楽用には不適なため、松永の工房では分下げ(弓力を弱く)して客に販売していたという。

松永によれば、名弓を上手に分下げするのが「職人たちの腕くらべ」であり、柴田勘十郎であれば何代目にはどんなクセがある、広瀬弥一ならこうだ、という知識をもとに腕を競っていたという。西川の在庫についても、差矢弓(通し矢稽古用の強い弓)が最後に残っていたのを覚えている、と言っているから明治期で需要があった弓は、これまで西川が取り扱ってきた「侍向けの商品」とは異なるものであったと言える。

維新による士族階級の困窮で大量の弓が古道具市場に流れたことで弓は値崩れを起こし、そこに弱弓が求められる世情も加わり、武士を長年の顧客としていた往時の弓問屋のノウハウはほとんど活かせなかったことだろう。強くて分厚い新弓を毎年数千梃卸すという従来のビジネスモデルは立ち行かなくなる。というより、これまで毎年数千梃を卸してきた弓が一気に市場へ解放されたため、今まで売り過ぎた分の反動に抗し得なかった、と表現する方が適当かもしれない。

これにより弓の商法は現代に通じる職人-小売りの店頭販売へと変遷していった。将軍家という大口の顧客はすでになく、流通過多の明治期には弓問屋の重要性も低下し、西川の商材は本来の繊維製品へと回帰、集約されていった。

11.むすびと謝辞

西川と職人たちの関係は不仲であった時期と良好だった時期の浮き沈みがあり、両者の関係は経済の浮沈と表裏一体だったのだろう。弓が売れる時代には直売が横行して、不景気になれば西川との距離も近づく。百年の後に御用商人となり、将軍家の公式な弓問屋として認められる頃には新時代は目前で、多年に渡った流通構築の企業努力も維新により霧散してしまった。

本稿は滋賀県近江八幡市にある西川記念財団の史料および社史である『西川記念400年史』を参考に執筆している。同館の担当者であった中村氏のもとで数年前に大量の史料をPDFファイルで頂き、今日に至りこのような短い文章を書くことが出来、この場を借りて御礼申し上げる。同館の弓の取扱いに関する史料は江戸初期から明治期まで豊富にあり、弓をめぐる商工業のあり方を今に伝える非常に貴重なものとなっており、今後も頂いた史料をもとに鋭意研究を進めていきたい。

<参考資料>

・西川家400年史, 豊生才治郎監修, 1966年, 西川産業株式会社.

・荒木弓調帳, 1893, 西川記念財団所収.

・紅葉重ね・離れの時機・弓具の見方と扱い方, 浦上栄, 1996, 遊戯社.

・復刻版 肥後三郎・弓に生きる, 松永重児, 2007, 松永弓具店.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?