物理苦手でも気象予報士試験に合格したい!#43 オゾン層とオゾンホール

こんにちは、まさごんです。

気象予報士試験の合格を目指すべく、日々の勉強内容を記録しています。

勉強内容

学科の勉強範囲を一周したため、ここからは過去問で間違えた問題で大事だと思ったものをピックアップしてまとめていきます。

使用している過去問は、気象予報士試験研究会が編集している、2022年度版の過去問です。

学習ポイント オゾンの生成と消滅

地表から約11kmから約50kmまでの大気圏を、成層圏といい、成層圏での気温は高度とともに上昇しています。この気温の上昇に深くかかわっているのがオゾン層です。

大気中のオゾンは酸素原子が酸素分子と結合して存在します。成層圏内には大気中のオゾンの大部分が存在しており、高度25km付近で極大となります(極大といっても、その数は大気分子100万個分の1という割合です。)

オゾンは生成・消滅の過程で太陽からの紫外線を吸収しています。このおかげで、有害な紫外線が地表に届かず、私たち生物は生きていけるのです。

大気中の酸素分子が0.24μm以下の紫外線を吸収するとと、2つの酸素原子に分解されます。分解された酸素原子がそれぞれ別の酸素分子と結合してオゾンが生成されます。

また消滅するときは、0.25~0.32μmに波長の紫外線を吸収して、酸素原子と酸素分子に分解されます。こうしたオゾンの生成と消滅を繰り返すことで、オゾン層は紫外線から生命を守るバリア層として機能しているのです。

オゾンは主に低緯度の赤道上で作られ、大気の流れ(ブリュワー・ハドソン循環)によって輸送され、成層圏全体に広がります。

オゾンの総量の緯度分布は、平均的にみると低緯度地域で少なく、高緯度地域で多くなっています。

またオゾン量は季節変化しており、北半球では3~4月の春、南半球でも10月の春に、それぞれ北極・南極で極大となります。低緯度の成層圏で生成されたオゾンが大気循環によって高緯度に運ばれ、これが冬の間続くことで高緯度にオゾンが蓄積されると考えられています。

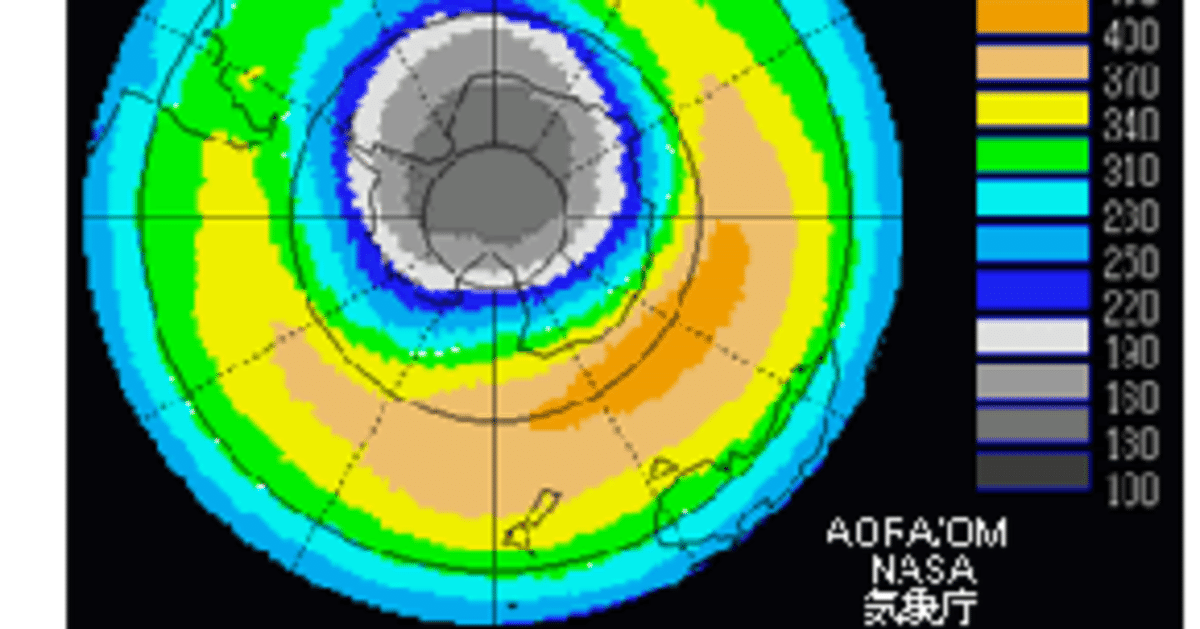

成層圏のオゾンが破壊されていることは、1970~80年代に南極上空において春にオゾンの少ない領域が確認されたことで明らかになりました。円形をしたオゾンの少ない領域が、ぽっかり穴の開いたように見えることから、オゾンホールと名付けられました。

気づいたこと

オゾン層を破壊する物質はフロンといって、自然界には存在しない、人工的に作り出された物質です。フロンは科学的に非常に安定した気体であるため、ほとんど壊れまいまま成層圏に届き、そこで紫外線によって分解されます。その時フロンが分解して放出される塩素が、オゾンを破壊してしまうのです。

表題の画像は、環境省のHPからとってきたオゾンホールの画像です。灰色になっているのがオゾンの少ない領域。南極を覆うほど、ぽっかり穴が開いています。

日焼け止めは夏だけといわず、年中塗っていないとお肌にも悪いですね、、

ありがとうございました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?