炭素を土中に戻す〜自給自足カレッジの座学第五講〜自給自足カレッジ105

昨今、気候変動問題に関して大気中の二酸化炭素の増加についての議論が喧しいですが、地球上の炭素の量の分布については、大気中に7500億トンあると考えられていますが、それに対して、土壌の中にはその倍の1兆5000億トンが貯蔵されているとされています。

しかし、有史以前には土壌の中には2兆トンの炭素が固定されていたと考えられており、人間の数千年の活動、特に森林伐採と農業によって5000億トンの炭素が土中から失われたと言われています。

森林面積も25%が既に失われており、文明の発達と共に森に固定化されていた炭素が放出され、産業革命以降の石油化学工業の発達も、その動きを助長しています。

自給自足カレッジのメイン講師の村上眞平さんは、カレッジの第五回目の座学では、この問題を取り上げて、その解決策の一つとしての新しい農業の形を提示しています。

今回、午前中3時間弱の講義の中で、1時間弱は上記のNHKアーカイブの「Carbon Farming」というビデオを見て、そこで取り上げられているアメリカ及び日本で広がっている炭素固定化に繋がる新しい二つの農法と、2015年のパリ協定及び炭を利用した土壌への炭素貯蔵についての解説がありました。

まず、そこで取り上げられているアメリカの農法は、

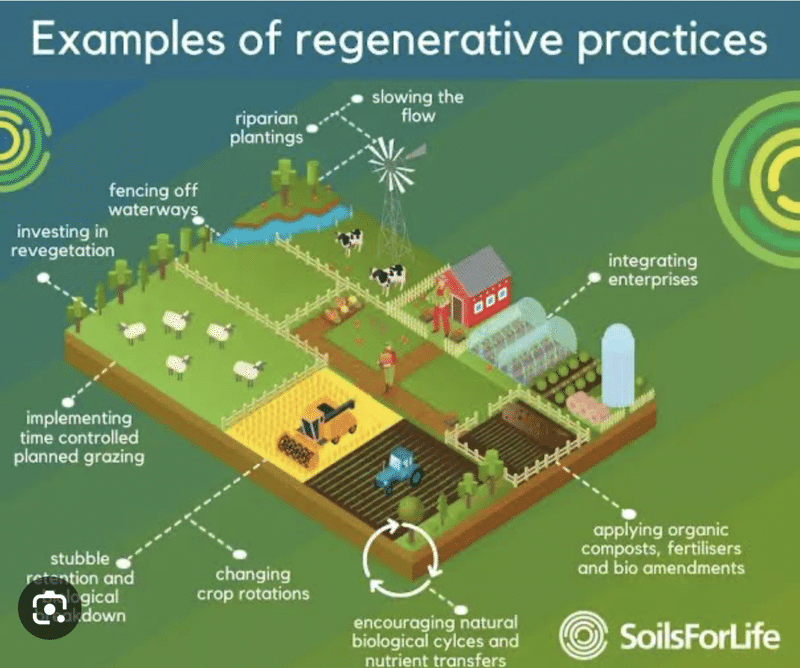

Regenerative Farming(再生農業)

と呼ばれています。

この番組では、まずアメリカのノーズダコタ州で5000エーカー(2025ha=2km x 10km)の農場を経営するGave Brown氏の農場が登場します。

ブラウン氏は、土を再生させる事が大事だとし、その為には以下の6つの基本原理が重要だと述べています。

1.土をかき乱さない

生き物の家を壊さない。

耕さない。

農薬、化学肥料を使わない。

2.土を覆う

土を裸にして、雨や風にさらさない。

草や穀物で常に覆う。

土壌流亡を防ぐ。

3.多様性を高める

12種類の種を蒔く。

生物多様性を維持する。

4.土の中に生きた根を保つ

土中に根を残す。

掘り起こさない。

5.動物を組み込む

主に牛を飼って、草を食べさせて腐植を作らせる。

6.コンテクスト(周りの環境とのつながり)

周りの生態系を維持する。

映像を見ていても、ブラウン氏が具体的に何をどうしているのかが判然としないのですが、ビデオ視聴後に眞平さんの詳しい解説があり、その農法が大凡どういうものかが分かりました。

まず、化学肥料を使う代わりに緑肥を使います。

ビデオの中ではただ単に12種類の種を撒くとしか説明されていませんでしたが、この12種類の種は牛に食べさせる草や畑の為の緑肥になります。

12種類の植物がある程度育ったところで、そこに牛を放し飼いにして、草を食べさせて糞をさせ、牛の足で草をたおします。

こうする事で、12種類の草による光合成によって作られた炭水化物が作られて、それが地中に植物の形や牛の糞として土中に固定化されます。

これが土中の微生物によって一部分解されて、それが肥料の役割を果たします。

その後に土を耕さずに、切れ込みを入れながらとうもろこしや大豆の種を撒いていきます。

結果として、とうもろこしや大豆といった穀物が育ち、牛も飼うことが出来ます。

区画を区切って、上記のプロセスを順番に回して行いきます。

ブラウン氏の説明では、この農法によって土が蘇ったと言います。

土を分析すると、これまでの化学肥料や農薬を使った一般的な農法によって荒廃した土では土の炭素含有量が2%だったのが、10年で5〜6%まで回復したとの事です。

元々は、12%あったとの説明もありました。

また、従来の農法では、借金して様々な機械を買い、化学肥料や農薬を買い、土を疲弊させながら、単位面積当たりの収量を減らしながら、身を削られるような思いで農業をやっていたのが、このRegeneratibe Farmingに移行してからは、農薬や化学肥料も買う必要がなく、機械の種類も減らせ、穀物だけでなく牛からも収入が得られ、環境も良くなる。

今では、全米からブラウン氏の農法を学びたいという人が引きも切らないとの事です。

第5回の座学では、あと日本で広がっている炭素固定化に繋がる新しい農法と、2015年のパリ協定及び炭を利用した土壌への炭素貯蔵の3点についても解説されているので、この3つについては明日以降書いてみたいと思います。

自給自足カレッジでは、無肥料無農薬でお米や野菜を作る事が学べ、炭素の土中への固定化等についてもそのやり方を教えています。

一度、是非無料体験に来られませんか❓

6月以降でも、第一第三週の週末(土曜日曜)に開催されています。

次回以降では、

6月・・・ 17日(土)・18日(日)

7月・・・ 1日(土)・2日(日)・15日(土)・16日(日)

8月・・・ 5日(土)・6日(日)・19日(土)・20日(日)

今まで経験した事のない新たな経験や発見があるものと思います。

下記は、自給自足カレッジの紹介ビデオです。

見ていると気持ちが何となく穏やかになる気がします。

YouTube動画(3分)

https://www.youtube.com/watch?v=N66HzZV7Td0

体験会等について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

https://self-sufficient-life.jp

自給自足カレッジ

小柴正浩

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?