OP戦首位打者:髙部瑛斗に迫る

いよいよ本日プロ野球が開幕するようです。自分もそろそろモチベーションを上げていかないといけません。故障者・行方不明者多き千葉ロッテにおいて、このOP戦で輝きを放ったのが首位打者:高部瑛斗でしょう。

過去のツイートを遡ると彼について厳しめの言葉をかけたなと思います。今回は彼について思うところを述べて参ります。昨晩から走り書きを始めたので内容は物足りないと思います。その場合は申し訳ございません。

☆成績の振り返り

まずは昨シーズンと今年のOP戦の成績を振り返りたいと思います。

◯21年成績

打率.145(55-8)

二塁打1本 本塁打1本

出塁率.242 長打率.218 OPS.460

BB/K0.37 ISOP 0.073

O-Swing率24.4% Z-Swing率70.8%

◯22年OP戦成績

打率.393(56-22)

二塁打2本 三塁打2本

出塁率.435 長打率.500 OPS.935

BB/K 2.5 ISOP 0.107

O-Swing率25.9% Z-Swing率84.3%

4割近い打率で2位以下を圧倒する形で首位打者に輝きました(三振がたったの2つのため、BB/Kが驚異的な数値になっております)。ちなみに一概に比較出来ませんが、ほぼ同じ打数だった昨季の成績と比べるとその差は一目瞭然です。自信のあるコンタクト、持ち前の積極性、本人の調子の良さがかけ合わさった結果でしょうか、ゾーン内に来た球はどんどんスイングを仕掛けていたのが今OP戦の特徴かもしれません。打率の割にOPSが少し伸びていない?という程度でしょうか。

◯20年成績

打率.344(192-66) 1本16打点14盗塁

出塁率.367 長打率.422 OPS.789

ISOP0.78 BB/K 0.21

◯21年2軍成績

打率.327(205-67) 4本24打点28盗塁

出塁率.401 長打率.449 OPS.850

ISOP1.22 BB/K0.65

もう少し。2軍の成績も見ていきたいと思います。この2年間いずれもハイアベレージを記録しています。内容も出塁率、長打率ともに数値を伸ばし、突き抜けるところまできており、2軍レベルの投手陣に対しては難なく攻略といったところでしょうか。個人的に1軍ブレイク基準となるISOP0.100以上、BB/K0.60以上も突破している点からも、数字上は今季のブレイク候補として呼ぶにふさわしい値を残しているとみていいでしょうか。

早いカウントでの勝負が多いながらBB/Kも0.65と飛躍的に伸ばしてきており、上のレベルでのアプローチを磨く水準にも達しつつあります。

しかし自分としては彼が1軍で活躍する姿があまりイメージ出来ないというのが正直な思いです(でした)。逆方向に安打を重ね、変則投手相手にすくって引っ張るイメージが強くヒットゾーン・パターンが狭い、中々打球が上がらない、一線級の投手になってくると太刀打ちが難しいのではないかと考えているからです。その考えはあっているのか、否か。次の項目で確かめようと思います。

☆打球傾向

今年のOP戦での安打の内訳、打球傾向を見てみようと思います。下記のサイトを参照にお話を進めて行こうかと思います。

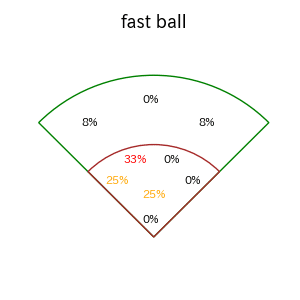

図1: 髙部瑛斗 2022年OP戦打球傾向(ファストボール編)

図2: 髙部瑛斗 2022年OP戦打球傾向(ブレーキングボール編)

上の図1.2は今年のOP戦における打球傾向です。持ち味である逆方向への打球が目立ちます。元より得意としていたブレーキングボール系は確実に外野に落とせる、そして引っ張る力も増えてきたと思いますが、ファストボール(主に速い真っ直ぐ)に対してはまだ引っ張り切れていないといった印象でしょうか。それでも昨季のストレート打率.094(参照:データで楽しく見るプロ野球より)だったため、レフト方向に確実に流す力をつけたのは1つ進歩かもしれません。

前述のように自分が髙部に抱いていたイメージとしては近かったため「なるほど、もう少しインパクトが欲しいな」という感想ですが、昨季からの足跡をより具体化するべく今年のOP戦とほぼ同じ打数に立った昨季とも比較してみようと思います(ちなみに母体数が少ないのであくまで参考にすぎませんが)。

図3. 髙部瑛斗 2021年打球傾向(ファストボール編)

図4: 髙部瑛斗 2021年打球傾向(ブレーキングボール編)

こちらが昨季の打球傾向。外野に飛んだファストボールに対する打球傾向は引っ張り、逆方向ともに8%、ブレーキングボールに対してはともに12%という数値が残っているようです。1つ個人的に考えた傾向として、

昨季は変化球が二塁範囲に打球が集まっていたが、今年のOP戦ではコンタクトして逆方向に放てるようになった。真っ直ぐ対応はまだ向上の必要性があるが、昨季はほとんどの打球が三遊間どまりだったが、今季はレフト方向に27%まで運べるようになった。引っ張りの打球が二塁に集まり始めているところまできた。

このように捉えると少しずつ進歩は遂げているのかもしれません(しかし実は安打だけに特化すると昨季は引っ張る打球が多かったため、この点は私としては意外な結果でありました。ただし速い球に対してはまだ改善の余地あり)。

ただし打撃の基本である真っ直ぐを引っ張る、昨季からの真価を、という意味で、ここを確認しておきたかったというのは本音です。

これは今後2番を打っていくなど、戦略の幅を広げる上で重要な点です。特にランナー1塁の場面でエンドランをかけるときに。またシーズン本番になったら、投手の球の質は一気に上がるのでOP戦で得た感触にズレが生じることもあるでしょうし、修正能力も必要です。その辺り、コンタクト・カットしていく中で取り戻せられるか、がカギになるはず。

☆安打を振り返る

上記が今年のOP戦における髙部のバッティング集になりますが、この動画においても直球系に対する逆方向への打球が目立ちます(このOP戦の安打の内訳は左翼8 中堅5 右翼3 遊撃2 三塁2 投手2となります)。

1:10,2:18当たりの逆方向とかは打球に強さが増してきたかな。特に前者の安打はカットでファウル狙いという球にも見えますが、それをフェアゾーンへ運べるのは彼の強みとなるでしょうか。追い込まれてから、フルカウントからの安打も目立ちます。低~中弾道で、あまり角度をつけるタイプではないといったところでしょうか。

☆コンタクト率の高さ・アプローチ

この分野は彼の長所です。入団当初はもとい大学時代から長けていましたが、OP戦においても、これは光りました。空振りはたったの8球、なかでも変化球の空振りはたったの2球。振れば当たるバットコントロールは健在で、真っ直ぐに関しても3月11日以降では空振り1と、そのコンタクト率は90%(手動計算なので誤差はあると思います)を記録しているようです。

昨季までは初球であっさり凡退、簡単に2ストライクと追い込まれてから落ちる球に手を出して終了なんて打席も目立ちましたが、このOP戦では持ち味の積極性を維持しつつ、厳しい球を見切り、カットしつつ深いカウントに持ち込んでから仕留めにかかるシーンも増えました。

その象徴が3月18日の巨人戦の7回。4球目までに一度もバットを出さず並行カウントになりながらも、ファウルで粘ってフルカウントに持ち込んでからヒットにしたり。21日の中日戦では厳しい箇所を見送って、高橋宏斗の150キロをバッティングカウントから2塁打を記録するなど不利な展開になっても、自分の有利カウントに持ち込めるようになってきた印象です。

ロッテ・髙部瑛斗

— aozora (@aozora__nico2) March 22, 2022

オープン戦ストライクカウント別打率

0S .381 (21 - 8)

1S .400 (15 - 6)

2S .400 (20 - 8)

変化球を空振りしない髙部選手

その結果どんなカウントからでも安打を量産

その成果が上記の成績にも繋がっていることでしょう。特に追い込まれてからも勝負球の変化球に空振りをしないというのは、相手投手としても厄介でしょう。山本由伸のフォークにあっけなく三振していたのが遠い過去のようです。ただしコンタクトに長けているがゆえに変な球に手が出て、手詰まりの凡退(特に内野ゴロ)が多くなってくることは今後もありうるでしょう。そこを足でカバーしてセーフにするシーンは容易に想像できます。

☆構え・タイミング

今年の髙部を見て変わったと思うのが、この部分です。上の図は昨季と今年のフォームの変化です。昨季までと比べると最初の構えの段階でスタンスを広げて待つようになり、両腕がベースに覆い被さらないように内角球にも対応出来るような工夫もしていました。少しでもバットと球が触れる空間を確保していく意図はあるのではないかと思われます。

また、こちらはその後の動作における作りです。昨季までと比べると今季は肩の入れ、捻りが強めになっていることが分かるかと思います。この意図としては課題であった引っ張りのハードヒットを増やしたい狙いがあったかと個人的には推察しております。

実際、前述の動画にもあったように逆方向の打球の力強さは以前より増していて、現段階ではひとまずフォーム改善が奏功していますが、課題克服にまでは至っていないというのが現状かなと。まだ向上の余地はあります。少し左肘が突っ張っていることが、さらに速い球が来た時の反応に遅れないかが心配でしょうか。

体の近くに来た球を回って打ちに行く、荻野とかがやっているこうした安打も打てるようになれば、また嫌らしいリードオフマンとして君臨していくことでしょう。

また先述の動画を見ると分かるかもしれませんが、今年の髙部はタイミングの取り方が早くなっているように思えます。投手が踏込足を上げた時には、すでに2枚目の写真に入れています。自分の間の取り方を把握している、好調な要因はここにもあると思います。

☆課題点 期待点 今後に向けて

2軍のスタッツを見てみるとブレイク候補に挙がってくることにはなるので、今年のOP戦において、この成績を残せたというのは偶然ではないと思います。また元来より得意としていたコンタクト力も磨きがかかっていて、少しずつ外野に運ぶ打球も増えており、自分が思っているよりステップアップ出来ている点も発見できました。単調なアプローチ面も、自分で粘って深いカウント勝負に持ち込めるようになった機会も目立っています。現段階ではフォーム改善も奏功しているとは思います。

しかし自分が以前から抱いていた懸念材料に解決の糸口が見えないことも事実であります。まず挙げられるのは速球対応。まずは外角に弾き返すものを増やしていますが、今度はそれに対して引っ張っていけるのか。球速が150キロ超えてきたときに差し込まれないか。

単に強い打球が欲しい!それだけではなく、元々足を活かしたバントヒットだって出来るため、強く引っ張る打球を意識させて内野手を下げさせ、セーフティの成功率を上げる、なんて効果も期待できるという意味合いも込めています。多様な出塁パターンの構築が相手を悩ませることでしょう。

そして一番重要視しているのが、考えて野球が出来るのか(野球脳)という点です。この分野は無視できません。個人的に髙部の信用度が上がっていかないのは、ここだと思っているからです。正直、昨年までは何を狙っているのか、打席内でどうしたいのかが伝わらなかったのが本音です。来た球を本能で弾き返していくというように見えていたというか。

また根本的に打球が上がらないタイプなので、彼の場合、パワーで長打を稼ぐというよりは脚力でマス(長打)を稼いでいくのがベタかなと思います。だから頭を使うことが重要なのです。

それは打撃においてだけではございません。自分の脚力を過信するのではなく、相手の外野手の守備力、ポジション、打球への入り、肩力、それらを加味した走塁判断が求められるはずです。そういう意味ではリーグ最多三塁打の座に輝く可能性の高い打者かもしれません。かつての西岡剛のように。

この手のタイプは昨季6月まで在籍していた加藤翔平(現・中日)に近いです。良い部分も悪い部分も彼と類似しているはずです。自分の身体能力だけに頼ったプレーだけは避けていきたい。これは打撃だけでは限らず、守備も同じことが言えます。特にOP戦でセンターを守っていた際、センターはレフト・ライトに対する指示出しや打球判断、この姿勢で捕球したら、どうやって二進三進を防げるのか、どこにカットしに行くべきか。この打者の打球の特徴はetc...。

OP戦でセンターを守っていた際、怪しい守備も散見されたようで不安要素も募ります。細身の体格のため、体力面でも1年間の稼働力、スタミナ等が不安視されるでしょう。

少し厳しい言葉も投げかけてしまったものの、それでもキャンプから必死でアピールし、自力で2022年の開幕スタメンを勝ち取ったのは事実。大卒3年目。そろそろ爪痕を残したい。まずは自分の得意パターンで点火役を担い、荻野不在の穴を埋めにかかりたい。

3月25日。杜の都・仙台での1回表。則本昂大の真っ直ぐを逆方向に弾き返す姿は、もうイメージ出来ている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?