Three Sisters

2020.01.04

チェホフ作「三人姉妹」を基にしたイヌア・エラムスによる新作

ナディア・ホール 演出

ナショナルシアター、リテルトン劇場 (Fuelとの共同プロダクション)

ここ数年のナショナルシアターの観劇料の高騰ぶりはめまいがするほどで、どうしても購入を迷ってしまうことが多くなったが、地下鉄で見かけた美しいポスターのオレンジ色を背景に黒人女性3人が寄り添う様子と、帝政ロシア末期の知識階級の憂鬱と緩やかな没落を描いたチェホフの「三人姉妹」のタイトルの組み合わせに、ぐいと心を惹かれた。

値引きサイトにもチケットがかなり出ていたので、あまり売れてないのか、劇評はどこも良いのにとの心配とは裏腹に、蓋を開けてみるとストールは満席(バルコニー席は確かめず)、そして他のアフリカを扱った作品らと同じく、観客席には比較的多くのアフリカ系の人々の姿がある。これは楽しい観劇になるぞと思いながら席についた。

物語の背景になるのは、1967年にナイジェリアで勃発した内戦、ビアフラ戦争。イボ族の知識階級に属する三人姉妹は、政情不安なラゴスを引き払いのちにビアフラとして独立するナイジェリア東部の田舎へと移ったが、直後に一家の中心であった父を失う。物語の構造はチェホフにかなり忠実で、革命前夜のロシアの物語がこうも見事に20世紀半ばのポストコロニアルなアフリカに移行させられるものかと、チェホフ作品に内在する普遍性と、エラムスの知性と手腕に感嘆した。

同時にエラムスは、コロニアリズムへの厳しい批判(一家を翻弄するナイジェリア内戦の背景にあるのは旧宗主国イギリスによるdivide and rule 分割統治の遺産なのだとの明確な主張)やマスキュリニティへの鋭い問いかけと、チェホフの土台の上にどんどん主題を積み重ねていく。そういった主題の現代性が観客との間に築く知的かつエモーショナルな強い関係性の証が、満場のスタンディングオベーションであったと思う。そのほかにも、女性の視点から見た戦争、部族間の蔑視と対立、国家と国民、ネイションビルディングなど、多様なテーマを課された作品だが、その中心には三人の姉妹の生き生きとした存在と強い愛情と絆があって、物語を散逸させることなくぐいぐいと押し進める。

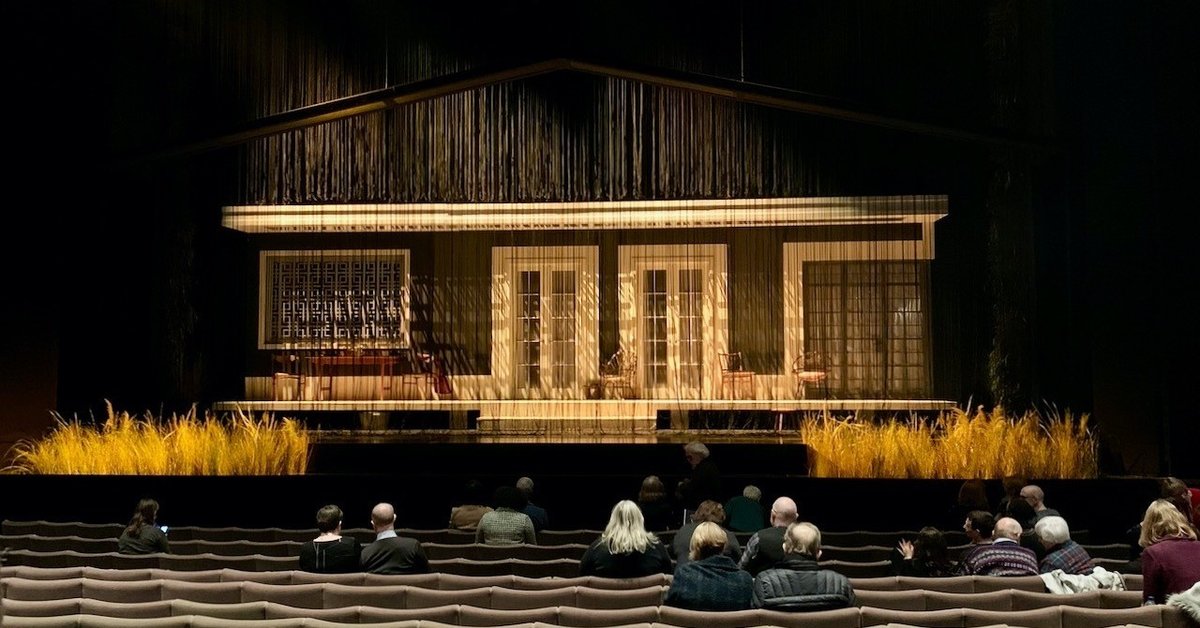

セットも照明も演技も演出も一部の隙もなく上質で、さすがナショナルだなとも感心した。やはりこのレベルを保つには、観劇料の高騰もある程度仕方ないのかもしれない。

それにしても、アフリカ系の観客の多い芝居の観劇は独特の楽しさがある。同じくイヌア・エラムス作品のBarber Shop Chroniclesやブッカー賞候補となったチゴジー・オビオマのThe Fishermenの戯曲化作品、RSCの舞台を架空のアフリカの国へ移してのハムレットなどを観に行った時にも思ったけれど、舞台上で展開する物語と観客の心理的な距離がとても近いように思う。反応が良い。大いに笑って、息をのんで、拍手喝采して、なんてgenerousな観客たちだろうと感心する。彼らが心ゆくまで楽しんでいる様子が、空気が、私の楽しみをも膨らませてくれる気がする、

(ここからちょっとネタバレ的)

>>>>>

観劇後数日して、ラジオでイヌア・エラムスのインタビューを聴いた。「三人姉妹」の翻案はcommission/依頼であったと知る。彼の出自はイボでもヨルバでもなくハウサであることも。そして、彼によると三人姉妹の兄弟のディンバの妻のアボセデ(イボの一家に嫁いだヨルバ/余所者)は「ナイジェリアの精神/spirit」なのだという。歴史や分断に囚われず、乗り越えて、状況を最大限に利用してプラグマティックに逞しく、力強く進んでいく姿が、ナイジェリアを象徴するのだと。これは意外だった。姉妹の悲劇とノスタルジアの美しさに引かれて、アボセデの強さを評価できていなかった。そう考えれば、なぜアボセデが/アボセデ役が、随所で女神か精霊のような姿で土地の言葉で歌いながら舞台を横切って行ったのか納得がいく。やはり「みた」「楽しかった」で自己完結してしまっては地平は広がらないな、理解は深まらないなと自戒。

そして、このアボセデをどう評価するかというところに、コロニアルな視点が関わっているのではないかとも思い、やや恥入りもする。そういえば、アボセデのような存在といえば、成瀬巳喜男の「晩菊」(大好きな作品だ)で杉村春子の演じたきんがいるではないか。