花茣蓙

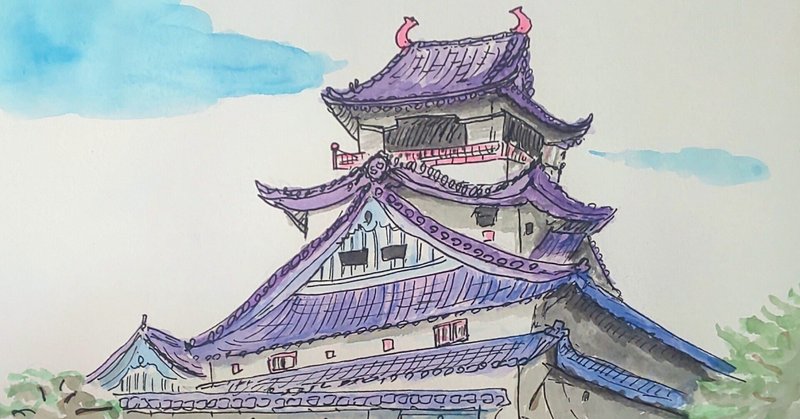

今日の絵は少し真面目ですね。斜に構えた、我が県の自慢のお城です。別に偉そうにしているという訳ではなく、単に、わたしの腕のせいで、傾いているんです。

ピンクの鯱がシンボルマークです。なんて、嘘です。

久しぶりの日曜日のお休み。みんなと一緒はなんとなく嬉しいもんです。

日曜日にしかフレンチトーストを作らない、行きつけの喫茶店へ行くとしますか。

今年も見納めです(*´-`)

花茣蓙でねむる子踏んで蟻がゆく

(はなござで ねむるこふんで ありがゆく)

季語は「花茣蓙」です。掃除が面倒なので、今では使わなくなった茣蓙ですが、わたしの感覚では、昭和の茶の間には花茣蓙が敷いてあった気がします。

藺草(いぐさ)で編まれた茣蓙は、素肌に心地よくて、子どもの頃はよく昼寝をしました。

築山に面した表の間での昼寝が最高に気持ちよくて、吹き抜ける風になぶられて寝たものです。今と違って風が健全な爽やかさだった気がします。

食べ散らかしたおやつのカスに集まった蟻、断りもなく、わたしの腹の上に軌跡を残していきました。

「この、無礼者!」と言いたいですが、蟻も我が道を行くんですね。

桜色一色で塗ってみました

祖母の背に艾草を盛るは孫の任

(そぼのせに もぐさをもるは まごのにん)

季語は「艾草」です。今のお灸は跡にもならないし、煙も少ないですし、何よりおしゃれです。

でも、以前はよもぎから作った艾草が主流でした。祖母はいつも艾草をしていて、彼女の肘は黒く、固くなっていました。

艾草の準備をして、背中とかに乗せて、火をつけるのは孫の役目でした。おもしろがっててんこ盛りにして、背中からもうもうと白い煙が上がるのを見るのが楽しかったですね。

ただ、黒く、固くなったところからずれると神経があるのか、「おーの、痛い!」と叫びました。

祖母が大袈裟に騒ぐのを見るのが楽しくて、倒れそうで倒れない艾草のタワーを立てて、ドキドキしながらマッチで火をつけました。

風が吹いたら、、きゃー

ところで、ここで俳句の先輩から祖母とあるので孫はいらないだろう、と突っ込みです。

てんこ盛り祖母の背中の艾草かな

(先輩)

祖母の背に艾草を高く高く盛り

(わたし)

していたわたし。何度、お城に登ったか。

「高知城のコンセプトは?」

なんて、そんなの知らんちや(^^;)ゞ