クレイグ・キンブレル 復活した守護神

クローザーが登板する瞬間は、野球の醍醐味のひとつだ。

最終回、何が何でも相手に点を与えさせたくないベンチが、絶対の信頼を寄せる存在。

その名を聞いただけで、ファンは勝利を確信し、相手ファンからは絶望のため息が漏れる。

1イニング限定でマウンドに現れ、圧倒的な支配力でゲームを制圧する。

そんなプレイヤーを、人は「守護神」と呼ぶ。

僕の世代で「MLBの守護神」と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、やはり2013年のレッドソックス・上原浩治の活躍だ。

だが、同時期にもう一人、ひときわ目を引いたクローザーがいた。

その男は、投球前に猛禽類が羽を広げるかのような独特のポーズをとる。

183㎝という決して大きくない体格から放たれる直球は、巨大な鉛の弾丸のごとくゾーンぎりぎりを撃ち抜く。

その男の名は、クレイグ・キンブレル。

間違いなく、2010年代最高のクローザーのひとりだ。

クレイグ・キンブレルについて

シカゴ・カブスのクレイグ・キンブレルが、今シーズンに入り好調を維持している。

2021年6月26日現在、31試合に登板し20セーブ,30.1イニングで防御率0.52,WHIP0.659と抜群の安定感を誇り、カブスの強力なリリーフ陣の一角を担う。

継投でのノーヒットノーランを達成した6月25日の対ドジャース戦ではクローザーとして無安打で試合を締め、チーム初の大仕事のトリを危なげなく遂行してみせた。

キンブレルは2008年にドラフト3巡(全体96位)でアトランタ・ブレーブスに入団、2010年にメジャーデビューを果たした。

常時150㎞後半を記録するフォーシームと鋭く大きく曲がるカーブを武器に翌2011年にはチームの守護神に定着。79試合に登板しリーグ最多の46セーブを挙げ、その年のナショナル・リーグ新人王を獲得した。以降、4年連続でリーグ最多セーブを記録するなど、MLBを代表するクローザーへ成長した。

2015年にはサンディエゴ・パドレス、2016年にはボストン・レッドソックスへ移籍し、レッドソックスでは2018年にワールドチャンピオンにも輝いた。

キンブレル自身も2018年5月5日のレンジャース戦で「史上最年少での通算300セーブ」(29歳11か月)を達成し、同世代を代表する守護神としてその名声を確固たるものにした。

2018年シーズン後半から、それまで安定していたパフォーマンスが低下。同年のポストシーズンでは11イニングで防御率5.91と、大きく調子を落とす。

2019年にはFAでシカゴ・カブスに移籍するも、そこでも不調は続く。

2019年・2020年の2シーズンの合計成績は、41登板で防御率6.00,WHIP1.528,K/BB(三振を四死球で割った数値)2.42と、それまでの成績からは考えられない低調ぶりを見せた。

この低空飛行はファンにとっても極めてショッキングなもので「加齢による衰えだ」とか「選手としてはもう終わりかも」という声も少なくなかった。

キンブレル復活の要因 成績データから

それゆえに、今シーズンの復活はファンとしては感銘深いものがある。

ここからは、昨シーズンまでの長期的な不調を踏まえて、今シーズンのキンブレル復活の要因を分析していく。

(参照:Baseball Reference)

上の表は、2015年以降のキンブレルの年度別成績である。

こちらを見ると、被打率などの対打者に関する指標が大幅に改善、K/BBも5.2と、近年で最も調子のよかった2017年には劣るものの、きわめて優秀な数値を示している。

今年度の数値はあくまでシーズン途中の結果であり、かつ2021年のBABIPは.184と例年と比較しても特に低い数値である。そのため、シーズン終了時には成績はもう少し下降している可能性は否めない。

それでも、現時点ではいずれの指標も全盛期並みのパフォーマンスを維持していることから、今シーズンのキンブレルの活躍は「復活」と断じて構わないだろう。

では、キンブレルが復活を果たした背景には、一体どのような変化があったのだろう?

キンブレル復活の要因 投球データから①

近年のキンブレルの不調については、下の記事で詳細な分析がなされている。

当該記事では、不調の原因として「相対的な球速の低下」を挙げている。

フォーシームの球速の傑出度が下がったことで、以前のように力で押し切る投球が難しくなった。結果、ゾーン内での勝負を避けたことで与四球率が上昇、球威が相対的に減衰したことで打ち込まれる場面が増えた。

以上が、2018年後半から2020年にかけてキンブレルが大きく成績を落とした要因であると述べている。

上の仮説を踏まえて、今シーズンの投球データを参照していこう。

(以下、グラフはbaseballsavantを参照)

上のグラフは、キンブレルのフォーシーム平均球速の年度別推移だ。

2021年の平均球速は97マイル(約156㎞/h)と、大きく調子を落とした2019・2020シーズンと比較するといくらか改善がみられる。しかし、全盛期(2012~2017)と比較すると、衰えは否めない。

一方で、球速の低下は必ずしもパフォーマンスの低下を意味しない。

以下のデータを参照していただきたい。

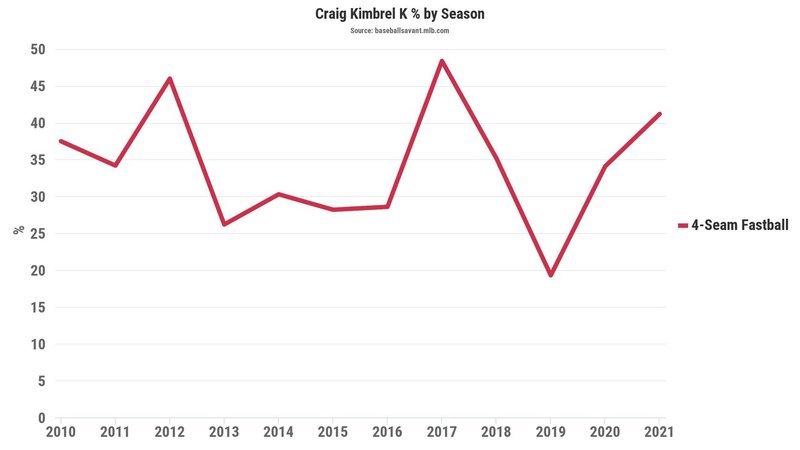

上のグラフは、フォーシームを投げた際に、その球で三振を奪える確率を示したものである。

今シーズンの数値は40%を超え、自身のキャリアハイである2012年と2017年シーズンに匹敵する数字をここまで残している。

空振りを取る確率自体には、劇的な変化が見られないにもかかわらずだ。

このことから、今シーズンのキンブレルの復活には球威の復活もある程度は影響するものの、それ以上に配球やピッチングの組み立てに何らかの変化があった可能性が高い、と考えられる。

以上を踏まえて、さらに分析を進めていこう。

キンブレル復活の要因 投球データから②

下のグラフは、キンブレルの球種別の投球比率を年度別に示したものだ。

キンブレルの球種は、基本フォーシームとカーブのみ。

グラフからは、年を追うごとにフォーシームの割合が減り、カーブの割合が増えていることがわかる。

今シーズンは特にこの傾向が顕著で、キャリアで初めてフォーシームの投球比率が60%を下回った。

さらに特筆すべき変化は、ピッチャー有利の(ボールカウントよりストライクカウントの方が多い)場面における投球比率である。

2021年シーズンはキンブレルのキャリアで初めて、投手有利の場面でカーブを投じる比率がフォーシームを上回っている。

このことから、キンブレル復調のポイントはカーブにある可能性が高い。

キンブレルはキャリアの初期から、決め球としてカーブを用いている。

実際いずれのシーズンにおいても、彼のカーブでの奪三振率はフォーシームでのそれを上回っている。

しかし今シーズンのキンブレルのカーブは、明らかにそれまでとは異質だ。

今シーズンのキンブレルのカーブでの被打率は.047。現時点で、キャリア断トツの数値を記録している。

カーブを投げれば、ほとんど打たれない。この数字は「魔球」といっても差し支えないレベルにある。

では、この被打率の低さは何に起因するのだろうか?

結論から言うと、それは「チェイスレートの高さ」「制球面の改善」の2つにあると僕は考える。

チェイスレートとは、「見送ればボールになった球を、バッターがスイングした割合」のことを指す。

投手にとってのチェイスレートは、「その投手がどれだけ相手にボール球を振らせられるか」を示す指標となる。

チェイスレートが高い投手ほど、高めの釣り玉で空振りを誘ったり、ストライクからボールに抜ける変化球で空振りをとる能力が高いことを示す。

2021年シーズンのキンブレルのカーブによるチェイスレートは41.9と、新人王を獲得した2011年シーズン以来の高水準を記録している。

カーブのチェイスレートが高いということは、それだけストライクゾーンからボールに「逃げる」投球ができていることを表す。

結果、バッターはボールを芯で捉えるのが難しくなり、空振りや打ちそこないの比率が増える。

事実、今シーズンのキンブレルのカーブにおけるHard Hit %(95マイル以上の打球を打たれる確率)は10.5%と、キャリアハイの数値を叩き出している。

以上のデータから推測できるのは、カーブの制球の改善である。

甘いコースへ抜けることが減り、空振りを誘うような絶妙なコースへと高い精度で投げられるようになったことから、カーブの被打率が大きく改善、安定感を取り戻したピッチングが出来ているのではないか。

その証拠に、今シーズンに入って与四球率も大幅な改善を見せている。

1つ目のグラフは全球種の、2つ目は直球(フォーシーム)と緩球(カーブ)別の与四球率を示したものである。

今シーズンのキンブレルの与四球率は8.9%と、調子を崩した2018年以降では最も良い数値を記録している。特にカーブに関しては2.3%と、全盛期並みの水準を取り戻している。

まとめ ~スタイルを変えることの難しさ~

以上の分析結果から、今シーズンのキンブレル復活の要因は

①カーブの比率を増やしたことによる配球の変化

②チェイスレートの上昇を含めた、制球力の改善

の2点が大きいと考えられる。

特にカーブの制球が良くなったことによって、投球の幅が大きく拡がった。

カウントをとる球としても、三振狙いの決め球としても使える。

さらにカーブの割合が増えたことによって、直球の伸びをより効果的に見せられるようになった。空振り率自体は大きく変化していないにもかかわらずフォーシームの奪三振率が大きく改善しているのは、こうした配球面での工夫が大きいのではないか。

追い込まれた場面で、抜群のノビを誇るストレートと切れ味鋭いカーブが、同じコースにほぼ半々の確率で投げられる。

打者からすれば、非常に手ごわい相手だろう。

2010年代最強のクローザーの一角クレイグ・キンブレルは、それまでの剛速球で押し切るスタイルから、緩急を織り交ぜ2つの球種を相互に引き立たせるスタイルへとマイナーチェンジを施したことによって、見事な復活を果たしたのである。

人は、自らの成功体験に固執する傾向がある。

特に、若いうちから大きな成功を収めた人物は、ことさらその成功体験にこだわり、年を取ってから致命的な破滅を招くケースも少なくない。

特にスポーツ選手の場合、身体的な衰えもあって若い時のプレースタイルをベテランになっても保ち続けるのは極めて難しい。

過去の成功にすがり自らを更新しないのは、アスリートにとって命取りだ。

あくまで推測でしかないが、キンブレルもまた、若い時の投球をいつまでも続けられないことは実感していたのではないか。

蓄積されたダメージ、身体の衰えをどこかで感じながらも、持てるものを最大限駆使して、少しでも長く最高峰の舞台に立ち続けられるよう努力する。

プロの選手として、トップに立ち続ける覚悟。

それはプライドを捨て、絶えず自らのスタイルをアップデートし続けていく覚悟でもある。

そして、勝つためになりふり構わず努力を続けていく様にこそ、われわれファンは深く心を打たれるのである。

あなたのちょっとのやさしさが、わたしの大きな力になります。 ご厚意いただけましたら、より佳い文章にて報いらせていただきます。