ラスターデータとベクターデータを理解して効率的に活用する|デジタル地図開発

GIS芸人のいりやまです。

デジタル地図開発の基礎となる、ラスターデータとベクターデータの違いについてまとめてみました。

ご参考にしてみてください。

▼いりやまの働くマップクエスト▼

ラスターデータとは?活用方法、メリット・デメリット

ラスターデータとは?

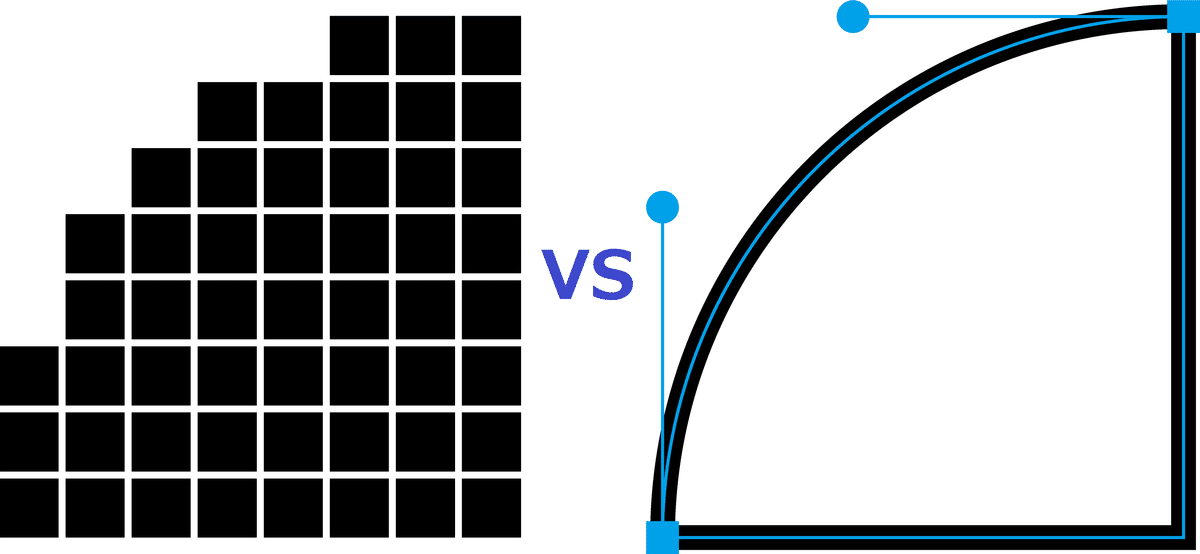

ラスターデータとは、ピクセル単位の情報を持つ地図データの形式であり、直感的に地理情報を理解することができます。

空撮画像や衛星写真に代表されるこの形式は、地理状況を直視したい時に非常に役立ちます。

例えば、森林の植生状態の確認や土地利用の監視などに使われます。

また、災害時の復旧作業でも活用され、ダム決壊や津波などの被害状況を迅速に把握するために用いられています。

それぞれのピクセルに色情報が含まれているため、ビジュアルにわかりやすいのが特長です。ただし、大量のデータを扱う必要があるため、その処理能力や保存スペースには注意が必要となります。

ラスターデータを用いた地図作成

ラスターデータを用いた地図作成は、実際の地形や建物などの形状を、画像として表現する方式です。

画像はピクセルという単位で構成され、そのピクセル一つ一つが独立した情報を持っているのです。例えば、衛星画像や空中写真はラスターデータとして利用することが多く、詳細な地形や建物の特徴を捉えるには非常に有効です。

しかしながら、ラスターデータには量が多いため、データの管理や処理に時間が掛かるという欠点があります。また、ズームインやアウトを行った際に、ピクセルの補間により情報の歪みが生じる可能性もあります。

よって、ラスターデータの利用は、詳細さを重視する場合や、本来の風景をそのまま反映したい場合に適しています。

ラスターデータの定義

地理情報システムにおけるラスターデータとは、、地表をグリッド(格子状)に分割し、それぞれのグリッドに一つの数値を割り当てているデータ形式のことを指します。

地球上の地形、気候、人口密度などの情報を記録するためによく使われます。各グリッドの値は、さまざまな種類の情報を表すことができます。例えば、地形データでは、グリッドの値がその地点の標高を示す場合があります。そのため、ラスターデータは三次元空間を模擬するのに適した形式と言えるのです。

ラスターデータの活用メリットとデメリット

ラスターデータの一つの利点はその直感性です。グリッドの中に含まれる情報は、その場所の具体的な特徴を示しているため、解釈が容易です。それに加え、計算の簡易性もメリットの一つで、局所的な特性を解析する際には、ラスターデータの使用が推奨されます。しかし、その一方でデメリットもあります。ラスターデータは、データ量が膨大になるという問題を抱えています。特に、高精度のデータを扱う場合、一つ一つのピクセルが詳細な情報を持てば持つほど、そのデータ量は増えてしまいます。これは、ストレージや処理時間の増加という課題につながります。

ベクターデータとは?活用方法、メリット・デメリット

ベクターデータとは?

ベクターデータとは、点、線、面の組み合わせで地図情報を表現する形式です。

従来の紙の地図に近い形で地図情報を持つことができるため、地理情報の分析にはこちらの形式が特に適しています。

例えば都市計画や交通政策の立案時、ベクターデータを用いて地域の人口分布や交通状況、土地利用状況などを分析することがあります。

さらに、ナビゲーションシステムでも活用されています。ドライバーが目的地までの最適な経路をパスとして容易に把握できるようにするためです。

しかしながら、地形などの微細な地理情報を表現するのは難しいため、ラスターデータと併用されることもあるのです。

ベクターデータを用いた地図作成

一方、ベクターデータを用いた地図作成は、地形や建物などの形状を、点・線・面の要素で表現する方式です。ベクターデータは基本的に数式で表現されるため、データ量は少なく、処理速度が速いというメリットがあります。

また、ベクターデータはスケールに依存せず、ズームインやアウトをしても情報が歪むことはありません。さらに、情報を属性として持つことが可能なため、色や形状、大きさなど、様々な情報を組み合わせて表示することができます。具体的には、地形図や道路地図など、情報量の多い地図を作成する際には、ベクターデータの使用が適しているでしょう。

しかし、ベクターデータにも欠点はあります。それは、複雑な形状を表現しにくい、という問題点です。建物の正確な形状や、細かな起伏を表現することが難しいのです。

そのため、本当に細かい情報を必要とする場合には、ラスターデータを用いる方が有効な場合もあります。これらの特性を理解し、使い分けることがデジタル地図作成には重要となります。

ベクターデータの定義

ベクターデータとは、コンピュータのデータ形式の一つで、グラフィックスや画像を表現するためのツールとなります。その特徴を一言で表現すると、それは「スケールフリー」です。これは、拡大や縮小をしても画像が劣化しないという特性を指します。ベクターデータは、数学的な形式で描かれるため、その拡大・縮小は、公式に従って情報が補完され、結果として同じクオリティの画像が保持されるのです。

また、ベクターデータは情報を「点」と「その点への移動」の2つから成り立っており、これらの組み合わせで線や形状を表現します。そのため、情報量が少なく、ファイルサイズも小さく保つことが可能です。

ベクターデータの利用例

ベクターデータの利点を活かすためには、どのようなシーンで活用すれば良いのでしょうか。主な使用例としては、ロゴデザイン、テクニカルイラスト、地図作成などがあります。特に、ロゴデザインには最適で、作成したロゴをTシャツからビルボードまで様々な規模で使用できます。

また、ベクターデータは、地図の作成にも非常に適しています。地図は詳細な情報を多量に含むため、そのすべてをピクセルデータで表現すると非常に大きなデータ量になりますが、ベクターデータであれば効率的に表現できます。

ベクターデータの活用メリットとデメリット

ベクターデータの明らかなメリットは、そのスケーラビリティです。ズームイン・ズームアウトしても画質が劣化しないため、多くの用途に対応することが可能です。加えて、現代のデザインツールでは、ベクターデータを直感的に操作でき、数学的知識がなくてもこのフォーマットの力を存分に発揮できます。

一方、デメリットとしては、色彩表現やリアリティのある画像表現が難しいことが挙げられます。これは、ベクターデータが点とその移動から成るため、全体の色彩分布を連続的に表現するのが難しいからです。そのため、写真などリアリティの高い画像を表現する際は、ピクセルデータと組み合わせるなどの対策が必要になります。

ラスターデータとベクターデータの比較

ここまでご紹介したように、2つのデータ形式は、データサイズ、表現力と詳細度、編集の容易さなど、幾つかの観点から異なる特性を持ちます。

この章では、改めて比較しながらみていきます。

データサイズの違い

ラスターデータとベクターデータの一つ目の主要な違いはデータサイズです。ラスターデータは、画像を構成する各ピクセルの色情報を全て記録しているため、データサイズが大きい傾向にあります。画像の解像度が高いほど、そのデータサイズも大きくなります。一方、ベクターデータは点と線を数学的な形式で表現するため、同じ図形でもラスターデータに比べてデータサイズが小さい特徴があります。解像度による影響も少ないため、拡大・縮小を行っても元のデータサイズが変わることはありません。

表現力と詳細度の違い

次に、ラスターデータとベクターデータの表現力と詳細度について見ていきましょう。ラスターデータはピクセル毎に色を指定できるため、細かな色調の変化や複雑なグラデーションを表現するのに適しています。そのため、写真や画像をリアルに再現する際にはラスターデータが適しています。それに対して、ベクターデータは、図形や位置関係を数学的に表現するため、形状や線の太さ、色などのパラメータを自由に変更することが容易です。それ故に、ベクターデータは図形の精密さや拡大・縮小時の鮮明さが要求される場合、例えば、ロゴやイラスト、図面などを扱う場合に適しています。

編集の容易さの違い

最後に、編集の容易さについて見ていきましょう。ラスターデータは、ピクセル単位で画像が構成されているため、部分的な編集や拡大・縮小を行った時、画質が劣化するデメリットがあります。一方、ベクターデータは数学的な数式により形状が定義されているため、図形の拡大・縮小や部分的な変更が簡単に行えます。また、ベクターデータであれば、パラメータや属性を変化させることで、図形を自由に変形させることも可能です。そのため、繰り返しの編集が必要な場合や、図形の精細な調整が求められるデザイン作業ではベクターデータが有用とされています。

ラスターデータとベクターデータの相互変換

データの形式と言えば、一般的にラスターデータとベクターデータの2種類が存在します。これらはまったく同じ物でも全く異なる形式でもあり、特定の要件に応じて適切な形式が選ばれます。しかし、一方の形式で作成されたデータを他方の形式に変換することも頻繁に求められます。なぜなら、それらが異なるツールや目的で使用されるからです。そこで今回は、ラスターデータからベクターデータへの変換方法と、ベクターデータからラスターデータへの変換方法について詳しく解説します。

ラスターデータからベクターデータへの変換方法

ラスターデータからベクターデータへの変換は、「トレース」または「ラスターからベクターへの変換(R2V)」と呼ばれることがあります。この過程では、ピクセルベースのラスターデータが、スケーリングや変形が可能な数学的な公式で表されるベクターデータに変換されます。これは非常に高度なプロセスで、一般的には専門のソフトウェアを用いて実行されます。

最初に、ラスターデータのエッジやラインが特定され、次にそれらがベクターのパスとして再構築されます。このプロセスは、様々な設定ができ、結果を直接的にコントロールすることが可能です。例えば、変換の精度、スムージングのレベル、ノイズの除去レベルなどにより、出力の品質やスタイルが変わります。

ただし、すべてのラスター画像がベクターによく変換できるわけではありません。ラベルやロゴなどの単純な図形やラインアートはうまく変換できますが、多くの色や複雑なテクスチャを含む画像の変換は、苦労することもあります。結果的に、完璧な変換を期待するのは難しいかもしれません。

ベクターデータからラスターデータへの変換方法

ベクターデータからラスターデータへの変換は、比較的直接的なプロセスです。この過程は、一般的に「ラスタライズ」または「レンダリング」と呼ばれ、ベクターデータがピクセルベースのラスターデータに変換されます。あらゆるほとんどのグラフィックスソフトウェアは、ベクターデータをラスターデータに変換する機能を提供しています。

基本的に、ベクターデータは数学的な公式で定義されているため、任意の解像度でレンダリングすることが可能です。これにより、必要なサイズで高品質なラスター画像を生成することができます。変換の際にはレンダリング解像度を指定することが大切です。

ただし、一度ラスター画像に変換されたベクターデータは、情報が失われるため元のベクター形式に戻すことは困難です。このため、最初のベクターデータを保存し、必要に応じて再度ラスター画像を生成することが推奨されます。例えば、Web用に小さな画像を作成した後、広告用に大きなポスターを作成する場合など、複数の解像度の画像が必要な場合には、この方法が適しています。

この記事がお役に立ったらスキしていってください!

▼いりやまの働くマップクエスト▼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?