ブリリアタワー浜離宮の誕生物語(15)

第二章 建替決議承認まで

3. 建替に関する要望調査の結果まとめ

2016年9月に建替推進「今後の進め方説明会」を開催し、同時に区分所有者の要望調査を行った。そして、その結果を同年11月に開催した「建替検討状況報告会」にて説明会の1テーマとして発表した。

提出率は残念ながら73.6%と伸びず、正確性には欠けるが大凡の傾向は判断できると思われる。なお、居住者の解答率は80%とやはり、居住者の関心がより高い事が分かる。また、法人所有は6%ある事が分かった。主な調査項目及び解答結果は下記の通り。

1)個人所有者の年齢構成

自分の年齢を考えれば容易に想像できる事だが、想像以上に高齢化が進んでいる事が分かった。50歳未満は11%に過ぎず、50歳代15%、60歳以上74%となる。この事は合意形成が決して容易で無い事をうかがわせた。

2)住戸の利用形態

自己居住及び事務所等の自己使用は22.6%と低く、また、自己居住に限定すれば20%にも満たない事が分かった。賃貸用は64%に上る。

3)不具合や問題点

耐震強度が不十分と考える人は49%に過ぎなかった。これは、外部居住者が多く、2011年の東日本大震災の恐怖を体験していない人が多い事、また、この建替推進の目的が地震対策である事、また、東京都の緊急輸送道路に面しており、耐震対策を義務付けられている事がまだ十分に区分所有者の間に浸透していない事を示唆しているのだろうか。

設備等の不具合を感じている人は17%にも満たない。このマンションの管理が良好である事を意味しており、老朽化を感じている人は少ない。

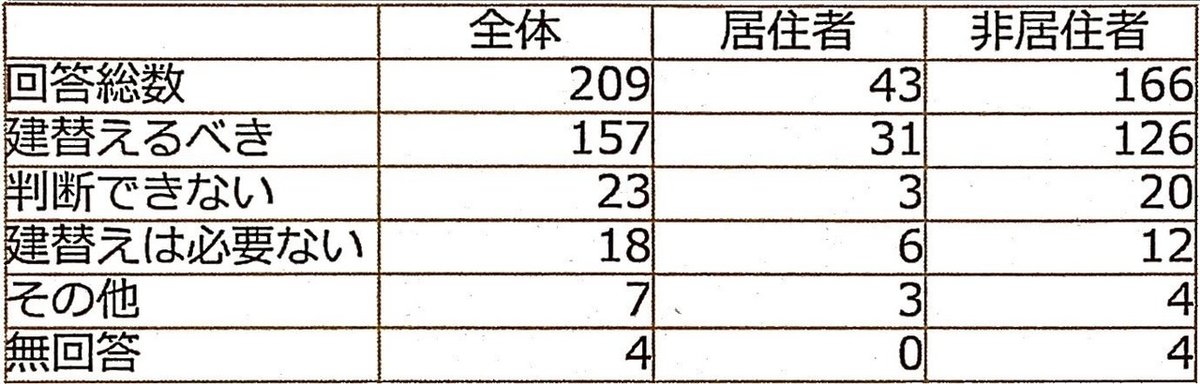

4)建替に対する現時点での考え

建替賛成は75%、反対は9%とこれ迄の比率と変わらないものの無回答が多く、あまり意味のある数字ではない。むしろ、判断できないと迷っている人が多いのが注目された。

5)建替に関する不安事項

資金に対する不安が最も多く、40%を超える。経済条件の重要性が再認識された。次に賃貸住戸が多い事より借家人対応に不安を持つ人がやはり40%近くいる事が分かった。

6)住戸の取得意向

転出を希望する人は分母を回答者だけにしても5%にも満たない。判断がつかない人を含めて漸く23%になる。

7)希望の広さ

1Rの所有者は凡そ半数の人がワンランクもしくはそれより上のクラスの住戸を希望し、1LDK以上の住戸の所有者も凡そ1/3 の人がより広い住戸を希望している。

8)希望の階数、希望の方位

希望階数は意外に全階層に分布していた。最も多かったのは10階で、ついで18階、17階の高層が続いた。最も希望者が少なかったのが、3、4階の低層だが、全階層でそれ程大きな差はなかった。

希望の位置は予想通り、南、東向きの人気が高かった。

9)欲しい共用施設

イトーピア浜離宮の管理費は非常に安かったので、区分所有者の多くは管理費が掛かる共用施設は避ける傾向にあることは想像できた。結果はガーデンテラス、集会所、ゲストルームの人気が高く、パーティールーム、フィットネスルーム、スタジオ、シアタールーム等は好まれなかった。ただし、集会所との兼用でパーティールームの設置は実現性があると思われた。

10)希望の情報伝達方法

区分所有者の要望を受け、計画中の管内での建替相談室の設置を急ぐことにした。

11)駐車場等の利用

居住者が少ないこともあり、駐車場、駐輪場、バイク置き場の需要は極めて低い事が明らかになった。

12)所感

これまで区分所有者の意向を建替えに賛成か反対かと単純に割り切っていただけだった。実際には所有者の思惑は複雑で、また建替えに対する温度差も大きい事がわかった。建替計画を進めて行くうえで考慮しなければいけない数々の問題点が浮き彫りになり有意義な意向調査であった。

所有者の年齢層、耐震強度不足問題の認識度の低さ、資金不足に不安を抱える所有者の多さ、逆に大幅な増床の希望者の多さ、転出希望者の減少等、これらの要素は今後の合意形成が決して容易で無い事を示唆しており、これ迄の楽観を否定するものである。特に転出率の低下は重要なファクターである。その理由は下記と想像できた。

①2年前に転出と回答した所有者の一部は既に所有物件を売却して転出している。実際、この2年間に取引事例は多く確認されている。新規購入者は建替を前提に物件を購入した可能性があり、転出の可能性は低い。

②2年前の提案と比較し、今回の提案の優位性が理解され、かつての転出希望者が判断に迷っている。

しかしながら、今回の建替提案の経済条件は20%の転出率に依存しており、これが否定されれば経済条件が悪化する事は避けられない。従い、転出率がはっきりするまで最終提案の作成は困難である。一方、最終提案が決まらない限り、現時点で判断できない所有者の転出意向を確認することはできないと言うジレンマに陥る。

今後、最終的な建替提案を作成を進めるためには、非常に難しい事だが、経済条件の基本概念を変える必要があることを認識せざるを得なかった。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?