ブリリアタワー浜離宮の誕生物語(6)

第一章 事業協力者の選考まで

3. 2015年10月ー2016年6月 建替提案コンペの開催

3)建替提案の公募

(1)建替提案募集要項の作成の要点

建替えの成功事例の研究をしながら、提案募集要項の作成に取り掛かった。留意したのは下記点である。

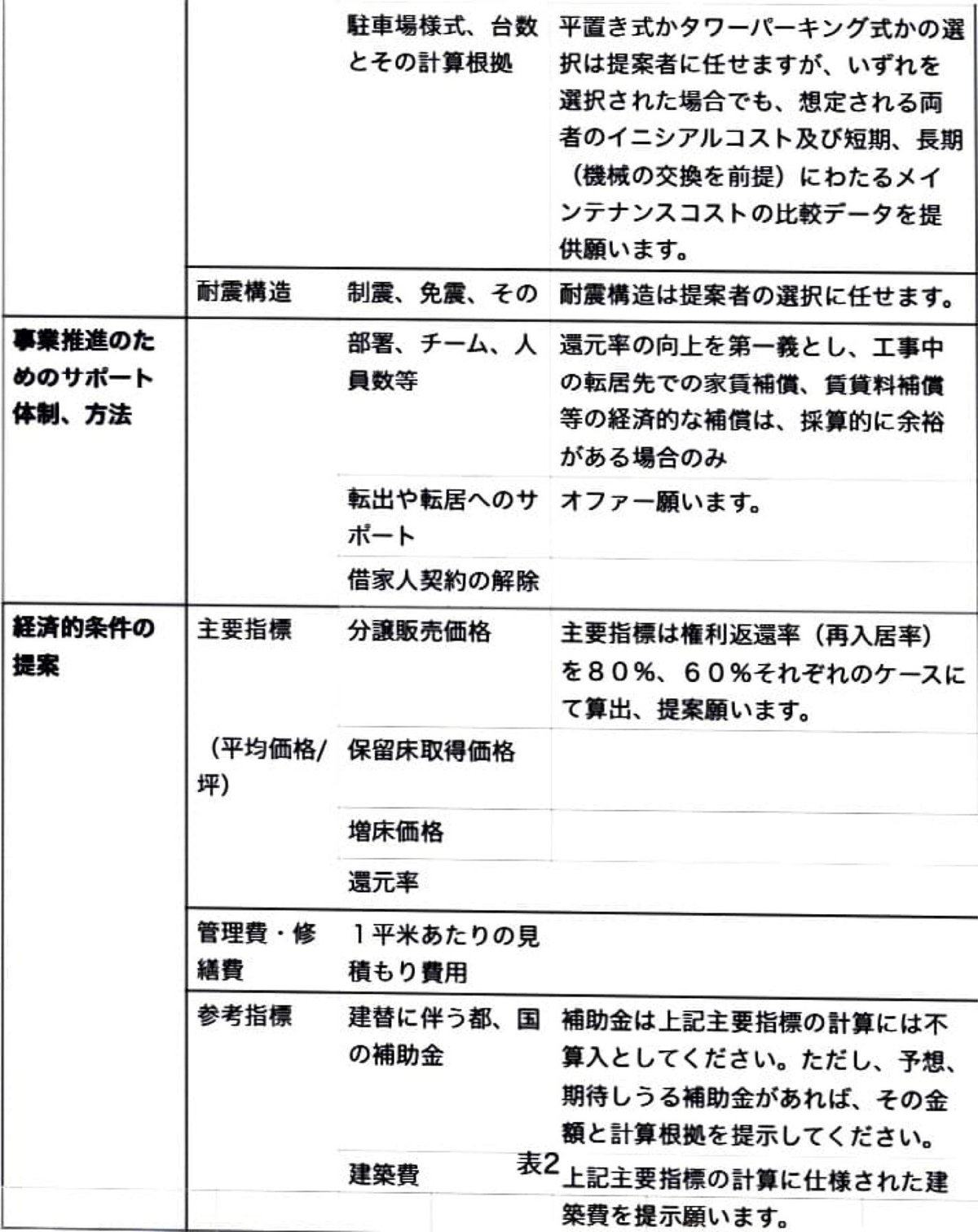

①権利変換率(再入居率、転出率の逆数)を80%、60%に設定。

T社(コンサル)の提案から学んだ様に権利変換率が低くなればなるほどデヴェロッパーが分譲販売できる保留床面積が増え、事業の採算が良くなる。還元率が上がり、増床コストが低くなる。しかし、一般的にはデヴェロッパーは過去のNF社(デヴェ)の提案の様に権利変換率を100%として提案する傾向がある。しかし、T社(コンサル)と組んだMJ社(デヴェ)は権利変換率を自由に設定し、経済条件を有利に見せるだろうと想定され、提案上の権利返還率がバラバラであれば、適切な経済条件の比較が困難になる。公正な比較を行うため、敢えて権利変換率を規定した。80%と想定したのは、2014年7月に実施したアンケート調査の結果を反映した。また、60%の場合も想定したのは、権利変換率の変化が経済条件に与える影響を見るためであった。

(注)再入居率を80%と想定した場合、これは転出する区分所有者の率を表す。1R、20m2の住戸は25m2へ増床する必要があり、面積比率では80%を超えることになる。

②権利者用住戸の階数、位置と仕様

これまでの提案では権利者住戸は低中階層に設定されていたが、階数と価格の関係を明確にする。

③駐車場の仕様

平置き式とタワーパーキングでは建設コスト、メインテナンスコストに大きな差が予想され、それらの明示を求めた。

④事業推進のためのサポート体制。

事業推進には大きなマンパワーが必要と考え、その体制を重要視した。

⑤提案の評価項目を列記するに留めシンプルに表現。

成功事例で拝見した提案公募の要項と比較すると我々の要項は、上記の項目を除き、他の項目は評価項目の列記といった非常にシンプルなものになった。コンペ参加デヴェロッパーとも相談しながら、最低限の条件を明示するにとどめ、他はデヴェロッパーの自主性・独創性に任せる事とした。

(2)建替提案募集要項の内容

(イトーピア浜離宮建替の基本理念)

① 多数の高齢で経済基盤の弱い居住者の経済的負担を軽減するため、還元率が高く、増床コストが低い事。また、新居での管理費、修繕積立金が負担にならない事。

② 居住者の転出、転居、借家人への補償問題等での精神的・物理的なサポートが得られる事。

③ 恵まれた立地と眺望を活かした魅力ある建築物である事。

(建替提案概要)

(3)建替提案の募集

2015年10月24日付けで建替提案の提出依頼書をコンペ参加予定の各社に下記と共に送付した。

① 建替推進決議承認までの建替推進賛成者及び反対者の推移。

②前述の建替の基本理念、建替提案概要

③2016年1月15日の一次提案の締め切りから、2016年3月の2次審査、5月の最終審査、6月の臨時総会での事業協力者の承認までの日程表。

また、建替提案概要の簡便さを補うため、各参加者からの質問と回答をQ&Aに纏め、不公平にならぬ様、全参加者に公表する事にした。一次提案締め切りまでに2度にわたり、Q&A集を発行し、疑問が残らぬ様留意した。

質問の一つに経済条件の考え方があり、下記の様に回答した。

+前回の質問では今回の提案時の数字は確定数字とはなり得ず現時点の市況を反映した数値を提出して頂きたいと述べましたが、その意味では参考数値と言えるかもしれません。

+しかし、この数値にて提案の優劣を決めさせて頂くわけですから、ある意味では提案の数値は後々まで拘束力を持つと考えます。建替決議上程のための最終提案時または着工時の工事費、販売価格、中古マンションの市況の変化により、やむなく条件を変更せざるを得ぬ場合はそれぞれの要因の変化がどの様に経済条件に影響を与えるか、誰にでもわかる様に計算ができる透明性が要求されるとお考え下さい。また、逆に市況等が好転した場合にはそれに連動して経済条件も変化すると考えます。

その他の質問内容は権利返還率に関するもの(やはりこの概念は一般的では無かったと思われる。)や区分所有者の特性、住戸の使用目的(居住用、事務所用、賃貸用等)に関する事が多かった。また、同時に1月15日の締め切りまではコンペ参加社が希望すればいつでも面談に応じ、疑問を解消する事に努めた。

提案を依頼したデヴェロッパーは、NF、MF、AK、SN、IT、東京建物、MJ、 TK、HKの9社に上る。メジャー7と称される最大手不動産会社でもSF社、DK社の2社には依頼しなかった。理由は建替事業における実績に乏しく、また、建替事業に関わる専門部署が無い事であった。

以前より建替問題に関して提案やアドヴァイスしてもらうなど友好的な関係にあったNF社はコンペ参加に消極的であり、こちらから何度もコンペ参加を説得を重ねた。しかし、最終的に参加を断念する旨の連絡があった。また、財閥系の大手デヴェロッパーであるMFはK前理事長時代より積極的に当方にアプローチしてきていた。しかし、提案コンペ開催の相談をしている間に急に冷淡になり、我々のマンションの建替事業の困難な理由を列挙する様になった。こちらも良い感情は持てず、嫌ならコンペに参加する必要は無いですよと返答すると、それ以来連絡が来なくなった。この2社の不参加の理由は分からぬが、恐らく、前年のT社(コンサル)の提案の還元率85%は高すぎるハードルと判断したのか、提案コンペという事業協力者の公募が気に入らなかったものと思われる。大手は採算重視が事業方針であるのではなかろうか。この辺りの事情については別の機会に述べてみたい。T社(コンサル)は引き続き参加を表明していたが、デヴェロッパーではなく、コンサルであるためどう扱えば良いか苦慮したが、MJとパートナーを組みコンペに参加する事を決定した。

また、SNとはセミナー参加後の面談では手応えを感じていたが、コンペには参加してもらえず、最終的に6社より参加表明を受けた。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?