ブリリアタワー浜離宮の誕生物語(17)

第二章 建替決議承認まで

4. 経済条件の見直し (転出率低下に対応)

3) 建替事業収支の検証

これまでに提示されていたデータを基に2016年4月の第二次建替提案の建替事業収支表を作成してみた。表2)で示された様に収入-支出は8,768千円と黒字になっている。

*データは2016年10月15日に提出された「イトーピア浜離宮の事業費」より転記した。

一見、収支バランスが取れている様に見えるが、上記収支計画には大きな誤りがある事に気づいた。計画作成上のケアレスミスであると思われるが、この誤りが全ての問題の発端であると気づいた。それは保留床面積に権利床である店舗面積121.29m2が含まれている事である。

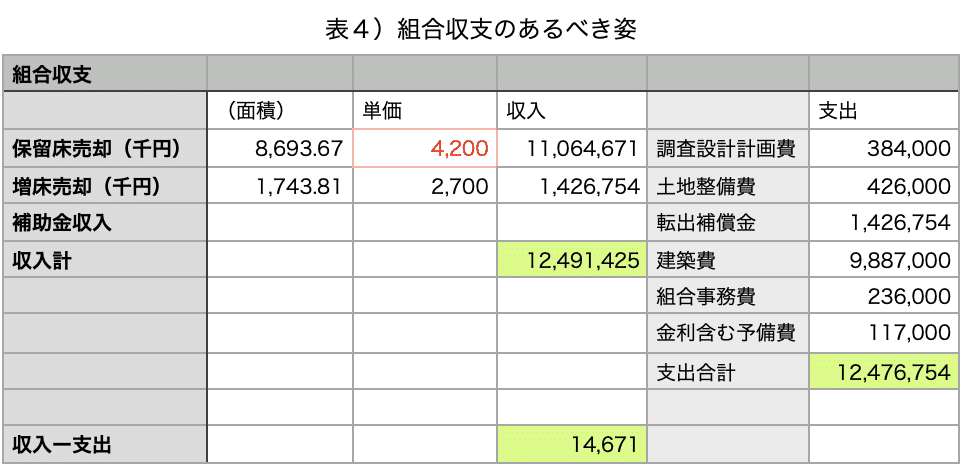

正しくは8,814.96ー121.29=8,693.67m2となる。正しい保留床面積に基づき、組合収支を計算したのが表3)である。

すると1億4千万円の赤字になる。赤字を補正するには保留床単価を4,200千円にしなければならない。

表4)は保留床単価を4,200千円に修正したものである。結果は収支がバランスし若干の黒字となった。提案書では販売単価と保留床単価の差を販売経費等と規定している。保留床単価を修正した場合、販売経費は1,140千円から1,080千円に減少するが、販売経費は東京建物の第一次提案での1,040千円及び他社提案もおおよそ百万円前後であったことから極めて妥当な、ないしはやや大きめの数字であると判断できる。

次に、修正保留床単価にて作成した一般分譲収支のシュミレーションが表5)である。一般分譲収支は第一次提案、他社の第二次提案と比較してまだ大きめではあるが、粗利率は適性水準であると認められる。

この検証を基に東京建物に第二次提案の事業収支計画の誤りを指摘して、逆に保留床単価の414万円から420万円への上方修正を求めたが、簡単にはミスを認めて貰えず、交渉は難航した。昨年提案書を作成し、コンペを戦ったチームと事業協力者として建替を推進する実行部隊は完全に人が入れ替わっており、引き継ぎを受けた実行部隊としては既に社内承認を受けている利益計画を簡単に変更出来ないのだろうと言う社内事情は想像できた。2017年3月18日と4月1日まで2週間の建替推進委員会の合間に、私は東京建物と計画の誤りを修正するよう激しい議論を続けた。シティーコンサルタンツが仲を取り持つために仲裁案を提示しようと試みもしたが、それは的外れで東京建物寄りの提案であり到底飲めるものでは無かった。3月18日の推進委員会では厳し過ぎる要求をすると建替推進が損なわれる恐れがあり、東京建物を責めるのは程々にした方が良いと言う雰囲気があった。確かに、東京建物にそっぽをを向かれればこの建替推進は再度挫折する。しかし、ここで妥協しては合意形成は非常に困難になり、これまた建替推進は挫折しかねない。そこで、私は1人で東京建物と議論を重ねた。理由は建替推進委員会と言う公の場で交渉が暗礁に乗り上げた場合、その後の建替推進に与える影響が読めなかったからである。最悪、個人的な喧嘩で終われば、私が責任をとって委員長を辞任すればすむだろうと考えた。

東京建物も最期には、第二次提案の誤りを認め、私の提案を受け入れ、保留床単価を4,140千円から4,200千円に修正することを4月1日の建替推進委員会で提案してくれた。第二次提案の経済条件の維持が合意形成のためには最低必要条件である事を理解してくれ、社内を説得してくれたのだろう。以後、彼らの事業に取り組む姿勢が変わった様に見えた。自分達のプロジェクトとして事業成功への熱意がより感じられるようになった。時には感情的な対立もあったが、この時を境に東京建物の事業推進チームとの間でより強い信頼関係が生まれ、事業の成功が確信できた。正に雨降って地固まるであった。下表は東京建物による経済条件の変更提案書である。

とは言え、これで問題が解決できたわけではない。問題解決のための正しい出発点に立てたと言うだけであった。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?