相手をよく知らないから「敵」を作るのだ。

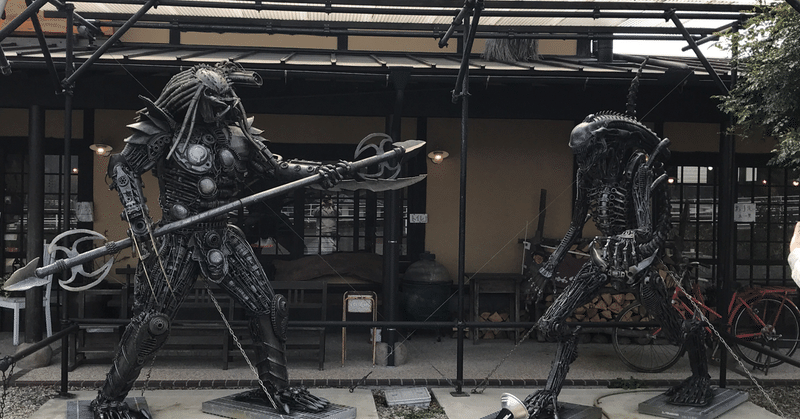

写真は佐賀県有田町の近くにあるお菓子屋さんの店先にあるプレデターとエイリアン。

良く見ると自動車の部品で作られていてビックリします。

個人間の諍い、ネット上のいざこざから国家間の紛争まで、だいたいの争いごとは相手への無理解から始まるものなのでしょう。

そもそも相互に理解し合えているのであれば、諍いが生じる余地なんてないんですから。

争いには「敵」が必要です。

しかし繰り返しになりますが敵のことを理解しているのであればそもそも敵になる余地はありません。

つまり敵を敵として認識している以上、相手に対して理解できないこと、理解しがたいことが何かしら存在するということになります。

そういうとき、往々にして発生するのは敵の知らない事柄について断片的な情報や、時には自分の想像によって補完して、「敵」のディテールを作り上げてしまうということです。

そして想像で補完する際には自分にとってそうである方が望ましい、そうあった方が都合が良い内容を作り上げてしまいます。

個人間の諍いで勝手に作り上げた敵のディテールを眺めながら溜飲を下げる程度のことであれば害はありません。

しかしそれで済まない場合もあります。

2012年に中東地域で発生したアメリカ公館襲撃事件。

この事件ではアメリカ側に当時のアメリカ大使をはじめたくさんの死傷者を出す事態となりました。

事件の前段として、2011年にアメリカで公開された映画がイスラム教の預言者ムハンマドを侮辱する内容であるとしてイスラム教徒の大反発を招きました。

そして2012年9月11日、アメリカ同時多発テロの1年後の晩に襲撃が発生します。

この事件のリビアにおける経緯は映画「13時間 ベンガジの秘密の兵士」で描かれました。

この事件において発端となった映画はそもそもイスラム教に対して恣意的な感情を持った者によって作られたものです。

イスラム教徒にしてみれば「ムハンマドを侮辱する映画を作るアメリカ人はけしからん」となったのでしょう。

そもそもイスラム教においてはアッラーやムハンマドを描くことを禁じているそうですから、なんてことをしやがったんだという感情は想像に難くないところです。

一方でアメリカ人は大半の国民がイスラム教について関心を持っているでもなく、この映画を見た人も限られるでしょう。

それにこの映画がイスラム教徒の批判を浴びているという事実すら知らない人が多かったのではないでしょうか。

この映画がアメリカ人のイスラム観を反映しているとはお世辞にも言いがたいことは明らかです。

ここでイスラム教徒(特にイスラム過激派と称される人々)はアメリカ人はイスラム教を侮辱する神の敵であるというディテールを作ってしまいました。

過激派にしてみればそうであることが望ましいのでしょう。

結果として多数の死傷者を出す事件に発展しました。

一方でアメリカ人はこうした不幸な事件が起こることでイスラム教徒は危険な連中の集まりだという間違ったディテールを形成し、またそれを強化してしまうのです。

そういう大義名分を欲する立場の人も恐らくはいるのでしょう。

現在進行形のイラン情勢も、お互いの無理解による最も過激な選択肢が選ばれ続けることで悪化し続けているように思います

孫子の兵法の有名な一節に「彼を知り己を知れば百戦殆からず」というものがあります。

相手のことも自分のことも知っていれば、危う戦いで危うい目に遭うとはないというのが概ねの意味ですが、相手を知り己のことも知れば、そもそも戦は起こらないとも言えるのではないでしょうか。

なお孫子の一節はこう続きます。

彼を知らずして己を知れば一勝一負す

彼を知らず己を知らざれば戦う毎に必ず殆し

相手のことをよく知らず己を知ってれば勝つときも負けるときもある。

相手のことも己のことも知らなければ毎度危うい目に遭うだろう。

という意味だそうです。

戦いというのは最後の手段ですが、「お互いのことをよく知ることは肝要である」と紀元前から言われているのに2000年以上経ってもそうならないあたり、人間の業は深いなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?