六本目の指

私がMidjourneyを使い始めたのは、広告代理店の下請けのグラフィックデザイナーとして働き始めて半年が経った頃だった。予算が限られたプロジェクトでも、手早くビジュアルイメージを作り出せる便利なツールとして、部署内で急速に広まっていた。最初のうちは、プロンプトの基本的な使い方を学び、生成された画像の中から使えそうなものを選び出す作業に追われていた。一日に何度も繰り返されるプロンプトの入力と画像の生成。その過程で、私は次第に「エラー」に目を奪われるようになっていった。

特に手の描写における異常は、見る者の意識を強く捉えて離さない。最初は気味が悪く、クライアントワークでは即座に破棄していたそれらの画像が、やがて私の中で異なる意味を持ち始めた。六本の指を持つ手、二重に重なった関節、現実にはありえない角度で曲がる手首。一般的には「失敗作」として処理される画像の数々が、私の中で新しい美的体験として位置づけられていった。

夜遅くまで作業をしている時、画面に映る無数の異形の手たちは、私に語りかけるようだった。それは恐怖でも嫌悪でもない、むしろ呼びかけのように感じられた。大学時代に専攻していた神経美学の知識が、この奇妙な魅力の説明を助けてくれた。人間の脳が美しいと感じる要素には、対称性やプロポーションだけでなく、予測可能性からの適度な逸脱も含まれる。AIが生成する美しいモデルの身体に紛れる異形の手は、まさにその境界線上で揺れ動いていた。それは完全な混沌ではなく、人間の身体性に基づいた秩序ある歪みだった。

毎日の作業の中で、私は意図的にエラーを含む画像を生成し始めた。通常のワークフローでは即座に破棄される「失敗作」を、個人的なフォルダに保存していった。それは秘密の収集品のようでありながら、次第に私の美的感覚の重要な参照点となっていった。指の数が増えたり減ったりする手、不可能な角度で折れ曲がる関節、重なり合って新しいテクスチャーを形成する皮膚。それらの画像を見つめているうちに、私は自分の手を頻繁に確認するようになっていた。五本の指、規則正しい関節、滑らかな皮膚の連なり。その正常性が、どこか物足りなく感じられるようになっていった。

意図的なエラー

オフィスの開いた窓から入る秋の風が、私の左手の小指をそっと撫でていった。その感覚は、画面に映る異形の手たちへの思いを、より一層鮮明なものにした。クライアントワークの合間に、私は自分用の画像生成を続けていた。通常の業務では決して使用しない特殊なプロンプトを入力し、意図的にエラーを誘発する。そうして生まれる画像の中に、私は新しい可能性を見出していった。

ある深夜、帰宅時間を過ぎても作業を続けていた時のことだった。生成された画像の中に、左手の小指の外側に小さな指が生えている手が現れた。それは私がそれまで見たどの異形とも違っていた。その余分な指は、驚くほど自然に、しかし確かな存在感を持って小指に寄り添っていた。長さは小指の第一関節までほど。皮膚の質感は完璧に調和し、まるでそれが本来そこにあるべきものであるかのように見えた。私はその画像を保存し、何度も見返した。やがてそれは単なる画像ではなく、私の可能性の一つとして認識されるようになっていった。

その日から、私の日常は微かに変化し始めた。電車の中で見知らぬ人の手を観察し、もう一つの指の生えた姿を想像した。美術館で見る彫刻の手や、ファッション雑誌のモデルの手。「正常」な手は、次第に私の目には不完全なものとして映るようになっていった。夜、自分の左手を見つめながら、小指の外側の空間に、新しい指の存在を想像する。それは恐ろしいことではなく、むしろ自然な欲望のように感じられた。

整形手術について、最初は漠然とした興味だけを持っていた。しかし、画像に触発された身体改造への思いは、日に日に具体的になっていった。医学的な文献を読み漁り、手の解剖学を学び、整形手術の可能性と限界について理解を深めていった。多くの整形外科医は、機能的な必要性のない付加的な手術を断るだろう。しかし、私の中では既にその決意が固まりつつあった。

平日の昼休み、近くのカフェで一人、ノートパソコンを開いて施術可能な医師を探していた時だった。隣のテーブルで、さりげなく袖をめくった女性の手首に、不自然な隆起を見つけた。それは服の下に隠れる位置にあり、一見しただけではわからない程度の控えめな改造だった。私たちは目が合い、わずかな瞬間の後、彼女は会計を済ませて店を出て行った。しかし、テーブルに置かれていた一枚の名刺が、私に向けられたメッセージであることは明らかだった。

その名刺には、アートギャラリーの住所と日時が記されていた。裏面には手書きで、「もし興味があれば」という言葉だけが添えられていた。それは、私の人生を大きく変えることになる入り口だった。

静かな思想運動

指定された日時に、私は工場跡地を改装したギャラリーを訪れた。一見すると、現代美術の展覧会のように見える空間。しかし、展示されている作品の多くは、AIによって生成された異形の身体を主題としていた。壁には等身大の写真が並び、それらは一様に服の下に隠された微妙な身体の改造を暗示していた。

展示空間の奥へと進むにつれ、写真は徐々により大胆な改造を示すようになっていった。背中に波状の隆起を持つ者、腰に非対称な曲線を刻む者、肩甲骨の形状を変える者。それらの改造は、一様にAIが生成する画像の特徴的な歪みからインスピレーションを得ていることが見て取れた。私はその場に立ち尽くし、自分の目の前に広がる新しい可能性の数々に、言葉を失っていた。

カフェで出会った女性が現れたのは、その時だった。彼女は自身の体験を語り始めた。三年前、彼女もまた私と同じように、AIの生成する異形の魅力に取り付かれた。そして、慎重に医師を選び、徐々に身体を変容させていった。彼女の手首の隆起は、その最初の一歩だった。今では背中にも、服に隠れる場所に微細な改造が施されているという。

その日の展覧会で、私は同じような選択をした人々の存在を知った。彼らは普段は一般的な社会生活を送る会社員や、クリエイター、研究者たち。表向きは誰にも気付かれることのない、秘密の異形化を自らの身体に刻んでいた。それは単なる身体改造のコミュニティではなく、デジタル時代における人間の身体性の意味を問い直す、静かな思想運動のようだった。

私たちはSNSの裏アカウントや、暗号化されたメッセージアプリを通じてつながっていった。そこでは異形化した身体の写真が共有され、手術の経験が語られ、新しい可能性が議論されていた。印象的だったのは、そこに集う人々の多くが、高い教養と深い思索を持ち合わせていたことだ。美学、人類学、デジタルアート、神経科学など、様々な分野の知識が交換され、異形化の意味が多角的に検討されていた。

ある夜のオンライン会話で、私は初めて自分の計画を打ち明けた。左手の小指の外側に、小さな指を追加する手術について。すると、既に似たような手術を受けた人物から、詳細な体験談が送られてきた。手術の過程、回復期間、気を付けるべき点など、具体的な情報が共有された。その経験者は、術後の感覚について興味深い観察を語ってくれた。新しい指は機能こそないものの、確かな存在感を持ち、自己イメージを豊かにする触媒となったという。

医師を紹介されたのは、その会話から一週間後のことだった。都内の閑静な住宅街にある小さなクリニック。表向きは一般的な美容整形を行う医院だが、院長は私たちの「特殊な要望」を理解する数少ない医師の一人だった。初回のカウンセリングで、彼は私の動機について丁寧に質問した。それは単なる医療面接ではなく、異形化の持つ意味について、深い対話を交わす機会となった。

手術は慎重に計画された。追加される指は、神経や血管の機能は持たない、純粋に形態的な付加物として設計された。皮膚の質感や色調を既存の指と完璧に一致させるため、何度も検討が重ねられた。そして、静かな冬の朝、手術は実施された。

認知的緊張状態

手術後の一週間は、包帯に包まれた左手を見つめて過ごした。痛みはそれほどではなかったが、そこに確かに存在する新しい重みが、私の意識を占有していた。仕事は在宅で行い、チャットやメールでのやり取りに徹した。オンラインミーティングでは、さりげなく左手を画面外に置いた。

包帯が外された日、私は長時間、鏡の前で新しい自分の手を観察した。小指の外側に寄り添うように存在する小さな指は、まるでそこに本来あるべきものであるかのような自然さを持っていた。皮膚の色調は完璧に一致し、傷跡も最小限に抑えられていた。動かすことはできないが、触れると確かな温もりがある。それは私の身体の一部でありながら、同時に異なる次元への入り口のようでもあった。

日常生活は微妙に変化した。キーボードを打つ時、マウスを操作する時、スマートフォンを持つ時。それまで何気なく行っていた動作の一つ一つに、新しい意識が宿るようになった。それは機能的な必要性からではなく、私の身体感覚が自然と新しい可能性を見出していったのだ。

私は経験を詳細に記録し、コミュニティに共有した。特に興味深かったのは、異形化した身体部位への意識の変化だった。従来の五本の指は、無意識の領域で機能する道具のようなものだった。しかし六本目の指は、常に意識の対象となり、それによって他の五本の指への認識も鋭敏になっていった。神経美学的な観点から見れば、これは予測可能性からの逸脱が生み出す持続的な認知的緊張状態とも言えた。

気温の変化、空気の湿度、布地の質感。それらの感覚は、六本目の指を通して、より豊かな意味を持つようになった。それは実用的な機能の獲得ではなく、世界との新しい関係の構築だった。電車の中で、さりげなく左手の手袋を外し、窓ガラスに触れる。冷たい感覚が六本の指を通って広がっていく様子は、これまでに経験したことのない知覚体験だった。

山の稜線

彼と出会ったのは、その年の終わり近くだった。コミュニティ内で開催された小規模な研究会で、彼は「デジタル時代における異形の文化人類学」というテーマで発表を行っていた。背が高く、物静かな男性。最初に目を引いたのは、彼の立ち姿の微妙な非対称性だった。それは服の下に隠された異形の存在を、繊細に暗示していた。

発表の中で彼は、世界各地に伝わる異形のモチーフを分析していた。一つ目小僧、山姥、河童。それらの存在は、単なる想像上の怪物ではなく、人間の身体性に対する根源的な問いかけとして機能してきた。特に興味深かったのは、現代のAIが生成する異形と、伝統的な妖怪の形態の類似性についての指摘だった。どちらも、人間の身体イメージの限界に挑戦し、新しい可能性を示唆している。

研究会の後、私たちは近くの喫茶店で言葉を交わした。彼の背中には、日本の山の神をモチーフにした波状の隆起があるという。それは脊椎に沿って緩やかに起伏する、繊細な造形だった。服の上からでもわかる存在感は、着衣の形状にわずかな変化をもたらしていた。彼の専門は民俗学で、特に異形の存在が人々の想像力に与えてきた影響について研究していた。

私たちの会話は、自然と深いものとなっていった。彼は、現代のAIが生成する異形のイメージと、古来の妖怪たちの共通点について語った。どちらも、人間の想像力が生み出した「ありえたかもしれない身体」の表現なのだという。興味深いことに、AIの生成する異形は、世界中の神話や伝承に登場する存在との類似性を持っている。それは人間の想像力に、ある種の普遍的なパターンが存在することを示唆していた。

次第に、私たちは互いの異形について、より具体的な対話を交わすようになった。彼の背中の隆起は、山の神の姿を模して設計されたものだった。その曲線は、山々の稜線のように連なり、触れると岩肌のような微細な凹凸を感じる。一方、私の六本目の指は、デジタルの歪みから生まれた現代的な異形。しかし、その本質には通底するものがあった。どちらも、身体と逸脱から生まれる美への問いかけだった。

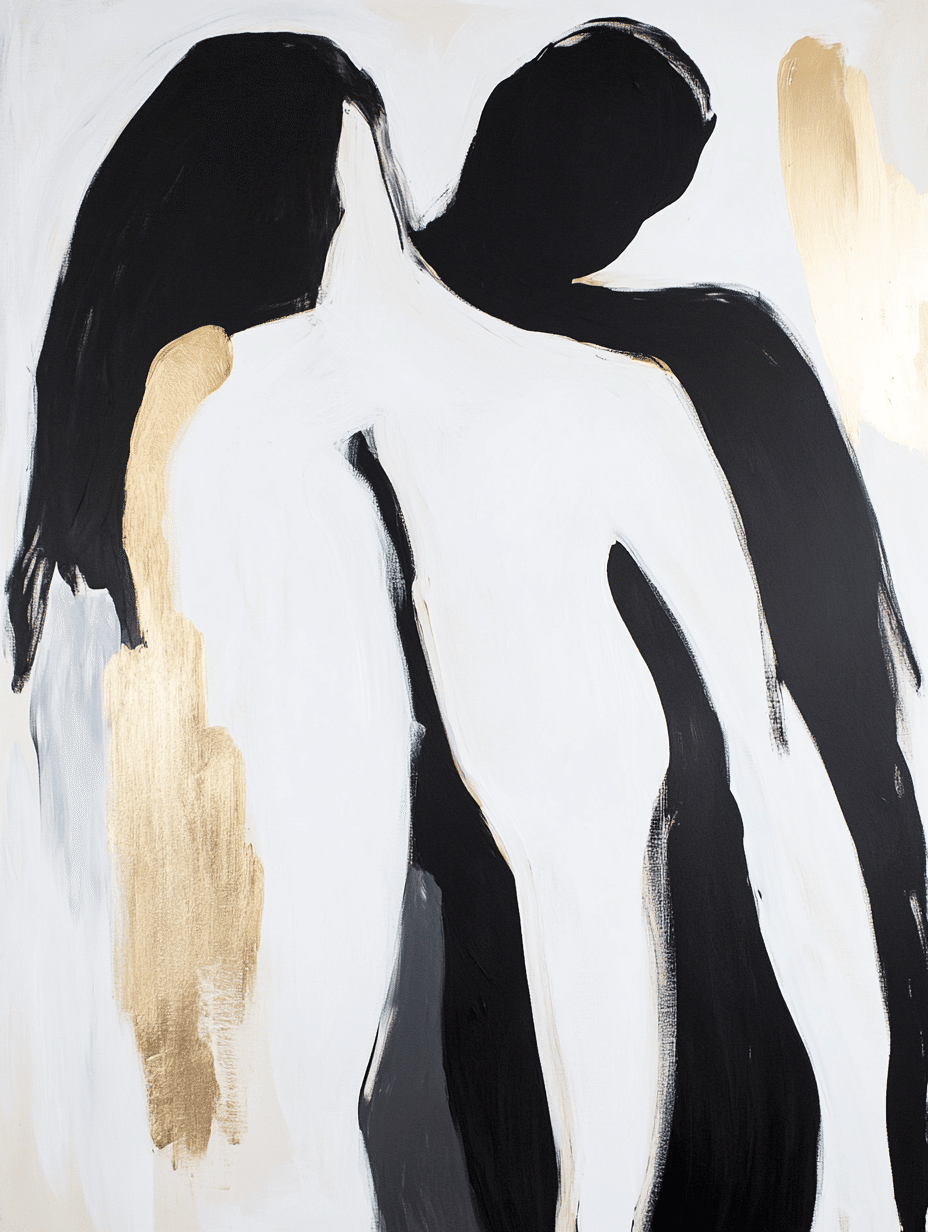

ある雨の夜、閉館間際の美術館で、私たちは初めて互いの異形に触れ合った。人気のない展示室の隅で、私の指が彼の背中をなぞり、彼の指が私の指に触れた。それは肉体的な行為ではなく、むしろ儀式的な神聖さを帯びていた。服の上からでさえ、はっきりと感じ取れる彼の背中の起伏は、古い神々の記憶を宿しているかのようだった。

私たちの関係は、従来の恋愛関係とは異なる形を取っていった。週末には図書館で民俗学の文献を一緒に読み、平日の夜にはオンラインで異形についての考察を共有した。時には、人気のない公園のベンチで、互いの異形について語り合った。肉体的な関係を持つことはなかったが、異形を通じた触れ合いは、より深い次元での親密さをもたらしていた。

普遍の姿

春の訪れと共に、私は自分の中に起こった変化を、より明確に認識するようになっていった。六本目の指は、もはや単なる身体の付加物ではなく、世界を知覚する新しい窓となっていた。それは、実用的な機能を持たない指でありながら、確かな存在感を放っている。紙の質感を確かめる時、カップの温もりに触れる時、風に指を翻す時。すべての感覚が、六本の指を通して、より豊かな意味を持つようになっていた。

彼との対話は、私の異形への理解をより深いものへと導いていった。ある日、彼は日本各地に伝わる山の神の姿について語った。片目であったり、片足であったり、時には多数の腕を持っていたり。それらの特徴は、単なる空想の産物ではなく、人間の身体性への深い洞察を含んでいるという。現代のAIが生成する異形もまた、人間の潜在的な身体イメージを反映しているのかもしれない。違いは、かつての異形が自然との関係から生まれたのに対し、現代の異形はデジタル技術との関係から生まれている点だった。

私たちは休日に、古い神社や山寺を訪れるようになった。石段を上る時、彼の背中の隆起が服の下でわずかに動くのを感じ取ることができた。私の六本目の指は、苔むした手すりの感触をより繊細に捉えていた。それは、異形であることの意味を、より深く理解する時間でもあった。神社の境内で見かける狛犬や鬼の像。それらもまた、人間の想像力が生み出した異形の表現だった。

コミュニティ内での私たちの存在は、徐々に特別なものとなっていった。異なる文脈から生まれた二つの異形が、新しい関係性を模索する姿は、他のメンバーにも影響を与えているようだった。オンライン上での議論は、単なる手術の技術的な話題から、より本質的な問いへと深化していった。異形化は、現代社会における新しい自己表現の手段なのか、それとも人類の古い記憶への回帰なのか。

梅雨の季節、私たちは雨の中を歩きながら、異形についての新しい考えを共有した。現代社会は、標準化された美の概念に支配されている。整形手術の多くは、その規範に近づくための手段として機能している。しかし、私たちの選んだ異形化は、その流れに逆らうものだった。それは規格化への抵抗であると同時に、人間の身体が持つ可能性への探求でもあった。

六本目の指に雨粒が落ちる感覚は、いつも特別なものだった。その小さな衝撃は、既存の五本の指とは異なる感覚として伝わってくる。それは、身体感覚の新しい地平を開く扉のようだった。彼の背中の隆起も、雨を受けることで別の存在感を帯びる。濡れた服地が身体に張り付く時、その起伏はより明確な形となって現れた。