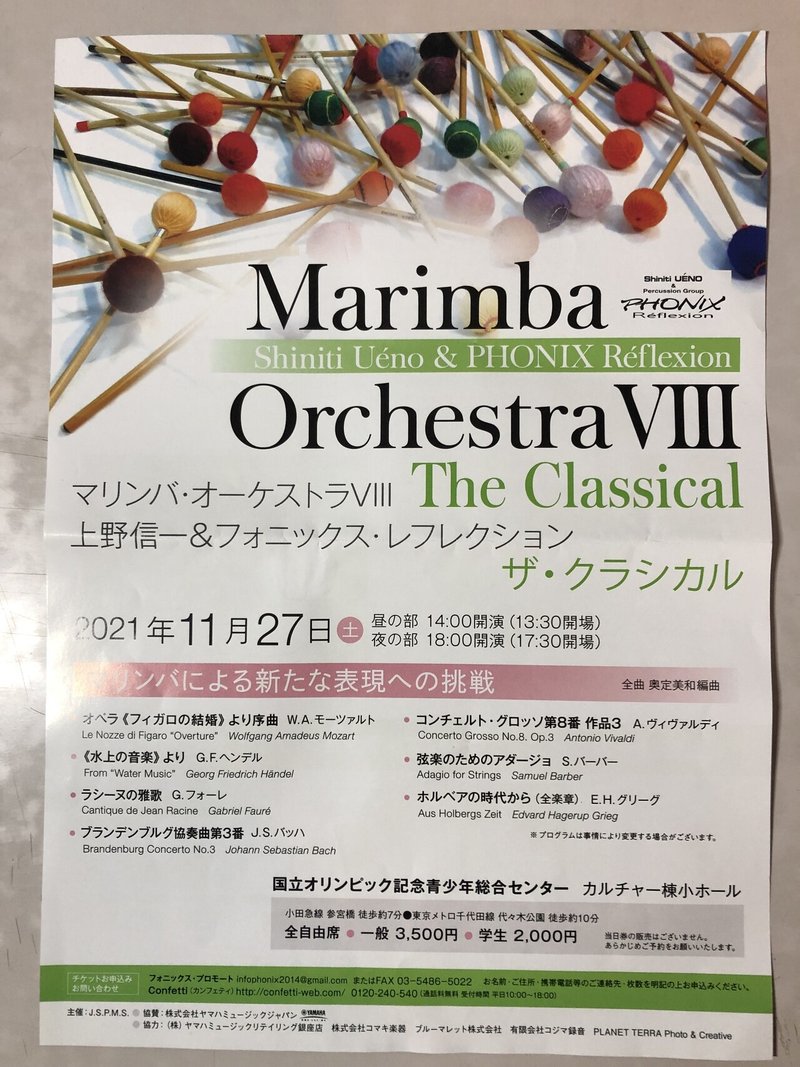

2021年11月27日(土)上野信一&フォニックス・レフレクション演奏会 <森の中にいるような>心地よい演奏会

11月27日(土)の夜、国立オリンピック記念青少年総合センターにて、「上野信一&フォニックス・レフレクション」の「マリンバオーケストラⅧ・ザ・クラシカル」と題された演奏会が催され行ってきました。森の中にいるような、心地よい演奏会でした。

「木の音」に包まれた一夜

この日の演奏会で、私は木の音に包まれました。会場が木の音で満ち溢れ、まるで森の中にいるようでした。木の音板が鳴るんですから、確かに木の音がするはずです。それも多くの木が同時に鳴るもんですから、それはそれは潤いに満ちた、色とりどりの音が感じられました。

乾いた音でもなく、びしょ濡れの音でもなく、適度に湿り気を含んだような、しっとりした音でした。フォーレとバッハでは、鬱蒼とした木陰に光が差すような、昼間の森。バーバーとグリーグでは、枝のざわめきから、森の精霊が出て来そうな夜の森。そんな光景が目に浮かびました。

マリンバの低音がユニゾンで響いた時なんか、オーケストラのコントラバスと同じ音がして、感動しました!コントラバスは共鳴胴、マリンバの低音は共鳴管からですから、確かに同じ音がするはずです。こういう現象、私、感動しちゃうんです!

私は木の音の記憶に包まれながら、大変心地よく帰途に就きました。

上野信一&フォニックス・レフレクション

上野信一&フォニックス・レフレクションの生演奏に触れるのは2回目でした。はじめて触れたのは2013年、もう8年前になりますが、西村朗先生作曲の室内楽オペラ「バガヴァッド・ギーター」でした。あまりに凄い印象だったので、この日の事はよく覚えています。

1人の女声歌手と多数の打楽器奏者の紡ぐその音楽は、今までに聴いた事のない音の宇宙でした。打楽器は、鍵盤打楽器も多数ありましたが、不思議な組み合わせのマルチパーカッションセットが多数並んでいました。この夜は、上野先生ご自身もステージの中央で演奏されていました。

照明が綺麗だったこともよく覚えています。青い光が軸になっている照明でした。光の美しさが、音楽的内容の深さと相まって、宇宙的な幻想性を醸し出していました。こういう音と光の世界、本当に美しかったです。

今回の演奏会は、これとは全く違う印象の演奏会になりました。マリンバ・オーケストラⅧザ・クラシカルと副題された通り、ほぼマリンバだけの合奏による、クラシック名曲の演奏会でした。オーケストラや弦楽合奏の曲を、ほぼマリンバだけで演奏しようという会でした。

私は楽器や会場の音響特性、結果としてどういう音になるのか、そういった事に大きな興味があり、それは自分の作曲の方法論になっているので、時々はそれがこの現実世界に現出します。楽器同士の共鳴、位相変異、ステージの音響反射板の特性、そういった音響効果は、マリンバオーケストラの場合特殊な音になります。がその詳細について(特に、楽器の機動的ピッチ変動について)は紙面が足りませんので、次回の記事に譲る事にします。

上野信一先生について

上野先生と個人的な面識はありません。が、私の教え子が国立音大でお世話になり、その結果その子は世界の舞台で活躍できるまでになりました。素晴らしいことです。上野先生には感謝しかありません。

個人的な感想ですが、上野信一先生は、もはや日本の打楽器界では、誰よりも上の存在ではないかと思います。これは私自身の耳と目で確認した事です。世界的に有名な日本人打楽器奏者の演奏会にも行きましたが、本当の事を正直に言ってしまうと、上野先生の演奏ほどのインパクトはありませんでした。

マルチ打楽器演奏家としては、日本ではこれ以上の人を知りません。もしもいるとすれば、それは上野先生の教え子の中から、これから世界に羽ばたく人材が登場する可能性は感じます。上野先生は、演奏家としてだけでなく、教育者としても並外れているという事です。

私の、このnoteでの記事にも載せていますが、マリンバの藤澤仁奈さんや、マルチパーカッショニストの新野将之君など、もはや普通の「良い奏者」のレベルではありません。すでに世界を席巻し始めている奏者たちです。育てたのは上野先生です。そして「バガヴァッド・ギーター」を聴く限り、他のメンバーも、この二人と同等の演奏力を有していると言え、そう考えると、上野一門は、恐るべき演奏者集団と言えます。

この記事で書く私の感想が、上野信一先生がこの演奏会で意図した事と合致するかどうかは判りません。が、客席での私は聴衆の1人に過ぎないので、いかような感じ方をしても一応許されるはずです(笑)。もっとも上野先生には、間接的ですが大きな恩義を感じているので、礼儀正しくありたいです。

森の音がするから、こんな演出も・・・

この記事の最後に、超個人的な妄想を文章にしてみたいです。この演奏会に「森の中」というイメージを感じたのは私だけでしょうか。それでもいいです。自分勝手に妄想として浮かんだイメージを書いてみたいです(笑)

妄想の前提となる私の持論をお話しします。

「演奏会の半分は光でできている」

です。種を明かすと、映画監督の押井守氏の持論「映画の半分は音でできている」を真似したものです(笑)が、どちらも真実を言っていると思います。演奏会の半分は光・・・ここで言う「光」とは、照明の光線だけでなく、視覚に訴えるもの全て、という意味に捉えていただけると幸いです。

木の楽器は木から切り出されます。木は生き物です。土から生えています。一本だけ生えるのは稀です。たくさんの木が隣接して生えるのが普通です。木が並んでいると林と言います。たくさんの木がそこかしこに生えていると森と言います。

ステージ中央には楽器たちと演奏者たち。その両側とステージ奥に、大きな木が見えます。あたかも森の中にステージがあるようです。更に光を妄想します。森の中は鬱蒼としていますので、緑や青の光で照らされると、きっと美しいです。時折り木洩れ日のように細い筋で真っ白な光が降りて来ます。この木漏れ日が、独奏者を照らします。

演奏者の服装は緑や青の光が映えるよう、男女とも白色が効果的でしょう。(余談とすべきかどうか判りませんが、フォニックスのメンバー、驚くべきことに全員美男美女です!カッコイイんです!)ああ、緑や青の光に彩られた演奏者たち、まるで森の妖精のようではありませんか! 妖精たちが木の精霊と呼応して、森の音楽を奏でるんです! 美しいっ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?