2021年11月27日(土)上野信一&フォニックス・レフレクション演奏会 <森の中にいるような>心地よい演奏会2

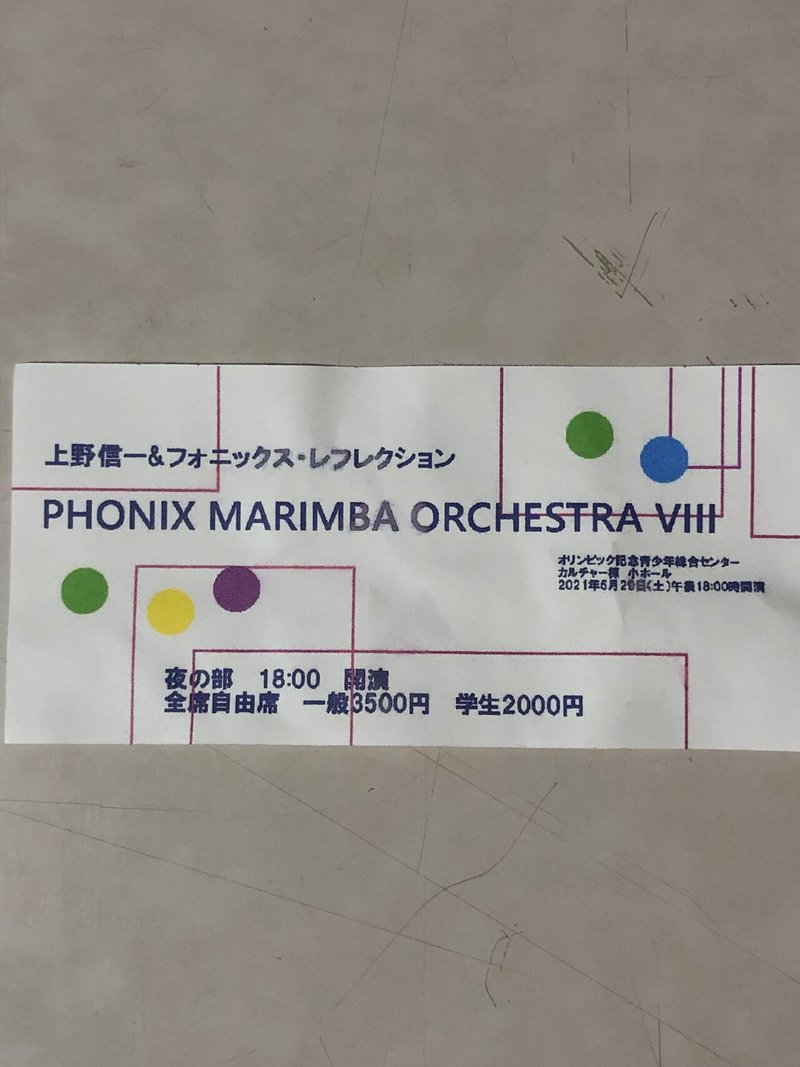

11月27日(土)の夜、国立オリンピック記念青少年総合センターにて、「上野信一&フォニックス・レフレクション」の「マリンバオーケストラⅧ・ザ・クラシカル」と題された演奏会が催され、行ってきました。森の中にいるような、心地よい演奏会でした。

「木の音」に包まれた一夜

この日の演奏会で、私は木の音に包まれました。会場が木の音で満ち溢れ、まるで森の中にいるようでした。木の音板が鳴るんですから、確かに木の音がするはずです。それも多くの木が同時に鳴るもんですから、それはそれは潤いに満ちた、色とりどりの音が感じられました。

ここまでは前回記事と同じ文章です。ここからは、前回書ききれなかった、感想というか、気が付いた事というか、自分の今後の作曲上の音楽の組み立て方について、考える材料を与えてもらいましたので、そのあたりの詳細についてを記事にしてみたいと思います。

演奏会での演奏者による機動的ピッチ変動

この問題について、いつも頭の中にはあったのですが、この日の演奏会を聴き終わって、より明確に意識するようになりました。演奏会後数日、毎日朝から晩まで、頭の中にぼんやりと付き纏う感じで、ピッチ、共鳴、コーラス効果、音響反射板などの音の問題が頭を駆け巡っていました。

演奏者による演奏中の機動的なピッチ変更、というか調整、というか変動。実は多くの楽器ではこれができます。何故かというと、そもそも楽器というのは、殆どの楽器が、それができるように作られているからです。そういう事が書いてある本は、私は見たことがないし、どの楽器を習っても、楽器の先生が教えてくれるわけでもないし、「演奏者による機動的なピッチ変動」など、そういう概念そのものが、ひょっとしたら考え方としてもないかもしれません。

しかし実際の演奏では、頻繁に行われています。ただし演奏者が意図的に「ピッチを変動させよう」などと考えているわけではなく演奏を可能な限り美しく響かせるためには、ほぼ無意識にそれをやってしまっているのです。こう書くと、何か悪いことをしているようにも受け取れるかもですが、それは悪い事ではなく、むしろ美しい演奏には必要な事です。よい演奏家ほど、この「機動的なピッチ変動」を、直感的、本能的に、結果的に、行っているのです。そして音楽は美しく響くようになります。

もっとも判りやすいのは、ヴァイオリン属です。ヴァイオリン属の、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスには、弦を抑える指板に、ピッチを規制するもの、ギターで言えばフレットにあたる機構がありません。これは、演奏者が自由にピッチを変えられるように作られているのです。

ヴァイオリン属は指板にフレットがないおかげで、演奏者が高音部を情熱的に演奏しようとした際、誰に言われることもなく、奏者は自然に、指定されたピッチより高い音を演奏してしまいます。これは技術不足の間違いなどではなく、それこそが音楽の本質、音楽の表情、音楽の美しさを醸し出しているのです。

実際、オーケストラの演奏のCDを再生し、ヴァイオリンの旋律の高音部のピッチを計器で測定してみると判ります。驚くほどピッチが高くなっているのです。これが「演奏者によるピッチの機動的変動」です。

さてここで、世の中の楽器をピッチ変動という観点でよく見てみましょう👆管楽器は、吹奏楽器です。吹奏の際には人間の唇や口の締め具合いでピッチは簡単に変動します。初心者はまず、安定したピッチで演奏することを学ばねばなりませんので、ピッチ安定の練習をします。

しかし上級になるにつれ、音楽的表現の為にピッチを変動させることを徐々に学んでいきます。まずはビブラートです。そしてビブラートをかけない、真っすぐな音でも、状況に応じて、より美しい音楽を作るため、技の一つとしてピッチ変動を行うようになります。

次に弦楽器を見てみましょう。先に述べた通り、ヴァイオリン属にはピッチを規定するものがありません。わざと作ってないんです。熟練した奏者ならば、正確で安定したピッチを出すこともできるし、音楽により潤いを持たせるた目に、ピッチを変動させることもできます。

ギターやマンドリンなど、フレットでピッチを規定している楽器でも、そのフレットを逆に利用して、ビブラートをかけたり、エレキギターなどはチョーキングと言って、弦をフレットに沿って押し上げて、大幅なピッチ変動を演奏に取り入れる事ができます。表現力が大幅に広がります。

そしてオーケストラなど、多くのヴァイオリン属が一斉に音を出す場合、何が起こるかというと、生の楽器ですから楽器同士が共鳴を起こします。それだけではなく奏者による微妙なピッチのずれがコーラス効果を引き起こし、共鳴とコーラス効果の相乗効果によって、あのストリングセクション独特の、豊かな響きが得られるのです。

鍵盤楽器はどうでしょうか。ピアノという楽器があります。調律師がきちんと調律したピアノならば、鍵盤を押すと誰でも簡単に正確なピッチの音を出すことができます。しかし、ピアノの発音源は、金属の弦です。金属弦は、強くたたくとたわみます。たわむと張力が上がりピッチは大幅に上がります。つまりピアノは、大きな音を出す際には、必ずピッチ変動によって音が濁っているのです。そしてこの濁りが、強い表現、情熱的音色を生み出していると言えます。

げに恐ろしきグールドのピアノ演奏法

余談ですがこの金属弦のわずかなピッチ変動を嫌って、あくまでも澄み切ったピッチで演奏をしようとした奏者が、私の知る限りですが世界に1人だけいます。グレン・グールドです。(さらに個人的余談ですが、グールドは私の最も好きなクラシックピアニストです)

グールドは、ピアノの弦のピッチ変動を避けるため、可能な限り小さな音での演奏を心掛けました。鍵盤にかかる体重を減じるため、可能な限り、低い椅子(自作の特別品)を用い、可能な限り体重を抜いて、そっと鍵盤を押して、澄み切ったピッチの音で演奏したのです。

私も一応ピアニストですので、そしてグールドが好きなので、真似しようとしてみました(笑)。そして気が付きました。この技、恐ろしいテクニックの持ち主が、長年に渡る特別なトレーニングを積まない限り、全く歯が立たない演奏法であることに。私程度ができる演奏法でないと気付きました。そして、グールド奏法を諦めました(笑)。そもそも、私ごときがグールドの音を出そうなど、無理な話だったのです。

20世紀最高のBach弾きと言われたグレン・グールドです。あの澄み切ったピッチの演奏は、奏法があまりに独特、というか奇異、というか、あり得ない、というか、誰にも真似できないというか・・・

皆さんもやってみますか?(笑) 家にピアノありますか? ピアノあったら時々調律師さんが来て調律しますよね? 調律したてのピアノに向かい、家の中で一番低い椅子を持ってきて、ピアノに向かうんです。そしてその椅子に座って、殆ど物理的に演奏不可能と思えるほど低い姿勢から、両手を鍵盤の上に置いて、そ~っと指を鍵盤に落とすんです。

ほ~ら、金属弦の撓みを最小限に抑えられた、ピッチ変動のない澄み切った音がしますよ👆それはそれは綺麗な音です。はい、その音で、グールドの出世作となった、Bachのゴールドベルク変奏曲のアリアを弾いてみましょう👆ほ~ら、世にも美しいBachが聴こえてきますよ👆でもこれ、その状態で全曲弾ききれたりしますか?それができたら、あなたもグールドになれます(笑) 当然ですが、私はできませんでした(笑)。

鍵盤打楽器以外の打楽器は、ピッチ変動できない楽器もありますが、これらは基本的に音程のない楽器たちなので、ここでは論じない事にします。

今日はここまでにします。まだまだ続きがある、長い記事になってしまいそうです💦次の項目は「機動的ピッチ変更の出来ない楽器たち」です。ここで、いよいよマリンバという楽器の登場となります!お楽しみに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?