演大連『あたらしい憲法のはなし3』を観て最終的に泣いた話

「演大連」をご存じだろうか。

演劇の実技授業がある東京都内の大学=「桐朋」「玉川」「多摩美」「日大」「桜美林」の五大学が参加し、演劇の実技授業の在り方や演劇と社会とのかかわり方を研究するため発足した組織だ。

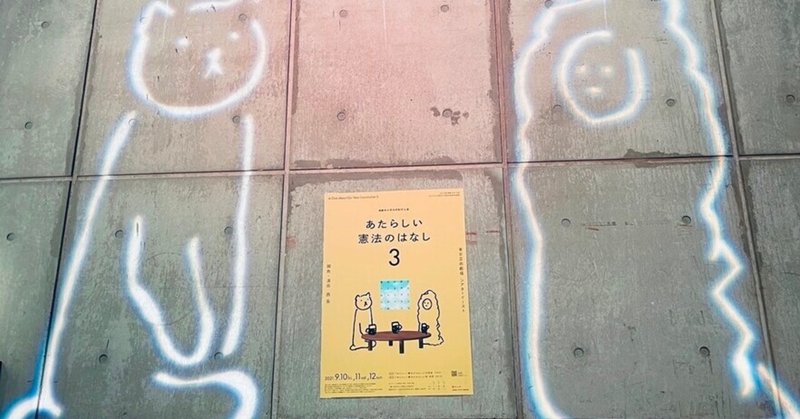

その「演大連」が後援し、学生主体×公共劇場との連携で毎年行っている「演劇系大学共同制作公演」。8回目となる2021年は多摩美術大学が幹事となり、9月10日(金)~12日(日)まで東京芸術劇場シアターイーストにて柴幸男・作『あたらしい憲法のはなし 3』を西岳の潤色・演出で上演する。

1通のメールがきっかけで本作の初日を観劇した。

一公演として観たら、ツッコミたいところは多々ある。そもそも戯曲自体がメタファーに次ぐメタファーみたいな作品なので、プロの俳優が演じ、手練れの演出家がクリエイトしてもなかなか難しいと思うのだが、なぜこれを学生たち主体の舞台に上げようと決めたのか。もっと、彼らが実感を持って語れる戯曲をチョイスしたほうが、若い俳優(or志望者たち)の個性が明確に見えたのではないか。

……と思いつつ、今回の公演の肝は多分、そこではないのだろう。この時代に若い世代が自らの生活や未来に直結するものでありながら、深く突き詰めて考えたことがない「憲法」について、媒介=演劇手法を使って再考&表現し、それを観客に問う……そういう挑戦なのだ。

そんな風に左脳で考えながら観劇していた1時間40分。が、終盤、思考が一気に感情へと切り替わる瞬間があった。

それまで演じていた「役」を脱ぎ捨て、「自分」に戻って語りだす俳優たち。上演中ずっと着用していたマスクを一瞬だけ外し、カーテンコールで客席に向かって礼をする彼らの姿を見たその時、わたしは泣いていた。メタファーの世界でなく、その瞬間の舞台上でちょっとはにかんだ笑顔を見せる若い俳優たちの素の姿に。

そうだよ、この時期に公演を打つことがどれだけ大変か。まず無事に幕を開けたことが凄い。演劇科の学生にとって、オンライン授業とかソーシャルディスタンスとか意味わからなかったと思う。猛暑の中、上野毛・多摩美の校舎で稽古をするうちに、異なるバックボーンを背負い集まったメンバー間の軋轢やツラい挫折もあったかもしれない。そんないろんなことを乗り越えて、あの難しい戯曲に果敢に立ち向かったなんてそれだけで凄いよ。尊いといっていい。

さらに、俳優たちが袖にはけ、客出しが始まった瞬間に黒の上下に身を包んだスタッフが舞台上に現れて、掃除を始めたところでまた頭を殴られた気持ちになる。

そうだ、この公演は基本的にスタッフも学生。今、黒のジャージで舞台上を片付けている彼らも暑い夏を俳優と一緒に戦ってきたカンパニーの一員。中には出演者のオーディションに通らず、裏方に回った学生もいるかもしれない(妄想だったらごめん)。観客が客席を去ってから登場するのでなく、まだ場内に人が残っている時にスタッフを出しちゃう演出、最高だよ、愛がある!(劇場退出時間の都合だったらごめん)。

終演後、今回わたしに公演の案内メールを送ってくれた制作の安藤保佳さん(桜美林大学)と初めてリアルに話す。

学生とは思えない丁寧で真摯なメールを送ってくれた安藤さん。ご本人も近年出会ったことがない澄んだ瞳の持ち主で、汚れた心の当方は若干ビビる。今回の公演は、受付から場内案内、分散退場のアテンドもほぼ完ぺきで、これは制作さんの手腕だと思うし、プロでもちゃんとできていない団体がある中、素晴らしい仕事だと感じた。

もし、安藤さんがこのまま演劇関係のプロの制作さんになるのなら、この業界に絶望しないことを心から祈るし、なにかできることがあるのならお手伝いしたい。善き人ほど、搾取されてしまうことがあるのも事実だから。

さて、本来ならば、演劇ライターとしてお声がけいただいた公演について、上記のようなことを書くのは違うかもしれない。作品の構成や俳優たちの演技、舞台美術や衣装(特に美術は素晴らしかった!)について細かく触れるのが正解なのだろう。

が、今回の『あたらしい憲法のはなし 3』について、それは難しい。なぜなら、あのカーテンコールや終演後に舞台を掃除する彼らの姿を見たら、冷静な(ある意味厳しい)レビューなんて書けないから。自分も桐朋の演劇科に4年通った大意での先輩として、まずはこれから演劇の世界に踏み出す彼らにエールを贈りたいと思う……たとえ踏み出した先が地獄かもしれなくとも。

いつか、この舞台で観た俳優……もしくはスタッフとして作品を支えた誰かを取材できる日が来ますように。今後、彼らが歩む道が、今より少しだけ綺麗になっていますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?