情報収集の学びを得た場所

今の私がいる活動者としての心構えの一つであり、その自芽を咲かせた原点が「全日本ろう学生懇談会」である。(以下、「全コン」と略称しておく。)全コンで何?と初めて聞く方もいるので、簡易に説明したい。

全日本ろう学生懇談会(以下略「全コン」)という団体は、全国のろう学生(※1)が集まって、交流をはじめ、学生生活で起こる様々な問題について話し合っており、ろう学生がより良い学生生活の向上を図るために活動しています。 ろう学生の現状・・・こんなことで困ったことはありませんか? 「独りぼっち…」 学校内で聴者に囲まれている中、耳が聞こえないということを理解してもらえず、あるいは理解してもらっても、何を話しているのか分からないという孤独感、寂しい気持ちを持っている… 「分からない…」 講義保障(ノートテイクや手話通訳などによって、講義をスムーズに受けられること)というものが分からない、どうやって申請したらいいのか分からない。また他大学やろう学生がどんな生活をしているのか、などの情報が全く入らない… 「困った…」 映画やテレビでの字幕、手話通訳、連絡方法などにおける生活面などの不便が多い…身の回りの問題について相談したいけど、同じ悩みを持つ者いない…困った。みんなはどうしているのだろう。 それらを話し合うために!あるいは解決するために!全国のろう学生が、全コン三本柱という共通の目標と個々の夢の実現のために集まり、そこで多くの仲間たちとのふれあいを通して一人ひとりの力を発揮できる場。それらを実行していくのがこの全コンです。 ※1 全コンでは、「ろう学生」=聴力レベルは全く問わず、 耳が聞こえない高校生、大学生、専門学生を指しています。

ここで挙げる団体説明は、設立当初から変えていない基本的な基盤として大事に引き継がれています。そしてその理念に沿って目標といえる3本柱がありますね。この3本柱は、後の青年部活動でもつながるとても重要な位置づけとなっていく経験を積んでいくわけです。

♦独りぼっちのろう学生をなくそう

全国のろう学生が親交、意見交換を深めることができる場を設けるとともに、それぞれの人生を充実にしたものにする。

♦聴く権利・学ぶ権利

大学、社会等における情報保障や知識の向上を目的として、それについて学び、情報提供、意見交換を行う。

♦社会改革

社会をろう学生にとって過ごしやすいものに変えていくことを目的とする。また社会に適応し開拓していく意欲を身に付ける。

私は、北海道で開催されるために先輩に誘われて入会し直後に年に一度行われる会員の集いの実行委員会として準備を進めることが最初の始まりだった。そこで得られた人間関係から、すぐに運営委員となりそこから3年半近くと事務局の立場として色々な仲間とともに過ごしたのである。全国各地に行くことでもちろん、その地域ごとの考えを知ることが広がった。

またもう一つ、広報である。全コンの情報は、「一期一会」という会報を通して知ることになるので毎月発行するようにしている。その広報の仕事を経験したことが、情報保障支援の情報把握もかなり濃い機会になった。また大学で学んだことを活かして、初のホームページ作成にも手掛かり後輩たちの引き継ぎで、現在のホームページに繋がるようになったことも一つの経験である。当初のHPによる情報配信は、手探りの状態でしたが現在はSNSなどの多様な手段があって色々な活動を見ることが出来るという時代になったんだと痛感する。(※ぜひ興味・関心のある方は、「全日本ろう学生懇談会」HPをご覧ください。)

さておき会報の話に入るが、実は今もなお当時の会報を大切に保管している。2012年から2015年(通信教育学生時代含む)までの会報がこんな感じになっているのだ。年ごとに役員の考えによって編集するので、形はそのままでもページが増えたり減ったりとバラバラであることは面白い。最近は、カラー化だったりPDF化で配信したり、HPから見れるとか。。時代の変化も見えているのも面白いね!

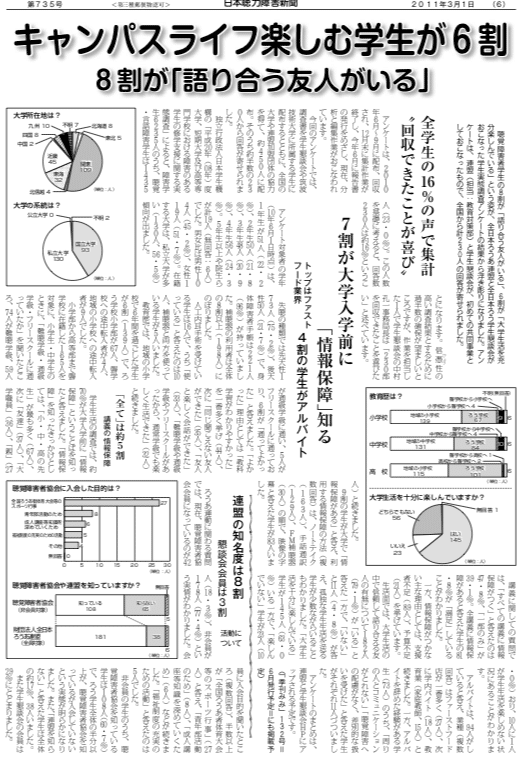

この会報だけではなく、もう一つ大きな作業をしたことがある。2010年に全日本ろうあ連盟と連携して「聴覚障害学生実態調査」を取り組んできた。当時の担当理事が後に青年部活動で一緒になったHさんである。Hさんは、全コンにおいては、会長を経験する先輩でもあった。この実態調査は、約230名近くの学生のアンケート回収・分析・報告作成と役員数人で分担して取り組んだことが、情報収集の技術力を磨くことになる経験になったことを改めて感謝したい。以下、1年近く取り組んできたまとめを日本聴力障害新聞で示しているから、そのまま引用する。そのあと東日本大震災が起こるとは思わなかっただけに発表を早めに実施し、無事作業が終了したことに感謝しなければならない。

(※日本聴力障害者新聞2011年3月号より引用)

ここで出ている聴覚障害学生の実態の声は、現在どのように改善されているのだろうか。ぜひ現役役員にも分析できることは必要かもしれない。私の頃にはなかった研究部という活動の在り方の参考になっていただければと思う。とはいえ、生々しい声が多かったことは忘れられない。大学生活を充実させることの大事なことを学んだのである。

以上が私の情報収集に対する教養を得た原点をお話したが、社会科教育や自立活動の授業で活用できるように大事に保管している。笑

いつか使えるようにしたい気持ちで、静かに待っていると綴じる。