活動者の私と会員の私

先日の投稿「青年部活動の出会い」に続き、もう少し振り返ってみたい。全コン役員に始まり、現在まで青年部役員をやっていたらちょうど14年間の活動者としての生い立ち(記録)というわけだか事情によって、3年間の空白時間がある。この3年間の空白は非常に苦しい人生であるがこれは後ほど、精神的に落ち着いてきたら話していこうと思うが今は難しいので省略する。

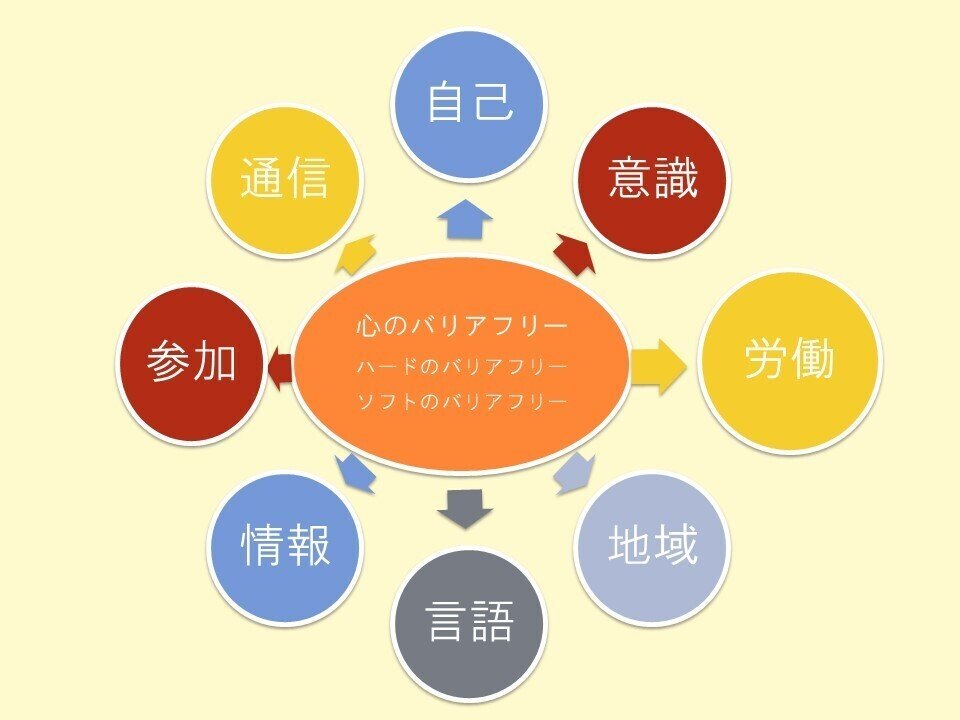

ただ一つ言えることは、活動者の私が3年間のブランクを経て4月より復帰してもう一度立て直しながら関わる機会を作りつつ、元通り以上にもっと広げていきたいと思う覚悟をすることにしたのでこの際、会員の私を含めて綴じてみたい。会員としての私は、ちょうど14年目になるわけだ。ここでまとめられたものが一つの図として以下の通り。

このような図を示していくとする。それぞれにある言葉をろう運動に関わっていくことで会員としての私が思うこの概念は、以下のように理解するようになってきた。詳しいことは、YouTubeチャンネル「デフスタディの時間ですよ♪第1回」を見ていただければ幸いである。

それぞれに当てはまった内容で学んできたことや活動を通して蓄積したその経験を今後も配信していくつもりだか、このようにして一つ一つ得られることの経験は人生においてとても成長につながったといっておく。さらにもう一つ言えるとすれば、以下の通り。

高校生活が一番の分かれ目である。ここでどのように過ごすかによって、歩む人生が色々とあるんだということをぜひ、教職員として伝えていきたいと思うこともあった。まだまだ十分に伝えきれていないので、どこかで機会あれば良いと思っている。これが以上の会員としての私である。会員としての私から感じる学びについては、自立活動について関わるため、ぜひ先日の投稿「自立活動について考えた理由」を読んで頂ければ幸いである。

そして活動者の私というと、なぜ復帰していくほどの覚悟をもって今後どのようにしていきたいのか。それには、これまでの活動の中で得られた一つのまとめがある。以下の通りは、ある講演内容を引用したものである。

このようなサイクルを意識すれば、活動者として何を明確にもって動くべきなのかも分かりやすく伝わりやすい姿勢が作れるじゃないかと思っている。そしてこれら全てを一人で活かすにはそれぞれの個性で出来ないこともある。私は、どちらかっていったらまだ「仲間」の部分が下手なところかもしれない。だから嫌われているという現状と向き合うことも大変である。

でも毎年開催される全国ろうあ青年研究討論会((以下、全青研)はぜひ教え子を含めて生徒だった卒業生の多くの方には参加できるように伝えていくことが、今の私に出来ることだと思っている。学校では学べないことをここではたくさん吸収できることで視野が広がり、さらに成長できる場所ではないかと考えている。コロナ禍で大変な状況ではあるが、年に一度のイベントだけではなく、小さな企画などにおいても青年部活動として一つ一つ大事に後輩たちに教えていくことが必要である。

そのために3年ぶりに復帰することを決めた。一方で犠牲になる覚悟は、たくさんある。これを周りから支えてくれることも感謝しなければならないところであり、そこの精神的苦痛は戦い続けることになる。でも自分が積み重ねてきた経験と財産は大きいのでこれを少しずつ分けていくことで育てていくことが出来れば、今後のろう運動において大きく変化があるのではないかと思う。

以上が活動者の私であり、会員の私としても両方架け橋をうまく使い分けしながらきちんと事実を伝えることの姿勢を忘れてはならないということをここに綴じていく。