そもそも品質工学f 基本機能は望小特性?(85)

「静特性?ダメ!絶対!」

そんなことを言っていた時期もありました…(^^;

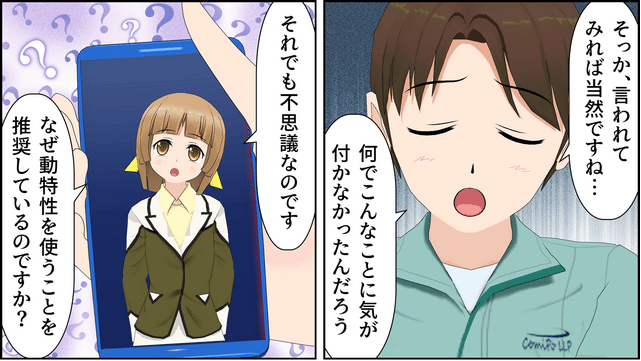

静特性がダメなのではなく、機能を考えてないからダメなんだということに気が付いたのは、10年前ぐらいですかね…

そんな感じのお話ですー

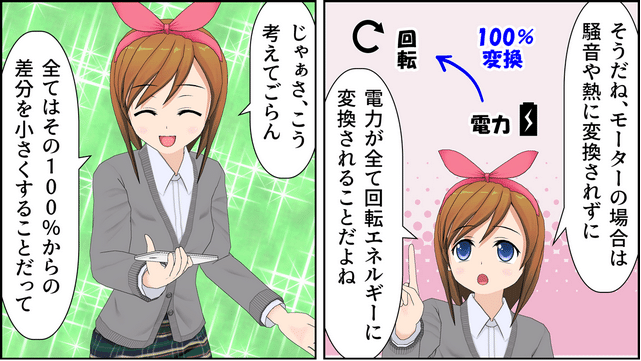

そう、究極は理想からの差分、だから望小特性なのです。

ただし、これができるのは技術の本質をしっかり押さえてあること。

そして、対象の技術がかなり完成度が高いこと。

これが前提条件です。

技術レベルが低い場合

本質を見ているのかどうか、怪しい場合

こういった場合は、動特性がいいです。

もっと失敗して、情報を得る必要があります。

どこが落とし穴なのかを知る必要があります。

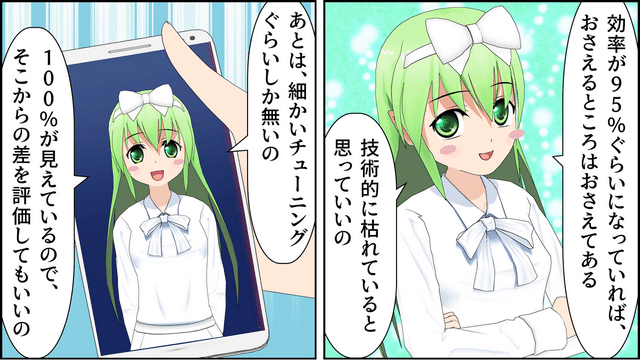

そのためには、効率よく情報を得る必要がある。

だから、直交表を使うのです。

別に精度よく情報を得たいわけじゃない。

精度よく得たいなら、直交表を使わずに、一因子実験をします。

広く浅く、情報を早く得たいのです。

そして、答えのありかの目星を早くつけたいのです。

だから、直交表を使う。

絞れたら、精密実験をすればいい。

最初から、ダメな部分の詳細実験をしても意味ないでしょ?

道具ってのは、時と場合に応じて変えるもの。

それには、目的を明確に把握している事。

そして、道具箱に様々な状況に対応できるツールがあること。

そういう状態が最強だと思うのですよ。

次は、射出成型機がテーマかな?

続きが気になる人はこちら!

↓ ↓

いただいたサポートは、有益な情報を提供し続けるための活動にあてていきたいと思います!