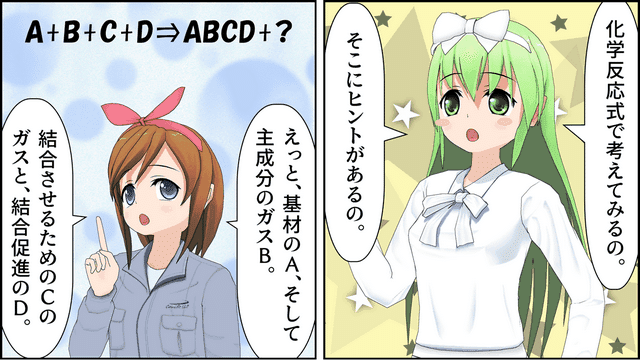

そもそも品質工学 第129話 いらないものの反対はほしいもの?

入れたガス量と反応したガス量。

この比例性で評価しようとしたが、直線にならないことがわかった。

そう、反応できるガス量には限界があり、曲線関係になるのだ。

こういった場合は、どうやって評価すればいいのか?

もともとは、MITのドンクロージング博士(ゼロックス)が、コピー機の紙送りで使ったのが最初です。

ようは、送ってほしい紙と、止まっていて欲しい紙。

その差を大きくしたいとして、考え出した評価方法です。

送りたい方は望大特性、止まっていて欲しい方は望小特性。

コピー時に2枚の紙を送ってしまうのは困りますからね。

それを、動特性の形にして、動的機能窓法としたのが田口先生。

さらに、適用先を化学反応としました。

なぜか?

化学反応の基本機能を測ることがとても難しいからです。

ガスクロマトグラフィーとかを使っても、ある一定時間に測定されたガスの成分の平均値でしかありません。

ばらつきを簡単に測れないのです。動特性にもしにくいです。

そして、マンガの中にあったとおり、化学反応は主反応と副反応があります。それは表裏一体です。化学式であらわせるのです。

通常のハードウェアの加工の実験だと、熱、振動、音など、さまざまなエネルギーの逃げ場があります。

それらすべてを同時に測ることは困難です。

しかし、化学反応なら、それがかなり限定できるのです。

実験が試験管の中で済みますので。

だから、いらないものを全部まとめて測れる。

そして、欲しい主反応も測れる。

機能窓法には、速度差法と速度比法という2種類があります。

ようは、化学反応のスピードを重視するのか、欲しい成分が多く得られる方を重視するのか。

両方欲しいってのもありますが、時には、相反します。

使うもとデータは同じなので、両方の計算をして、要因効果図を描き、いいとこどりをするってことになりますかね。

相反するところは、どこかで妥協かな。

次の話が、化学反応編の最終話ですね。

結果はどうなるのか?

この実験をどのようにまとめるのか?!

話の続きが気になる人はこちら!

↓ ↓

いただいたサポートは、有益な情報を提供し続けるための活動にあてていきたいと思います!