そもそも品質工学 第146話 品質工学の直交表

これまでも何度も出てきている直交表。

実験回数を減らす?

いやいや、それは目的じゃないですよー

忘れちゃいましたか?

じゃぁ、彼らに説明してもらいましょう!

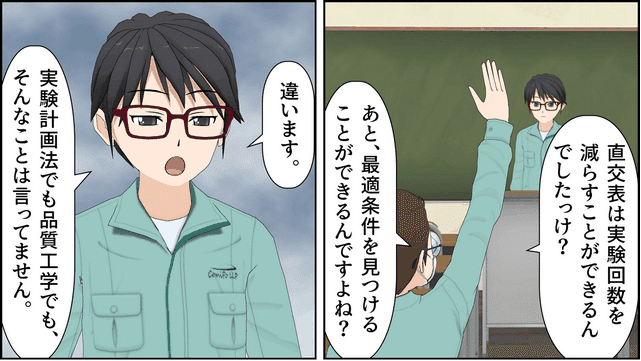

交互作用を調べるには2^n系、3^n系、これは実験計画法で。

主効果を調べるには、2×2×3=L12、2×3×3=L18、これは品質工学で。

この違いを理解せずに、品質工学で2^n系、3^n系を使う人がいます。

使えないとは言いませんが、目的が違います。

直交表L18は、実は田口先生が考案する前からありました。

しかし、その形はまだ不完全で、自由度(データの)が多い状態だったのです。

そこで、田口先生は不完全な直交表に列を追加し、最後のコマにある直交表L18を作ったのです。

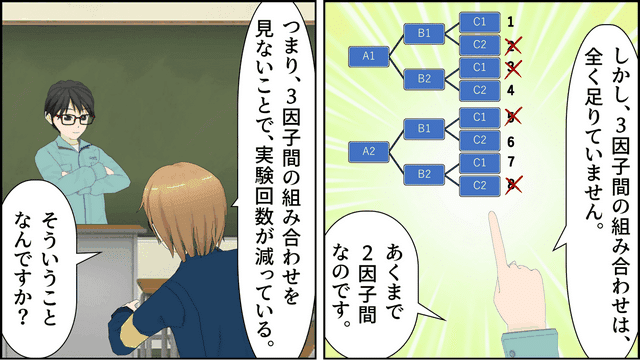

それまでは、直交表は実験計画法で交互作用を調べるための表でした。

なので、混合系の直交表を使う場面はなく、特に研究が進んでませんでした。

しかし、品質工学で主効果を中心にロバスト性を評価するという目的になると、L18やL12の混合系が有用になったのです。

なぜそうなのか?

本来の目的は何なのか?

こういった時代背景を知っていれば、より理解が深まりますよね!

さて、次回は要因効果図だ!

↓ ↓

いただいたサポートは、有益な情報を提供し続けるための活動にあてていきたいと思います!