そもそも品質工学 第145話 誤差因子と機能性評価

ばらつきに2種類あるってのはわかりました。

では、そのばらつきをどう評価に組み込んでいくのか?

また、ばらつきの要因といっても様々あります。

それらをどうピックアップするのか?

今回は、そんなお話です!

何のシステムを評価しようとしているのか?

何に対して強いのか、弱いのか?

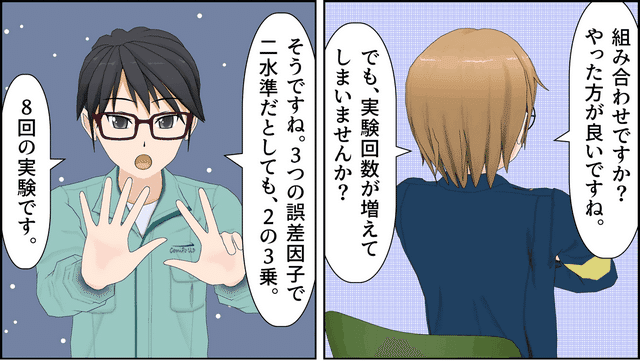

それらをどう組み合わせて実験するのか?

今回は、誤差因子の話でした。

実験計画法では、因子をわけずに全部放り込んだ実験をしていました。

各因子の効果、交互作用を見るためです。

品質工学では、この因子を層別したのです。

ユーザーが扱うインプット、これが信号因子

ユーザーが欲しいアウトプット、これが出力

ユーザーの手元で発生し、製造段階ではどうにもならないもの、誤差因子

その誤差因子の効果を打ち消すアイディア、制御因子

これらの関係性を調べる。

それぞれに求めるものを機能性という評価方法に入れて評価する

このアイディアこそが、タグチメソッドなのです!

研修の話の続きが気になる人はこちら!

↓ ↓

いただいたサポートは、有益な情報を提供し続けるための活動にあてていきたいと思います!