そもそも品質工学f 品質を測る?(86)

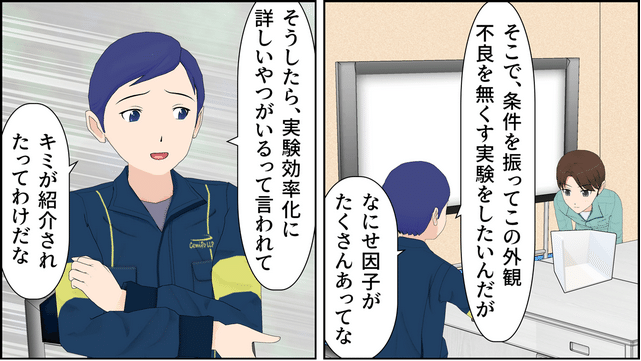

なんか不穏なテーマを押し付けられそうな感じ。

さーて、どうなるのか?

…会議後

…後日

クミちゃんの膝小僧はレアかも?w

さて、それはさておき…

相談受けるテーマなんて、こんな感じですよ、実際は。

実験回数に制限がある、外部で実験している、評価尺度が外観の目視評価

いや~、すぐに逃げ出したいテーマですw

相手が、「品質工学を使え」なんて命令を受けてたら、もう最悪

品質工学ではなく、全組み合わせの小さい実験で、分散分析をお勧めして、その分散分析をExcelで自動計算する方法を解説して、さよならーっ!

「あれ失敗するだろうなー」って思いながら居室に戻る。(==;

だって、L9で静特性やって失敗して、「品質工学使えねー」なんて言いふらされても困りますからね。

「実験計画法使えねー」ってのは、あまり聞いたことないですし。

失敗したら、実験した人がわるいってことになるのかな?

もし、あなたが今回のマンガのようなテーマにぶつかったら、どうしますか?

無理にでも品質工学風味な実験をしますか?

それとも、他の方法でお茶を濁しますか?

もし、相手が本気で問題を何とかしたいと思っているなら、喜んで一緒に考えます。

相手が品質工学を使いたいというなら、それは間違っていると諭します。

目的は、技術開発であり、品質工学を使うことじゃないハズですから。

もっといい方法があるかもしれない。

もっといいツールがあるかもしれない。

そこから始めるのが、クリティカルシンキングですよ!

さて、品質特性を測った結果はどうなるのか?

もう、タイトルでバレている感じですがw

続きが気になる人はこちら!

↓ ↓

いただいたサポートは、有益な情報を提供し続けるための活動にあてていきたいと思います!