1980年代のおもちゃ語り~その1~

今ではマニア向けの商材も多く、オトナがおもちゃを買ったりすることも当たり前の風景ではありますが、そうでなかった時代について考えてみたくなったので、自分の経験をチラシの裏のような備忘録としてしたためておきます。

1980年代はおもちゃ会社だけではなく、代理店、小売店、出版社などもマニア向け商材(今日でいうところのハイエイジ向けホビーとほぼ同義です)を模索していた時代でもあったし、古いおもちゃに関しても、まだ骨董との住み分けができていなかったように思います。

いわゆるビンテージトイを取り扱うビリケン商会が誕生したのが1976年、月刊アニメージュの創刊、ファンタスティックコレクシンの刊行が1978年。この年には映画『スター・ウォーズ』『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』が公開され、折からの懐かし漫画ブームと混然一体となって新たなムーブメントを構築していきます。これまで「子供向け」として成長の過程で捨て去っていった(そう、まだ70年代はこの手の嗜好は卒業し、捨て去らなければならなかったのです)ものに再びスポットが当たっていました。その翌年には『機動戦士ガンダム』のTV放映がはじまり、新たな時代が鳴動し始めたのです。しかし、これらはあくまで作品単位の話であり、おもちゃに関しては相も変わらず卒業し、捨て去らねばならないものでした。それでもイマイの『サンダーバード』に代表される絶版プラモデルやマルサン・ブルマァクの怪獣人形、ブリキのおもちゃなどのコレクターは存在していましたがそれほど大きな存在ではありませんでした。

そうした時代にあって、自分はおもちゃが好きすぎて、親をはじめとする外圧で卒業を強いられましたが、折からのSF映画ブーム、懐かし漫画ブーム、さらにはアニメブームによって大きく引き戻されることになります。そんな年端もいかない自分は、おもちゃ屋さんのレジ奥にある「玩具通信」「ビーヤングエイジ」「トイジャーナル」といった業界紙の存在を知ります。

「これを読むためにはどうしたらいいのだろうか?」子供なりにない知恵を絞っていたのです。

そんな中、業界紙の存在を知ることでおもちゃを作ってるのも、おもちゃを売ってるのもオトナであること、「そういうオトナになればおもちゃを卒業しなくていいんだ」ということに気がつきます。そんな自分にとってのパスポートというか憧れが業界新聞、業界紙の類だったのです。

当時、行きつけであった模型屋のおじさんの計らいで見ることのできたプラモ見本市の存在も大きかったです。そこは紛れもなくオトナの世界で、そんなオトナの世界をのぞけるツールがいわゆる業界紙に違いないと残念な少年としては信じていたのです。

はじめての見本市は、ちょうどガンプラが出始めで、1/60ザクの木型などが展示されていたのを憶えています。ズゴックの木型もモノアイとかミサイル発射口がマジックで書かれていたり、超銀河伝説のシュメール号の木型とかも展示されていました。で、そこでも気になるのは業界紙の存在。ブースで定期購読ができるかどうかを尋ねたところ、体よく断られます。当然です。あくまでも流通向けの業界紙なので、子供がやってきて「おっちゃん、コレなんぼや」言われてもという話なわけで。

そこで子供なりに思いついたのが「おもちゃ屋の店員になれば」ということでした。当時の日本のおもちゃ業界は売上の8割をクリスマスシーズンに依存している時代で、年末年始はどこの売り場も人手を募集していました。そこでバイトとして潜り込むことに成功して、休憩時間などに「玩具通信」や「トイジャーナル」を読みふけることができるようになったのです。思えば、他に方法もあったような気もするのですが。

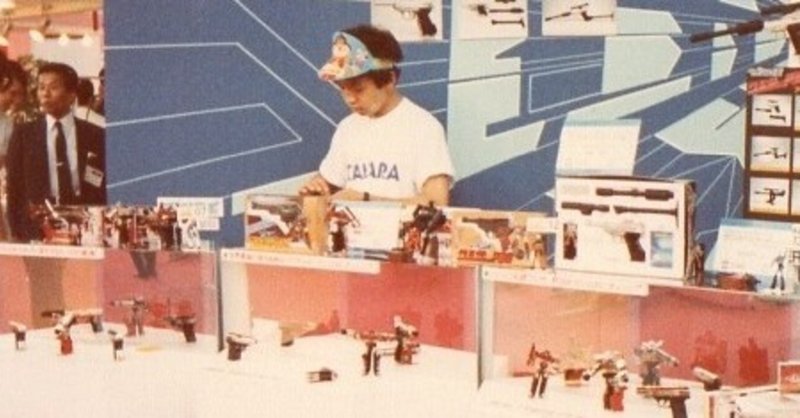

そんな中で教えてもらったのが「国際玩具見本市」の存在です。自分が初めて足を運んだのは「第1回東京おもちゃショー」でした。これは、それまで「東京国際玩具見本市」として開催されていた見本市の名前を改めて一般公開日を設けて開催されたもので、第一回ということもあって水森亜土の歌うテーマソングが作られるなど、その認知度アップには、かなり力が入っておりました。

晴海の見本市会場に入ると、そこはまさに夢の世界で、このまま自分は自分死んでしまうのではないかという多幸感を味わいます。だって、日本のすべてのおもちゃがいじり放題、実際に開発に携わった人とも話し放題なのですから、病状は悪化しても仕方がありません。当時はマニアもそんなにいなく、マーケティング用語でいうところのブルーオーシャン状態。メーカー側にすれば迷惑な話ではあったと思いますが。

この時に女玩のブースで展示されていたのが「ジェニー」と呼ばれる1/4サイズのハイエイジ向けファッションドールでした。これまでの着せ替え人形とは一線を画すクオリティで当時のマテル版バービーを鑑みても、かなり先鋭的なアプローチだったと思います。残念ながらジェニーは発売されることなく、そのハイセンスなファッションはバービーに収斂されていきます。マーバ事変でバービーの名称変更時にその名が復活するのはまだ先の話であります。

「東京おもちゃショー」に足を運んだ一番の成果は、キャラクター、メーカー単位ではなく、おもちゃ業界を俯瞰して見れたことと、いろんな人と知り会えたことだと思います。その後、諸先輩方と知り合った際、そうした道も諸先輩方はすでに通過してきたことを知るのですが。

何よりも嬉しかったのは、そうしたおもちゃを愛好する人間は、他にもいたということです。必然的に都内大型百貨店の売り場などが同好の士のサロン的な存在になったり。思い返せばわずか3年ちょっとの出来事なのですが、たまらなく濃密な時間だったように思います。

80年代のおもちゃ業界では、百貨店が大きな位置を占めており、その対応策として「助勤」という制度がありました。これは週末などの繁忙期だけ店員をおもちゃ会社から派遣するというものです。助勤の人は、その週の土日における自社製品や他社製品の売れ数を記録して留守番電話で報告するというもので、その情報はPOSデータとは別の集計として速報的に扱われていました。こうした助勤はおもちゃ会社の営業の人が担当することもあれば、バイトが務めている場合もあります。業界紙に載っていない生の声を聴くには助謹の人と知り会えば良いことに気がつきます。学生と異なって助勤の人は半分以上、そっちの世界の人で、なおかつマニアな人も少なくなかったので、急速に集まる情報密度が高まっていきました。とはいっても現在に比べると大したものではないのですが。

タカラ、トミー、タカトクともにファンならばメーカーの人も話を聞かせてくれましたし、こちらの話も聞いてもくれました。ポピーは当時からガードは堅かった印象があります。とはいってもマニアというのは少数であり、全体の売り上げに誤差程度の影響しか及ばさないという認識は強かったと思います。なので、80年代半ばは、そうしたマニア向け商売は一過性のもではないかという懸念もあり、大きく成功した作品も少なく、どこも懐疑的であったのではないかと思います。事実、この時期に発売されたマニア向けの商材は一部を除いてそれほど成功はしていないのが実情でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?