EPSON ハンドヘルドPC HC-20の修理4

基板の清掃について

前回バッテリーの取り外しで液漏れがあることを書きましたが、もう一つ液漏れする可能性のある部品があります。

電解コンデンサ(キャパシタ)です。

HC-20の場合は特にこのキャパシタの品質が悪くほぼ間違いなく液漏れしてます。

だからと言ってEPSONの当時の設計が悪いというわけではないと思いますが、まあ確実に漏れてます。

※基板の方も防錆処理が甘く腐食が当たり前のように起こりますがこの辺は後継機のHC-40以降は改善されているようです。見るからに全然品質が変わってます。この差はちょっと面白いので機会があればお見せします。

さて、キャパシタのあるところに液漏れありということでどの辺りにどんなキャパシタがあるのかを確認します。

これは海外でまとめてくれているおじさんがいるのでありがたく使わせていただくことにします。

https://www.soigeneris.com/document/vintcom/Epson_HX-20_Capacitor_Map.pdf

交換対象のキャパシタ一覧

この画像ではボードの表面となっていますが実際には基板の裏面が見えているでしょうから反転してみて下さい。

図でもわかる通り電源や外部インターフェイスコネクタ周りに割と集中しています。

MOSUボード清掃

メイン基板(以降MOSUボード)裏面はアルコールで軽く磨きます。

子供用歯ブラシがいい感じです。

優しく磨いて上げてください。

表面はキャパシタのある周りに電解液が液漏れしているような箇所を見つけたら丁寧に洗浄します。

あまり強くゴシゴシすると、絶縁インキ(ソルダーレジスト)が剥がれる場合もありますので優しくしましょう。

もし剥がれてしまったらソルダーレジスト補修剤を塗って保護します。

場合によっては青錆が付いている場合がありますが、デンタルフロスを使うと比較的取りやすいですね。

裏面の清掃とキャパシタ交換準備はちょっとしたコツが必要です

MOSUボード裏面は清掃の後キャパシタ交換をすることになるのですが、これが結構大変な個体もあります。

錆がどこまで進行しているかで対応が変わります。

洗浄が終わったらキャパシタのハンダ面をよくみてください。

おおよそはんだが黒ずんでいるかと思います。

これはハンダが酸化した証拠で上図でいう紫の部分をはんだごてで加熱しても上手く溶けないことが多く、かといってはんだごての温度を上げると基板の損傷がかえって悪化する原因にもなりますので工夫が必要です。

削る方法は2種類ありますがまず1つ目は

グラスファイバーやすりで削る

ことです。

ただしこの方法は範囲が必要以上に大きくなってしまうので削りすぎるとソルダーレジスト部分が削れたりするので少しずつ削って確かめながら進めていきます。

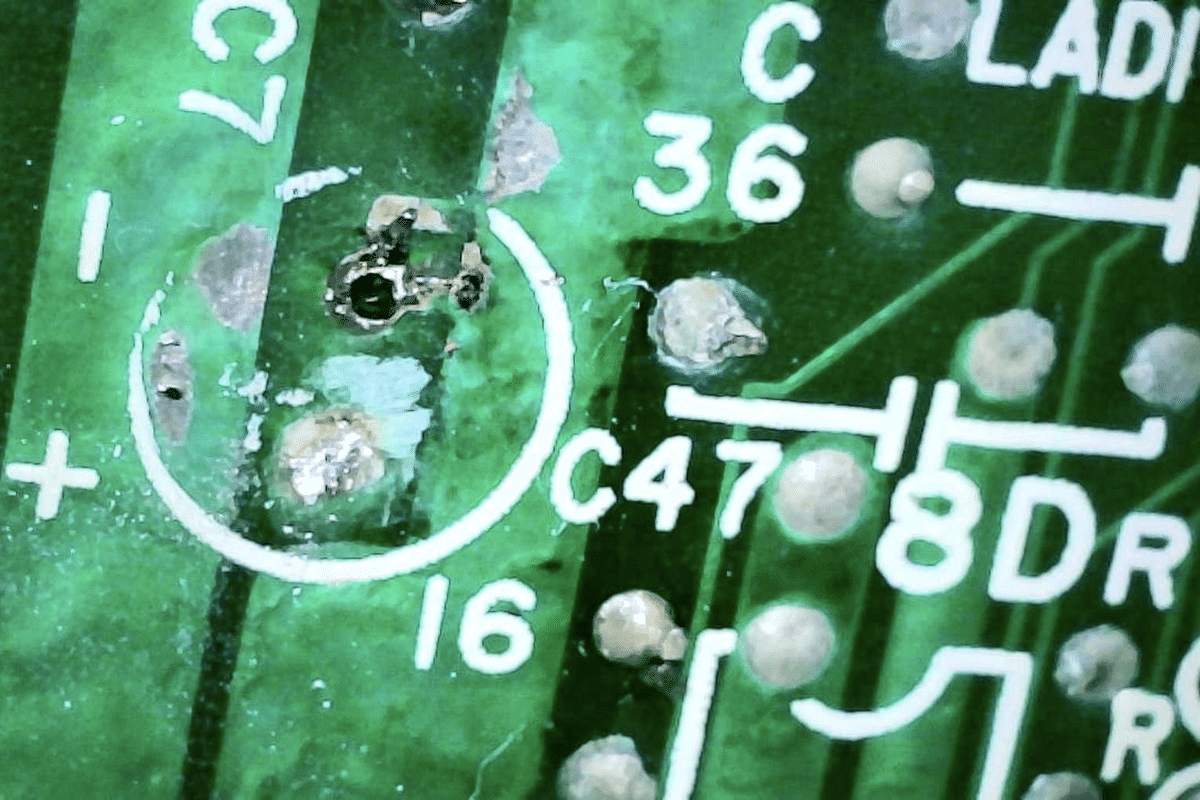

実際に削るとこんな感じになります。

ご覧いただいた通り部品の周りのソルダーレジスト部分が剥がれています。

ただしこれは補修剤で保護すれば問題ないので特に気にしなくても大丈夫です。

2つ目の方法は

精密ドライバーやマイクロニッパでハンダを削る

というものです。

難易度で言うとこちらの方が高い気もしますが、はんだ部分にだけアプローチしますので他のところを傷つけなくても済みます。

ただし力加減が難しいので失敗すると当然基盤を傷つけますので注意が必要です。

マイクロニッパで挟んで削るのが最近では多いですね。

これだと失敗も少なくて済みます。

ともかく、上の参加したハンダを削って酸化していない部分を露出させれば通常の温度で溶けますのでキャパシタも外しやすくなります。

ただし、これでも取れないものもあります。

そうです。先ほどの図にあったランド部(部品の足ですね)が錆びてしまっている場合です。

この場合は最悪でハンダが取れても足だけ残ったりサビで詰まっているのでここを綺麗にしないことには先に進めません。

色々方法はあるのかもしれませんが、私はドリルビットを使って錆をこそぎ落とす方法を試しました。

錆びついているホールに対して小さめのビットから穴を開けていきある程度の穴が空いたらビットで錆をこそぎ落とすと言う方法です。

これは自分でも危険だなぁと思いながらやったのでおすすめはしません。

ただ、ホールの銅箔が残っている場合はこれが一番綺麗に除去できるかと思います。

やりすぎると当然銅箔まで削ってしまうのでやりすぎないように注意します。

ここまでできたらいよいよ部品交換ですが

少し長くなったのでまた次回です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?