鉋を使いこなす4つのポイント

鉋は日本の手仕事の代名詞とも呼べるような道具ですが、機械の発展とともにあまり使われなくなってきました。

はじめて木工を習ったところで使い方を習ったものの、うまく削ろうと思うとなかなか難しく未だに完璧とはいきませんが、試行錯誤する過程で気づいたり本で読んだりして得た知識を4つのポイントとしてまとめました。これだけで、うまくいくという簡単なものではありませんが、これから鉋を使おうとする方や使っているがなかなかうまくいかないという方の参考になればと思います。

刃の研ぎ

鉋の刃を研ぐときにまず大切になってくることは、砥石の刃を当てる面がきちんと平面になっているかという事です。買ったばかりの砥石はだいたい平面が出ていますが、鉋の刃よりも砥石の方が柔らかいので、刃が減るよりも速いスピードで砥石の平面は崩れていきます。砥石の中央部分ほどよく減っていく傾向にあるので、そのまま使っていると鉋のしのぎ面が丸くなってきます。その結果、切れないばかりか刃の真ん中だけしか削れない鉋になってきます。私は、砥石の面直しには、ダイヤモンド砥石を使っています。あと、人造の仕上げ砥石を水に漬けて保存すると変質してしまいます。濡れた状態で長く置かないようにしましょう。

砥石の平面がでていたら、鉋刃のしのぎ面をぴたりと砥石に着けた状態で鉋刃を前後させて研いでいきます。しのぎ面全体を均一に砥石に押し付けるようにすると、どうしてもより柔らかい地金の方が多く削れて行き、刃の角度がだんだん鋭角になってきます。杉などのやわらかい木を削るのは、刃の角度が鋭角になっている方がよく切れるのですが、木材は均一な素材ではなく節などの硬い部分が混じっているので、節を削ったときに刃こぼれを起こしてしまいます。刃先の方により力がかかるイメージで研ぎ、刃の角度が購入した時(28度ぐらいが良いそうです。)と比べてどうなってきたかチェックしながら使っていくと良いでしょう。刃の角度が鋭角になってしまった場合は、グリンテックなどの冶具を使って研ぐしか直す方法がないと思います。グラインダーで削ってしまうと、裏が切れますので(鉋のしのぎ面の反対側を裏と呼び、端だけ平面が出ているという特殊な状態になっています。裏が切れるとは、その状態が崩れるという事です。)お勧めできません。

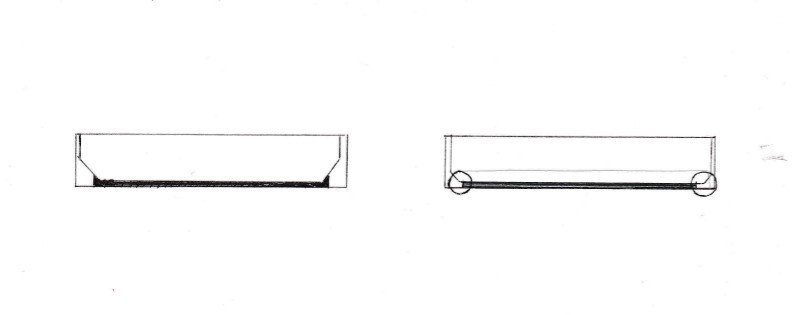

刃口の状態

上の2つの図は、鉋の刃口を表したものです。左の図は刃口の幅より鉋刃の幅が小さくなっていますが、右の図は鉋刃の幅の方が広くなっています。右の状態の鉋で刃の幅よりも広い幅の木を削った場合、図の〇で示した所に鉋くずが詰まって削ることが出来ません。どちらかというと、刃口は購入した時よりも狭くして(刃口を埋めて)使うものです。鉋くずが詰まって使えない場合は、刃口を広げようとする前に右の図の様な状態になっていないか、確認してください。なお、鉋の研ぎには「けちりんを取る」と言って、〇で示した刃の場所を余計に研いで木を削ったときに段差(鉋枕といいます。)ができないようにする技術があります。うまくけちりんが取ってある場合、〇の所は木材に刃が当たらないので、右の図のようになっていても鉋屑は詰まりません。

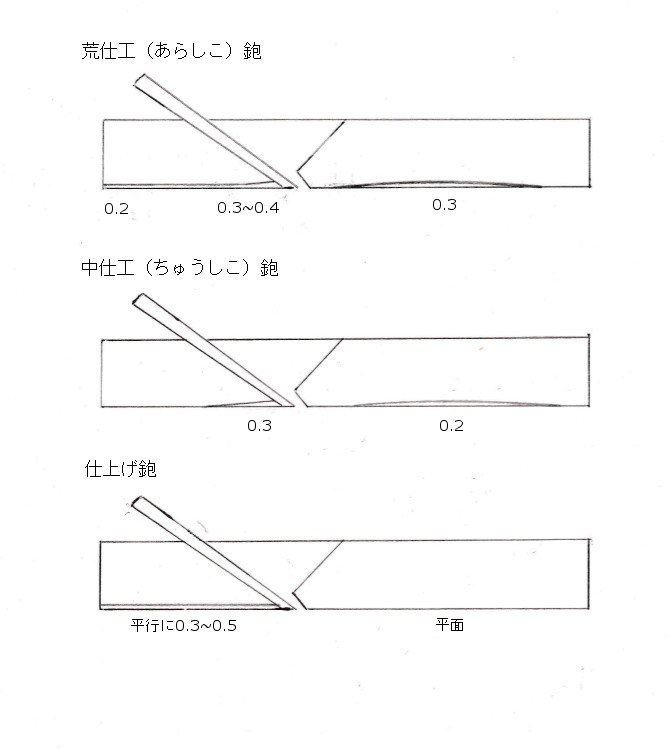

下端の状態

鉋台の底面を下端(したば)と呼び、この面がしかっりと調整されていなければ薄い鉋屑を出すことはできません。また現在では鉋は主に仕上げに使われていますが、下端を変えることにより、粗削り用や平面出し用の鉋に調整することができます。下の図は荒仕工(粗削り用)、中仕工(平面出し用)仕上げのそれぞれの下端を示したものです。数字は削り取る深さを示していて、単位はmmです。

どの鉋でも、刃口の所の下端が削る木に接していることが重要です。ここが接していないと刃口が広がっているのと同じ状態になり逆目が止まらず木がめくれてしまいます。また、この下端調整用の鉋として台直し鉋があります。鉋刃が鉋台に対して90度の角度で仕込んである(立っています。)鉋です。鉋台はどうしても乾燥や湿気により狂って来ますので、必要な鉋です。

鉋刃の仕込み角度

上の3点がうまくできていれば、スギ、ヒノキなどの木はある程度うまく削れると思います。ただ、コクタン、シタン、カリンなどの唐木と呼ばれる特に堅い木は逆目が止まらずうまく削れないと思います。ケヤキも少し難しいかもしれません。普通に売られている鉋は仕組み角度が40度くらいになっていますが、以前働いていた家具屋の職人さんは65度くらいに仕込んだ自作の鉋で唐木を削っていました。下の写真は刃の鋼が終わって使わなくなった鉋台を頂いたものに、私が安い鉋の刃をグラインダーで切って仕込んだものです。反り鉋ですが、下の普通の仕込み勾配の鉋に比べて角度の違いが分かると思います。このような鉋は普通には売られていないので、刃物屋さんで仕込み角度を指定して特注で作ってもらうしか方法がありません。ただ唐木を削る場合このような鉋がない場合、前述した台直し鉋でも代用できます。普通の仕込み角度の鉋で削るより、全然きれいに削れます。

いかがでしたか。今回は鉋の使い方について、自分が失敗してきたことも踏まえてまとめてみました。ぜひ参考になさってください。

参考文献

増補版 たくみ塾の木工の基本 基礎から学ぶ木工作 婦人生活社 (絶版です。)

実践大工道具仕立ての技法 曼荼羅屋流研ぎと仕込みのテクニック 誠文堂新光社

©2020 みくまり木工芸. All Rights Reserved.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?