別冊 魚取ゆき 全課題作品

法政大学の授業「創作表現論」で学生が書いた作品の中から秀作を紹介します。別冊として、全12回の課題に対して魚取ゆきさんが書いた作品をまとめました。

「創作表現論」についてはこちらのページをご覧ください。

1 「はんどたおる1」「はんどたおる2」

(課題:立川志の輔の落語「はんどたおる」)

「はんどたおる1」

会社の後輩から自宅にハンドタオルのセットが届いたのはその日の夕方で、開けたのは翌日の朝9時だった。夜明けからたらふく母乳とミルクのブレンド(内訳はちょうど半々だ)を飲んで朝はやくからお昼寝モードにはいり、ぐずっていたあかりをマー君が隣の部屋に寝かしつけに行くと、きのうの夜からマー君と交代で、眠ったり起きたりを繰り返していたわたしは、リビングのあかりを消して、ソファで仮眠を取ることにした。

目が覚めたとき、30分しかたっていなかった。隣の部屋からは物音ひとつせず、マー君もあかりもまだ隣の部屋で眠っているようだった。きのう届いたままテーブルに置きっぱなしになっていたピンク色の正方形の箱が目について、開けると2つ折りの名刺サイズのグリーティングカードと、ブランドものらしいハンドタオルが入っていた。

≪ハッピーバレンタイン! あと、出産もおめでとうございます≫

ハンドタオルを広げてみると、赤い縫い取りのある丸いフチに、わたし名前のイニシャルが刺繍してあった。

M.S

「だれそれ」

思わずわたしはつぶやいた。

結婚と出産をほぼ同時にしてしまったので、何だかいろいろ実感がない。産休・育休を取った実感もないし、マー君と結婚をした実感もないし、赤ちゃんを産んだ実感もなければ、何なら、生きている実感もない。いわゆる産後ブルーなのかもしれない。

ハンドタオルを送ってきた後輩はわたしと同い年の、社会人として年次は2つ下になる後輩だった。昨年、わたしのいる会社に中途入社で入ってきた彼女は、大学に入学するときに2浪したのだといって、一貫してわたしに対して後輩として接した。彼女は音大のピアノ科卒だった。別にタメ口でも構わないのだが、彼女はだれに対しても後輩のようなスタンスで接し、職場ではべテランの女性社員を中心に、男女問わずかわいがられる若手社員のような立ち位置になった。

「今日の晩メシ何にする?」

隣の部屋からマー君がやってきた。マー君は朝起きたときより眠そうな顔をしていて、きのうのままのグレーのジャージ姿で、頭に寝ぐせがついている。

「牛丼」

「また牛丼でいいの」

「うん」

「牛丼って母乳に悪くないかな?」

「いいでしょ別に」

マー君はジャージの上にジャンパーをひっかけて、財布を手で持って出ていった。マー君はジャンクフードばかり食べているのに、わたしの母乳の栄養分に関しては、特別に気をはらっている。

「まあ、いいか」

わたしはひとり言を言った。

マー君がいなくなると、家の中はしんとする。家の中がしんとするとなぜかいつも、リビングの奥のピアノの上においてある、死んだマー君のお姉さんの額縁の写真が目に入る。小さい写真を引きのばしたのだろう、輪郭の線はぼやけていて、目線は焦点を定めず、カメラのほうをむいているから、モナリザみたいに見るたびに目が合う。その顔はハンドタオルを送ってきた会社の後輩のその顔に、少し似ているといつも思う。額縁の横にあるふつうサイズの写真たてには、当時小学生だったらしいマー君と、そのとき中学校にあがったばかりだったマー君のお姉さんが、聡子さんといっしょに小豆島に行ったときの写真が入れてある。この1年で、マー君よりとわたしとの年齢差が、3歳から2歳になってしまった、死んだマー君のお姉さん。

わたしたちが子ども作るタイミングはとても変だった。マー君のお姉さんが留学先の南米で急に亡くなって、まだ1か月も経っていなかった。結婚は、お互い完全に合意でのいわゆるできちゃった結婚だった。

マー君は思ったよりもすぐに帰ってきた。マー君は両手から下げたビニール袋をテーブルの上において、がさがさ音を立てて牛丼やサラダや味噌汁のパックを取り出した。牛丼を食べているとき、隣の部屋からあかりの泣き声が聞こえた。マー君は牛丼をかきこんでいた手を止めて、隣の部屋に走っていった。

わたしはまだこの生活に慣れていないんだ。サラダをフォークでかき集めていたわたしは、なぜだか急にそう思った。

午後、マー君はあかりを寝かしつけると、ちょっと行ってくると言って財布を手で持って出かけていった。たぶん、パチンコに行くのだろう。駅のすぐそばにパチンコがあって、マー君はときどき歩いてそこに行った。そしていつものように30分ほどで帰ってきた。帰ってくると、マー君はわたしには「おう」と声をかけ、わたしよりも先に、あかりを見る。

高校を卒業してから地元の化学メーカーで働いていたマー君は、わたしが育休を取るといっしょに育休を取り、わたしよりも熱心に育児をした。

「ごめん、ちょっとキッチンの棚からミルクのパックもってきて。水色の大きいカンカンに入ってるやつ。封開けてるやつね」

隣の部屋からマー君がわたしに呼びかけた。

「うん」

「あ、ていうかいま、母乳出る? あかり、ちょうど今お腹すいてるっぽいから、出るならあげといたらいいと思うんだけど」

「うーん」

「どうする? やめとく? ていうかまだおっぱい痛い? 痛いならミルク用意するけど」

わたしがあいまいに返事をすると、マー君は気にするそぶりもなく、じぶんでキッチンに行ってミルクのカンを取って、あっという間にお湯をわかし、そそくさと部屋に戻っていった。

マー君のお姉さんが死んでから、マー君はきゅうに子どもをほしがった。男でも女でもいいけど、やっぱりできれば女の子がいい。マイちゃんに似ててもおれに似ててもどっちでもいいけど、何となくどっちにも似てる女の子。バスケ教えたり釣りを教えたりして育てるんだ。

「うん」

圧倒されてわたしは言った。それまで、マー君は結婚の話はおろか、これからも一緒にいるかどうかさえ、話すのがおっくうそうだったのに。わたしの両親は嬉しそうだったし、聡美さんだって涙を浮かべて喜んでくれた。わたしの両親は、マー君の貯金とあわせてわたしたちが住む家を買ってくれたし、小学校の用務員として働いている聡美さんは、週末になるとスーパーで買ってきた食糧品や、日用品類、インテリア用に花屋で束ねて買ってきた花束をもって、しょっちゅう様子を見にうちに来てくれる。

あかりが産まれて、2か月半になる。わたしは、全身から栄養とエネルギーが流れ出てしまったみたいで、何だか腑抜けになってしまった。本能のスイッチがオフになって、知らない人間になったみたいに感じる。

財布を持って、マー君はまたどこかへ行っていた。リビングの壁時計がコチコチなっていた。いつの間にか涙が出ていたのを、テーブルに置いてあったハンドタオルで拭いて、ついでに鼻も思い切りかんだ。

鼻水をつけた形のまま、ハンドタオルはテーブルの上で山折りになっていた。

そうしているうちにマー君が玄関に帰ってくる音がして、それを待ちかまえていたかのように、あかりも大きな声で泣きはじめた。

「はんどたおる2」

東京駅から1時間かけてさいたま市の与野にある自宅に帰ってくると、妻がユーチューブで立川志の輔の「はんどたおる」を見ていた。このあいだ市役所で開催される日本語支援クラスに行った帰り(私は妻を車で市役所まで迎えにいった)、今日クラスで日本語の先生が話していた落語を聞いてみたいと妻が言ったので、「はんどたおる」をおすすめしておいたのだ。

妻は、今朝起きたときのままのパッションピンクのフリースを着て、猫背を丸めてパソコンに向かっていた。天井のパソコンの真上の位置に蛍光灯があり、切れかかって点滅していたが、妻はそれには構う風もなく、どこまで内容を理解しているのかはさだかでないが、鼻の奥で笑い声を立てて落語を見ていた。

「オカエリ」

急にふりかえって妻は日本語で私に言った。それからマウスで動画の停止ボタンを押して立ちあがり、思ったよりもあなたは早く帰ってきた、夕食は作ろうと思えばすぐにでも作れるが、今日のごはんは何が食べたいかという意味のことを、さいしょ日本語で伝えようとして途中であきらめ、日本語と英語が混ざりあった、不明瞭な日本語で私に言った。

「冷蔵庫に昨日スーパーで買ってきたメザシとホタテがあると思うんだけど、賞味期限が近いかもしれないから、今日はメザシとホタテが食べたいなあ」

「え?」

「メザシとホタテ」

「メザシ? 」

「メザシ」

「ホタテ?」

「うん。ホタテ。貝ね、パックに入った貝」

「あー、貝ね? わかった。メザシと貝ね。アンダースタンド」

妻はエプロンをつけると、キッチンに行き、まもなくキッチンから、シナモンとバターが焦げる匂いと、いきおいよく油のはねる音が聞こえてきた。私が食べたいのは日本風のメザシとホタテの塩焼きか、メザシとホタテの煮つけなのだが、妻が作るのはたぶん、シリア風のメザシとホタテの料理なのだ。

15分もしないうちに妻は大皿にいっぱいの、オリーブオイルのにおいのするシリア風のメザシとホタテのシナモン炒めと、湯気の立っているフムスファラフェルをもってキッチンから出てきた。そしてさらに、妻がタブーリと呼んでいる、いつも出てくるバジルをチリチリにしてトマトとキヌアで和えたサラダと、バターのにおいのするカリフラワーの揚げものを持ってきた。最後に、シリアから持ってきたのだというシリアコーヒーを注いで、テーブルについてから思い出したかのように、炊飯器からごはんをついで持ってきた。

私がフムスファラフェルに箸をつけるのを、しゃもじを持ったまま妻は見ていた。

妻と出会ったその日、わたしは友人の結婚式で、与野から東京に出ての帰りだった。2年前まで犬・猫専門のペットフード店を経営していたわたしは、取引のあるペットショップの、年の離れた新郎に頼まれ、祝辞のスピーチをすることになっていた。1か月前から内容を練りあげ、清水の舞台から飛び降りるつもりで当日スピーチをはじめたものの、元来のあがり症と滑舌の悪さで、自分でも途中で何を言っているのか分からなくなってしまい、2次会が終わるやいなや、逃げ帰るようにして帰ってきた。

そのレストランに行くのははじめてだった。自宅とは逆の方向に、与野駅から歩いて5分ほどの住宅街の中にそのレストランはあり、民家のような外観に、ペンキの文字でドバイ料理レストランと看板が出ていた。子どもの落書きのような文字で、ペンキが乾ききらないうちにタテにしてしまったのか、赤いペンキがところどころ血のように垂れ下がっている。これまで入る勇気はなかったのだが、その日、祝辞のスピーチを失敗して、半ばやけくそになっていた私は、結婚式の引き出物をもったまま、やけに重い店の入口のドアをひいた。

店内は思ったよりも広かった。クリスマスが近いからか、店のレンガ風の壁にはクリスマス風のモールやビニールの飾りつけがしてあって、常連客らしい4、5人の客たちがいっせいにこちらをふり向いた。みなアラブ系の顔立ちだった。

「どのドバイ料理がおすすめですか?」

と聞いたわたしに、ウエイトレスをしていた妻は首をふってためらうそぶりを見せ、このレストランで出てくるのはドバイ料理ではなくシリア料理なのだ、と言った。ドバイ料理レストランというのはドバイ料理レストランというレストランの名前で、出てくる料理はドバイ料理ではなくシリア料理で、店長もその家族もみなシリア人で、一昨年の10月、シリアから日本に来た難民なのだと英語で言った。

「じゃ、なぜドバイ料理レストランという名前なの?」

「ドバイ料理のほうがお客さんが来ると父が言った」

妻は、妻は店長の3人いる娘のうちの、一番下の娘だった。

夕飯が終わると、妻はまたパソコンに向き直って、一時停止してあったさっきのユーチューブの落語の残りを見た。落語は、蛍光灯のくだりだった。私は、落語にもうすぐシュークリームが登場するのを見計らって、冷蔵庫からちょうど買ってあったミニシュークリームのパックを出して、妻のところに持っていった。

「アリガト」

妻はパックをあけて無造作にシュークリームを取って口に入れた。

妻との結婚式には、日本にいる妻の家族は全員来た(妻の両親、妻の2人の姉、上の姉の夫であるトルコ人と、夫の連れ子であるらしい子ども、下の姉のヨルダン人の夫、そのあいだに最近産まれたばかりの双子の女の子)。わたしの元妻と、そのあいだの息子ふたりと、上の息子の妻とその子どもは来なかった。その替わりにというわけではないが、結婚式には高校時代のカメラサークルの何人かの友人と、大学のときの旅行部と自転車部の連中、年に1度はとある女性シンガーソングライターのコンサート(昨年は東京ドームだった)に一緒に行くことにしている友人と、ペットフード店経営時代の知りあいを数人呼んだ。

「はんどたおる」を見終わった妻は、キッチンに水を飲みにいくと再び戻ってきて、テーブルに新聞を広げたままぼんやりしている私の目の前で手をふった。妻は淹れたばかりのシリアコーヒーのマグをテーブルに置いた。コクのある灰のような味がするシリアコーヒーを飲みながら私がうなずくと、妻はふたたびパソコンの前に座って、「はんどたおる」をあたまから再生しはじめた。

2 「私だけが知らない世界1」「私だけが知らない世界2」

(課題図書:『オイディプス王』)

「わたしだけが知らない世界1」

恋も知らないし愛も知らないと言って死んだらしいテイレシアスが告げる災厄

本当はみな知っているクレオンは天に向かって激高している

腕時計をなくしたと夫が言った。女のところ? 古代ギリシャだと夫は言った

Tinderで出会ってしまう恋はありなのか? 考えるのに時間がかかっている

今日は一日中ネットでギリシャを見て過ごしたわたしは自殺しないイスカリオテです・か

死ねと言って投げた文庫本のカバーがとれた、私の本なのに何をするんだと夫が叫んだ

預言とは叶えないほうが難しいオイディプス王に土ふまずはない

スフィンクスは愛されもしないし愛しもしない吐く息は白い空にどこまでも伸びていった

「わたしだけが知らない世界2」

その町でわたしはバレーボールをしていた。午前中の授業が終わってしまうと、わたしは午後も授業がある上級生のクラスを廊下の窓からのぞきながら、韓国人のクラスメートたちと階段を降り、正門の近くの食堂でごはんを食べた。それから、留学生宿舎の部屋にこもって、机の上に教科書やプリント類をひろげ、宿題をやり、授業でできなかったところを復習し、習っていない文法を予習した。すると、たいてい3時ごろになるとドアが控えめにノックされ、開けると部屋の前にバレーボールを抱えたミーシャが立っているのだった。

ミーシャの腕の中でバレーボールは相対的に小さく見えた。ミーシャは、ロシア人と言われてわたしがイメージするような、いかにもロシア人っぽい顔つきをしていて、肌が白く、背が高くて、いつも困ったような顔をしていた。30歳をとうに超えていて、結婚はしておらず、下手だったがバレーボールが好きだった。ミーシャは上級生の中ではいちばん簡単なクラスにいて、ほかの人たちよりも授業が終わるのが少し早かった。ミーシャでなければ、ここに来る前はロシアの海軍で2年働いていたという、ロシアで生まれ育った朝鮮族の、背が低く運動神経のいい22歳のヴィクトか、同じくロシア生まれロシア育ちの朝鮮族で、いつもかわいい女の子に囲まれてへらへらしている、髪を短く刈りあげた19歳のヴァレリャが来た。コートに行くとほかの国の留学生もいたけれど、いずれにせよ、バレーに誘いに来るのはきまってロシア人だった。

大通りに面した留学生宿舎から、丘のほうに登る坂を10分、15分ほど歩くと、中国人学生たちのキャンパスがあり、食堂や学生会館や運動場がまとまっていた。運動場に面して、運動場から近いほうにバスケットボールコートが、遠いほうにバレーコートが並んでいて、バレーコートは全部で9面あった。わたしたちは空いているコートに入り、バレーの経験や運動神経や男女比などを鑑みて、何となく2組にわかれると、さいしょは決まって運動神経のいいヴィクトが強いサーブをし、コートのうしろでかまえているヴァレリャがそれをレシーブした。途中でメンバーが帰ったりして、バレーのメンバーが足りなくなると、ヴァレリャが隣のコートに交渉しに行って、隣のコートで暇そうにしているバレーのうまい中国人を1人か2人、連れてきた。中国人の学生たちはコートにぎゅうぎゅう詰めになってバレーをしていて、遊びではないボールの速さの、レベルの高いバレーをしていた。連れてこられた中国人はわたしたちにあわせてボールを打ったが、退屈するのか、30分もすると元のコートに戻った。あたりがすっかり真っ暗になり、夜間のライトがこうこうとコートに照りつける夜7時か、8時までバレーをして、最後まで残っているのはだいたい、ロシア人のヴィクトと、ミーシャと、ヴァレリャと、サーシャと、韓国人のキム・ジヨン(23歳だが34歳くらいに見え、背が低いヴィクトと2人並ぶと、中学生が2人いるみたいだった)、中国人だけれど中国人の学生と一緒にいるところを見たことがなく、いつもわたしたち留学生とばかり遊んでいるDK、日本人はわたしとユリだった。ユリは生まれも育ちも国籍も日本だが、パスポート的な血筋でいうと4分の3が中国人で、もともとの血筋でいうと4分の3が日本人だった(親同士が、満州でのいわゆる残留孤児2世で、ほかにも複雑な過程がいろいろあり、そのような血の構成になったのだという)。

残っているメンバーはバレーが終わるともう店じまいをしかけている学生センターのフードコートにいって晩ごはんを食べ、そのあとみなで歩いて留学生宿舎までもどった。

いっしょにバレーボールをするメンバーはだいたい、20歳前後か、22、23歳くらいで、27歳のわたしは、30を超えているミーシャの次に年長だった。が、しゃべれないので何となく一番年下のように扱われていた。留学生たちはみな外国人向け中国語クラスの上級クラスにいた。こっちに来てから中国語をはじめたわたしは、1人だけ基礎クラスにいて、1か月や2ヶ月では、自由にしゃべることがほとんどできなかった。わたしはみなが話しているのを黙って聞いているか、子どものように1言、2言、周りの言うことに反応して何か言った。

延吉〈えんきち〉について1か月がたったころ、日本にいる夫から段ボール箱でものが届いた。あけてすぐ目に入ったのは、醤油にみそ汁セットにかつお節、それから急いでものをトランクに詰めてきたので、トランクに入れ忘れてきた夏用の衣服や、化粧品類、いちばん底に入れておいてとお願いしてあった日本語の中国語文法書と、さらに気をきかせて入れてくれたのか、日本語の本が何冊かあった。平家物語の上・下巻セット、平家物語現代語訳の上・下巻セット、なぜかオイディプス王の文庫本もあった。

≪日本語ホームシックにならないように!≫

夫からのメモがはいっていた。あいかわらず丸っこくてかわいい字だった。夫とは毎晩シャワーを浴びたあとに電話をしたけれど、わたしは延吉にいる間に、夫が送ってきた日本の本をけっきょくいちども読まなかった。

バレーをはじめたのは3月の終わり、延吉に来てまだ1ヶ月も経っていないころだった。わたしのいる中国語入門クラスには12人の韓国人がいて、最初はもう1人ロシア人がいたのだけれど、授業開始早々、漢字の煩雑さに嫌気がさしたようで、あきらめてロシアに帰ってしまい、結局韓国人12人と、日本人わたし1人のクラスになった。みなゼロから中国語をはじめた人間ばかりで、ニーハオくらいしか聞き取れなかったから、先生は英語と、韓国語をつかって授業をした。休み時間になると韓国人の学生たちは韓国語で冗談を言いあい、授業が終わると、わたしを交えて近所の食堂か韓国料理屋(朝鮮料理屋なのだが、彼らは韓国料理屋と言っていた)に行って、韓国料理(というか朝鮮料理)を食べた。そしてごはんを食べ終わるとみないくつかのグループにわかれてどこかに遊びにいって、わたしは留学生宿舎にもどって勉強をした。

ある日の午後、キャンパスの坂道を歩いていたわたしは、わたしたちと同じようにつたない中国語をしゃべり、何となくその場所から浮いている、留学生たちの集団に出くわした。先頭のミーシャはバレーボールを抱えていた。何を言われているのかわからなかったが、一緒に行こうと誘われていることはわかった。そうしてわたしはバレーボールをはじめた。

バレーをはじめて3日もしないうちに、わたしの腕は青あざや赤あざだらけになった。そのうち、授業で一緒になるクラスメートや担任の教師にも心配されるほどになり、大学の正門の前に並んでいる薬屋で、店員に言われるままシップと痛み止めスプレーを買って(店員のおばちゃんはわたしが中国語も朝鮮語もできないことを知るととても不思議そうな顔をした)、夜寝る前に手当てをしてはいたのだけれど、毎日バレーをしていては、大してよくはならなかった。小学校のとき体育の授業でバレーをしたことがあるくらいのわたしが唯一得意だったのはサーブだった。中学校のとき、テニス部で習ったサーブの要領で腕を大きく回し、サーブした。ボールは親指の根元にある筋肉のこぶのところではなく、手首や、腕と手首のあいだにあたり、サーブをするたびに手首や腕が病的にシクシク痛んだ。

一度、薬局でもらった青いシップをつけたままバレーをすると、シップのシワがそのままボールのアザになって、両手首には赤いあざの上に、鎖でつながれていた人のような、不穏な赤黒いアザの線が何重にもなってできた。腕を腫らして留学生宿舎に帰ってきて、ちょうどシャワーを浴びて髪を乾かしおわったころ、ドアがノックされ、開けるとミーシャが立っていた。ミーシャは留学生宿舎の共同キッチンからもらってきたのだと言って、氷の袋を差し出した。

「明日から2、3日休んだらどう? あなたの腕は細くて、折れてしまいそう」

「谢谢〈シエシエ〉」

ミーシャは困ったような顔をして首をかたむけ、ドアをしめた。

「ここ絶対、お化けいるよ。ごはん食べてるとなんかぞくぞくする」

ユリはそういうことをよく言った。学生センターの中のフードコートでごはんを食べるとき、ユリはきまって麻婆饭〈マーポーファン〉を頼んだ。スプーンで麻婆饭〈マーポーファン〉を食べながら、ユリは顔をしかめるいつものくせで、顔をしかめてそう言った。

「なんか感じが悪いのよ。もう座ってるだけでぞくぞくする。見えないけど、何か、そういうの……鬼〈グイ〉(お化け)? いや、ここだけじゃなくて、日本でもどこでもそうなのよ。感じるとこではどこでも無条件に感じるって言うか。ウチのお母さんもそういう霊感がある人だから、たぶん遺伝なんだと思う」

ミーシャが適当な相槌をうった。DKとヴィクトはこの手の話に興味がなさそうで、2人でサッカーの話をしていた。ジヨンはなぜか前のめりになった。ウラジミルも話を聞いていなかった。ユリはそう言う話をするわりには、いつものようにフードコートでごはんを食べることをあまり気にしてはいないようだった。

「在俄罗斯呢〈ザイウーロースーナ〉(ロシアでは)?」

ジヨンが聞いた。

「人がたくさん亡くなったようなところはね」

ミーシャが言った。

「炭鉱の事故があったところとか、殺人事件があったところとか、小さい子どもが亡くなったようなところでは、お化けの話もけっこう聞くけどね」

「じゃ、サハリンでは日本人のお化けがたくさんいるんじゃないの? 前に何かで読んだけど、雪を掘ったら今でも人骨が出てくるらしいよ」

ユリはこの手の話も好きだった。

「さあ、日本人のお化けは聞いたことはないけど」

ミーシャがまじめに答えて首を傾けた。

「ぼくの母はサハリンでトナカイのお化けを見たらしいよ。1月のクリスマス期間中(ロシアのクリスマスは1月にあるらしい)、夜中に車を運転してるときにトナカイのお化けを見たって」

もくもくと食べていてだれよりも先に食べおわったウラジミルが言った。

「それはトナカイじゃないの?」

ユリが不服そうに言った。

「那么,在日本呢?〈ナマ、ザイリーベンナ〉(じゃ、日本では?)」

ジヨンが聞いた。

「コンビニとか、駅のトイレ、裏路地とか。山の近くとか、沼地とか、大きな事故があった場所とか。まあ、昔から日本でもけっこう人死んでるし」

「それなら世界中お化けしかいないでしょう」

ミーシャが言った。

「そういえば、延吉のこの校舎でも、人はけっこう死んでるよ。山のほうは自殺スポットだって、前に母さんが延吉に来たとき言ってた」

麻辣面〈マーラーミエン〉を食べ終わったDKが急に話に入ってきて言った。

「おれも聞いたことある」

お化けの話から自殺の話になるとなぜかヴィクトも話に加わった。

「大学の目の前の、ショッピングモールの空きテナントで、2年前に自殺があったらしいよ。正門前から上がったところの、白い石のベンチが並んでるところでも5、6年前に何件か、たて続けにあったらしいし」

「やめようよそういう話。おれそういう話怖いから」

黙って炸酱面〈ジャージアンミエン〉を食べていたヴァレリャがいきなり反対した。DKとヴィクトが顔を見合わせて笑った。

「まあ、ていうかこのあたりは絶対そうだよね。このへん、満州国のときに日本人だけで5万人くらい死んでるし。ソ連軍が起こしたやばい事件もいっぱいあるし。朝鮮人も中国人も韓国人もロシア人も日本人もみんな……」

ミーシャは首をすくめて見せた。ヴァレリャとジヨンはもくもくと五花肉(ウーファーロウ)を食べていた。

「ていうか、ここの大学のキャンパス、関東軍が使ってた建物、そのまま使ってるらしいですよ」

ユリはそれを日本語で言った。ユリはその手の話にも詳しかった。22歳のユリはわたしと日本語でしゃべるときは丁寧な口調になった。

試験シーズンでも毎日バレーをすることはやめなかったのに、試験シーズンが終わり、夏休みが近くなると、わたしたちは外が暑いのを理由に、自然とバレーから足が遠のいた。冬のあいだはマイナス20度、30度、ひどいときにはマイナス40度まで冷えるらしい延吉も、夏が近づくといっきに気温が上がり、日中は30度ちかくに達するようになっていた。

わたしたちはバレーコートのかわりに、留学生宿舎の3階にある図書室(ほとんど本はなく、空き教室みたいな感じだった)でたむろするようになり、そんなときユリが見つけてきたのが、大学の開校70周年を記念した学生演劇大会のチラシだった。ユリはそれを留学生課の学生掲示板で見つけ、押しピンでとめてあるのをそのままむしり取って、留学生宿舎の図書館にもってきた。

チラシを見て、やろうといいはじめたヴィクトもウラジミルもジヨンも、脚本を探してくるでもなく演劇のアイデアを出すでもなく、何もやろうとしないのにしびれを切らして、ユリは自分で脚本を書いた。やる気がでないと言いながら2日たち、それからユリは留学生宿舎の図書館に、キャンパスの図書館から借りたのだという『オイディプス王』の大判の絵本をもってきた。そしてみんながだべっている横で、20分くらいで雑な脚本を書いた。

「大家好! 我是俄狄浦斯。底比斯的皇帝。〈ダージャーハオ! ウォースーエーディープゥスー。ディービースダファンディ。〉(みなさんこんにちは! 私はオイディプス。テーバイの皇帝。)」

書き出しはこんな感じだった。日ごろ本なんか読まないのに脚本なんか書けるわけないっすよ、とみなに脚本を読みきかせながらユリは自分の脚本に文句を言った。演じると全部で15分くらいの短い演劇だった。

「配役のオーディションでもしようかなあ。面倒くさいからいいや。主人公のオイディプス王はDKね」

DKはにこにこ笑っていた。だれも異を唱えずそう決まった。ユリは次々に配役を決めていった。

DK以外は、男女がめちゃくちゃの配役だった。オイディプス王の妻のイスカリオテはミーシャが、預言者のテイレシアスはヴァレリャが、それぞれ女装してやることになり、サーシャは羊飼いの男を、ヴィクトは神官を、ウラジミルはコリントスからの使者とイスメネを兼ねて演じることになった(コリントスからの使者もイスメネもほとんど立っているだけだった)。

ユリは少し悩むと、わたしは余っていたカルロスの役をあてがった。わたしのセリフは最初と最後にセリフを一言ずつ、「It’s not me(なぜか英語だった)」「交给我吧!〈ジャオゲイウォーバ〉(おれにまかせろ!)」だけだった。脚本を書いたユリは、最後に出てきてすぐいなくなる、オイディプスの娘のアンティゴネ役を兼ねることになった。

脚本が配布されて4日後、ろくに練習もしないうちに、学生演劇大会の日はやってきた。演劇は体育館で行われた。体育館はキャンパスのいちばん中心部にあり、600人くらい収容できそうな大きさだったが、シートの上に並べられたパイプ椅子に座った学生は60人ほどだった。演劇大会の出場者らしい中国人学生たちのほかに、散歩をしているついでに立ち寄ってみたらしい、大して興味のなさそうな近隣住民や幼児も何人か混ざっていた。

DKのオイディプス王は怪演だった。わたしたちのうち何人かは、スマホを見ながらしゃべるか、棒立ちでおぼえてきたセリフを言うだけだったが、DKの演技は堂に入っていて、大げさな身ぶりや表情で感情を表現し、怒るシーンでは顔を真っ赤にして怒り、涙を流すシーンではほんとうに涙した。ろくに練習をしていなかったので、舞台に立ってはじめてDKのあからさまな才能を目にしたわたしたちはあっけにとられていた。ユリは舞台袖で得意そうな顔をしていた。

DKをふくめ、わたしたちの格好はみなジャージや、Tシャツにサンダルといった格好だった。衣装にまで凝る時間がなかったのだ。

留学生部門から演劇を出したのは、わたしたちのほかにはもう1グループだけだった。延吉のカトリック教会で活動しているらしい韓国人留学生たちの、詩人のユン・ドンジュを主人公に、彼の詩作のストーリーと抗日の歴史を重ねあわせたオリジナルの劇だった。劇は中国語で演じていたが、ところどころセリフに韓国語をはさむので、何を言っているのかよくわからず、並んで座った韓国人のジヨンだけがしきりにうなずいて聞いていた。

留学生部門のほかに、中国の学生たちの劇は10いくつエントリーされていた。毛沢東の若いころの逸話を演劇化したやつとか、60年代の中国の新青年たちのさわやかな恋愛模様を描いたオリジナリルの演劇とか、体操科の学生たちがアクロバティックに演じる西遊記とか、女性バレーボール選手が身を挺して子どもを交通事故から救いヒーローになるとか、そういう感じだった。中国の学生の劇の中で優勝したのは、体操科の学生たちの西遊記だった。

留学生部門は留学生だけの参加資格だということが、審査されている途中で判明し、中国人学生のDKが主役のわたしたちの劇は選考対象外になった。それで、自動的に韓国人留学生たちの劇が優勝し、けれどそのリーダーが留学生部門の優勝スピーチで、「ユン・ドンジュは朝鮮族です。中国朝鮮族ではない」と言ったので、その優勝もとりやめになって、けっきょく優勝者はなしになった。

ユリは大して気に留めてもいない様子だった。

みなで打ち上げを兼ねて、大学の正門から歩いて15分ほどの朝鮮式の焼き肉屋に行き、白酒〈バイジウ〉や米酒〈ミージウ〉を飲み、焼き肉を食べた。まだ肉もろくに食べていないうちに、酔っぱらったのかDKは泣き出した。

「優勝できなくて悔しいのか」

ミーシャが聞くと、

「うまく演技ができたから自分で自分に感動した。母さんに見せてあげたかった」

DKが言った。DKはしょっちゅう自分の母親の話をし、口の悪いユリからはマザコン(妈宝男/マーバオナン)と言われていた。みんなからDKと呼ばれていたが、本名は王迪可〈ワン・ディーケー〉だった。

お酒が進んでくると、ユリが日本語でわたしに言った。

「うち、たいした大学も行ってないし、学もないしあれなんですけど。親がむかしからオイディプス王好きなんですよ。学生のときに習ったと言って。うち、小さいころミステリがー好きだったんで、親が教えてくれたんです」

「へえ」

「あれって、預言に従って、真実がわかってくるみたいな感じじゃないですか、でもリアルに考えて預言とか、あると思います? うちの解釈は別にあるんです。ほんとうはみんな知ってたんですよ。オイディプス以外は、みんな最初から知ってて、よそ者のオイディプスを追い出そうと思って仕組んでるんですよ。ほら、日本だけじゃなくて、村社会的なやつって、世界各国であるじゃないですか。うちも日本では転勤族なんで、名古屋に住んでるんですけど、のけものにされたりとかもあって」

「へえ」

「それは関係ないんですけど、その考えが心に残ってて、何となく作ったんですよね。あの脚本。うちはDKも中国もあんまり好きじゃないんですけど」

留学生たちでしゃべるとき、ユリはだれよりも早口で中国語をしゃべり、気の強いリーダーのような雰囲気をもっていたけれど、わたしと日本語でしゃべるときは、急に年下のようになってわたしに対して敬語でしゃべった。

深夜の1時だった。ミーシャもヴァレリャもサーシャも酔っぱらってもう宿舎に帰ってしまって、残っているヴィクトとウラジミルもそろそろ帰りたそうにしていた。ジヨンはテーブルの上で半分眠っていた。DKは、感極まったように1人でまた泣いていた。

わたしは何となく自分の腕を見た。この1週間のうちに大きな腫れはひいていて、赤黒い線が手首のところどころに残っていた。

「そろそろ帰りますか」

ユリが言った。

「このへん、夜は治安悪いですから、人さらいとかもいるらしいですよ。珲春(フンチュン)にいる親戚に気をつけろって言われたんです。男連中がいるうちにさっさと帰りましょう」

わたしたちがいる町は中国の、北朝鮮との国境にある朝鮮族自治区の延吉という街だった。

「走吧〈ゾウバ〉(行こう)」

ユリが立ちあがって言った。ヴィクトとウラジミルともつられて立ちあがった。まもなく期末テストの結果も開示され、2か月の夏休みに入るのだった。わたしたちは朝鮮語と中国語が2列になり溢れだしている町を歩き、宿舎の自分の部屋にもどった。

3 「ぼくの三枝子」「わたしは三枝子」

(課題図書:『怪談牡丹灯篭』)

「ぼくの三枝子」

湯島天神で上の姉の結婚式に出たあと(神前式も披露宴も湯島だった)、ぼくは歩いて上野に向かい、不忍池を一周して、本郷四丁目にあるじぶんのアパートまで歩いて帰ることにした。その途中、母から電話がかかってきた。今日、三田の実家に母方の親戚が何人か集まることになったから、実家で泊まることにしないかという電話だった。

「じゃあそうする」ぼくは言った。

「果物とお羊羹を買ってきてね」母が言った。「上野の、御徒町の松屋のところの何とか通りに、大きい果物屋さんと、並んで老舗の和菓子屋さんがあるでしょう。そこで果物を何でもいいから1万5千円ぶんくらいと、栗入り羊羹を2竿、買ってきてくれる?」

「わかった」

「コウタ君がいてくれるとママも安心。親戚のおばちゃんに何か面倒くさいことを言われても、ハイハイって受け流しておけばいいからね」

「うん」

返事をしながら、母の話をちゃんと聞いてはいなかった。本郷三丁目の「かねやす」のある交差点だった。気づくと横断歩道の真ん中で、信号が赤であることに気がついた。

あっと思う間もなく車にはねられた。2月の寒い冬の日だった。

目覚めるとベッドの上にいた。病院だ。ぼくは自分がはねられて地面にたたきつけられたところまで鮮明に覚えていた。クッションのよくきいたダブルベッドの中心に横たえられ、ベッドのわきにはガラスのテーブルが、壁には40インチはありそうなテレビがしつらえてあった。病院にしてはずいぶんきれいだ。ホテルみたいだなとぼくは思った。恐る恐るベッドから起きあがり、窓ガラスに顔を近づけた。眼下で、米粒ほどの大きさの人の波がうねりを作って動いていた。東京で21年間生きてきたぼくにはすぐにわかった。渋谷のスクランブル交差点だ。

ベッドのそばに身に覚えのない黒いトランクと、ひらひらしたレースのついた白いトートバッグと、底の厚いブーツがあった。トランクは紫と赤でレース模様がプリントしてあるデザインで、ファスナーをあけて重ねてあるトランクの胴に、赤いバラの絵が描いてあった。近づいてよく見るとバラではなくて牡丹だった。部屋の中にはぼく1人で、トランクの持ち主もいなければぼくの荷物もない。

バスルームのドアを開けてから、部屋にバスルームがついていることに気がついた。バスルームの中はユニットバスになっていて、シャンプーやリンスのプラスチックの小瓶や、歯ブラシがトレーにセットしてあった。鏡を見てぼくは唖然とした。鏡に女の子が映っていたのだ。鏡の向こうでは、栗色の髪の毛の、ぼくと同じくらいの年頃の女の子が、唖然とした表情でこちらを見ていた。

数分後、ぼくは動転しながらも、何が起こったのか理解していた。2年前、男の子と女の子が突然入れ替わるアニメ映画が大流行したし(大学1年生だったぼくはそれを母と見にいった)、高校生のとき、受験古文で平安時代の「とりかへばや物語」を何度も読んでいたし、ヴァージニア・ウルフの『オーランドー』だって小学生のころ読んでいた。母はむかしからヴァージニア・ウルフが好きで、『オーランドー』がいちばんのお気に入りだった。

トートバッグには黒いきらきらした財布が入っていた。財布をあけ、保険証を見た。澁谷三枝子と書いてあった。

翌日、ぼくは駒場東大前の駅の階段を降りてすぐ目の前の、大学の門の前にいた。受験票を手に持ったまま、もう20分ちかく門が開くのを待っていた。門の前は受験生であふれかえり、受験生たちはみなマフラーを巻き、コートを着て、防寒対策はばっちりだった。開門は8時30分。緊張とプレッシャーで、足先から震えてきそうだった。さっきから何度も見ていた受験票にまた目をやった。受験票には、実際の彼女よりいくぶんか写りの悪い、彼女の写真が貼りつけられていた。澁谷三枝子の受験票だった。

きのう、ぼくがいたのは渋谷エクセルホテルだった。ぼくは彼女のかばんを探って、彼女が島根の公立高校に通う高校生であること、受験のために東京に来ていること、受験のためにエクセルホテルに3泊の予定で宿泊していることを知った。そして彼女のかばんの中から、赤本と受験票、冬休みの模試の結果まで見つけだした。

ぼくはそのとき生まれて初めて運命を感じた。3年前、ぼくは1浪の末この大学を受験し、合格を手にしていた。それまでの人生でいちばんの快挙だったけれど、ぼく以上に喜んだのは母だった。父と母は子どもの教育方針をめぐって、ぼくが小さなころからことごとく対立してきた。父の教育方針は一言でいうとおおらかで、子どもはのびのびと育てたいようだった。が、大手の建築会社に勤める父が、単身赴任でマニラに赴任することに決まり、マニラの次はバヌアツとサイゴンに数年ずつ赴任して、1年のうちに2、3回しか家に返ってこない状態になると、父の教育方針は母に聞き入れられなくなった。けっきょく、ぼくは中学でも(猛勉強したのに落ちて母を泣かせてしまった)、高校でも、大学でも受験することになった。姉ふたりはそんな母に冷たい目をむけていた。上の姉と下の姉は2歳ちがいで、それぞれ自分で進路を選び、上の姉はアニメーターを目指してデジタルハリウッド大学に進学し、下の姉は看護師を目指して都内の大学の看護科に進学した。母が下の姉と7歳離れたぼくの教育にこだわりはじめたのは、父がマニラに単身赴任することが決まってからだった。

高校で成績が下がっていたぼくが(都内の、学年の4分の1が東大に、もう4分の1が医学部に入るような公立高校だった)、1浪の末はれて念願の大学に合格したことがわかると、母は泣き崩れた。1度目の大学受験も合格発表も、2度目の大学受験も合格発表も、母はぼくについてきた。自分が合格したこともうれしかったけれど、それ以上に、母がよろこんでくれたことのほうが嬉しかった。母がときどき1階のせまい畳の部屋に隠れて、父と電話しながら喧嘩して泣いていることをぼくは知っていた。

それから3年。ぼくは今でも、受験したときの受験番号も、センター試験の点数も、2次試験の点数も覚えている。

試験が始まると、ぼくはすっかり彼女の体が自分になじんでいるのを感じた。プラスチックのペンケースの中に入っていた黒色のシャープペンシルには、☆のデザインの飾りがついていて、答案を書きつけるたびに☆はかすかな音を立てて揺れた。問題を解きながら、不思議な安心感に包まれていた。まだ恋愛をしたことも、恋人ができたこともなかったけれど、完ぺきな一体感というのはこういうものなのかもしれないとあたまの片隅で考えた。

試験は1日目が国語(現代文と古文・漢文)と英語、2日目が数学と社会科目(世界史と地理を選択した)だった。試験が終わった瞬間、合格を確信した。その足で井の頭線に乗り、渋谷に戻ると、エクセルホテルには戻らずセンター街に向かった。センター街の中ほど、ブックオフのそばに有名な雀荘があった。大学生のころから麻雀をやりこんでいたという父は、日本で一緒に暮らしていたころ、小学生だったぼくに麻雀の手ほどきをしてくれた。母はよく思っていなかったようだけれど、父は赴任先から一時帰国するたびに、母の目を盗んでぼくをあちこちの雀荘につれていった。その雀荘にも父と来たことがあった。

1人で雀荘に入るのは初めてだった。店長に年齢をきかれたので、21歳だと答えた。「高校生かと思ったよ」店長は言った。ハンチャンでお願いしますというと、店長が常連さんらしいおっちゃんたちと卓をセッティングしてくれ、今までにないほど大勝ちした。お嬢ちゃん若いのに麻雀するんだねえと、最初にこにこしていたおっちゃんたちは、負けがこんでくると額から汗を流しはじめた。ほかの卓のお客さんたちもこちらの卓を見にきた。

「ツイてんなあ、このお嬢ちゃん」見物していたおっちゃんが言った。

「いや、この子はツイてるんじゃない。実力だよ」そばで見ていた店長が言った。

「見てみろ、打ち筋がしっかりしてるし、手役の作り方にもハイの捨て方にも迷いがない。子どものころから仕込まれたんだろうな。この子はプロになれるタマだよ」

何杯目なのかわからない飲み放題のメロンクリームソーダを飲みながら、ぼくはふいに母のことを考えた。島根に帰る飛行機は、明日の14時発だ。今日は夜更かしして、明日の朝はゆっくり起きればいい。澁谷三枝子は島根に帰れるだろう。でも、ぼくは? 母に会いたいとは思わなかった。けれど、母のことを考えると不思議となつかしさがこみあげた。

「ロン」

ぼくはまたあがった。

「メンゼンチンイツ、サンアンコ、トイトイ、サンカン、タンヤオ、ドラ3。役満」

なぜか母の泣いている顔が目に浮かんだ。

翌朝、目覚めると体に重苦しさを感じた。エクセルホテルのベッドは柔らかく、思ったよりも長く眠ったようだった。今、11時くらいだろうか。ホテルをチェックアウトして、羽田空港に向かわないといけない。起きあがろうとして、体に激しい痛みが走った。痛みのあまりうめき声が出て、上半身が勢いよく跳ねあがった。

「きゃあっ」

よく知っている下の姉の声がきこえた。目を開けると、やはり下の姉だった。うすよごれたクリーム色の壁と、点滴の袋が目にはいった。顔の上には呼吸器がとりつけられ、わけのわからない管が体じゅうにつながれていた。下の姉はぼくを見、数秒間固まったあと、ナースコールを押した。

下の姉から聞いたところによると、車にはねられたぼくは3日間生死をさまよい、一命をとりとめたらしかった。

下の姉が帰ったあと、やけにリアルな夢を見たと、さりげなく看護師に聞いてみた。「よくあるんですよ」何でもないことのように看護師は言った。「生死の境をさまよった患者さんはときどき変な夢を見るんですよ。いい夢を見たって人も多いですよ」

トイレに行きたいんですけどとぼくは看護師に言った。カテーテルが入っているからその必要はないと看護師は言った。でもどうしても行きたいんですと言うと、看護師は困った顔をして、主治医と相談するから明日の朝まで待ってくれと言い、翌朝、ぼくは体についている点滴以外の管を外され、アルミ製の歩行具につかまりながら震える足でトイレに向かった。

トイレの鏡には頬のこけた、無精ひげがまだらに生えた男が映っていた。思わず力がぬけて倒れ、看護師と見舞いに来ていた下の姉に助け起こされた。

「合格したと思ったのに」ぼくは思わずひとりごとを言った。

4月のある日、本郷の校舎で授業が終わると、クラスメートたちと別れ、上野の街を歩いていた。今日はこのまま不忍池を1周して、本郷に戻り、裏通りにある「もつ焼きじんちゃん」に行くつもりだった。

退院したのは3月10日だった。その日、退院の手続きを済ませると、ぼくは迎えにきていた母に荷物をもたせ、1人でタクシーに乗って赤門の前で降りた。ちょうど正午ぴったりくらいだった。図書館を過ぎて弓道場のあるあたりに、何重もの人だかりができていた。倒されないように気をつけながら、人ごみをかきわけ、掲示板の前に進んでいった。

番号をみた瞬間、やっぱり夢じゃなかったんだと確信した。ぼくの番号、いや彼女の番号があった。けれど同時に、印刷されたその数字を見ると、ぼくと彼女がすでに同じではなく、別々の人間になってしまったことをはっきりと感じた。まわりを見ると、嬉しそうに泣きながら抱きあっている母親と息子や、ラグビー部の集団に胴上げをしてもらっている受験生たちがいた。

上野にむかって、湯島のあたりを歩きながら、彼女のことを考えていた。澁谷三枝子は生きている。今彼女はどこにいるんだろう。クラスメートと何度か行ったことのある韓国焼肉屋の前にさしかかったとき、ぼくの目は前方に吸い寄せられた。ひと目でわかった。ほんの2日半のあいだだけ、ぼくだった女の子がこちらに向かって歩いてくる。

すれちがう瞬間、彼女をまっすぐ見ていた。彼女はこちらを見なかった。気を取られて歩いているうちに、横断歩道の信号が赤になったことにぼくはまたもや気づかなかった。

そして車にはねられた。

目を開けるとベッドの上にいた。病院だ。車にはねられ、地面にたたきつけられたところまで鮮明に覚えていた。体に力をこめ、慎重に起きあがった。病室ではなく、水玉模様のカーテンのかかった8畳くらいの洋室のベッドにいた。目の前には見覚えのある牡丹の柄のトランクがあった。もう驚かなかった。

ぼくはまた澁谷三枝子になったのだ。

「わたしは三枝子」

あのさあ、前から思ってたこと言っていい? 前から思ってたんやけど、特に言う機会もなかったし、わざわざ言うことでもなかったけん、言わんかったんやけど、今言うな。まあ、今言うことでもないような気がするけど、ほかに話すような話もないし、告白されると思ってなかったけど急に告白されて、明日からまた今まで通りふつうの友だちに戻ろうっていうのも、ゆくゆくはそうできるんかもしれんけど、今はどうしても難しい気がするけん。雨ふっててもう1時間も止まんし、近くに傘買えるコンビニもないし、さっきお店の人が傘貸してくれるって1本、そこに置いてってくれたけど、でもなあ、今告白されて断っての、まさかの2人で相合傘はさすがになくない? さすがに私もそれは無理やわ。え? 傘は私にくれるから先帰るって? ほなけど飯島くんの家、駒込やろ。しかも、飯島くん、自転車やん。本郷の金魚坂から、自転車でどないして駒込まで濡れながら帰れるん? それやったら向ヶ丘に住んでる私が飯島くんに傘譲って帰ったほうがまだマシやわ。それでも20分歩かなあかんけどな。え? 傘さし運転は危ないけん、やっぱり傘は私に譲るって? まあまあ、もうちょっと2人で話そうよ。別にとりたてて何か話すようなこともないし、今から言うことも適当な時間つぶしみたいな話やけど、このざあざあ降りんなか、自転車押してズブ濡れで帰ることもないやん? 追加でもう1個ケーキとお茶でも頼んで、あと30分でも1時間でも、雨小降りになるまで話そうよ。え? お金ないって? いけるいける、私がおごるから。えっ? いやなになに、女におごってもらったら男がすたるとか私が思うわけないし、そもそも私ら、前からふつうに友だちやん。いやいや、むしろ告白を無下にしてしまって申し訳ないし、じゃっかん気まずい気もしてるから。まあ、ここは私に払わせて。気になるんやったら、またいつか、おごりかえしてくれたらそれでいいし。ということで、今日は、おごるから。あ、ほんまに大丈夫。実は私の実家、徳島でめっちゃでかい和菓子屋なんよ。聞いたことない? ×××堂っていうところ。ないか。まあとにかくそれで、私実は大学入ってから今までバイトもしたことないし、仕送り、家賃含めて月に25万もらいよるけん、実はけっこうお金持ちなんよ。知ってた? 知らんかったやろ。

それでな、さっき、飯島くんは食い下がったやん、私と飯島くん、けっこう仲いいのに、なんで告白は断るんって。それなんやけどな、なんて言うか、結論から言うと、飯島くんが悪いわけじゃないんよ。ほかに好きな人も、つきあってる人もおらんし、今ぜんぜん恋愛っぽい話もないんやけど、何て言うかなぁ。ちょっと言いにくいことなんやけどな、なんかな、私、調子悪いときにいつもぜったい見る夢があるんやけど、飯島くん、その夢の中に出てくる男にめっちゃ似てるんよ。はじめて会ったときからずっと思ってた。大学の国文学科に進学することが決まってから、進学が決まった人たちで集まるガイダンスあったやん、そのときから思っとったんよ。うわ、この人あの人にめっちゃ似てる。似てるって言うか、生き写しや。生き写しっていう言い方はおかしいけど、なんか飯島くん、とにかくその人にめっちゃ似てるん。私はゲジ原ゲジ三郎って呼んでるんやけど、もちろんそれはあだ名なんやけどな、その男の顔がめっちゃゲジ眉で、眉だけじゃなくて顔全体にちょっと毛が生ええて、何かこう全体的に、雰囲気がゲジゲジっぽいっていうか……。あ、飯島くんのほうがもちろん全然かっこいいよ? でもまあ、顔つきというか、オーラと言うか、全体的には、やっぱりめっちゃ似てるんよな。

ごめん、変な話してしまって、気分悪くない? え? 大丈夫? それどころか興味がそそられる? わかった。じゃあ、続けるな。

それでな、最初に私がその夢を見たのは幼稚園の年中のときなんよ。姉と母親と花火しよって、右足に火花が飛び散って大やけどしたことがあるんやけど、救急車で運ばれて、病室で痛みで一晩中うめいて、横で母親が涙ぐんみょった。そのときからなんよ、その夢を見るようになったんは。その夢を見るんは、きまって熱あるときとか、調子が悪いときだけなんやけど、夢の中で、私は根津のじめじめした平屋の家に女中さんと一緒に住んでるんやけど、あ、時代設定は江戸時代な、私はお侍さんの家のお嬢さんで、年齢は16歳くらい、趣味が梅の木の盆栽いじりなん。それで、ある日梅の花いじっているときに、どっかの男にのぞかれて、ラブレターが何通も届くようになるの。ラブレターはもちろん、女中が読まずに捨ててまうんやけど、毎晩夜になったら生垣の外にその男がやってきて、外から声をかけられるん。「もしもーし、もしもーし」って。いやらしいない? しかも、女中が見にいったらガサガサ音立てて逃げるんよ。今でいうピンポンダッシュみたいな感じやな。で、女中さんも気が強いから、女中さんはオミネさんって言う名前なんやけど、腹たてて、とうとうその男を捕まえようとしたん。でも、オミネさんが言うには、その男、捕まえようとしても捕まえれんかった。全身に血の気がなくて、がりがりで、腰から下が透明で、要するに、幽霊やったということなん。嘘やと思うやん? むしろ、言われたこっちとしては、その男がめっちゃイケメンで、私の貞操をまもるために、オミネさんが嘘ついてるんかなとか思うやん? でも、ちがった。その男が来たときに、私もこっそり顔見たんよ。その男は見てひとめではっきりわかるくらい、明らかにこの世の人じゃない感じやった。腰から下が透けとって、正真正銘の幽霊やった。でな、その男の顔がめっちゃゲジ眉で、顔全体に毛が生ええて、何かこう全体的に、雰囲気がゲジゲジっぽいっていうか……それでかつ、腰から下が透明だったと、まあそういうことなわけ。

でな、その男、つまりゲジ原ゲジ三郎が毎日凝りもせんと来るもんやから、怖あなって、オミネさんと相談して、先祖代々よくしてもらってるお寺の住職に相談に行ったんよ。そしたら、住職はお札を何百枚もくれて、それを私とオミネさんが手わけして、平屋の周りに貼りめぐらせたわけなんやけど、その日から、その男、もうぴたりともこんようになって、ああ、幽霊だろうが何だろうが、好きな女のためになら、いやだ来るなと言われても、通ってくるのが男ちゃうの? 私はなんか、失望した。つまり、源氏物語で言ったら、私は薫より匂宮が好きやし、光源氏に口説かれるんやったら、うまいこと捨てられてまう六条御息所とかよりも、朝顔の君とか朧月夜の君とかでありたいわけ。でも、ちがったな。ゲジ原ゲジ三郎はゲジ原ゲジ三郎やった。ゲジ原ゲジ三郎それっきり2度と現れへんかった。……長くなったけど、今言ったような話を、体の具合が悪いときはいつも、繰り返して夢で見さされるの。まあ、そういう感じなんよ。え? なんか牡丹灯篭っぽい? そうやな、牡丹灯篭に似てるよな? 私も牡丹灯篭の話は好きよ。でも、今話したことは作りごとじゃなくて、ほんまやけんな。幼稚園のときは牡丹灯篭や知らんかったし、そのときから見よった夢やから。外みたら、雨止んできたな。長くなったけど、そろそろ行こか。え? 納得できんて? 何が? ふられる理由として納得がいかん? いやでも、こればっかりは、しょうがないんよ。まあ、とにかく、もう行こう。とにかく今日はありがとう。今日は雨降りに見舞われたけど、久しぶりに学校以外でゆっくり話できて、何だかんだで楽しかったわ。それにしても、さっき告白してくれたこの手紙、いったい何なん。

三重三枝子さんへ

み みをつくし

え 笑みし妹をば

み 見しものを

え 枝の折れたる

こ 恋の行く先

あなたを思って詠みました。

飯島太郎

リアクションに困ってしまうんやけど、この和歌はいったい何? なんで折句なん? しかも、それ、後朝(きぬぎぬ)の文やん。まあええわ。私もう帰るわ。ほなまた、気をつけて。明日は古事記の授業やな。海幸山幸(うみさちやまさち)のところやな。ほな、明日また大学で。ほなね。

4 「谷の底のウェルギリウス」

(課題図書:『神曲 地獄編』)

「谷の底のウェルギリウス」

三咲が好きなのはウェルギリウスという名前だった。父親の書斎にあったその本の中で、ほかにも好きな名前はたくさんあった。ガルヴィレ、ファナリータ、フォティヌス、アダーモ、ファナリータ、レアルコス、カポッキオ。父親のデスクにノートをひろげ、三咲はそれらの名前を書きつけた。もともとのはじめは、父親の書斎の本棚の中にあった『神曲』のウェルギリウスだった。

「ウェルギリウス……」

何かあるたびに三咲は心の中でウェルギリウスの名前をさけんだ。そのころ三咲は学校にも家にも居場所がないみたいに感じていたし、11歳だった三咲には、つぶやく名前が必要だったのだ。それだけでなくて、父親が亡くなって以来、三咲の苦手な母方の祖母が、出張に行ってばかりの母親のかわりに三咲の面倒を見るという名目で、週に1、2度家に来るようになっていた。

祖母は2階にまであがり母親の書棚やタンスの中までひっかきまわした。

どんなに仕事が忙しくても1日に1回連絡すると言っていた母親からは、一度も連絡が来なかった。

祖母がひんぱんに家に来るようになる少し前のこと、小学4年生だった三咲は、母親が仕事で家にいないのをいいことに、父親の書斎に入り浸った。父親の書斎は家のいちばん北側にあり、三咲がもっと小さかったころ、その部屋には入ってはいけないとされていた。

三咲は父親の回転椅子に座って、デスクの上に本棚から引っ張りだしてきた書類を広げた。地元の大学で生物学の教授をしていた父親の書類の大半は、表や図やグラフのつまった生物学に関連すると思われるもので、そのほとんどを三咲は理解することができなかった。が、まれに息をのむほど美しい人間の細胞のカラー写真や、宇宙を感じさせる精緻な図があった。

『神曲』はそれらの書類につぶされるようにして本棚の端にねじこまれていた。完全版で、天国編も地獄篇も煉獄編も1冊に入っていた。むずかしいので、三咲はそれを飛ばし飛ばし読んだ。以来、三咲は何かあるとウェルギリウスの名前をつぶやくようになり、学校から帰ってくると三咲は父親の書斎にいって、詩を書くようになった。そしてそれを県の新聞の詩の欄に投稿した。

「ウェルギリウスの月夜」/栗本三咲(羽表小4年 羽表町宮倉2-8)

一人で夜道を歩きます

生きているものはありません

死んだ祖母の着ているものは干した芋のにおいがします

子どもではないわれわれは

手をひいてくれる人を信じません

山と川と用水があるこの町には

天国も地獄もありません

(「ヤング・サタデー ぼくのわたしの詩」『徳島新聞』2003年7月12日夕刊)

ウェルギリウスは谷の底の家に住んでいた。谷の底というのは三咲を含め、子どもたちがそう呼んでいるというだけの名前だった。昭和の終わりに山を切り拓いて作った新興住宅地の一帯は三方山に囲まれるようにできていて、住宅地の一帯からどこにいくにも谷の底を通らなくてはいけなかった。谷の底は夕方になればすでにうす暗く、車や自転車の事故がよく起こっていた。ガードレールにはいつ見ても黒い線がついていて、2、3年に一度は交換された。

小学2年生のころ、三咲は自転車に乗っていてガードレールにぶつかってこけたことがあった。手のひらも肘も膝もずるむけにして、ハンドルのまがった自転車を地面に倒したまま、三咲はしばらくそこに座って泣いていた。すると、向こうから白いTシャツをきた男の人がやってきて、三咲の手をひいてすぐそばの家の庭先につれていきホースで汚れた手のひらやひざを洗った。それから消毒液をもってきて消毒し、絆創膏を手と肘と膝にそれぞれ5枚も6枚も貼りつけた。

三咲はそれから何度か、小学校の行き帰りにその家を眺めたが、1階も2階もカーテンは閉ざされていて人の気配は感じられなかった。が、父親の書斎で『神曲』を読んでから、あの家はウェルギリウスの家だと思うようになった。小学校6年生のころ、学校の帰りにその家の庭先でウェルギリウスがホースで水をやっているのを見たことがあった。三咲はしばらく突っ立っていたが、ウェルギリウスは三咲のほうを見ることもなかった。

そのころになると、ウェルギリウスが20歳をこえても働きに出ず家にこもり、2回自殺未遂をし、文房具屋で窃盗をして逮捕されたことがあると知っていた。ウェルギリウスは近所でうわさになっていた。

小・中・高の12年間、三咲は毎日の朝夕、谷の底を通っていた。谷の底の坂をあがっていきながら(谷の底と名前はついていたが、谷の底はカーブに沿って坂になっていた)暗がりで自転車に乗っていると、灰色の中に自転車のライトが浮かんで、船に乗っているみたいだと三咲は思った。

三咲は小学校1年生のときから勉強がよくできた。母親は三咲のテストの点数がいいのを見ると、腹を立てたり怒ったり泣いたりした。三咲の父親を思い出すらしかった。自分をあざむいた(と母親はじぶんでそう言った)三咲の父親は、死んでも三咲の母親に安穏をもたらさないようだった。中学校に入って通いはじめた市内の塾で、この成績なら、県立の教育大学附属高校にも行けると電話をかけてきた塾の担任に、母親は声色をつくって答えていた。

「本人の希望を優先させたいと思います」

市内にある塾には汽車で40分かけて通った。中学校で友だちはできなかったが、塾に入ると4、5人友だちができた。塾には市内の私立中学や県立教育大学附属中の生徒がたくさん来ていた。塾に通う友だちは、三咲が勉強ができることをからかったりしなかったし、だれとだれが仲悪いからだれと仲良くしたらいけないとか、先生はだれがきらいだからだれとは口をきいたらいけないとか、そういうのをよく分からずにクラスの中でふるまってはいけないとか、そういう暗黙のルールもなかった。

けっきょく県南部の高校の普通科を受験した。

母親は相変わらず忙しかった。

三咲が高校1年生になったとき、ウェルギリウスは死んだ。三咲が小学5年生のときと中学2年生のときに、2回自殺未遂をして、とうとう3回目に死んだのだった。3回とも同じやり方だった。

ウェルギリウスが死んだことを教えてくれたのは、ときどき家に様子を見にくる母方の祖母だった。

「あそこの家の子、ほれ、あそこの、谷の底の家のプータローの、死んだらしいわ」

「ふうん」

「自殺やって」

そして何でもないことのように持ってきたバームクーヘンをナイフで切りわけ、自分のぶんと三咲のぶんを、手で取ってガラスの皿に置いた。そういえばこのあいだ、あの家の前にパトカーが停まっていたなと三咲は思った。

バームクーヘンは湿っていて、ほとんど玉子焼きみたいな味がした。

三咲が高校2年生になったとき、母親に急に時間ができた。母親は「ファッション関係」の仕事をしていると祖母から聞いていたが、結局何の仕事なのか、三咲はよくわかっていなかった。三咲が高校3年生になる直前、「大学にはどこにでも行かしたげるけん」と約束して、母親は荷物をまとめ家を出ていった。父親の書斎を片づけて行ってしまったので、父親の書斎はなくなった。

母親がいなくなってしまうと、三咲はとたんに体調を崩した。1週間ほど寝込んで、元に戻った。

受験が終わり、進路が決まった3月のはじめ、三咲は市内に引っ越して、県立大学のそばのコンビニでアルバイトをはじめた。まもなく高校を卒業するころ、三咲には好きな人ができていた。一緒に働いている薬学部の2年生の先輩と自転車で帰るようになり、別れる途中の道ぞいにある公園で10分20分話すのが日課になっていた。三咲は4月からその大学の医学部に行くことになっていた。

そのときにはもう、三咲にとって、ウェルギリウスは本の中の人物でも、自殺した近所の7、8歳年上の引きこもりの青年でもなくなっていた。ウェルギリウスはかつて三咲が11歳だったとき、いつも自分といちばん近いところにいると感じていた、ほとんど三咲自身みたいな、肉体を持たない男性だった。

5 「Koi fishing in Japan ばあちゃんのために鯉を釣る」

(テーマ:「日本語が英語になっていたら」)

「Koi fishing in Japan ばあちゃんのために鯉を釣る」

6 「淡路(あはぢ)」

(課題図書:『アーサー王の死』または『アーサー王物語』)

淡路(あはぢ)

彼方様(あなたさま)は地下(ぢげ)の者に身をやつしておいででした。あの如月(きさらぎ)の日、粗末な垂領(たりくび)の直垂(ひたたれ)をお召しになり、松の根に倚(よ)りかかり海を眺めておられた御様子は、朝に夕に舟を出し魚(うを)をとり暮らすわたくしどもの目にもただごとではなく、父母(ちちはは)はいぶかしみわたくしに彼方様(あなたさま)の御様子を伺ってくるように命じました。兄は去年(こぞ)の夏、嵐(しけ)に巻かれ命を無くし、弟は生まれて百日(ももか)もたっておりませんでしたので、月の忌(いみ)のあるときを除き、わたくしが父とともに漁に出ておりました。わたくしは十四になったばかりでございました。「魚(うを)はあるか」彼方様(あなたさま)はわたくしが近づきますとそう仰いました。それはたいそう美(い)しき都の言葉でございました。遠目には翁(おきな)かとおぼえた彼方様(あなたさま)の御顔(おんかほ)は、倚ってみると美(い)しき御目つきをされており、生きていたころの兄とそっくりでした。御年も兄とそう変わらぬ御様子、二十一、二かと思われました。

「淡路(あはぢ)は四方を海(あふみ)に囲まれておりますゆえ、幾らでも魚(うを)がおりまする」

「そうではない」と彼方様(あなたさま)はお笑いになり、「小屋に魚(うを)はあるか」また美(い)しき都の言葉でおっしゃいました。このあたりの男(をのこ)は十二、三にもなれば女(をんな)と目を合わせぬようになりますので、彼方様(あなたさま)がわたくしをお見あげになる御様子は普通でなく思え、わたくしはつっけどんに答えました。

「わたくしどもの小屋には昨夜(こぞ)の魚(うを)がございます。少し古びておりますが、昨夜(こぞ)の魚(うを)のほかに干魚(ほしうを)と海布(みるめ)、それから粟(あは)と干飯(ほしいひ)もございます。夕(ゆふ)べになれば父が舟でもどって参りますから、そうすれば鯛も蛸も星貝(ほしがひ)も海布(みるめ)もございます」

「そのようであるか」彼方様(あなたさま)はまたお笑いになりました。それから、「腹がすいてかなわぬのじゃ」とおっしゃって、松の木に手をついてお立ちあがりになりました。そのときまで気がつかなかったのですが、そのときの御様子から彼方様(あなたさま)が御手追いでいらっしゃることを知り申しあげました。彼方様(あなたさま)は直垂(ひたたれ)の陰に太刀(かたな)をお持ちであったのをお隠しになるそぶりもなく、わたしどもの粗末な小屋にいらっしゃいました。士(つはもの)であらせられる方を拝見するのははじめてでございましたが、あまりにも御様子が兄に似ていらっしゃいましたので、不思議と恐ろしいとは思いませんでした。お立ちになりこちらにいらっしゃる気配も兄のようでした。

小屋では母が弟に乳をやっておりました。母は彼方様(あなたさま)を奥に座らせ申しあげると、わたくしに命じて井戸から水をもってこさせました。それから母は干魚(ほしうを)や塩鯛を火であぶり、少し欠けてはございますが、小屋でいちばんきれいな、波の模様の入った椀に干飯(ほしいひ)をいれ、お出し申しあげました。彼方様(あなたさま)は箸をお受け取りになると、しばらく御目(おんめ)をつぶっておられましたが、いちどお召しあがりになりますと、息もつかぬ早さでそれらを平らげておしまいになりました。わたくしは思わず母と目を見合わせました。淡路(あはぢ)にはそのようにものを食べる者はおらず、魚(うを)も、干魚(ほしうを)も、蛸も、干飯(ほしいひ)も、粗末な箸でひとくちひとくち噛みこんで呑むようにして食べるのです。夏の日照りの続く日や、春秋の(はるあきの)嵐(しけ)の日など、海(あふみ)に出られなければ、何日もものを食べぬこともございました。もっとも、嵐(しけ)の止んだ翌朝には、浜に貝や小魚や海布(みるめ)が打ちあがり、星貝(ほしがひ)や砂の粒がきらきら光ってたいへんきれいでございましたので、そうひもじゅうはございませんでした。つらいのは日照りで、わたくしの父の父母(ちちはは)も、浜の子どもの幾人(いくにん)も、日照りによって命を無くしました。干魚(ほしうを)の最後のひと口をお食べになると、彼方様(あなたさま)はとつぜん顔を赤らめられわたくしどもに食事の礼を述べられました。「粗末なものばかりでございます」母は畏まって身を縮めました。それから母はまたわたくしに命じて水を汲みにいかせ、彼方様(あなたさま)の御手当てをはじめました。彼方様(あなたさま)が直垂(ひたたれ)をお脱ぎになると、先ほどお立ちになっていらっしゃったことが信じられぬほどの御深手で、太刀(かたな)や矢を持たぬわたくしどもにも一目でそれとわかる戦(いくさ)の傷が、肩に、腹に、背に、脇に、数えきれぬほどございました。母が彼方様(あなたさま)の御手当てをするあいだ、わたくしは弟を抱いておりました。弟はまだものもわからぬ様子で、目をあけてわたくしの顔を見ておりました。母は彼方様(あなたさま)が兄に似ていらっしゃるとは思いもせぬ様子で、一心に御手当てをし申しあげておりました。兄は去年(こぞ)の夏、日照りが続き魚(うを)が取れなくなった海(あふみ)の沖合に出、嵐(しけ)にあい命を無くしました。兄の骸(なきがら)はどこにも打ちあがらず、父母(ちちはは)はしばらく泣き暮らしました。せめて兄が彼方様(あなたさま)のように傷を負い、父母(ちちはは)のまえに現れたのであれば、父母(ちちはは)もあれほど悲しみはしなかったのにと、わたくしは思いました。戦(いくさ)のことは、わたくしも播磨や明石からやってくる商(あきない)の者たちからきいて存じておりましたが、新しい都で入道(にゅうどう)様がお亡くなりになり、戦のはげしさが増すようになっても、朝に夕に魚(うを)をとり暮らすわたくしどもの暮らしに変わりはございませんでした。母が小屋の奥に臥所(ふしど)をこしらえると、彼方様(あなたさま)は正体をなくしたようにそれから三日ものあいだお眠りになりました。父母(ちちはは)はわたくしに命じ、熱をお出しになっている彼方様(あなたさま)の御手当てをさせ申しあげました。わたくしは母とともに魚(うを)を焼きました。一時(いっとき)のことでございましても、わたくしを傍女(そばめ)にでも婢女(はしため)にでもなさいませと、はじめに母が、それから父が、彼方様(あなたさま)に申しあげたようでしたが、彼方様(あなたさま)はそれをお断りになったようでございました。外に出られるようになると、彼方様(あなたさま)はあの松の木に倚って海(あふみ)を眺められるようになりました。

いくらお心でお慕い申しあげようとも理(ことわり)なき恋でございました。父母(ちちはは)がいくらお尋ね申しあげても、彼方様(あなたさま)は御名(おんな)を明かそうとはなさいませんでした。身をやつしておいでの彼方様(あなたさま)が、世に類(たぐひ)なる貴人様(きにんさま)でいらっしゃることはわたくしにも知れました。父はわたくしが彼方様(あなたさま)に情けをかけられることを望んでいたようでしたが、わたしのような卑しい身分の者にとっては望むべくもないこと、彼方様(あなたさま)がわたくしに微笑まれ、頭をお撫でになるのも彼方様(あなたさま)が雲の上の御方(おんかた)であればこそと存じておりました。しかし、わたくしは恋(こひ)をしておりました。わたくしは命をかけて、淡路(あはじ)の海(あふみ)に希(ねがひ)をかけたのです。松林の祠にいまする海(あふみ)の神は荒神(あらがみ)で知られておりましたが、希(ねがひ)をかければ聞きとどけてくださることを、子の時分から知っておりました。彼方様(あなたさま)は小屋のほうに背を向けて、松の木のそばにお立ちになっておいででした。わたくしは祠に向かい、松林の中を歩いていきました。海(あふみ)はなぎ、日はかげっておりました。

出立の日、わたくしは商い人の舟に御乗りになった彼方様(あなたさま)のもとに、母から仰せつかった魚(うを)の素焼きや海布(みるめ)、干飯(ほしいひ)を笹の葉で包んだものをお持ち申しあげました。彼方様(あなたさま)は父母(ちちはは)に礼をおっしゃられ、わたくしの頭をお撫でになりました。

「わたくしは彼方様(あなたさま)を一心にお慕い申しあげております」

「ほう」

彼方様(あなたさま)はじっと海(あふみ)を眺めていたのをお止めになって、わたくしの顔をお見つめになりました。

「わたくしをお連れくださいませ」

微笑みながら、彼方様(あなたさま)は首を左右にふりました。

「戦(いくさ)に行くのでございますか」

「そうじゃ」

「怖くはないのですか」

「宮毘羅(くびら)さまが守ってくださる」

お優しい御顔立ちの奥で、まなざしがするどく光りました。彼方様(あなたさま)は行ってしまわれました。舟は海(あふみ)の向こうに去り、やがて見えなくなりました。その晩から三夜のあいだわたくしは熱を出し、四日目の朝、父母(ちちはは)の看病もむなしくわたくしは命を無くしました。父母は古い舟に海布(みるめ)をしきつめ、わたくしを乗せると、舟を押して海(あふみ)に送りだしました。波は手のようにわたくしを沖に引いていき、やがてわたくしは自分が何者であったのかも忘れてしまいました。ここまで語ってまいりましたがわたくしは行かなくてはなりません。言葉はわたくしが命を無くして手に入れた言葉、淡路(あはじ)の海(あふみ)にあったころ、わたくしはこのように言葉をつむぐことはできませんでした。けれども淡路(あはじ)の海(あふみ)は聞きとどけてくださいました。命とひきかえにわたくしは望みました。たいらの四位有盛(ありもり)さま。さようなら。

7 「ショートショート集『タテとヨコ』」

(テーマ:「縦と横」)

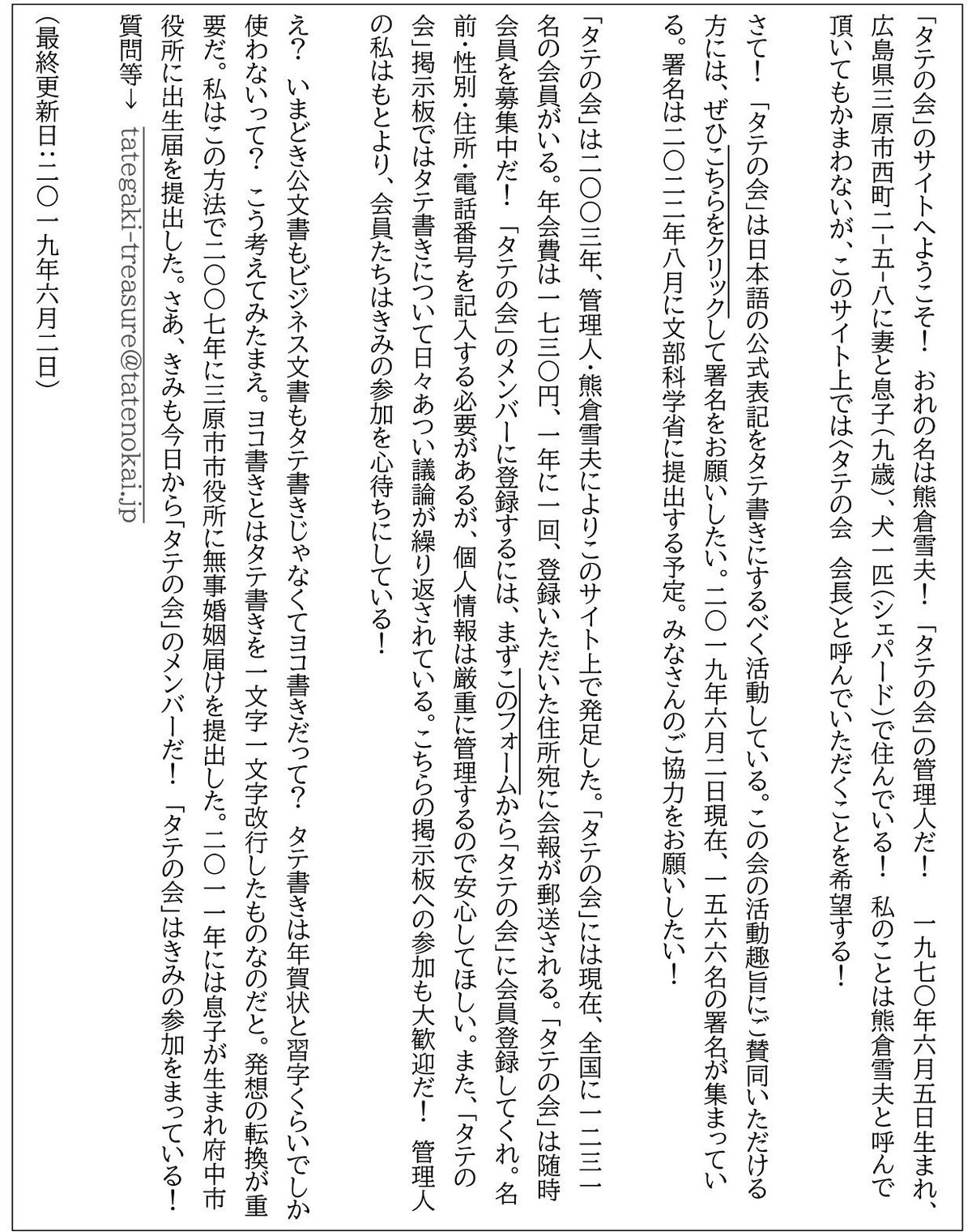

「タテの会」

「セントバーナード」

そのフダは都内のホテルのフロントで働いている夫がもらって帰ってきたものだった。1階の和風レストランで使っているという「reserved」の横長のベージュのフダで、そのフダを玄関におくようになったのは、8か月ほど前からだった。きっかけはよくある話なのだが、セックスレスだった。4年前、下の子どもが生まれ、子どもが保育園に行くようになると、わたしは日中リビングのパソコンで怪しい動画をみるのが日課になっていた。あるとき、変なリンクをクリックしてしまい、デスクトップに変な広告がはりついて取れなくなった。

≪クリックありがとうございます。ウルトラエクストリームエロ♡エロ♡動画配信サービスの登録が完了しました♪ 42時間55分16秒12以内に至急代金をお振込みください♪ ※振込がなければ訴訟の対象となりますのでご注意ください≫ひらひらしたエプロン風のランジェリーをつけた女性が恍惚の表情でこちらを見ている、やや過激な画像のフレームは赤になったり青になったりしながら点滅し、こうしているあいだにも残り時間の表示はどんどん少なくなっていった。クリック詐欺だとすぐにわかったが、パソコンに疎いわたしはどうしたらいいのか見当がつかなかった。かといって業者を呼ぶ気にはなれなかった。

帰宅するなりパソコンの画面を見せられた夫は、すべてを悟ったようだった。大学時代サークルでプログラミングをかじっていた夫は、システムを立ちあげると1分もしないうちにその怪しい広告を消した。

そして話し合いの末、夫が帰ってくるのが比較的早い水曜日の夜に、木のフダを表か裏にするという、だれが思いついたのかもわからない古典的な方法で「あり」なのか「なし」なのかコミュニケーションすることになった。裏が続いたとしても月に一回は札を表にしなければいけないというルールまでわたしはつけ足した。

今日は水曜日の夜だった。フダは表だったが、いつものように横ではなく縦になっていた。玄関でわたしは考えつづけていた。今日は「あり」なのだろうが、「なし」なのだろうか。表なのだから「あり」なのだろうが、縦にして置いてあることに何か意味はあるのだろうか? わたしは期待で胸がはりさけそうになった。

そのうちに夫がお風呂から出てくる音がした。が、出てきたのは夫ではなく、毛の濡れたセントバーナードだった。セントバーナードは舌を垂らし、体じゅうから水をまき散らしながら、軽やかな足取りでこちらにむかって走ってきた。そしてわたしの足元を通りすぎ、前足でドアをあけて玄関から外に出ていった。

夫が犬ならしょうがない。わたしはなぜかほっとした。

「職場恋愛と苔」

彼はXさんが好きなのだが告白してきたのはYさんだった。ごめんきみのことは好きになれそうにないんだと、彼は呼び出された会社の屋上でYさんに告げたが、なぜ私じゃダメなのとYさんは食い下がった。だってきみは僕のタイプじゃないし、僕はXさんのように背が高くてすこしぽっちゃりした女の子がすきなんだとは言えなかった。ほかに好きな人がいるんだと言った。

一か月後、彼はXさんに告白した。Xさんは呼び出された会社近くの喫茶店で、あなたのことは好きになれそうにないと彼に言った。さっきつきあっている人はいないと言ったじゃないか、僕じゃだめなのかと彼は食い下がった。だってあなたは私がつきあってほしいと思うような男の人ほど学歴が高くないし、プライドが高いのが気に食わないのだと、Xさんは彼には言わなかった。好きな人はいなかったが、ほかに好きな人がいるのだと嘘をついた。

彼のデスクのとなりにはZという同僚がいた。Zは職場ではだれのことも好きにならず、だれからも好きになられなかった。Zは昼休みになると、会社近くの公園でひとり弁当を食べた。Zはベンチにやってくるスズメやハトにご飯粒をやった。公園にはベビーカーを押す主婦はたくさんいたが、会社員と思しき男はZひとりだった。

休みの日になるとZは車を運転して彼のおばあさんを山につれていった。今年八十七歳になる彼のおばあさんは苔を集めるのが好きだった。

おばあさんが亡くなった翌日、Zは会社を休み、おばあさんが箱庭に植えた苔を眺めていた。

8 「広告代理店物語〜ドルネシア姫は夢を見る〜」

(課題図書:『ドン・キホーテ』)

「広告代理店物語〜ドルネシア姫は夢を見る〜」

四国放送サービス東京支店の営業部長Yさんから「ドンキでポン!」の企画の話をされたときには耳を疑った。日テレ系列のローカル放送局担当4年目であったわたしは、営業ひとすじ25年目らしいYさんがもちだしてきたその深夜帯のローカル発・全国ネットの番組の話を、さいしょ冗談だと思ってきいていた。

「これなんですよ」

週末に小6の娘さんとスポーツ凧あげ(というのがあるらしい)をするのが最近のマイブームというYさんは、日焼けしたむきむきの腕でファイルから企画書を取り出してわたしに差し出した。

「【ドンキでポン! 騎士ドン・キホーテの深夜ウフフ♡の赤線地帯巡り~わしのドルネシア姫はどこにおる~】……なんですかこれ」

「見ての通りだよ」

得意そうにフフフと笑いながらYさんは言った。

「深夜枠でローカル発・全国ネットで15分っていうのをやりたいんだよね。深夜の15分番組って意外とヒット出たりするんだけど、ローカル発は前代未聞でしょ? 番組はまあ、他局さんの『夜中ふたりメシ』とか『銭湯いってらっしゃい!』とか『平安おじゃるのディスコ巡り』とかの二番煎じみたいな感じなんだけど、今回すごいのは舞台が地方の風俗街っていうところと、タレントにドン・キホーテとサンチョ・パンサのコスプレさせるってところだな。ヨシモトの若手芸人使おうかと思ってるんだけど。で、番組概要なんだけどね、ここ見てほしいんだけども、【風俗情報誌の読みすぎであたまがおかしくなった新宿歌舞伎町の騎士ドン・キホーテが、しもべで百姓のサンチョ・パンサといっしょに自分たちだけのドルネシア姫を探して日本全国の風俗地帯を訪ね歩く15分番組です】と、こういうことなんだ」

つっこみどころが多すぎて声が出なかった。

「えっ……でも」

かろうじて声を絞りだした。

「これってほんとに大丈夫なんですか? 『風俗』も『あたまがおかしくなった』も『赤線』も放送コードにひっかかりますし、『しもべ』も『百姓』も文脈によりますけどグレーです。それに、深夜番組だとしても、さすがに風俗街訪ね歩きはテレビの公共性の面でむずかしいんじゃないですか。今のご時世、ポリティカル・コレクトネスの問題もありますし。視聴者にSNSで拡散されたら女性人権団体から抗議がくるだけじゃなく、局に批判が殺到するかもしれませんよ。それに15分って……いや、ていうかそもそもこれ全国ネットでやるんですか。冗談でしょう」

「さすが一橋卒。若いのにあたま固いねえ」

F県立大学卒であることをじゃっかん気にしているらしく、しょっちゅう学歴の話をしてくるYさんはまたいやみを言った。

「これはまあさ、企画書のドラフトみたいなもんだから。まだ内々で相談してる段階なのよ。それを、きみの有能さを見込んで相談させてもらってるわけ。だからまあ、まだ何も決まってないっちゃ決まってないんだけどさ、上もけっこう乗り気なのよ。で、放送コードにひっかかりそうなやつに関してはちゃんと言い換えるから問題ない。たとえば『深夜ウフフ♡の赤線地帯巡り』は『深夜ウフフ♡のピンク地帯巡り』にすれば問題ないでしょ?」

「『深夜ウフフ♡』ってなんかセンス古いですよ。番組タイトルの『ドンキでポン!』もめっちゃダサいし。いったいだれが命名したんですか」

「おれだよ」

「すみません」

すかさず謝った。

「まあ、ちょっと古いほうが受けるのがテレビだから。番組自体も中高年ウケを狙ってるし、オヤジのセンスでちょうどいいの」

「すみません」

一応、もう一度謝った。

「台本サンプルも見る?」

「はい」

わたしはYさんに渡された白いA5の冊子のページをめくった。

「……はあ」

「どう?」

「どうって……これ、提供でやるんですよね? スポンサーつくんですか? スポットだと100パー無理ですよ」

「もちろん提供でやってもらおうと思ってる。できれば単独提供がいいんだけど。あれ? その話、上から聞いてなかった?」

何だかいやな予感がした。

わたしの大学時代の専攻は社会学で、大学3年生から所属することになっているゼミでは、ジェンダー論を専門とする教授のゼミを選んだ。卒業論文のテーマは〈テレビにおけるジェンダー表現〉で、正月明けから彼氏とマンションにこもって6日で書いたので(彼氏も社会学部に所属していて、卒論のテーマは〈海外駐在員の家族の日本語環境〉だった)、あまりいい出来の論文ではなかった。が、どういうわけか教授の気にいったらしく、新入生向けの学部紹介のパンフレットに論文の概要が顔写真つきで掲載された。

2015年7月、オリンピックまであと5年。テレビでの性表現にまつわる放送コードの厳格化は、コンビニでのいわゆるビニール本の規制などと同様、国会で検討されている。

でも……。

Yさんは力説した。

「すごいと思わないか? 深夜枠、ローカル発・全国ネット、それで数字が取れたら革命ですよ。革命どころか大革命だ。テレビは今、攻めなんです。攻めて攻めて攻めて、それで数字が取れたらいいんです。御社だってそうでしょう? そうしないとテレビは生き残れないんです。われわれは泥沼を駆けぬける時代が来たんです。ね、そうでしょ?」

「はあ」

「それで、きみもうすうす察してくれてると思うんだけど、提供元の件さ、御社の、ってこっちの御社じゃなくて、そっちの、きみのご実家のさ、社長さんがその、ピンク街めぐりが好きらしいじゃないの、インタビューでもお答えになってるし、単独提供についてくれないかなーと思ってるんだけどさ、話きいてみてくれたりしないかな? 攻めたCMガンガンうってらっしゃる会社だしさ、こっちとしても乗っていただけるんじゃないかなーと思ってるんだけども。数字が取れれば三方、利益が出るわけだし、そう悪い話でもないと思うんだけど」

「まじですか……」

「どうかな?」

「そういうのは営業を通してもらわないと……」

「まあ、それはそうなんだけどさ、ウチとしては内々に社長がどう思ってるかを知りたいんだよね。それで、キミからちょっときいてもらえたらと思ってるんだけども」

「うちの実家のことは、全部あっちの営業を通してくださいって、うちの会社の営業にも言ってるんですよね。父にも前に怒られちゃって」

「そうなのかあ。残念だなあ」

そう残念でもなさそうにYさんは言った。

「まあでもさ、それはさておき、きみ、スイーツゴルフ好きなんでしょ? 今流行りの、スイーツ食べながらゴルフやるってやつ。もうきいてるかもしれないけど、来週末、ウチのものと御社で、スイーツゴルフ大会やるからぜひ来てよ。そっちの部長さんと次長さんにはもう話してあるんだけれども。そっちからも7人くらい来るってきいてるよ」

「え」

「うちからも若手は全員くるから。待ってるからさ。じゃあね」

それだけ言うと、そそくさとYさんは帰っていった。わたしは47階の窓から東京の町を眺めた。

晴れているので富士山までうっすら見えた。

その夜、わたしは夢を見た。

わたしはドン・キホーテになっていた。あたまに銀の兜をかむり、おもい鎖の鎧を身につけ、手には槍をもっていた。すぐ後ろにはしもべが控え、しもべはロバをひきながら、紋章のついた盾を運んでいた。

明け方の横浜寿町を歩いていた。どれくらい歩いただろうか、木のドアの前に立っていた。

「わしのドルネシア姫はどこにおる」

ドアの向こうで声がきこえた。

ドン・キホーテだったはずのわたしはドルネシア姫になっていた。目の前にある木のドアががたがた震えはじめた。

明日は朝の9時から部内で会議がある。15時からは社内営業と打ち合わせで、20時からは静岡第一テレビ東京支社との合同飲み会だ。

目の前で音をたてつづけるドアの前で、わたしは夢から覚めろ、覚めろ、と念じていた。

9 「臨月とSF」「汗と絵本」

(テーマ:「絵本」か「コミック」)

「臨月とSF」

臨月に入ってから、ユーチューブで出産動画ばかり見ている。ほかの妊婦の出産に興味があるわけでも、出産のイメージトレーニングがしたいわけでもなく、SF小説の仕事もなくなり、ほかにすることが何もないから、消去法でユーチューブを見ているという感じだ。帰宅してそうそう、晩ご飯もつくらずソファでくつろぎながら大音量で出産動画をみている私をみた夫は、さいしょ、妻がAVを見ているのだと思ったらしく、ギョッとした顔をしていた。「うううう〜〜〜〜〜」「ああああああ」「あぐぐぐ」「ふうーーーーー」大声で叫んだりいきんだりするので、たしかに一瞬だけきくとそうきこえるのかもしれない。でもちゃんとよくきけば「あいだだだだだだだだ」「はさまってるはさまってる」「はい上手上手」「もう一回いきますよ~」「無理死ぬ」「切開しますね~」などいろいろ入っているので、別にAVでもないと思う。

「まあ、見たいなら見ればいいけどさ」

妊娠してから時期にかかわらずずっと機嫌がわるい私がおとなしくなるなら何でもいいという考えらしい夫は、いちおう私もごはんを食べていないことを確認すると、海鮮キムチ丼と豚トロ丼、サラダ2人前をネットの宅配サービスで頼んだ。40分ほどかかるという配達をまつあいだ、夫はリビングのテレビの前で、週末接待で行かないといけないというゴルフの素振りをはじめた。さいしょ、臨月の妻をおいてゴルフに行くときいたときにはイラっとしたのだが、妊娠したとおぼしきあたりから10ヶ月弱あまり、夫にイライラしてしょうがないのでいっそ家にいてもらわないほうがいいのかもしれないと思う。予定日まではあと2週間あるのだが、万一夫がいないあいだに破水でもしたら近所に住んでいる母を呼べばいいと思う。出産は幼なじみの高瀬のすすめにしたがって、夫の立ち会い出産ということにしたのだが、さすがに口にはしないものの、母に立ち会ってもらった方が何千倍も心強いのだろうなという気がしている。

夕ご飯がおわって夫が自分の部屋に行ってしまうと、私はまたリビングのソファで出産動画を見るのを再開した。

ユーチューブ上にはほとんど無限に出産動画があがっている。カップルユーチューバーに夫婦ユーチューバー、ライフステージ的に出産にさしかかった女性ユーチューバーや、妊娠を機にユーチューブをはじめたらしい女性ユーチューバーまで、ありとあらゆるユーチューバーがユーチューブに出産動画をあげている。世界じゅうのものをあわせれば、妊娠関連動画だけで1億本くらいあるんじゃないだろうか。妊娠報告の動画にはじまり、バースプランの決定、妊婦体操、父母教室、赤ちゃんグッズのそろえ方、妊娠初期、中期、後期、臨月、そして赤ちゃんが産まれれば授乳のコツに沐浴の方法に楽な抱っこの仕方にゲップの出させ方にお宮参りにお昼寝のさせ方におすすめの円座クッションに離乳食の作り方にと、関連コンテンツにはきりがない。が、いちばん人気があるのはやはり出産だ。出産動画は、日本のものだけでも全部で100本くらいある。出産はユーチューブでは鉄板のコンテンツなのかもしれない。

出産動画にもいろいろある。顔にモザイクがかかっているもの、顔出しで血が映るシーンだけモザイクがかかっているもの、途中から声だけになっているもの、顔も赤ちゃんが出てくる部分も無修正のもの。出産のスタイルやバリエーションもすごく豊富だ。病院で産むバージョンや助産院で産むバージョン、自宅出産や水中出産、ソフロジー式、帝王切開、吸引分娩まであがっている。自然分娩や無痛分娩、和通分娩ももちろんあるし、産むかっこうも上向きから下向き、立って生んでいるのや、縄につかまって産んでいるの、プールの中で産んでいるの、横向きになって産んでいるのもあった。

横で産んでいるやつはすごかった。日本人だがハーフっぽい顔立ちのお母さんが自宅出産で産むやつだ。先週からもう20回くらい再生した。家族5人が出てくる側でふつうに待機していて、5歳くらいの女の子が、赤ん坊のあたまが出てくるところをにこにこしながら眺めていた。お母さんも気にする様子もなく、頭がでてくるところでそこそこ苦しんで、案外するっと産んだ。横から写してはいたが、モザイクがかかっておらず出てくる様子がそのまま映っていた。 産んですぐお母さんはすぐ上半身を起こして、自分でペットボトルのふたをあけてお茶を飲んだ。赤ちゃんは脂に覆われていたが、血はほとんど出ておらず、ねばっとした黄色っぽい液体がいっしょに出ただけだった。その後、カメラが一瞬写した後産まで見てしまった。後産のほうがショッキングだったが、よくよく考えてみると史上最悪の生理という感じで、ぱっと見ほどはグロテスクではなかった。

私は動画の音量をあげて、前のめりになって動画をみていた。赤ちゃんが下腹部をキックした。出産動画を見ていると、心なしか赤ちゃんもテンションがあがっているように思える。たいてい一番もりあがっているところ(産む瞬間と産み終わった直後)でうれしそうにキックやパンチをする。胎動にキックもパンチもないのだが、上のほうにくるやつをパンチ、下のほうにくるやつをキックと勝手に呼んでいる。ときどきキックかパンチか区別がつかないやつもあるが、区別がつかないやつはキックということにしてある。

土曜日、朝起きると夫はすでにゴルフに行っていて家にいなかった。朝ごはんのバナナと甘夏を食べ終わると、いつものように出産動画を見はじめる前に、久しぶりにアマゾンで絵本を見ることにした。〈絵本 乳幼児向け〉と検索すると、出てくる絵本はシリーズ本や類似本も含めて、もうあらかた購入済みだ。『まる・さんかく・しかく(上・下)』、『じゃあじゃあびりびり』、『がたんごとん』、『くだもの』、『腹ペコ青虫』、『ぐりとぐら(10冊セット)』、『どっこいしょ』、『きこえるかな?』、『ノンタン(乳児向け10冊セット)』、『いっしょに あそぼ』、『ワンワン』、『白クマちゃんのほっとけーき(5冊セット)』、『いないいないばあ』、『ねないこ だれだ?』、『パタパタあそぼう』、『だるまさんこーろんだ(上・下)』、『しましまぐるぐる』、『がおー』、『しまじろうのできるかな?(3冊セット)』、『しまじろうのかずあそび(3冊セット)』、それから『Yammy-yammy』、『Stars』、『With mom』など英語の絵本もある。だるまさんシリーズやうさちゃんあそぼシリーズの紙芝居も、全部で20近くある。乳児向けだけでなく、3歳くらいまでもう絵本は買わなくていいかもしれない。

夫のクレジットカードの家族カードを使っているので、アマゾンで次から次へと購入される絵本の決済通知は、夫のほうにも当然いっているはずなのだが、夫はたいして気にもとめていない様子だった。毎週木曜日の資源ごみの日になると、夫は言われた通りペットボトルやカン・ビンと一緒に、玄関にしばって置いてある大量のアマゾンの段ボール箱をもっていった。

絵本集めのまえにハマったのはベビー服集めだった。妊娠5か月の時点で、赤ちゃんは男の子だとわかっていたが、赤ちゃんに性別は関係なく、お母さんがテンションをあげて赤ちゃんを着飾ることが大事だという気がしたので、かわいい感じの白やオレンジや黄色やピンクや水色のひらひらするベビー服を赤ちゃん本舗やベルメゾンやトイザラスのオンラインサイトでこれでもかとばかりに買いこんだ。

その前にハマったのは赤ちゃんの早期教育の本や育児本を読むことだった。つわりがひどい時期、なぜか甘夏以外の食べものを受けつけなくなり(みかんでも柚子でもデコポンでもマンダリンでもだめだった)、3食のごはんのかわりに甘夏を食べながら赤ちゃん本を読み漁った。赤ちゃんはママを選んで生まれてくるんだよ的なスピリチュアルにはあまり共感できなかったが、『パパ ママはじめての育児』、『新生児の子育てハウツー』、『ドクターママの乳幼児子育て論』、『育児ガイド 新生児編』、『新生児の発達栄養学』、『しつけと育脳』、『胎教ではじめる早期教育』、『赤ちゃん目線の子育てガイド』、『ハッピーママ入門』、『育児の不安解決BOOK』、『赤ちゃんは天才』、『乳児期の親と子の愛着をめぐって』、『はじめて出会う 育児の百科(0~6歳)』、『イヤイヤ期なんて怖くない!』、『まっすぐ育つ 子育ての基本』、『愛着関係の発達の理論と支援』、『育児ってサイコー!』、『子どもの脳の発達 早期教育で知能は大きく伸びるのか?』、『ヨガ育脳』、『早期英語教育の限界~ダブルリミテッドの赤ちゃんたち~』、『2018最新版 子育て』など、いったん読みだすときりがなかった。このときに活躍したのもアマゾンだったが、それ以上に活躍したのはブック・オフオンラインと目黒区立図書館ともったいない本舗だった。

マンションのいちばん東の8畳の部屋が、赤ちゃん用の部屋になっている。じゅうたんを敷いて、ベビーベッドを置いただけのまだ何もない部屋のクローゼットには、ベビー服やベビーグッズ、オムツ類、離乳食用の缶詰類、赤ちゃんの子育て本がすでにぎっしりつまっている。2、3か月ほど前、旦那さんの仕事の都合だと言って、地元から2泊3日で上京してきた高瀬は、いちばん下の子どもをつれて私の様子を見にマンションにやってきた。すでにものでいっぱいになった赤ちゃん部屋のクローゼットをみせると、高瀬は「超、亜美っぽい」と笑った。

小学校1年生からの幼なじみで、数少ない女友だちの一人でもある高瀬には、27にしてすでに子どもが3人いた。小・中・高と高瀬はつねにヤンチャなグループにいたが、私とは一貫してグループをまたいで仲がよかった。小・中はいじめもそれなりにある学校だったけれど、地味で大人しめでそこそこ優等生だった私がいちどもいじめられることなくやってこれたのは、今思うと高瀬と仲がいいというパワーバランス的なものだったのかもしれないと思う。妊娠が発覚したばかりのころ、高瀬と電話をしているとき、やっぱり出産って痛いのかなあときいたら、高瀬いわく、「痛いと思ってたら痛いけど、死ぬほど痛いと思ってたらそうでもない感じ」。

その話をきいて私は、大学1年生の夏休みに高瀬と高瀬の妹と3人で行った、京都の伏見稲荷神社の「おもかる石」を思い出した。私は千葉の大学に、高瀬は地元の短大に進学していて、ひさしぶりに遊ぼうよと高瀬が言って、8月のはじめに、京都駅で集合して2泊3日で京都をまわったのだ。

おもかる石は伏見稲荷大社の境内にある巨大な石だった。叶えたい願いを思い浮かべて石をもちあげ、もちあげられたら願いが叶う、もちあげられなかったら願いが叶わないというやつだ。そのときは高瀬だけがもちあげられて、私は高瀬にコツをきいた。すなわち。死ぬほど重いと覚悟してもちあげたら、けっこういける。ちょっとでもなめてかかると、全然だめ。

「何の願いを思い浮かべたの?」

私は高瀬にきいた。

「商売繁盛」

「スーパーの?」

高瀬の実家はスーパーを経営していた。

「ううん、キャバ。指名がいっぱい取れるように」

高校2年生のときからこっそりやっているキャバクラでのアルバイトを、高瀬は短大に行っても相変わらず続けていた。

「亜美は?」

「SF作家としてデビューできますように」

「てか、それで石もちあがらなかったの、縁起悪くない? も一回チャレンジしなよ」

高瀬には高校3年生の頃その夢を目指すようになってからリアルタイムでうちあけていたので、高瀬は強引に私とついでに妹をもういちど列にならばせた。今度は私も高瀬の妹も楽勝だった。

「何の願いごとしたの?」

私は高瀬の妹にきいた。

「えーだってお姉ちゃんいるし」

高瀬がトイレに行ったすきに、高瀬の妹は私に耳打ちした。

「彼氏とはやく結婚できますように」

その年の冬、高瀬はつきあっていた彼氏とのあいだに妊娠がわかり、短大をやめて出産した。高瀬は専業主婦になったのだが、旦那さんがスーパーの副店長として働くようになったので、高瀬もスーパーを手伝うようになったようだった。高瀬の妹はその旅行の2年後、高卒で就職した地元の化学メーカーで働いて2年目にできちゃった婚をした。

高瀬は、出産はそんなに痛くなかったと言っていた。というか「やみつきになる」と言っていた。が、私はそれには半信半疑だ。高瀬はいろいろ特別だし、小学校1年生のときから、転んでひざをずる剥けにしても泣かなかったし、予防注射がカイカンだとか言っていた。中学校から半分ヤンキーになり、喫煙、深夜徘徊、キャバ勤め、不純異性交遊と、遊び回っていた時期もふくめ、高瀬はずっと私には同じ高瀬だったけれど、私とは根本的にちがう人間だという感じがいつもする。

月曜日、お昼ご飯をすませるとわたしはまたユーチューブで出産動画を見はじめた。普通分娩のものはひととおり見おわって、4、5日前からは海外のものを中心に、無痛分娩を集中的に見ているのだけれど、無痛分娩もけっこう痛そうだと思う。自然陣発の場合はそうでもないが、計画分娩の場合は予定日よりも少し前に、バルーンをいれてむりやり子宮口を2、3センチまであけるのだ。なんなら人工的なぶん、動画で見る分には自然分娩のほうがナチュラルに見えなくもない。私はいちおう母のすすめで無痛分娩のつもりなのだが(夫に意見を求めたが、夫はそれにもノーコメントだった)、いっそ自然分娩にしておけばよかったといまさら思う。

ひとしきり見ているともう16時だった。私はユーチューブを閉じてスマホを置いた。それからお腹の上に手を置いた。病院からやれと言われている妊婦体操や会陰マッサージ・乳頭マッサージはこのところあまりする気にならない。病院でもらったしおりに書いてあった通り、毎日お風呂に入ったあとでやってはみるのだけれど、気がのらない。

「ママだよ~」

お腹に向かって話しかけてはみるのだが、リビングに声がひびいて何となくシュールだ。あたりまえだが返事があるわけでもなく、赤ちゃんも出産動画をみているときのほうがキックやパンチの反応があるので、私に話しかけられるよりは出産動画のほうがテンションがあがるのかもしれない。

さっき、今日も遅くなると夫からラインがきていた。毎日遅くなるなら「毎日遅くなる」と言っておいてくれればそれでいいのだが、りちぎにも毎日、「今日も遅くなる」と連絡がくる。夫は新卒で入った会社の同期と数人で立ちあげたITコンサルタント系の会社で役員をやっていて、何の接待なのかわからないが接待づくめだ。冷たいわけではないのだが、家にいるときはぐったりしていて私にも私のお腹にも興味がないのではないかと思うときもある。

リビングのソファでじっとしていると一人ぼっちだという気がする。お腹に人がはいっているのだから妊婦の模範解答としては2人なのかもしれないが、やっぱり実感としては一人な感じだ。知り合いのツテでもつかって、前から見当をつけてあったのだろう、結婚4年目にして妊娠がわかったとき、夫はあっというまにマンションを用意した。特に相談もされなかったし、どこに住みたいというこだわりもなかった。目黒区内にある4LDKのマンションで、36階にあるので、晴れていれば富士山のほうまでよく見える。夫は私に自由にお金を使わせる代わりに、自分でも自由にお金を使っていた。結局私は今家に貯金がどれくらいあって、夫が月にいくら稼いで、月にいくら使っているのか、細かなところはよく知らない。買い物をするのにも夫の家族カードを使い、家計的に問題なさそうだなあということだけしかわからない。

大学1年生の頃からSFを書いていた。賞に出したのは、SF作家を多数輩出していることで有名な、大本命のエンタメ文芸誌の編集部にもちこんだことのある短編に、新たな3本をつけくわえたものだった。大学1、2年生の頃入っていた文芸サークルの先輩のツテでもちこみをしたとき、予想外にもほめられて、編集さんに言われるままに2回書き直してもっていったのだが、いつのまにか話がうやむやになって、そのまま音沙汰がなくなった。一応文芸サークルの先輩と、編集部にそのむねを一報いれて、240枚の連作SF小説として別のエンタメ文芸誌の新人賞に投稿したら、まさかの最終選考まで残り、新人賞をもらった。

結婚したタイミングは、デビューのすぐあとだった。夫は私よりも9歳年上の、就職活動のOB訪問で知り合った同じ大学卒の先輩なのだが、結婚しようと言われたとき、働かないでいいんじゃない? と夫は言った。

「でも、OB訪問のとき女性もバリバリ仕事しなきゃねって言ってたよね?」

「そうなんだけどさ、実際に結婚するとなると話は別じゃない? 小説、賞もらったんでしょ? 家で小説書いてればいいじゃん。金はおれが稼ぐし」

夫はその時点で社会人9年目だったし、会社の創業メンバーの一人として、それなりに稼いでいるようだった。内定が決まっていた都市銀行の一般職の仕事をするよりも、たしかに家でSFを書きまくる生活のほうが魅力的だった。内定を2月のはじめに辞退して、卒業してすぐに結婚した。

思った以上にSF作家の道がきびしいことがわかったのは仕事をはじめてまだ半年も経っていないうちだった。受賞作が掲載されてから5か月後には受賞第一作を出し、その次の作品も書きはじめ、けれどその後が続かなかった。書けないというわけではなかった。むしろいくらでも書ける気がしていた。が、書けば書くほど、パンチが空振りするみたいに感じていた。書いても書いてもボツにされ、そうしているうち編集部の担当さんからの反応があきらかに鈍くなった。3時間あれば返ってきていたメールの返信が1日後になり、3日後になり、出しましょうという話だったはずの3作目の話はいつのまにかなしになり、最後はメールをいれて1か月してから、またいい作品が書けたら送ってきてくださいと担当さんからメールが来た。

妊娠がわかったとき、ほっとしたことも事実だった。これでひとまず、しばらくSF小説を書かなくてすむ。書いても書いてもダメ出しされることや、書きあげてもなかなかリスポンスがもらえないこと、ダメ出しの内容もあいまいなままいっそSF以外のものも書いたらどうですかと言われることは、慣れっこになっているので構わないのだが、自分が書くものが自分でもわかるくらいスカスカで、今まで書いた2作は何だったんだ、こんなんじゃだれにも読んでもらえない、と自分を責めながら書き続けるのがほとほといやになっていた。外に出ていかず、執筆もしないでマンションにこもっていると、毎日ひまでひまでしょうがなかった。妊娠がわかってからは、妊婦であることにかこつけて、胎教や、妊婦ヨガや、妊婦体操や、絵本集めや、育児本集めや、ベビー服集めや、ベビーグッズ集めや、お腹の中の赤ちゃんとの対話や、会陰マッサージ・乳頭マッサージ、と精を出してみても、どこかまちがっている感じがする。赤ちゃんもそんな私を他人事のように見ている気がする。

そんなこんなで今日もユーチューブで出産動画を見る。

「ぎゃあああああああああああ」

もう200本近く動画を見たが、暴れている妊婦を見るのははじめてだった。スマホの中の妊婦はしょっぱなから暴れていた。子宮口が完全にひらくまで分娩室に入れてもらえず、待機室で待機を命じられ、怒りのあまり看護師をパンチしついてきた母親にキックし点滴スタンドを蹴り飛ばしていたが、だれも止めようとしなかった。妊婦さんは茶髪でノーメイクで眉毛が半分ないのに、ひらひらした妊婦服を着ているので少し異様な感じだった。夫とおぼしき男性は声だけがんばれと言いながらカメラを回していた。

「コノヤロウ産ませてくれねえならここで産んでやるぞチクショウウウウウウ」

床にしゃがみこんでその場でいきもうとしている妊婦さんのところに看護師さんが2、3人駆けよってきてなだめていた。カメラで撮影しているのは夫なのだろうが、夫なのか、妊婦本人なのか、よくこんなものをユーチューブ上にアップしようと思ったなあと思う。そうしているうちに私はふと、お腹の中の赤ちゃんが今までにないくらいにテンションがあがっていることに気がついた。

パンチキックキック、パンチパンチパンチパンチ。

「もう無理! もう無理! ここで産むからああああああああ」

下半身を覆っている妊婦ワンピースの太ももが急にぐっしょりぬれた。

「むりいや死ぬうううううううう、うわあああああああ」

スマホの中で妊婦がさけんでいた。

私は夫を思いうかべた。スマホをおき、スマホをとって、動画をとめた。それから母に電話をかけた。呼び出し音をききながら、私はがにまたで立ちあがった。

そのとき、なぜだかわからないがまたSF小説が書けるにちがいないという気がした。ノーベル文学賞が取れるくらいのSF小説を、生きているうちにあと30本は世に出すのだ。

「汗と絵本」

葬儀をおえて2か月たっても、母が死んだという実感がない。

もうすぐ29歳になる。母がわたしを産んだ年だ。記憶の中の母はくちびるを真一文字に結んで、わたしのことをじいっと見ている。

小さなころから、褒められた記憶も抱きしめられた記憶も一つもない。

母はいつも忙しそうだった。町立の保育園の先生をし、毎日朝7時に家を出て、夜7時すぎに帰ってきた。帰ってくると急いでごはんを食べ、全員分の片づけをし(平日の夜は祖母がごはんを作ることになっていた)、キッチンとダイニングの雑巾がけをし、それから2階の部屋にこもって、保育園の展示の準備をした。週末になると朝・昼のご飯をつくり、2階と1階の掃除をして、リビングで園児が歌う歌のピアノの練習をし、夜になるとごはんを作って、キッチンの雑巾がけをし、22時ごろになると2階の部屋にこもった。

母からはいつも汗のにおいがした。保育園から帰ってきたあとすぐジャージから普通の服に着替え、エプロンをかけるのに、動きまわっているのでやっぱり汗のにおいがした。テレビのCM で「お母さんのにおいはせっけんのにおい」と言っているのが変だった。

父はいつも勤め先の県庁から帰ってくると居間のテレビの前のマッサージチェアに座り、わたしや妹や同居している父方の祖母といっしょにテレビを見た。テレビを見ているとき、父は高い位置で足を組んで貧乏ゆすりをした。祖母と母の仲は子どもの目には悪くは見えず、そのかわり父と母はわたしが小学1年生の頃、殴りあいのけんかをして以来、一切口をきかなかった。

母はときおり自分の部屋にこもって、保育士仲間や母方の祖母と長電話をしていた。

母に家事を手伝えと言われてもわたしは手伝わなかった。母が妹ではなくわたしにばかり手伝えと言うのがしゃくだったし、断るとそんなんではお嫁にも行けんわと言うのがいやだった。女の人は結婚やでは幸せになれん。自分の稼ぎがのうなんだら離婚もでけんし男の人に意見も言えん。あんたも将来は公務員なるんよ。民間のところは信用でけん。公務員やったら安定しとるし福利厚生もしっかりしとる。子どもを2人産んでも働ける。子どもは2人は産まなあかんよ。日本の人口は減っとるんやけん。

母が2階の自分の部屋やベランダで泣いていることもあったが、泣いている母はわたしにつらくあたるので、母に近寄っていかなかった。

家の周りは公務員ばかりだった。昭和の終わりごろに山を切り開いて作った新興住宅地には、60坪の真四角な土地が固まったように並んでいた。わたしはその青緑色の航空写真を小学3年生の夏休み、町立図書館のいちばん奥にある町史コーナーで見た。自由研究で、町の地図を描こうと思ったのだ。

周りは公務員の家ばかりだった。絵里ちゃんの親は小学校の先生と中学校の先生で、きみちゃんのお父さんは町役場の役人、しいちゃんの家はお父さんが保健所でお母さんが県庁、隣の家のてったくんのお父さんは警察官だった。そのころは公務員だとわからなかったけれど、波ちゃんの家のお父さんは自衛隊員で、小学2年生のとき長崎からこっちに来た波ちゃんは、一度全校集会のときに全校生徒の前に立って長崎の小学校で教わったという原爆について話をした。

公務員じゃない家の子もいた。やっちゃんの家は美容院、まどかちゃんの家は鮮魚店、彩ちゃんの家はお好み焼き屋で、竹田くんの家もやっちゃんと同じで美容院だった。それから新興住宅地の端の方に、2階だての古い公営住宅が並んだ一角があった。ひろみちゃんや舞ちゃんや栗本くんや吉川くんや紗枝ちゃんはそのあたりの子どもだった。祖母から、そのあたりの子どもとは遊ぶなと言われていた。ひろみちゃんと吉川くんはお母さんだけの家の子、栗本くんはお父さんが祖母いわくプータローの家の子、舞ちゃんは大工のお兄さん夫婦と暮らしている子だった。少しやくざな感じのする、勝気な少しわるい子が多かった。

税理士事務所の家の子や、病院の家の子、歯医者の家の子は、地元の小学校には通わず、汽車かバスで市内の私立小学校に通っていた。顔は知っているが名前は知らない子たちだった。

家の2階、母が使っている部屋には大量の絵本があった。どれも母が保育園の園児に読み聞かせるための絵本で、触ると怒られた。天井まであるガラス張りの茶色い本棚に、絵本がぎっしりつまっていて、母がいないときにガラスごしに本を眺めていた。上の方の棚には『海外旅行はこれで安心2』『妊婦シリーズ 会陰マッサージ編』『シュタイナー教育の実践』といった本が少しあった。リビングのピアノの横にある本棚には祖母が集めていたガーデニング雑誌と母のピアノの練習曲の楽譜が並べてあり、父の部屋のマガジンラックには税理士試験対策の冊子がつめこんであって、押し入れの中の段ボールには駅前の白いポストに書いてあるところの「有害図書」が大量に入っていた。小学2年生のとき亡くなった祖父が使っていた仏壇のある部屋には、般若心経と九星運勢表の冊子がおいてあった。それが家にある本の全部だった。

創立100年をこえる小学校の図書室には自殺した若い女の先生の幽霊が出るという噂でだれも行かず、町立図書館までは歩いていくと40分かかった。

小学4年生のころ、クラスメートの和ちゃんに触発されて星のカービイの4コマ漫画を描きはじめた。和ちゃんは町営プールの脇にあるパン屋の家の子だった。和ちゃんは星のカービィの4コマ漫画のほかに「チャイナ・ガール」というタイトルの、髪を左右でお団子にして、チャイナ服を着た双子の姉妹が戦う長編の漫画を描いていた。私はカービィの漫画を1、2ページ書いただけで飽きてしまい、和ちゃんの4コマを読むほうにまわった。和ちゃんが描く4コマ漫画はストーリーが大まかにつながっていて、「夢の国」で星のカービィがワドルディやデデデ大王と協力してオリジナルキャラクターの「悪の魔人」をやっつけにいくという大まかなストーリーにそって進められていたが、自由帳5冊目くらいに入ってきゅうにナイトメアがワドルディとできていて、でもデデデ大王もワドルディを好きで、ナイトメアはデデデ大王を許せなくて……という男同士の恋愛ものになってきたので、読むのをやめた。クラスの女子のあいだではBLが流行っていた。

かわりにやりはじめたのは県の新聞に詩を投稿することだった。月に1回、第3日曜日の夕刊の文化欄に「ヤング・パワー」というコーナーがあって、18歳以下の若者の詩や俳句や短歌を募集していた。はがきかメールで送る方式になっていて、わたしはいつもはがきで送った。詩の投稿をはじめたのは美由紀ちゃんの影響だった。美由紀ちゃんは国道沿いの古本屋の家の子で、ときどき美由紀ちゃんの家に遊びにいったのだが、今は中学1年生で将来は劇団四季に入るのが夢という美由紀ちゃんのお兄さんのことがほのかに好きだった(お兄さんのことはその話と、顔しか知らなかった)。新聞に詩が採用されて、家にその通知のはがきが来たとき、母はいやがっているようだった。あんた何考えとるの、新聞は県内のいろんな人が見よんやけん、妙なことするもんでない。ノートをちぎって友だちにあてて書いた手紙や、こっそりつけていた日記帳を部屋の勉強机の中からみつけて、わざとリビングのテーブルの上に置いていくときとまったく同じ顔をしていた。そのころ生理がきたけれど母には言わなかった。かわりに祖母に言ったら、祖母が母に言ったらしく、母はわたしの耳をひっぱって祖父の仏壇のある部屋に連れていった。あんた何考えとるのえ。気色わるい子。わたしに恥かかせたいんか。母の目は真っ赤になっていた。

わたしは毎月詩を投稿するようになった。それまでは月に1回ではなくて2か月に1回、毎回名前を変えて投稿していたけれど、名前も本名のまま出すようになった。そのころ母に頬を打たれたことがある。やっちゃんと舞ちゃんと竹田くんと、放課後に小学校の脇の墓場から山に入っていって、竹やぶを歩きまわって帰ってきたら夜9時を過ぎていたのだった。竹やぶの中は真っ暗で、時間の感覚がなくて、まだ夕方5時くらいに思っていた。竹田くんと舞ちゃんは歩いている間ずっと手をつないでいた。やっちゃんとわたしはペンライトを交互にもって足元を照らし、どんどん前に進んでいった。

帰ると、玄関の鍵はしまっていた。チャイムを鳴らすと奥から祖母が出てきて鍵をあけた。母は頬をべたべたに濡らして泣いていた。もう少しで警察に電話するところだったと祖母が言った。母が、やっちゃんの家にも舞ちゃんの家にも竹田くんの家にも電話して、ええかげんな家の子が、うちの子をどっか連れて行ったんでないんですかということまで言ったと、あとで祖母から聞かされた。母は泣きやむと、ものすごい力でわたしの腕をつかんで死んだ祖父が使っていた仏壇のある部屋にひっぱっていった。部屋には電気がついておらず、仏壇の電気だけついていた。仏壇の奥にはお経がかかっていて上から下から照らされていた。わたしは小学5年生だった。

頬を打たれたときも母からは汗のにおいがした。

10 「テフロン鍋」「カトマンズからポカラ」

(課題図書:『マクベス』)

「テフロン鍋」

私と富山くんのあいだには、人には言えない秘密がある。大学1年生の冬休みだった。私は富山くんと2人で郊外の大型スーパーに行って、万引きをした。あらかじめ打ち合わせしてあった通り、富山くんはベビーカーを、私はドッグフードを2袋と日傘をぬすんで、ベビーカーを押しながら何食わぬ顔で従業員出口から外に出た。彼は監視カメラの位置も万引き後の逃走ルートも完璧に把握していた。

「アイツ、おれが中学のとき浮気したんだよね。ここのスーパーの店員とつきあって。今はもう別れてるけど」

「でも、そのときはお母さんもうシングルだったんでしょ?」

「まだ籍は抜いてなかったし」

そこは富山くんが中学1年生のころから、富山くんのお母さんが雇われ店長をしているスーパーだった。戦利品はちかくの用水の中に捨てた。自動販売機でサイダーを買って乾杯した。

大学2年生の夏のはじめに、私が恋人と別れてすぐ、その元彼の家に大量のらっきょうを送りつけたこともある。それなりにかっこいい先輩だったし、隠れて遊んでいるんだろうなと思ってはいたのだけれど、サークルの後輩2人と関係があったことを本人たちの口から聞かされ、おまけに性病を移されていたことが発覚し、病院で点滴を打った次の日、実家暮らしだったそいつの家に〈さようなら&死ね〉の手紙と一緒にらっきょうを送りつけることにしたのだ。

「らっきょう、漬けてるやつならけっこうあるよ」

キャンパスの裏門のすぐそばの中華レストランでランチをしているときに、そのアイデアを話したら向こうはのってきた。

「じいちゃんがらっきょうの酢漬けを瓶で送ってきたのがあるけど。すっげえでかい瓶」

「えーいいよ、もったいない」

それで、授業が終わったあと、2人で大学のそばの八百屋さんにらっきょうを買いにいった。レジを打っていた東南アジア系の若い女の人に「らっきょういっぱいください」と言ったら、女の人は奥に入っていって、エプロンをかけた店長とおぼしきおっちゃんが島らっきょうを箱でもってきた。

島らっきょうを4箱買うと6150円だった。富山くんが1000円カンパした。八百屋さんから宅急便で送れるというので、レジ横の台で伝票を書いた。相手のところも自分のところも、できるだけきれいな字で書いた。元彼の家は用賀と経堂のあいだにある、馬事公苑の真横の高級マンションの中にあった。元彼はそこに両親と姉と妹とで住んでいて、両親とお姉さんが旅行で留守にしているあいだに、2、3度こっそり遊びにいったことがあった。妹はニュージーランドに留学中だった。

富山くんと知り合ったのは大学1年生になってすぐ、西洋中世哲学史の授業でだった。私は文学部哲学科で、富山くんは経済学部経済学科で、グループワークで一緒になったのがきっかけで何となく話をするようになり、大学1年生の秋、今度はなぜか韓国語の授業でいっしょになると、お互い毎回の小テストで追試になり、7回目にして2人とも履修をあきらめ、そのぶん仲良くなって、空きコマに大学の裏山に登ったり、放課後ラーメンを食べに行ったりするようになった。

富山くんとの友情はふしぎな感じだった。大学1年生の冬休みに万引きと、それから郊外の河原でたき火をし、大学2年生のときには元彼の家にらっきょうを送りつける手伝いをしてもらい、大学3年生になると大学のプールの1日監視員のバイトを一緒にやり、免許を取ったばかりの私が車の運転を練習するのを兼ねて房総半島に海を見にいき、ほかの友だちも含めて何人かで大学の屋上に七輪をもちこんでサンマを焼いた。

家に来たり、むこうの家に行ったりもふつうにしていた。たいてい酒を飲んでだべるか、富山くんのおじいちゃんが送ってきたという映画のDVD(松本清張原作の映画が多かった)を見たが、恋愛っぽい感じには一度もならなかった。

一時期、2人でピアノの連弾をしていた。それは就活が近づいてきた大学3年生の冬休みのことだった。食品系ベンチャー企業でのインターンが忙しくてしばらく会わず、数か月ぶりにむこうの家にいったらキッチンに電子ピアノが置いてあった。先々月からピアノはじめたんだよねと富山くんが言ったので、私も弾けるから連弾しようよと言ったのだ。じゃあ、と言って向こうが出してきたのが、ピアノを買ったときに付属でついてきたという楽譜で、後ろの方には連弾の曲がいくつか入っていた。

私はページをぱらぱらめくって「天国と地獄」を選んだ。私が左の伴奏をやることにして、富山くんが右のメロディーを担当することにして、各自練習ということにしたのだけれど、いざ何度か合わせてみると、弾いている途中で向こうの左手とこっちの右手がべったりくっつく箇所があり、なぜかとても気まずく、いつも私がそこで弾くのをやめたので曲が途中で終わった。

富山くんをぜんぜんきらいではなかったけれど、体に触れるのは何か、ちがう、という気がしていた。恋愛っぽい目でみたこともなかったし、そういう目で見られたと感じたこともなかった。お互いつねに恋人がいたし、富山くんははっきり言って、遊んでいる人だった。その時々でまじめにつきあっている恋人とは別に、セフレを作ったり、ワンナイトラブをちょこちょこしたりしているようだった。一方で私はというと、ふつうの女の子よりは多少遊んでいて、年単位でまじめにつきあっている恋人がいたけれど、それぞれの恋愛の境目にはナンパについていったり、クラブで開催される派手なパーティーに出かけたりしていた。

富山くんは私に会うと、このあいだいつ浮気したとか、彼女と流行りのアニメを見たとか、クラブに行ったらセフレができたとか、そういう話もふつうにしたし、私も、周りに人がいないときはそういう会話につきあった。わりとボディタッチが多いタイプの人間だったが、私にはそれをやらなかった。

恋人としてつきあう相手が束縛をしないタイプばかりだったこともあり、彼氏や友だちやゼミ仲間とつるむことも多かったけれど、気がついたら富山くんと2人で遊んでいることも多かった。

大学4年生になった4月の3連休、富山くんと2人で佐渡に行った。大学のそばのミニシアターの中にあるカフェでお昼ごはんを食べているときに、佐渡にある北一輝の生家が見てみたいんだよねと向こうが言い、私も見たいと言ったので、きゅうきょ行くことに決まったのだ。

次の日、夜行バスで東京から新潟に行って、新潟からフェリーに乗って、島内の旅館で一泊した。夜中までテレビでも見ながらお酒を飲むことになりそうだったので、旅館では部屋も同じにして、女将さんもおつまみの海老せんをくれて、テレビを見ながらけっきょく夜中の1時くらいまでだべった。ふつうに隣の布団で寝たのだけれど、変な感じにはならなかった。ただ、朝起きたらなぜかがっちり手をつないでいた。

何これと言ったら、明けがた、春谷さんがまんめんの笑顔で手をつないできたからびっくりしたと富山くんは言った。私にもその記憶が残っていた。ごめんと謝ったのだけれど、完全に寝ぼけていたのでなぜ手をつないだのかよくわからなかった。

大学4年生の最後の春休み、私はそのときつきあっていた彼氏をふくむゼミ仲間5人で、スペインに1週間の卒業旅行に行った。そのとき国立博物館でニキ・ド・サンファル展をやっていて、壁一面に引きのばされたニキ・ド・サンファルの若いころの写真が私にそっくりだとゼミの友だちは口々に言った。そうしているうちに、ふとスマホを見たら、富山くんからメッセージが来ていた。

〈いまアチンスク!〉

雪の上に寝そべって、チューリップの形にした雪の横でピースをしている写真がついていた。富山くんは分厚い防寒着を着て、ごわごわした手袋でピースをしていた。

〈アチンスクって、どこ?〉

〈モンゴルの上らへん。ロシア!〉

経済学科のゼミの男の友だちと2人でユーラシア大陸横断ということで、1か月半くらいかけて韓国からヨーロッパの端まで行くつもりだときいていたけれど、けっきょく2人ともロシアにハマってしまい、ビザをうまいことのばしながら1か月まるまるロシアで過ごしたとあとできいた。

日本に帰ってきたあと、3月のおわり、大学のそばの池のある神社で散歩した。縁日が出ていて、ベンチにすわって焼きとうもろこしと唐揚げを食べながら、卒業旅行がどうだったとか4月からの就職先がどうだとかとかいう話をした。富山くんは少しやせていた。

会社に入ってから1年ほどは連絡をしていなかった。大学を卒業してから、私は大手の保険会社で勤めはじめ、富山くんはわりとよく知られている金融系の会社に勤めはじめた。

入社2年目の8月、体調を崩して休職し、その年の12月に会社をやめた。会社をやめたことは一部の友人にしか言っていなかったのに、タイミングを知っていたかのように顔見知り程度の男の知り合いから、〈暇? 飲みに行こう〉〈今彼氏いるの?〉とか、意味ありげな連絡が来たこともいやだった。いちど母が上京してきて、公務員になるか地元でお見合いするかをすすめ、が、地元には帰らず、マンションにこもってごみを出すだけの生活を送っていた。失業保険でかろうじて生活費をまかなっているという感じだった。

富山くんから遊びに行こうと誘われたのは、会社にいたら入社3年目になっていたはずの4月だった。それまでも何回か、会社にいるときや会社をやめたあとで、ラーメンでも食べに行こうとか飲みに行こうよとか言われていたが、毎回理由をつけて断っていた。そのときは、わりとまともに思っていることを言った。

〈今はだれにも会いたくない。家から出られない〉

じゃあ家まで迎えに行くから遊びにいこうよと言って、週末、ほんとうに家にきた。来ると思っていなかったので、家の中はぐちゃぐちゃだったし換気もしていなかった。

富山くんが来たとき、私は目が覚めたばかりだった。というか、チャイムが鳴って目を覚ました。用意してないのかよと富山くんは文句を言ったが、行けないって言ったじゃんと言ったら、そうだっけ? と向こうはすっとぼけ、とりあえず玄関で待ってもらって、5分で用意することにした。部屋の中みていい? と聞かれたけれど、だめ! おもわず強く言ったら富山くんは玄関にすわってスマホをいじりながらおとなしく待っていた。

マスクをして、服も普段パジャマがわりにしているユニクロの上下という格好だった。富山くんはちらっと見て「やせたな」とだけ言って、駅に歩いていった。電車ではお互いにほとんどしゃべらなかった。行った先は横浜中華街だった。肉まんや小籠包の屋台で買い食いし、廟をのぞいたあと、てきとうな中華料理屋に入った。ほかの人と相席の円卓に2人で座り、富山くんはホイコーロー定食をたのみ、私はチンジャオロース定食をたのんだ。そのあとまたぶらついているうちに、中華街の端っこに、占い屋さんが集まっている一画があった。

「またやろうよ。カップルのふりして」

富山くんが言った。大学2年生か3年生のころ、前にも私と富山くんは、授業をさぼってブランド店街に行って、指輪を買いにきたカップルのふりをしてお店を回ったことがあった。

中に入ると、長机が3つ並んでいて、それぞれの机に占い師さんのおばちゃんが1人ずつ座っていた。何となくいちばん手前の机の前に座った。

「カップルさんですね」

おばちゃんは言って、恋愛占いと相性占いでいいでしょうか、じゃあまず彼女さんから、と言われて、両手を広げて見せるように言われた。手相占いのお店らしかった。おばちゃんはペンライトで私の手を照らし、虫眼鏡で拡大しながらあー、とか、うんうんとか言いながら手相をながめ、それから富山くんに両手を広げさせ、またペンライトと虫眼鏡で手相をながめた。

「私もこの仕事は長いんですけれども」

おばちゃんは言った。

「手相を見る限りでは、これまで見てきた中でも1、2を争うほどの最高の相性だと思います。彼氏さん、彼女さんとも特徴のあるくっきりした仏眼があり、インスピレーション型。ここの感情線が彼女さんは長めで……いっぽう彼氏さんは感情補助線が長めで……これはいい相性なんですよ。小指の付け根には双方に思考・黙考線、そこからほら……いわゆるセクシー線も同じように出てます。それから、ここにフィッシュ。社会で愛を使うという珍しい手相なんですけれども、カップルさんで2人ともこの位置にフィッシュがあるケースは見たことがないですね。不動産線の形が一致しているのもほとんど奇跡です。共通点のおおい手相ですね。似ているから相性がいいとは限らないんですが、性格的にも相似性があると出ていますし、うーん結婚はどうでしょうかねえ……。全体的に、夜の相性に関しては最高かもしれませんね」

「ない、よね?」

占い屋を出てから思わず言った。

「うん」

向こうも変な顔をしていた。

「広いね」

いつもの流れで富山くんちに行った。社会人になってから家に行くのははじめてだった。富山くんは学生のときとはちがう家に住んでいた。山手線の左上あたりの、一等地の住宅街にある2LDKくらいの部屋で、わりと散らかっていたが、かなり広かった。

「おばさんから借りてるんだよね。すごい安くしてくれてる」

「いくらくらい?」

「6万」

「すごいね」

その3倍はしそうな広さだった。

それからいつものようにテレビを見ながらだべった。富山くんが棚から日本酒をだしてきて、私はお酒が飲めなくなっていたので、オレンジジュースをもらい、おじいちゃんが送ってくれたという、するめ煎餅とみかんを食べた。途中で、録画してあった釣りバカ日誌の映画を見た。そのままふつうに朝までだべり、向こうはベッドで、私はソファを借りて寝た。

起きたら、富山くんはすでに起きていて、ベッドでスマホをいじっていた。顔を洗いにいったついでに新しいみかんをもってきてくれ、2人で食べた。

「ごめん眠いから、帰りは駅まででいい?」

「大丈夫ひとりで帰れるよ」

「まあ、送るわ」

最寄り駅の改札の前まで送ってくれた。家に帰ってくると、こげくさい変なにおいがした。出かけてくるときのままだった。テーブルの上にはもうずっとそこにおきっぱなしの、黒い液体が入ったビンと、IHヒーターには黒焦げになった異臭をはなつテフロン鍋がかけたままになっていた。

しばらくその前に立っていた。それをシンクに捨ててから、布団にもぐった。シンクはしばらく音をたてていたが、シンクが水を吸いこむ音がして、やがて静かになった。

もしも富山くんに誘われていたら、私はたぶん飲んでいただろうな。

と思った。もうずっと前から用意して、まだ怖くて飲む勇気がなかったのだ。

第2新卒で、5か月病休で休んだ人間をやとってくれるところなんかあるんだろうかと思ったのだが、意外にもあった。内定がきまってから富山くんとはまた、何度か遊びにいったり飲みにいったりしたけれど、少しだけ距離ができた。近くなったようで、どこまでも遠くなった感じがした。

私は観光会社に勤めはじめた。第2新卒枠で採用されたが、ふたをあけてみると中途採用並みに即戦力が求められる仕事内容だった。働きはじめてまた彼氏ができ、その2年後もう一度転職して、新しい会社で3年目になったとき、彼氏と結婚することにした。子どもができたからだ。

テフロン鍋は不燃ごみの日に捨ててしまった。でも、あのときIHヒーターの上で存在感をはなっていたテフロン鍋は心の中にずっとある。

「カトマンズからポカラ」

「ネパール語なんかしゃべれて何になるんだ」とおやじは言った。高校3年生のとき、夏休みの模試の結果をみせたときに言われた言葉だ。

志望校判定欄はこんな感じだった。

西東京外国語大学言語コースネパール語学科 C

東東京外国語大学アジア語学部ネパール語専修 B

新大久保大学外国語学部ネパール語学科 B

山口下関大学国際コミュニケーション学部ネパール語専攻 A

高松国際言語大学グローバル学科ネパール連邦民主共和国学科 C

「祥太郎、おまえ進路の意味わかってるか? 大学の学問は習いごとじゃないんだ。ネパール語がやりたいなら、大学に進学してから自分でバイトでもしてネパール語の市民講座を受けたらいいじゃないか。それか、ネパールカレー屋でバイトでもして、ネパール語を教えてもらえばいい。大学の進路は一生にかかわることなんだから、もうちょっと真剣に考えてみろ。な?」

エプロン姿で肉じゃがに、おくらの煮びたしに、冷ややっこに、ねぎ塩トマトに、厚焼き玉子に、大盛りのごはんに、とつぎつぎテーブルに並べていきながら、おやじは困惑しきった顔でおれに言った。

「ネパール語は真剣じゃないの?」

「父さん、祥太郎の進路はできるだけ応援してやりたいとは思ってるんだ。でもなあ。ネパール語勉強して、将来何になるんだ? 外国語がだめだと言ってるんじゃない。英語とかフランス語とかロシア語とか、ネパール語以外にほかにあるだろ? ネパール語やってどうするんだ。カレー屋か? それともネパール大使館にでも就職するのか」

「じゃ、ネパール大使館でいい」

「ほかにないのか、もっとこう……」

「ラオス語でもいいけど」

「あのなあ」

「わかった」

わかったと言いながら結局冬の模試の志望校判定もネパール語ねらいで出した。返ってきた模試の志望動機欄をみて父はまた同じようなことを言った。

「ネパール語にするから」

言ったものの、けっきょく受験の願書を出したのはとある都内の外国語大学のロシア語学科だった。ロシア語にしたのは自分でルーズリーフにあみだくじをつくって、ロシア語が当たったからロシア語にしたのだ。ネパール語はだめだとおやじに強く言われたわけではなく(むしろ願書を出すころにはおやじは完全にあきらめているように見えた)、ネパール語がどうでもよくなったわけでもないのだが、「ネパール語なんかしゃべれて何になるんだ」ということばが心に残っていたことは事実だった。

そうしてあっさり、センター試験の国語と英語の点数だけで、ロシア語学科の学生になった。興味がないなりに1年たち、2年たち、ほとんどでたらめに見えるキリル文字の読み方も書き方も筆記体もおぼえ、数が多くて複雑な格変化や、まどろっこしい時制のパターンもおぼえ、曲がりなりにもロシア語が少しずつできるようになってきた。

大学3年生の夏休み、おやじは家を出ていった。急に出ていっていなくなったわけではなく、その半年前から出ていくと言われていたし、授業料や生活費にという名目で、お金が月々バイトしなくていいくらいにふりこまれていたので、困らなかった。どこで何をしているのかはわからなかったが、内科医のおやじは友人の医者がやっている医院でまとまった期間やとってもらったり、かと思うと仕事をしない時期があったり、大学病院に勤めたりしていたので、またどこかちがう街で、友人の医院で働かせてもらっているんだろうと思っていた。

おれが中学3年生のころから、おやじは勤務時間をへらしたり週4勤務にしたりしながら、家にいるときはいつもエプロン姿で朝夕の料理をつくったり掃除や洗濯をしたりしていたので、息子が大学生になり20歳にもなったのをきっかけに、気分を一心したくなったとか、そういうこともあるんだろうなと思っていた。

大学4年生になって、就活がはじまったころ、おやじから突然はがきがきた。手前に藤の花、奥に富士山というギャグみたいな構図のポストカードの余白に、〈元気ですか?〉と油性の細いマジックの字で書いてあった。住所は横浜の関内になっていた。

就活がおわって、内定をもらったのは大手のファミリーレストランを経営する会社だった。そのほかに、全国展開のコンビニ店を経営する会社からも内定をもらっていたが、コンビニのほうは最初の2年間は直営店での店舗実習だときいて、ファミリーレストランのほうをえらんだ。ロシア語はいかせなさそうだったが、引きつづき大学院で勉強するとか、ロシア語に関係がある職場で働きたいというモチベーションはなかったし、翻訳や通訳をしようと思えるほどロシア語がじょうずになってもいなかった。卒業後もロシアに関わる進路を選ぶ同級生はみな、大学4年間をロシア語の勉強にささげ、一年以上の長期留学に行っていた。

大学4年生がおわる春休みに、クラスの仲のいいメンバー4人でモスクワを6日間旅行した。現地でロシア人の友だちをつくり、それなりに旅行会話もなんとかなり、ロシア語はやりきったという感じもあった。

働きはじめて7、8か月たったころ、おやじからまたはがきが来た。あのはがき以来、とくに連絡もなかったし、電話もおやじが家を出ていってから1、2度むこうからかかってきたっきりだったのだけれど、社会人になってからもあいかわらず、生活費という名目で額こそ減ったが毎月まとまった額のお金がふりこまれていた。はがきは、青と赤のハンコがおされた国際郵便はがきで、見返り美人図みたいな構図の、サリーを着たインド風の女の子の写真のポストカードだった。裏面には、英語でJAPAN、そしてそのあと日本語で家の住所と名前が書いてあった。送り主のところには虫がのたくったような、ヒンディー語やサンスクリット語のような上に線のある文字が書いてあった。

ヒンディー語かな? そう思いテーブルにはがきを置きっぱなしにしてそれから2、3日後、会社から帰ってきて、寝る前にきゅうに思いあたった。これはネパール語なんじゃないだろうか?

高校生のころ、ネパール語にばくぜんとあこがれていたけれど、実際にネパール語を勉強することはなかったし、あきらめたことでかえってネパール語から遠ざかっていた。ネットで検索すること30分、それがヒンディー語ではなくほんとうにネパール語で、はがきの住所にはネパール、そしてポカラという街の名前がたしかに書いてあることがわかると、手のひらに汗をかき胸がどくどく鳴った。何か理由があるわけではないのにどうしようもなくネパール語にひかれる、あのときの気持ちがよみがえってくるようだった。

変な話だがそれからもういちどはがきを裏返してから気がついた。見返り美人図みたいな構図の、サリーを着たインド風の女の子の写真の下の余白に、おやじのボールペンの字で書いてあった。〈結婚します。たまに日本に帰るようにします〉

会社はいわゆる体育会系の会社だった。ネットではブラック企業と書かれることもあるのだが、同期のほとんどが現場や営業にまわされる中で、なぜか配属されたのは本社の経理部だった。他の部署にくらべてずいぶんゆったりした雰囲気の部署で、研修中になにか粗相でもあっただろうかと考えたのだが、思い当たるふしもなく、ほかの部署ではやめていく新人もいるなかで、そのゆるさを享受していた。新入社員が有給取得はおろか、正月休みさえもらえそうにない会社の中で、やけに新入社員に理解がある部長と次長がそろったおかげで、おやじの事情について申し出ると、意外なほどあっさり年末年始に7日間の休みをとれた。さすがに教育係は7日間は非常識だとしぶっていたが、「まあ、楽しんでこいよ」と送り出してくれた。

羽田空港発、インドのデリー乗り換えでカトマンズ空港に到着すると、そこはもうあっけないほどにネパールだった。

タクシーカウンターにむかっていくと、ほりの深い、がインド人ほどはほりが深くない、小顔で目と目のあいだがせまい感じの顔をしたネパール人の男たちがわらわらと寄ってきて、英語で何か話しかけてきた。何を言っているのかまったく聞き取れないので、ロシア語のつもりで「タクシ」言うとタクシーカウンターはここだとまわりのネパール人たちがいっせいにカウンターのほうを手のひらで示した。正規のタクシーカウンターのようだった。

「カトマンズの中心街にいきたい。タメル地区あたりで降りたい。どのくらいお金がかかるか」

日本語以外にまともにしゃべれることばが日常会話程度のロシア語しかないので、すくなくとも日本語よりは通じそうなロシア語をしゃべってみるのだがやはり通じず、が、「カトマンズ」「タメル」で通じたらしく、タクシーに案内されて、20分もしないうちにタメル地区についた。

「スパシーバ」

言うと、「シエシエ」タクシーの運転手に中国語で返された。

「ニエット。ヤポンスキ」

「シエシエ」

タクシーの運転手は言った。

タメル地区で一泊して、翌日、宿で手配してもらったポカラ行きのバスに乗りこんだ。バスの中で、おれは父が結婚したというネパール人の新しい奥さんのことを考えていた。おやじからうけた電話によると、2年前、横浜の関内にある友人の医院で働いているとき、同僚とランチを食べにネパールカレー屋にいったら、そこにカレーを食べにきていたネパール大使館で働くネパール人とアメリカ人のハーフのネパール人女性と知り合い、結婚して、今はネパールにいるということだった。

おやじから渡された住所をネットで検索したら、ポカラの、外国人向けの一等住宅地の一画が出てきた。

窓の外を見ながら、スマホでレゲエをきいていた。母さんが死んだのは中学2年生のときだった。中学1年生のときに母さんが家を出ていき、出ていった先でクレーンを扱う仕事をしていて、工事中の事故であっけなく死んだ。母さんをいちどもうらみに思わなかったのは、おやじが母さんをずっと好きでいたからだ。

エプロンをかけ、朝夕の料理を出し、洗濯をし、床をぞうきんがけするおやじは、母さんが死ぬ前も、死んだあとも、母さんを好きだといつも言った。周りの人がどう言おうと、父さんは母さんが好きなのだと。

道は舗装されているようで舗装されていなかった。アスファルトの上を走っているようで、ところどころ穴が開いているのか、ぽこぽこ音を立てながらバスは走行し、バスの窓に身をもたせかけていると座席がういたりしずんだりしてガラスが頭にぶつかった。窓ガラスの向こう側では茶色い砂ぼこりが霧のようにたっていた。カトマンズからポカラまで3時間はかかるということだった。のりこむとき、バスの運転手にロシア語でそうきいたら、ネパール語と英語で何か言われ、わからなかったので時計の針を3時間ぶんうごかして見せると、むこうも自分の時計を指さしてうなずいたので、3時間かかるとわかったのだ。

目をつむって、おやじが「ナマステー」と言っているところを思いうかべてみた。それからあのガムか何かをかんでいるような、内にこもった発音のネパール語をおやじがしゃべっているところを思いうかべてみた。

車内のスピーカーからネパール語のポップスらしい音楽が大音量でながれはじめ、おれはイヤホンを外してレゲエをきくのをやめた。それから見返り美人風のサリーをきた女性と、あと4ヶ月で産まれてくるらしい23歳年下の弟について考えた。

なぜだかわからないが、ネパール語でなくてロシア語でよかったのだ、という気がした。そのときになってようやく、学校で選んだロシア語や、全国チェーンのレストランの会社でよかったのだと思った。

11 「懸賞王」

(テーマ:「コロナの時代のわたしたち」)

「懸賞王」

ステイホームが長びくにつれて青子(あおこ)と秋桜男(こすもすお)のあいだには目に見えてけんかがふえてきた。青子と秋桜男が住む家はJR糀谷駅から徒歩5分ほどのせまいマンションの6階にあり、緊急事態宣言が発令されてから、秋桜男はダイニングテーブルにパソコンをおいて、在宅勤務で仕事をした。フリーランスで校正の仕事をしている青子は最初じぶんの寝室(2人はそれぞれ寝室をもっていた)にこもって折り畳み机の上にゲラを広げて校正作業をしていたが、会議をしている秋桜男の声がうるさいので、洗面所に折り畳み机をもちこんでそこで校正をやるようになった。ダイニングキッチンと洗面所のあいだの戸のほうが、寝室とダイニングキッチンのあいだの戸よりも厚いので、洗面所にいるほうが作業に集中できた。

4年前に大学院を卒業してから、青子は校正の仕事をしていた。大学2年生のときから校正会社でアルバイトをし、大学院を卒業してからはフリーランスで校正をやるようになった。とはいえ、仕事の量も内容も月によってまちまちで、家賃を夫に頼っているから生活ができるくらいの年収だった。継続的にもらってくる仕事としては、児童文学系の出版社からたのまれて児童向け書籍の校正をやることが多いのだが、このあいだ大学生のときからの知り合いの編集者から、人文系の小さな出版社が出す明治・大正期の小説のアンソロジーの校正を急ぎめのスケジュールでと頼まれて、ステイホームの時期に入ってからは、それを優先的にやっていた。

秋桜男は一日じゅうダイニングキッチンに居座って、パソコンとスマホとタブレットを3台同時に使って朝から晩までオンライン会議をやっていた。秋桜男はとある通信系の会社の毛色の変わった部署で働いていた。仕事のやりとりをしているとき秋桜男の声はかん高く裏返り、カクニンとかニンシキとかショリとかカイゼンとかそんな言葉ばかり使った。認識できますか? 理解されてますでしょうか? そちらで確認されてないんでしょうか? 社会人歴10年目とはいえ、転職してまだ1年しかたっていない会社で、こんなに高圧的なしゃべりかたをして大丈夫なんだろうかと青子は思う。転職して、たしかに年収は150万あがり、労働時間もすこし短くなり、大企業から大企業への転職だと本人は胸をはっているが、明らかに前の会社のほうが秋桜男に社風があっていた。この1年で、秋桜男はレストランや旅行先のホテルのスタッフにまでぞんざいな態度をとるようになり、ケンカをすれば青子にもそういう口のききかたをするようになった。在宅勤務に変わってからは、何となく顔つきまで変わってしまったような気がする。校正のゲラをチェックしながら、青子はそんなことを考えた。

2月のあたまに子どもがほしいと言われ、2月から4月まで避妊をしていなかったのだが、いざ緊急事態宣言が出されてみると、青子も秋桜男も子どもをつくる気はなくなった。よくよく話し合ってみれば、秋桜男が子どもをほしいと思った理由は「何となく」で、青子がそれを受け入れた理由も「何となく」だった。子どもがおらず同棲カップルとそう変わらないような結婚生活をおくる若い夫婦に、東京でも地元でもまわりがあれやこれやとうるさいのもあった。青子も秋桜男も大して子どもがほしくなかったということがわかり、出前でとった近所の中華料理屋のチャーハンとラーメンを交換してかわるがわるに食べながら、気分は少し新婚にもどった。午後、ランニングに出てくるといって秋桜男はランニングウェアに着替えて出ていった。梅雨もはじまらず暑いばかりの日が続いていたが、その日は気温が低く曇っていた。青子は久しぶりにダイニングテーブルのひろびろとしたスペースで校正をした。上下巻450頁のアンソロジーのゲラにはルビや送り仮名の抜け漏れやミスも多く、やってもやっても終わらなかった。20分もしないうちに秋桜男が帰ってきた。秋桜男がシャワーを浴びているあいだに、青子はダイニングテーブルを秋桜男にゆずり、部屋のベッドに寝っ転がった。

20歳のとき結婚したので、すでに結婚9年目だった。青子は高校3年生のとき、大学のオープンキャンパスの進路相談コーナーで、日本文学専攻のブースに座っていた秋桜男に出会った。青子は秋桜男にあこがれて翌年、その大学の日本文学科に入学したのだけれど、大学1年生になった春、学内の若手研究者向けの学会で、そのとき修士3年目に入っていた秋桜男の研究発表は、大学1年生の青子にもわかるほどぞんざいだった。質疑応答の際、教授にけちょんけちょんに言われ、それにいちいち言い返す秋桜男を見て、青子は幻滅した。が、翌年就職した秋桜男と青子は流れでつきあうようになり、青子が大学3年生になった春、結婚した。青子はそのとき20歳で、秋桜男は25歳だった。

目が覚めると、ベッドの枕元に近所の和菓子屋の紙袋が置いてあった。中をあけるとういろうが2個はいっていた。ランニングのついでに、秋桜男が青子のために買ってきたようだった。

ある朝、目覚めると青子の寝室の畳の上に生ゴミのビニール袋が置いてあった。ビニール袋の口はきっちりくくってあったが、中に入っているのは昨日台所ででた生ゴミを、片づけるのを忘れてシンクに置きっぱなしにしてあったものだった。燃えるごみの日である火曜日には燃えるゴミを70Lのゴミ袋に集約し、マンションのそばのゴミ集積所にもっていくことになっているのだが、秋桜男はきのうの分の生ゴミをベランダの分と集約しようとして、途中で諦めて青子の部屋に置いていったらしかった。「だって、朝、部屋入ってくるなって怒鳴られたから」青子がダイニングキッチンに入っていくと秋桜男は仕事の会議をしていたのを止めて、青子に言った。「怒鳴ってない」「怒鳴ったよ」会議を止めたまま秋桜男は言った。「寝ぼけていたのかもしれないけど、こっちに唾が飛んでくると思うくらい怒鳴ったよ」それから秋桜男は「失礼しました」と言って会議を再開した。青子はパジャマの上だけTシャツに着替え、燃えるゴミをもってサンダルで外に出た。

そうしているうちに午前中も終わり、青子が昼ごはんにとゆでて青ねぎを切っていれただけのそうめんと冷やしトマトを2人で食べた。夕食には青子がちりめんじゃこと水菜のパスタと味噌汁を作った。

食事をおえ、片付けもおえて、洗面所で洗濯機にもたれてスマホでYou tubeを見ていたら、突然戸がスライドされて、「うるさい!」甲高い声で秋桜男は怒鳴った。「こっちはまだ仕事してるんだよ」「でも、さっきそっちもYou tube見てたじゃない」「今はまた仕事してるんだよ」「ごめんね」青子は謝った。青子がみていたのはネコの交尾の動画だった。青子は小学生のとき、実家で猫を飼っていて、You tubeでネコの動画をみるが好きだった。ステイホームに入ってからは動画を見る時間も長くなり、さいきんはふつうの動画には飽きてしまって、ベンガルトラネコの交尾の動画にハマっていた。オスのベンガルトラネコがメスのベンガルトラネコにのっかって、フローリングの上で足をすべらせながらサーカスみたいにあっちにいったりこっちにいったりする動画のコメント欄には、〈オスの性器にはトゲがついていてそれが返しになっているのでメスは相当痛いらしい〉とか、〈ネコは交尾をすればほぼ100パーセント子どもができるから不妊治療をしている私としては羨ましいかぎりです〉とか、〈今どきネコをつがいで飼って交尾をさせてやれる飼い主さんは貴重だから尊敬します〉とか、いろんなことが書いてあって、そうか、ベンガルトラネコとベンガルトラネコのあいだに生まれてくる子どもはベンガルトラネコなのかと、言われてみればあたりまえの事実に思い当たり、青子はすこし感動する。金切り声みたいな声をあげるメスのベンガルトラネコの声を最大音量にして聞いていたのはたしかに青子のほうだった。「だってずっと……ずっとこうやって家に……」青子が言い終わらないうちに秋桜男はうっとおしげに戸をスライドさせたので涙がこみあげ、「この……!」叫ぼうとしたら「そうやってすぐ感情的になるから僕もイライラするんだよ。そういうしゃべり方をカイゼンしてくれないとこっちとしてもどうにもならないからさ、感情的になっているというニンシキがあるならリカイしてカイゼンしてくれる?」と言った。青子は秋桜男のものの言い方が気にくわなかった。「そのしゃべり方!」怒鳴ったら秋桜男の顔は赤くなり、「このブサイク!」続けて言ったら秋桜男は洗面所のコップをとってコップに水をためて青子にかけた。この「×××」顔とTシャツをずぶ濡れにしながら青子が秋桜男をののしると、秋桜男はダイニングキッチンまで出ていって、ダイニングテーブルの上に置いてあったチラシを重ねてつかんで青子のほうに投げちらし、「この××××」秋桜男が青子を罵ったので、「××××!」ほとんど叫ぶように青子が言うと、「××××!」秋桜男は叫び、下はパンツ一丁だったので半ズボンをはいて、仕事用のパソコンをかかえマンションを飛び出して行った。

寝ずにまっていたら深夜1時ごろ秋桜男はもどってきた。再利用して4日たったら使うことにしているマスクを青子と秋桜男はどちらからともなくもってきて、鉄階段を降りて外に出た。青子は秋桜男の自転車の後ろにまたがった。秋桜男は自転車をのろのろと漕ぎすすめた。やがて六郷土手に着くと、土手のわきに自転車を止め、土手にすわってしばらく六郷川を見ていた。川面には対岸に3棟つながって立っているマンションの明かりや、橋や信号や川崎方面の街からくる明かりが映っていた。帰りにコンビニに寄って、秋桜男はチューハイのロング缶をかごにいれた。ふだん読みもしないのにリンネルとcancanを見ていたら買うかときかれ、「いいの」ときいたら「いいよ」と言ったのでかごにいれた。それからムヒとサイダーと買い忘れていた眉用カミソリをかごにいれ、秋桜男も散財をする気になったらしくプレイボーイと懸賞王と、カップ鮭茶漬けと瓶詰めのなめろうを買った。帰ると3時になっていた。それぞれの部屋に帰って眠った。

12 「長靴とブルーベリー」

(課題図書:『リア王』)

「長靴とブルーベリー」

じいちゃんのぼけの兆候は、いきすぎた押し花から始まった。ブルーベリーの木のあったところは、もぐらが掘ったみたいに不自然に土が盛り上がり、庭の木々の中でそこだけがぽっかり空いているようだった。仏壇のあるじいちゃんの部屋を覗くと、じいちゃんはしきつめた新聞紙の上に覆いかぶさるようにして、押し花の作業に熱中していた。ブルーベリーだったとおぼしき木は、すでに根と根元と幹のところで3分割されていて、もと仏壇職人のじいちゃんによって幹と枝部分の皮は器用にほそながく剥かれていた。じいちゃんは葉の一枚一枚をしきつめた新聞紙の上に小さくわけて並べ、辞書のような厚さのシリカゲル内臓式の押し花シートに押し込んだ。

ブルーベリーは、小学3年生のときにサカタノタネの販売員が学校に来て、そこでお小遣いで購入したものだった。苗木は税抜き1300円ほどだったが小学生にとっては月のお小遣いを3ヶ月分ほど貯めなければいけないほどの大金だった。たびかさなる台風で何年かに一度は枝が折れたり葉が全部飛ばされたりしていたのだが、樹齢9年にいたるまで、生け垣のかげでひょろひょろと生き延びていた。昨日、そういえば朝じいちゃんは庭でそわそわしていた。押し花が趣味のじいちゃんが庭の木や花に手をつけることはそれまでなく、もっぱらじいちゃんの兄弟一同で管理している山に生えている山桜の花びらや樹皮、あるいはモミジ葉とその樹皮、めずらしいものではアケビや蛇苺や笹やカエデや柏など、山にあるものを使っていた。春になれば土手にいって、タンポポやツクシを根っこごととって、じいちゃんはそれも根ごと押し花にした。シロツメグサやイヌタデ、ドクダミやスミレやヨモギや蓮華も押し花にした。押し花会で皆に配られたパンジーやカスミソウを押し花に使うこともあった。

じいちゃんがブルーベリーの次に目をつけたのはラズベリーと、檸檬と、きんかんの木だった。ラズベリーの木と檸檬の木は5年前くらいに母さんとばあちゃんが近所のホームセンターの園芸コーナーで買ってきたものだったが、ラズベリーは母さんが嫁入りに来るときに父さんから母さんにプレゼントしたという、それなりに思い出がありそうな木だった。物心ついたときからふつうにラズベリーの木があったので、そんないわれは知らなかったのだが、母さんはわりにショックを受けていた。檸檬ときんかんの木は引っこ抜かれ、樹齢24年になるラズベリーの木は根本から刈られ、幹が致命的に欠損していた。母さんはじいちゃんが木の皮をシリカゲル内臓式の分厚い押し花シートに押し込んでいる横で、力が抜けたように突っ立っていた。その日の晩、夕ご飯がおわりじいちゃんが部屋に帰ったあとの話し合いで、父さんが新しいラズベリーの木を母に買うことを申し出たが、母さんはラズベリーの樹よりも市内の美容皮膚科でレーザーシミ取り手術3か所(6万7千円)をやりたいと言ったので、父さんがそのお金を母さんにプレゼントとして出すことになった。祖母はじぶんの部屋からお金をもってきて遠慮する母にまあこれも使うてと1万円を3枚押しつけた。

家の庭には、植物がいっぱい植えてあった。駐車場のわきは松や南天やソテツを植えて和風に、屋外テラスの部分は石畳をしきつめて洋風にし、また新しく作った部分にはモッコウバラのアーチがありその横に洋風の木々、そのわきにナスやシソやトマトやネギやキュウリやスイカやハヤトウリの畑が作ってあった。家の庭は、家の2.5倍ほどの大きさがあった。両親が結婚してすぐのころ、子どもが生まれる前に、そう広くはない60坪の家の敷地内の、家の部分よりも庭の部分を多くとったのではないかと思うほど庭を大きめに作り、家をたて、さらに7年前に家の隣の畑の持ち主が高齢になり畑を手放すというので譲ってもらうことにして、同じく60坪のその土地を900万で買い(母さんは土地の値段がこの20年で値下がりしすぎだと半ば喜び、半ば嘆きながら土地を買った)、ブロック塀を取り壊して家の庭とつなげたので、庭はそれだけ大きくなった。庭の改造とガーデニングと畑づくりに、子どもが1人しかいない共働きの公務員の家の余剰金はほとんど費やされているように見えた。

庭の木は押し花にしてはいけないと、ばあちゃんはたびたび念を押しているようだったが、じいちゃんはばあちゃんの言うことを無言で拒絶し、次から次へと庭の木を押し花にしていった。かりんに、オリーブに、椿に、あじさいに、キンモクセイに、南天に、さかきに、八つ手に、ゆずり葉に、すだちの木に、イヌツゲに、ウバメガシに、赤松にと、次から次へと皮をはがされ、葉をとられ、ひっこぬけるものはひっこぬかれた。鶏頭やドクダミやパンジーやマリーゴールドの寄せ植えの花にはじいちゃんはなぜか手をつけなかった。「花はアカンのやねえ。なんで家の木ぃ触るんやろ」ばあちゃんは独りごちた。ばあちゃんも一時、じいちゃんと一緒に押し花会に通っていたが、「生の花のほうがええ」「じいさんは他の人にばっかりええ顔しよる」という理由で、けっきょく1年ほどでやめていた。押し花会に入会するときに一人一つ購入することになっているシリカゲル内臓式の押し花シートも、ばあちゃんはじいちゃんにあげてしまっていたので、じいちゃんは2人ぶんの押し花シートを使って木や花を押し花にすることができた。その分厚い押し花シートに押し花にしたい素材を押しこみ、丈夫なビニールの専用の袋で覆い、掃除機を空気口につけて空気を吸って、専用のケースにいれて密封状態で置いておくと、薄い花びらなどであれば3日、厚い葉や樹皮などでも1週間あればカラカラになった。植物の種類やコンディションによって発色が悪かったり干からびて見えたりするので、じいちゃんはいろんな植物で試行錯誤しているようだった。

ある土曜日、父さんがじいちゃんを車で県の総合病院につれていったが、主治医の先生からは前よりも痴ほうが進行していると言われただけだった。朝夕飲むタイプの内服薬を処方してもらい、痴ほう症の老人向けの積み木を父は買ってきてそれをじいちゃんにやらせようとしたが、むだだった。母さんが、押し花用にと近所の花屋でカスミソウやスイートピーやガーベラや百合をまとめて買ってきたが、じいちゃんはそれには見向きもしなかった。職を転々とし、仏壇会社で仏壇職人をしたこともあったというじいちゃんは、手先が器用で、むかしは箱庭づくりが得意だった。茅葺屋根のミニチュアの民家をつくり、障子や水車まで再現し、近所の洋菓子店に置いてもらえることもあったほどなのだが、それもすっかりやめてしまい、押し花にのめりこんでいた。桜やうぐいすの彫刻をほどこした手製の額縁を廊下の押し入れの中に放り込んであったのをいくつも出してきて、作品を額縁に入れた。

日曜日の昼過ぎ、おやつを食べに1階に降りていくと、リビングのソファを囲むようにして、じいちゃんの額縁が8つか9つか、鏡のように並べてあった。じいちゃんは自分でニスをぬった明るい色の、うぐいすや桜の彫刻がしてある額縁に、山や林に見える樹皮の押し花を大量にこしらえていた。

「なんか、山みたいやな」

キッチンからやってきた母さんがつぶやいた。母さんの右頬にあったシミ2つは先週、2、3日のあいだガーゼを貼ってあったかと思うと、いつのまにか消えてなくなっていた。「ほんまやねえ」とソファに座っていたばあちゃんも言った。

じいちゃんもこんなやし、保子さんは仕事辞めてくれんわなとばあちゃんが婉曲的に母さんにきいたのは4、5日前のことだった。アホかそんなことでけるわけないでないのと、母さんは2階で自分の母親に電話をして愚痴り、リビングにいるときに、じいちゃんのことは母さんにやらせたらええんじゃと冗談の口調で言った父さんを、アホ働いとる人に何言よるのえ、ばあちゃんは一応父さんを𠮟りつけた。じいさんのことは、長男のお前はんがやることじゃ。

この頃、じいちゃんは夕ご飯を食べると8時には寝にいってしまう。いびきの音も大きくなり、夜中、ふと目がさめて水を飲みに下に降りていくと、谷底から響いてくるような音がする。

宅浪にしたのは失敗だったなあと今さら思う。新卒で入った地元の銀行を11か月でやめ、司法書士の資格を取ろうと思い、市内の予備校に1年通って失敗して、浪人2年目は宅浪にした。このごろ、高卒就職組の中学・高校のクラスメートが結婚・子ども誕生のラッシュをむかえているので、自分は何をやっているんだろうという気もする。どうせ今年も無理なんだろうなとすでに半分諦めている。一人息子の先行きが気になるらしく、司法書士なんかやめて公務員になれと母さんはときどき言ってくる。

リビングのソファのまわりには、木の額縁がずらりと並べられてあって、暗がりでは白く浮き上がって見えるのでどきりとする。それはどこの山なのか。山奥であることは間違いなさそうだった。じいちゃんの父の弟にあたるおじさんが太平洋戦争が終わったあとシベリアに送られてそこで亡くなったことや、じいちゃんが若いころ1週間だけ親戚のマタギの家で修業したことを知っていた。あるいは4月や5月のはじめ、山に遅咲きの桜の花びらを取りに行くときの、白い長靴の中にズボンのすそをはめ込んだ格好で山にわけいっていくじいちゃんの格好も覚えていた。

< 12『リア王』 | 7回目から12回目の感想 >