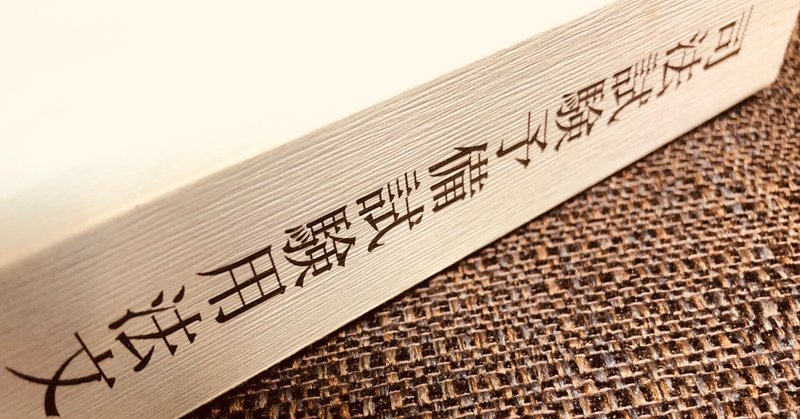

予備試験論文・R5実務基礎民事答案例

こんにちは。令和5予備試験・論文の実務基礎民事についてコメント付した答案例(PDF)を貼りますね。普段の勉強の参考にしてもらえたら嬉しいです。

では、以下、若干の感想を…

1 全体

令和元年の問題に類似していると思いました。

本年も過去問学習の重要性を感じました。

2 設問1

小問⑴と⑵は、まあいいとして、小問⑶は、請求原因事実を全部書くのが大変だったと思います。でも、令和元年は穴埋めだったので、その発展型として全部書くことがもとめられたのかもしれないです。

小問⑷は、請求原因、抗弁(履行期限の抗弁)、再抗弁(期限の到来の再抗弁)を正確に整理することができるかが問われていましたが、ここはミスしていても不合格には直結しないと思います。

小問⑸は、おそらく、「預金債権に対する仮差押えは銀行借入れがあった場合にその期限の利益喪失事由とされている」という記述をヒントに、預金債権に対する仮差押えはYに対するインパクトが大きいけれどやって大丈夫か?という問題意識に気付いてほしかったと思われます(そもそも預金債権に対する仮差押えは、不動産に対するそれよりもインパクトが大きいため保全の必要性が認められづらいですが、それを知らなかったとしても回答できるように誘導しようとしたように思われます)。不動産に対する仮差押えじゃ目的が達成できないという状況を作り出すためには、不動産の時価が低いことの疎明が必要になるということに辿り着くことが期待されていたと思いますが、かなりきつい問題だったと思います。

3 設問2

民法95条だけでなく457条3項に気付くことができるかどうかが勝負の問題で、ここは取りたいところでした。

4 設問3

小問⑴は、法定追認に気付けるかどうか勝負の分かれ目ですが、要件事実関係の教科書では記述の薄いところなので、頭の中をかき回しても答えが出てこなかった方もいたと思います。ただ、この辺になるとやはり令和5年の試験での合否に直接影響はなかったと思います。

小問⑵は、法定追認の再抗弁を構成する再抗弁事実の分析・検討を実体法を踏まえて行うことが求められていたといえます。この点については、民法の教科書に比較的詳しく記載がされており、私が確認したものの中では、佐久間毅先生の『民法の基礎1(第5版)』P226~228が一番詳しくまとまっており、おすすめです。ただ、かなりマニアックな論点で、かつ、現場思考も困難に感じるので、条文をなぞるような論述で十分合格できたと思います。

なお、設問2と設問3小問⑵は平成29年民法改正に関連する問題なので、試験委員は、出題に際し改正点を意識しているように感じます。

5 設問4

小問⑴は、サービス問題に近いと思います。

小問⑵は、書き負けないように頑張らないといけません。ここで大方の勝負が決まります。そうかんがえると、他の設問で答えが出てこないところはとりあえず飛ばして、問題文の事実関係の大枠をつかんだら、設問4を書くのが良いと思います。

解答については、答案例を参照してもらいたいですが、展開する主張の大枠・構成について少し補足しますね。

まず、Yの実印(実印じゃなくてもいんですが本問では実印なので実印としています)による印影が私文書である本件契約書にあるため、Yの意思に基づく押印が事実上推定され、その結果、本件契約書全体の成立の真正が事実上推定されます。

これに対し、Yは、1段目の推定を覆すための反証(真偽不明の状態に持ち込むことで足りる)をしようとします。その反証活動が書証(金銭消費貸借契約書など)の提出やYの供述です。

そこで、Pは、Y・Qの反証が成功しないように、あれこれ主張する必要があります。

このような大枠を意識して論述をすることが大切です。

その上で、4つの書証から認定できる事実と8月17日の電話でのやりとりの全部について、できるだけXに有利に評価して、Yに有利なものについては反論して、Y・Qの反証の成功を妨げる必要があります。

おつかれさまでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?