葡萄酒色の花冠の、菫と柘榴

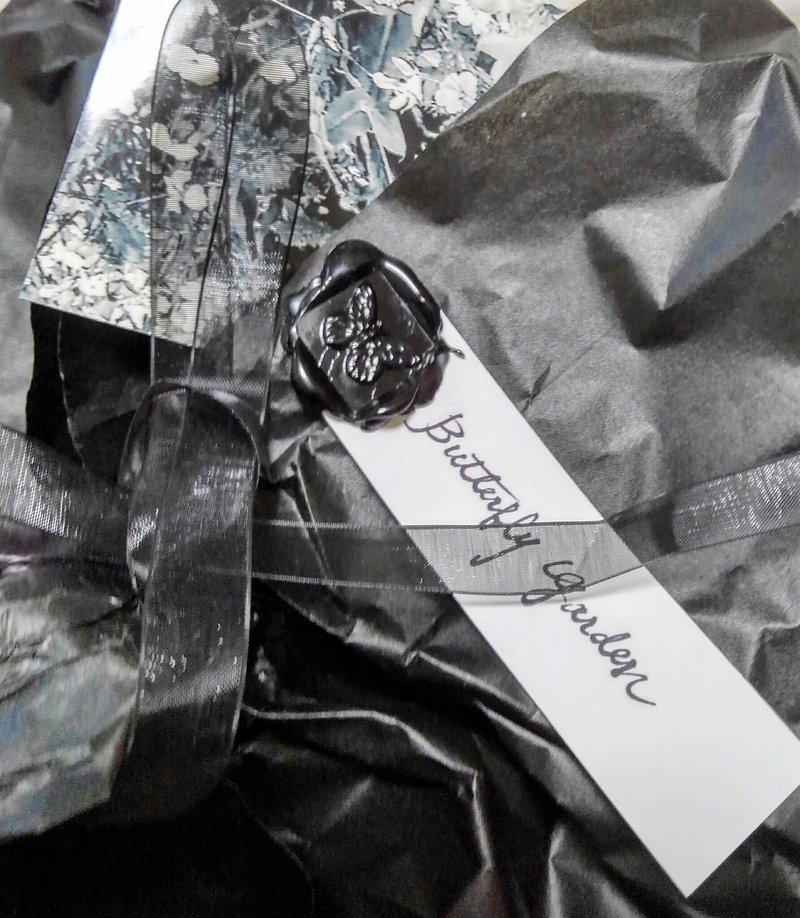

春分の翌日に“オディールの花冠”をつくってもらうことを、植物たちに魔法の呪文を唱えて愛の円環をつくられる、わたしが“蝶の庭のあるじ”と呼ぶかたにかねてからお願いしていました。

なぜ“オディール”なのかといえば、そのまえに2月の誕生日の贈り物として“オデットの花冠”をつくっていただく機会があり、白鳥の純白の翼を思わせるその祝福の花冠がかたちになるまえ、まだ想像のなかだけに存在する夢であったころから、その花冠に対応する“黒”があってほしいとわたしが感じたためです。オデットとオディールの“オディール”。

けれどもひとつだけ、気がかりなことがありました。

蝶の庭のあるじには去年の誕生日にもお願いして花冠をつくっていただいたのですが、そのときわたしがお頼みしたのは“青い花冠”でした。

そしてそれからひとつの年輪が刻まれるとき、もしふたたび花冠をつくっていただくことがあるのなら、その色は赤、あるいは紫をしているのではないかと薄い靄のごとき予感をどこかで持っていたがために。

「青に赤がまざってむらさきになる」——去年の“青”に、またあらたな色を溶かして、さらに異なる色へと昇華すること。青が懐かしい郷愁を感じさせる色なら、赤は燃える情熱の色で、どちらかだけではなく、そのどちらの花も心にもっていることが、愛を知っているということなのではないか、というようなことをいつか考えたことがあって、あの青い花冠に捧げるひとつの弔い、ひとつの祈りのための“赤”、ふたつの花輪からなる“むらさき”を迎えたいような気持ちもあり、それが気がかりだったのです。

でも、それよりもまず、いまは“黒”なのかもしれないと結局わたしが思いなおしたのは、去年の秋から冬にかけて「黒鳥の学び」のごときものが終わりを告げたのだと強く自分のなかで感じることがあったので、白鳥を思わせる“オデットの花冠”がわたしのもとにやってきてくれるなら、黒鳥のオディールも存在しなければならず、それによって黒と白、陰と陽の円環をあらわすことが、それを自分に証明してあげることなのかもしれないと思ったためです。つまり、「黒鳥の学び」が終わったのだというあかしのために、黒い“オディールの花冠”がわたしには必要であるかもしれないと。

そして、ここまでは本筋のための長い前置きです。

わたしはそのように考え、オディールの花冠をと蝶の庭のあるじにお願いしたものの、なにか“見えない意志”みたいなものが動いて、予定は「予定どおり」にいかなかった。

春分の日に蝶の庭のあるじが連絡をくれ、彼女がいうには「“オディールの花冠”のために取り寄せた花たちの色が、自分の思っていた色とは違う」とのことでした。自然界に“黒”のお花はなかなかなく、そのなかでも“黒”と思われる花を用意したのだけども、実際に確認したら黒というよりも紅のかかった紫、黒でありながら紅、みたいなお花たちだったの、というような彼女の説明を受けとりながら、わたしの頭のなかにひらめくものがありました。

黒でありながら赤、という言葉が浮かんできたのです。

ご想像と違うかもしれないから、遠慮なくキャンセルしてね、と蝶の庭のあるじの説明はつづいていたけれども、わたしは失望どころかむしろ、気がかりがひとつ晴れた気持ちとともに彼女にむかっていいました。

「純粋な黒ではなく、赤味がかかった黒いお花。その“黒”はオデットの白に対応するオディールで、“赤”は去年の青い花冠に対応してくれているのよ。黒くて赤いお花。きっと、ひとつでふたつのお役目を果たしてくれる花冠なの」

「青い花と赤い花の中間にあるむらさきは愛の色。その青のための赤。オデットのためのオディール。ふたつに呼応してくれてるの。わたし、その黒で赤のお花で編まれた花冠にきていただきたい」

そんなふうにしてこの花冠はやってきてくれ、それは嵐の日でした。

たくさんの雨とおおきな風のにおいを授けられて、わたしのもとにやってきてくれた花冠をひと目見るなり、「素敵! オディールの花冠で、ペルセポネの花冠みたい」と考えるよりもさきに、わたしの心が感じたことを口に出していました。

「そうなの」と蝶の庭のあるじがいいます。「編んでいるうちにどんどんペルセポネに、オディールのなかの女神が顔をだしたような花冠になっていたの。あなたもそう感じたのね。リクエストと違うことは承知しながら、手が指が勝手に動いてそのように“つくらされた”。心に添わなかったらごめんなさい。こういったことははじめてだから、それにもなにか意味があるのだろうと感じ、あなたにお届けしたほうがいいのだろうと思ったの」

わたしがなぜとっさに“ペルセポネ”と思ったのか、その女神の名が自分のなかから浮かんできたのかわからないけれど、わたしはこの花冠を心から好きだと思い、自分のためのものであることがわかりました。

そして「ペルセポネ」という名から一冊の書物のことを連想し、花冠を傍らにそれを本棚から引っ張り出して眺めていました。それはその時、その瞬間、花冠を手にしたわたしにあたえられたひとつのOracleにも感じたものです。

“ペルセポネ”という女神に、なぜか昔から親しみみたいなものを感じてきたけれど、自分のなかにあの春の乙女でありながら冥界の王妃でもある女神の要素を感じたことはなかった。でもその花冠がどこをとってもわたしのためのものであることがわかり、ひと目見るなりその女神の名を思い出して、その名をもつひとにわたしが思っている以上に自分が呼応していることを感じました。

たとえば去年の夏だったと思うけれど、ちいさなルビーが3粒刻まれたアンティークの指輪が頭から離れず、お迎えしたことがありました。そして理由もわからないままに、その指輪がなにかの“お守り”になることを「感覚」としかいいようのないわたしの直感みたいなものが感じとり、いつも左手のひとさし指に嵌めていました。ただ「そうしたほうがいい」と感覚で思い、そういったことはこのことにかぎらずわたしにはよくあることだから、理由はわからないけれども、そうしていた。そのとき説明はできなくても、“意味”はあとから遅れてやってくることを、わたしは経験で知っているから。

“ペルセポネ”の名に想いを馳せながら、いつもわたしの指におさめられていたその指輪に気づいたとき、「まるで3粒の柘榴のようだ」と、考えるよりもさきにわたしの心がいいました。

ペルセポネは柘榴を食べたがために冥王ハデスの妃になった。

「それはつまり“自由を奪われた”ということ」と、そんな言葉がわたしの心のなかでつづきました。

ハデスによって地上から冥界に攫われたペルセポネは、地下の国の食べ物——柘榴を4粒口にしたがために、完全に地上に戻ることができなかった。

ハデスは冥界の王でありながら、繊細でシャイでやさしいひとだとわたしは感じます。でも繊細でシャイでやさしいひとだからこそ、誰かに強く自分の心の磁力が惹かれたとき、強引に攫ったり食べ物で否をいわせないかたちで、つまりは支配とともに相手にそばにいてもらおうとした。かれのなかには生身の自分では愛されることはないと諦めが最初からあって、そのようなかたちではない方法で自身の心をあらわす術がわからなかったのかもしれない。

ペルセポネのことをいうなら、彼女もハデスを想っていたような気が、わたしにはするのです。でも柘榴を食べたから逃れられなくなったというのは、その関係は“支配”からはじまっている。最初にゆがみから入った関係が愛へと結実するためにはどのような段階が必要なのだろうかと考えるとき、相手を想っても、相手は支配で自分を手もとに置いたことは、その“結実”のための傷となるのではないかと感じる。自由を奪われることでそばにいることは愛とは異なるなにかで、それは悲しみをふくんでいます。

柘榴はペルセポネの血の色のよう。血は“生”のあかし。“死”の国の妃となった彼女が、そのために流した血。

彼女が口にした柘榴の“4粒”。

わたしが勝手に自分の“お守り”にしている指輪に刻まれた“柘榴”はみっつ。花冠を傍らにペルセポネからのOracleのごとき本を眺めながら、自分の手に嵌められた指輪を見たとき、そこにペルセポネが4粒の柘榴を口にするまえに「時をとめる」ためのまじないが施されているように、なぜだかわたしには感じられました。彼女が“自由”そのものであったころの時間で。その時間軸のなかで彼女が自分の“自由”な意志でハデスの花嫁となることを決めたとき、はじめて愛のための結実への道がひらかれる。

これはわたしのいつもの想像の話、わたしの頭が紡ぐ夢のお話。

なにかの“歪み”をただすためのみっつの柘榴。意味の通じないことをいっているかもしれないけれど、わたしはわたしの感じたことをそのままここに綴っておきます。どうせいつも、想像と夢のさきに意味はあとからついてくるのだから。

それを肯定してくれるように、花冠が届けられてはじめて頭上に載せるとき、持ちあげたそれから菫の花がみっつ微笑むみたいにこぼれたことだけわたしの記憶にとどめておけば、充分なのかもしれないとも思います。

白と黒の陰陽をつくろうとして、青の記憶に溶けあうための柘榴のあかと葡萄酒色のむらさきを呼び出した花冠。オディールとペルセポネ。すべてが神秘的で、黄泉の妖しさと成熟した美しさを放っていました。

まるで物語のように。

サポートありがとうございます* 花やお菓子や書物、心を豊かにすることに使わせていただきます*