AI Grant、YCを超えるAIアクセラレーターの実態

世界有名なスタートアップアクセラレータープログラムといえばY combinatorなのではないでしょうか。今年はGarry TanがYC復帰した後に、急速にYCのストラクチャー整理をしてシリコンバレー中心なプログラムを軌道修正して、その勢いはテック界隈の人たちに評価され巷に「YC is back」と叫ばれています。

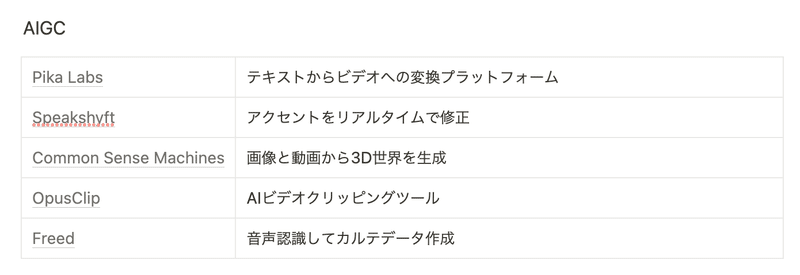

ついに最近に終わったS23夏のバッチも大盛況に終わり、AIのブームとともに今年選出された企業もAIGC/LLMなどひと前世代よりも前進したAI企業が圧倒的に多数を占めているところです。アーリーステージのイケてるAI企業は全てYCに食い込まれているんじゃない?とみんな思っているじゃないでしょうか。そんな中に、実はAIの起業家たちが新しいデステネーションがあるわけです。それがAIアクセラの新たな総本山「AI Grant」というところである。

AI Grantの概要

AI Grantは、元Github CEOで著名な投資家であるナット・フリードマン(Nat Friedman)とダニエル・グロス(Daniel Gross)によって設立され、いわゆるAIスタートアップへのインキュベーションをフォーカスしているアクセラレーターです。 選ばれたプロジェクトには、25万ドルの投資と35万ドルのAzureクレジット、Cohere、OpenAI、AssemblyAIなどのスタートアップクレジットが提供されます。

AI Grantのアドバイザリーチームには、Midjourney CEOのDavid Holz氏、Teslaの元AIディレクターAndrej Karpathy氏、StripeのCEO Patrick Collins氏、Character.aiのCEO Noam Shazeer氏など、AIの専門家が名を連ねています。

AI Grantの第1期は昨年2022年8月に開始され、今年注目のAIスタートアップであるPerplexity、Relicate、Dustなどを含む26のプロジェクトが選出されています。 ダニエルは7月に旧ツイッターで、バッチ1の参加企業の評価額が10億米ドルを超えたとツイートしました。

バッチ2は今年6月末にスタートし、29社ほどが選抜され、バッチ1よりも3社ほど増えていますが、バッチ1よりも激しい競争が行われたんだそうです。中に、JenniというリサーチャーのアシスタントAIがすでに$1.5mのARRを突破して100万人のユーザーを抱えているほど実績を上げています。

Nat FriedmanやDaniel Grossっていうエンジニア界隈の裏山

Nat Friedman/ナット・フリードマン

1977年に生まれたナット・フリードマン氏は、わずか6歳の時にソフトウェア開発の道を歩み始めました。1991年にはインターネットの世界に足を踏み入れ、瞬く間にLinuxコミュニティに参画。その結果、彼は著名なハッカーとして名を馳せることとなりました。

1999年に名門マサチューセッツ工科大学(MIT)を卒業した彼は、コンピューターサイエンスと数学の学位を授与され、大学を卒業した後、彼はオープンソースの世界にその才能を注ぐことを決意したんだそうです。この時期、ミゲル・デ・イカザ氏(Ximianの共同創業者)との絆が生まれ、フリーソフトウェアファウンデーションからの助成を受けてヘリックス・コードを設立しました。その後、ザイミアン(Ximian)として社名を変更し、2003年にはノベル社により買収されました。

ノベル入社後、彼はLinux関連のプロジェクトの全般を統括することになったのですが、2009年に同社を退社して、2010年に新婚の妻と共に世界を旅すると転じました。その後、2011年に再びミゲル氏と連携し、Xamarinを設立して、再びこの会社は2016年に約5億ドルでマイクロソフトに買収されるという成果を上げました。

マイクロソフトにおいて、ナット・フリードマンはGitHubの買収を提案して、この野心的な提案は実を結び、2018年に大型取引が完了しました。その結果、彼はGitHubのCEOとしてその舵取りを担当することとなりました。彼のリーダーシップのもと、GitHubは複数の企業買収を実施し、GitHub Copilot、Github Codespacesをはじめとする新しいサービスの立ち上げに成功しています。ユーザーも収益(2倍)も共に成長し、間違いなく偉大な実績を残すCEOといえます

2021年11月には、ナット・フリードマンは技術系スタートアップへの支援と投資を新たにチャレンジスタートして、そこでダニエル・グロスと合流しました。何よりも彼はオープンソースという壮大なビジョンを抱えております。

Daniel Gross/ダニエル・グロス

ナット・フリードマン氏がウェブの世界に足を踏み入れた1991年に、ダニエル・グロス氏はエルサレムにて誕生しました。彼は常に「部外者(Outsider)」としての感覚を持ちつつも、プログラミングという分野での情熱を持って育っていました。父親から転送されたYコンビネーターに関する記事を機に、新たな夢の実現に向けに申請を行い、2010年にダニエル氏は自らの会社Greplin(後のCue)をYCのメンバーとしてジョインしました。その僅か3年後、約4,000万ドルという莫大な額でアップル社にその才能を認められ、買収されました。

彼の信念として、成功への初歩は、「部外者」を支援するコミュニティを見つけること、そして早期の段階での投資家の支持を得ること、と考えています。2013年より、彼はUberやGitHub、Coinbaseといった業界を代表する多数の企業に、個人として投資を始めた一方、2017年に彼はYCのパートナーとして、更に深くアーリーステージ投資の世界に参入していました。

その後は、ナット・フリードマンとともに、AIのプロジェクトに携わっていたり、2018年には自ら起業家たちを支援するためのPioneerを立ち上げました。この若き天才の軌跡を見るだけでも、エキサイティングな毎日を過ごしているのであろうと想像がつきます。

なぜAI Grantがイケてるのか?

AI Grant1.0

実はAI Grantの活動は2017年からのものでした。当時の目的はオープンソースを目的として運営資金・なかなかマネタイズできない難しいプロジェクトや調査プロジェクトに$5000~$50,000ぐらいの無料グラント(賞金)を出す組織でした。申し込みの方法も至ってシンプルなもので、質問を穴埋めしてすぐに応募ができます。

ナット・フリードマンの成長環境に、たくさんのオープンソースのビルダーが周りいるように、たくさんのアクセスがたくさんの生産機会を世に与えてくれると信じています。つまりオープンソースの存在は、無数の開発者が無料でオンラインから生産する手段やナレッジを獲得し、自分のプロダクトの第一歩を踏み出せるようになります。

彼らの選択基準は以下のように述べています

- contributing to an existing open source project(既存のオープンソースプロジェクトへの貢献)

- creating a new framework or tool(新しいフレームワークやツールの作成)

- researching a new technique(新しい技術の研究)

- applying an existing algorithm to a new problem(既存のアルゴリズムを新しい問題に適用する)

- creating or curating a free dataset that others can use(他の人が利用できる無料のデータセットを作成または管理する)

- educating, explaining, or otherwise helping people learn new or existing techniques(教育、説明、その他、新しい技術や既存の技術を学ぶ手助けをする。)

- …or anything else that feels like AI.(...その他、AIのように感じられることなら何でも。)

AI Grant1.0の時代はナット・フリードマンが依然としてエンジニアの意識を貫いていることが、基準の名から伺えるほか、2017年の時に「AIのように感じられるもの」にグラントを出したいという一言は、ナット・フリードマンはエンジニアとしての脳内構造を丸見えできると言わざるを得ません。

そしてAI Grant一回目の募集は500のアプリケーションとFloodgateの有名人の賛同を得て、大成功を手に入れました。その後、ダニエル・グロスが参画してAI Grantを「分散型のAIリサーチラボ」と定義して、大幅にAI Grantの提供支援メニューを補強しました。Pioneer時代にダニエル・グロスが投資したプロジェクトみたいに、資金を受けた人たちのプロフィールは多彩なバックグラウンドに富んでいて、高校生から大学研究員まで様々です。

AI Grant2.0ーー投資の時代

ナット・フリードマンがいろんなポッドキャストに言及したように、GPT3のリリースは彼にとって変革点のような存在でした。彼はインタビューでこういうふうに述べていました

「GPT-3は2020年の5月に発表された。私はそれを見て、本当に驚かされました。すごいと思いました。当時GitHubのCEOだった私は、何を隠そう、これで何か製品を作らなければ、と思ったのです。そしてサティアは、ケビン・スコットの勧めで、GPT-3が発表される1年前にすでにOpenAIに投資していました。これは非常に驚くべきことです。彼は10億ドルも投資したんだ。」。

ダニエル・グロスと二人で数年間かけてGPTを研究し、GitHub CopilotやGitHub Codespacesなどをリリースしていたりしたものの、やはりGPT-3のアップデートは更にクレイジーなことが実現可能だと感じれるようになったのです。より多くの人をAIの開発に巻き込むために、AI Grantを投資機能つけて、いよいよとアクセラレーションを2022年に切り出しました。

Thrilled to be investing $10M with @danielgross in AI Grant to support the new wave of founders building AI-first products.

— Nat Friedman (@natfriedman) August 30, 2022

Apply now at https://t.co/9wgdrbGhfW! pic.twitter.com/qH7dHbnQ6D

ナット・フリードマンやダニエル・グロスは元々個人投資家として様々のプロジェクトにも投資してこられたが、何よりも二人がエンジニアのバックグラウンドがあって、やっていることはテクノロジー感がトップ級に高いわけです。

例えばナット・フリードマンはnat.devというほぼ全てのランゲージモデルをアグリゲートした比較プラットホームを無料開放(中に課金あり)して、色んなモデルを使い比べして自分の開発・研究に使えるのです。また、the informationの報道によるとナット・フリードマンとダニエル・グロスは$100million(147億円超?!)を拠出して2,512台NVIDIA H100(いわば最高級なサーバーチップ)を買い占めました。その代わりに、出資先にチップを無料提供してアクセス権の持つポートフォリオを「Andromeda Cluster(アンドロメダ星団)」と言っているのです。つまり、スタートアップでもAI Grantに投資されてナット・フリードマンやダニエル・グロスをバックにすると、大企業と遜色しないコンピュティーングパワーを手に入れることができて、様々なビッグプロジェクトがやれる魅力があるのです。

投資基準・スタートアップが投資後に得られる権利

投資基準に関してはホームページにはこんな記述をされました。「便利で魅力的な方法でAIモデルを活用するものなら何でも。特に、優れた製品を作りたいと考えている技術的かつ実用的な創業者を求めています。他の人々が愛用するものを作ることにスリルを感じ、新しい製品を作ることは1%のアイデアと99%の反復であることを理解しているなら、私たちはあなたをサポートしたいと思います。」

特に何も具体的に基準として言及しているわけではないが、言葉選びに二人の思想や哲学はやはりしみじみと伝わってきますーー技術中心・オープン。

一方で、投資されたら何が得られるの?というのに対してはっきりとメリットを書かれていました。

上限なし、ディスカウントなしのMFN SAFEを通じた25万ドルの投資

サンフランシスコで開催されるAI Grantサミットで同期採択者やアドバイザーと週末を過ごす。

Azureからの35万ドルのクラウドクレジット、その他のスタートアップ特典、Microsoft for Startups Founders Hubのメンバーシップ、および市場参入支援。

Cohereからの50,000ドルのクレジット

AssemblyAIから50,000ドルのクレジット

Replicateから50,000ドルのクレジット

Modalから25,000ドルのクレジット

Eleven LabsからAI音声クレジット11,000ドル

Scale.aiからのヒューマンラベリングクレジット $10,000

OpenAIから$10,000のクレジット

Hugging Faceから$10,000のクレジット

Weights and Biasesより10席分

Zilliz Cloudより$5,000クレジット

Linear から1,000ドル

nat.devからクレジット1,000ドル

Langsmithへの早期無料アクセス

無論、冒頭に書いたMidjourney CEOのDavid Holz氏、Teslaの元AIディレクターAndrej Karpathy氏、StripeのCEO Patrick Collins氏、Character.aiのCEO Noam Shazeer氏という技術面だけでなく、AIビジネスとしての実務面が卓越しているリーダーたちと直接週末一緒に過ごすなんてアーリーステージの起業家にとってこれ以上ない幸せです。

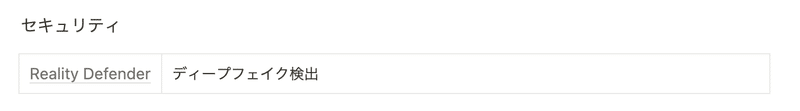

投資の戦略は筆者が読み漁ったところ、なかなか良さげの情報がないのですが、バッチ2の採択企業からは少しだけAI Grantの現在地をつかめそうと考えます。

Yコンビネーターとは違い、AI Grantの方は相対的にアプリケーションやOPs(AIをより使いやすくするための中間のとなるプロジェクト)が多いと見受けられます。それはなぜなのか。

Ben Thompson主宰のStratecheryでこの二人のインタビューでヒントを得られました:インターネットのインフラはすでに整っており、AIプロダクトはインターネット時代のプロダクトよりも早く成長するポテンシャルがあるだろう。ただし、AI-nativeのプロダクトの設計の仕方はまだ誰もが正体を把握しておらず、おそらく今のAIのアプリケーションみたいに一部の機能を提供するよりも、何か全く新しい体験を作り出すのではないか。AIは情報の生産においてほぼゼロ近いコストで実現できるようになったため、インターネットがもたらした影響よりも更に大きなインパクトを世に与えるのに間違いない。ただ、インターネットが本当に影響力を持つまで時間かかったみたいに、AIもより時間がかかる。

AI-nativeなプロダクトはもっと時間かかるし、実はもっと大きな発明をしなければいけない状況です。今から参入している起業家はかつてないほど競争をしなければいけないのですが、かつてないほどやり抜く耐性が求められているわけです。

コミュニティを切る究極なコミュニティ

AI Grantは最初立ち上がった当初は、AI人材の待遇がまだまちまちでAI Grantの相対的な少ないグラントでも魅力的でした。しかしながら、LLM時代に突入してからAI市場が空前の注目を浴びていて、大量な金や人材が流入してこられてから、AI Grantが直面する状況もより一層コンペティティブになりました。

しかし、AI Grantはダニエル・グロス氏がいつも語っているみたいに、こんな時代の中にでも、どこのVCも見ている有名なプロジェクトよりも、異端児的な・アウトサイダー的な、開発者を好むわけです。

ナット・フリードマンは2023年の3月からヴェスヴィオ・チャレンジ(Vesuvius Challenge)というポンペイの遺跡に焦げ尽くした巻物をAIの技術で解読するプロジェクトを発起していて、Winnerは百万ドルを受賞できます。新型コロナウィルス期間中に彼はケンタッキー大学の教授Brent SealesがX射線で炭化した巻物をスキャンすることを知って、とても情熱的になりました。仮にこのプロジェクトが成功すると、西欧の古代文学の作品の量が倍増することが可能にあります。

つまり何が言いたいかというと、ナット・フリードマンとダニエル・グロスは究極な技術者であり、終始一貫して技術による世界の革新を実験し続けています。結局、こういう破天荒なチャレンジは「すげー、俺も加わってみたいな」という異端児が異端児を呼ぶ構造の根本的なドライブになるため、YCのような既存のコミュニティをより色出すのに、その上究極さを出さなければいけないのです。AI GrantはまさにAI・技術者の領域の中に最も異端的な人材を惹きつけられるストーリーを持っているのではないでしょうか。

最後に

いかがでしょうか。AI Grantについて根掘り葉掘りと書きましたが、アメリカのAIテック事情について少し理解が進められればと思います。次回はYコンビネーターについて(特に今回のバッチ)書きたいと思いますので、ぜひまた読んでください。

他何か感想あればDMいただけれ幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。

参考

https://www.theinformation.com/briefings/ex-y-combinator-partner-ex-github-ceo-raised-ai-venture-fund-worth-1-billion?rc=cq2tbt

https://www.theinformation.com/articles/former-github-ceos-novel-investment-offer-to-ai-founders-rare-server-chips?rc=cq2tbt

https://medium.com/ai-grant/ai-grant-2-0-e29408f9e32

https://www.dwarkeshpatel.com/p/nat-friedman#details

https://stratechery.com/2022/an-interview-with-daniel-gross-and-nat-friedman-about-the-democratization-of-ai/

https://www.listennotes.com/top-podcasts/nat-friedman/

https://github.com/nat/natbot

https://github.com/nat/natbot

https://pioneer.app/blog/hello/

https://fs.blog/knowledge-project-podcast/daniel-gross/

https://medium.com/nat-friedman/aigrant-get-5-000-for-your-open-source-ai-project-1118dd7db083

https://en.wikipedia.org/wiki/Nat_Friedman

https://scrollprize.org/

https://nat.dev/

https://medium.com/pioneerdotapp/introducing-pioneer-e18769d2e4d0

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?