何が凄い? 来季は21年ぶりにCLに参戦するRCランスを戦術面で深掘り

長いようで短かった2022/2023シーズンも終わりを迎え、イングランドではアーセナル、イタリアはナポリ、ドイツはドルトムントといった近年は優勝争いに絡めなかった・あと一歩のところで逃したチームがリーグを盛り上げました。結果的にここで挙げたチームの中ではナポリのみの優勝に留まりましたが、アーセナルもドルトムントも来季は挽回に燃える、今季以上の期待ができるシーズンになるのではないでしょうか。

さて、フランスでも優勝争いは4月まで続きましたが、瀬戸際で粘ったPSGが2連覇を果たしました。そのPSGに次いで終盤戦は勢いが止まることなく走り抜けたチームがRCランスです。2020年の1部復帰から、2年で2001/2002シーズン以来となるチャンピオンズリーグを勝ち取りました。以前にもYouTubeで西達彦アナウンサーがRCランスについてご紹介いただきましたので、今回は主に戦術面について深掘りしていきたいと思います。

西達彦アナウンサーがRCランスについて語った動画がコチラ

今季の基本的なフォーメーション

フランク・エーズが監督になってからは3−4−3を基本的なフォーメーションとして固定。CBに故障者が増えた際には4−2−3ー1を採用する試合もありましたが、効率性の良さから試合中に3−4−3に変えたことも。

そして、このフォーメーションが攻撃時は以下のように可変します。

26番のサメドがアンカーとなり、ボランチのフォファナは左のやや高めの位置に(状況に応じて右にも移動)。WBは両サイドも張らせて、楔のパスを引き出すのは右サイドは主にソトカ、左はフォファナという役割分担がなされています。

そして1番の特徴が、両脇のCBの運び。グラディもそうですが、特にメディナは一時WB並みに高い位置を取ることも。両脇のCBが上がったスペースはアンカーのサメドと中央のダンソでうまくカバーしています。攻撃の始まりとしては左サイドからが多く、メディナとフォファナで相手の出方を様子見しつつ、逆サイドに展開して右サイドからフィニッシュに至るケースが多いです。

攻撃時の主な配置を学んだところで、次はRCランスが持つ複数の攻撃のオプションを解説していきます。

相手によって変えるゴールキックの配置とビルドアップの狙い

チームの戦術面で重要な要素の1つとなってくるのがビルドアップ。これに関してRCランスはゴールキック時の配置に2種類のパターンがあります。それぞれどのような相手に、どのような意図を持っているのかを見ていきましょう。

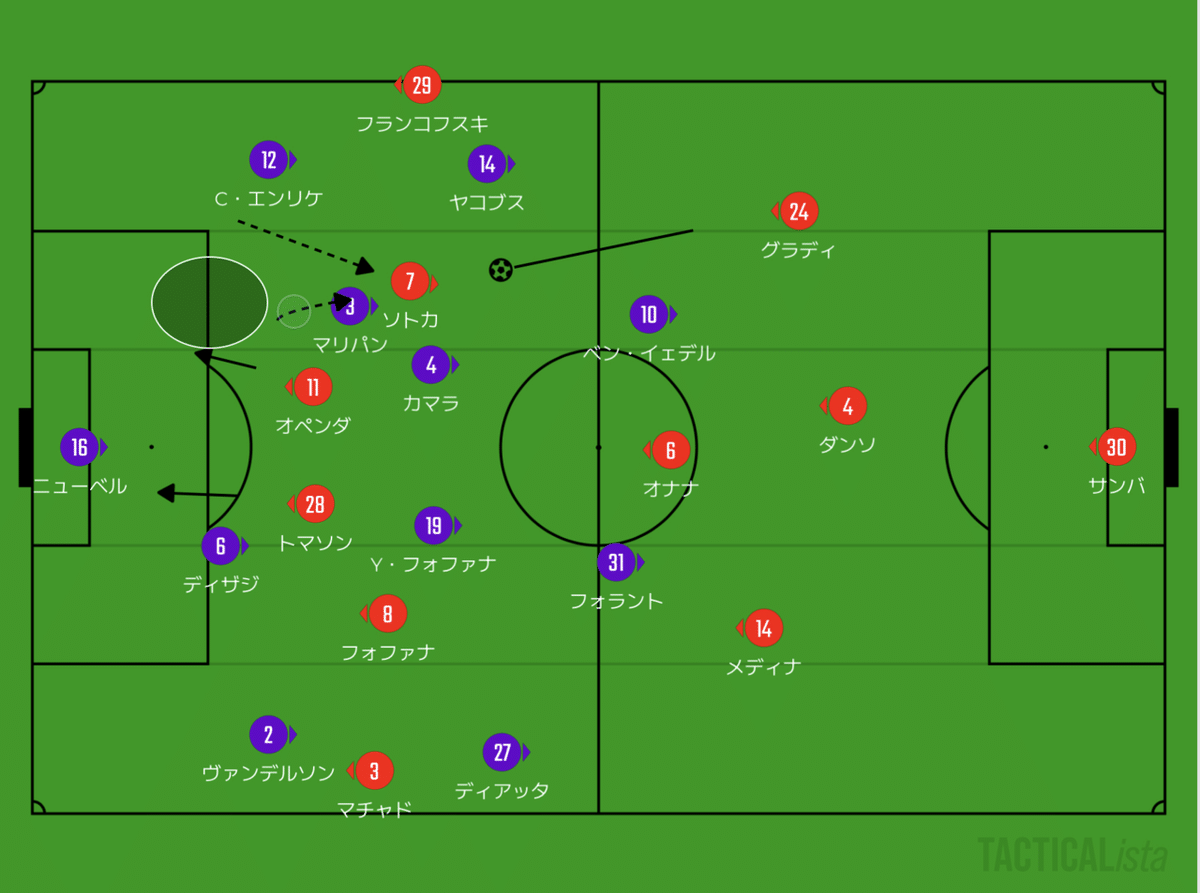

①引いた相手の場合のゴールキック時の配置 19節オセール戦

先ほどこのチームの特徴の1つとして、両脇のCBが運ぶことを挙げましたが、これを前提としたゴールキックの配置が上の画像にあたります。

この試合のオセールのように初期段階から自陣の低いブロックを敷く相手に対しては、現代サッカーでは重要度がますます高まっているハーフスレーンへの侵入をまずCBが行います。グラディが運ぶ場合もあれば、メディナが運ぶ場合もありますが、両脇のCBが運ぶためにダンソがエリア外に出て相手の1トップをピン留め。

CBが積極的に運ぶことで相手のバックスにジリジリとプレッシャーを強め、下げさせてからの攻めを展開します。では、逆に相手が前線からはめに来る場合の並びを見ていきましょう。

②相手が前からくる場合のゴールキック時の配置 35節スタッド・ランス戦

リーグ終盤戦はこの形の方が多かった印象です。スタッド・ランスといえばハイプレスの精度もリーグ内ではかなり高いレベルを持つチームですが、逃げ道かつ前進を図るための方法として、まずWBを高い位置に置いた裏のサイドのスペースにCBを張らせて、まずサイドの逃げ道を確保。余裕があればCBはそのままサイドから運び、サイドから仕掛けていく攻撃に関与します。

そして、逃げ道を作る上で欠かせないのがGKのサンバのキック。今季から加入したサンバは左足のキックはかなり高い精度を誇っており、相手に寄せられて苦しい展開でもGKのキックによって局面を大きく変えることができます。GKからのボールを競るのは前線だけでなく、大柄のフォファナも積極的に競ることがあるため、蹴らされてもある程度の安心感はあります。

両シャドーによって引き立つオペンダの背後の動き

今季このチームの顔に新たに加わったのがフィテッセから加入した前線のベルギー代表ロイス・オペンダ。昨季は現レンヌ所属のカリムエンドが12得点でチームを引っ張りましたが、オペンダは初年度ながら20得点の大台に乗せたことで、それ以上の貢献をもたらしました。

オペンダの一番の魅力は背後に抜けるタイミングの上手さ、スピードであると思います。このプレースタイルから、前ベルギー代表ロベルト・マルティネス監督から「レスターのジェイミー・ヴァーディーのようだ」とされています。

では、そのオペンダの強みを最大限活かすためにどのような施しがされているのでしょうか。

RCランスの攻撃の主な流れとしては、左サイドから始まることが多いことを先述しましたが、では展開した後の右サイドでは何が行われているのでしょうか。

メディナとフォファナでボールを落ち着かせつつ相手の出方を探った後は、右サイドに展開してグラディが運びます。そしてそのグラディとレイオフを行うのが右シャドーのソトカ。この図のように最大の目的はソトカが下がることによって相手のバックスを1枚引きつけ、その空いたスペースに走り込むのはオペンダ。

ただ狙うだけでなく、オペンダは快速なので相手からしても非常に捕まえにくい存在です。ちなみにソトカは引き出すだけでなく、もともとセカンドトップの選手で187cmもの高さがあるため、ボックス内のターゲットにもなります。また、スピードと守備の献身性もあるため右のウィングバックにも起用されることがたまにあります。

そんなオペンダでも一時期伸び悩むことがありました。序盤は得点を重ねたものの、秋頃から失速し始めました。原因となったのはオペンダに対して必ず1枚マークが付くこと、低いブロックを敷かれてプレーエリアが限定的だったことが挙げられます。

それでも、オペンダを再び量産体制へと導いたのが冬に加入したトマソンでした。全所属のストラスブールでは中盤のプレーメーカーとしての役割が多かった印象ですが、移籍先のRCランスではシャドーの1角を任されました。

トマソンに与えられた役割は、あまりビルドアップに精力的に絡まずに左ではフォファナに任せ、フィニッシュの際にしっかりボックス内に顔を出すこと。特にオペンダが背後を狙ったタイミングでトマソン自身も背後への動きを行うことで、オペンダにマークが集中しづらくなり、トマソンも余計なことを考えずにフィニッシュに集中できます。

シャドーとしてはダヴィド・コスタやフルジニが選ばれることもありますが、オペンダの最大の魅力を引き立たせるにはこのシャドーの組み合わせが最適なのではないかと思います。

もちろん、オペンダのスピードを活かすロングカウンターという武器も兼ね備えています。オペンダは守備時にうまく休むことで、カウンターへのエネルギー解放につながっています。

リーグアン1年目でこんなにも知名度が上がってしまったのでもちろん、移籍市場の注目株にオペンダはなっています。最近ではライプツィヒがかなり興味を示しているようであり、CLを戦うRCランスにとって彼がいなくなるのは相当な痛手になるでしょう。ライプツィヒさん、今回は勘弁してください(私情)

攻撃的にも守備的にも振る舞えるWBの層の厚さ

3番 コロンビア🇨🇴代表 マチャド

中央から崩せればそれ以上の喜びはあまりないと思いますが、サイドからの攻撃も魅力的なのがRCランスです。昨季は現マルセイユ所属のクラウスがアシストを重ねに重ねまくりましたが、今季も彼の存在を忘れさせてくれる活躍ぶりを両WBが披露しています。

クラウスのいたRWBのポジションを掴んだのは昨季はLWBをやっていたポーランド代表フランコフスキ。左右両足から蹴ることができるため、高精度のボールが中央に頻繁にきます。精度の安定性で言えば前任者のクラウスより遥かに高いと個人的に思います。

左はコロンビア代表のマチャド。3月の日本戦の同点弾のアシストのように、クロッサーというよりも瞬発力と俊敏性が武器の攻撃的な選手で、右のフランコフスキのクロスに左からきたマチャドがファーで合わせるというケースも少なくありません。もちろん、逆も然り。

スタートはこの両者で臨むことが多いですが、攻撃的な両者とは対照的に守備的な選手を1人ずつ揃えています。右はフランス国籍のル・カルディナル、左はマリ代表のアイダラが守備固めとして登場してくることが多いです。

相手や試合状況に応じて5バックで守り切ることも可能で、特にマチャドは守備面に関して一抹の不安があるため、60分過ぎあたりからアイダラが投入されるケースがほとんどです。攻撃的な選手に比べて当然攻撃要素では劣る部分がありますが、攻守のバランスをうまくコントロールすることができる選手が両サイドに揃っています。

全てを司るセコ・フォファナ

果敢に運ぶCB、オペンダを活かす両シャドー、攻撃的な両WBと多くの武器を備えるRCランスですが、1番の核となっているのがキャプテンのセコ・フォファナです。

イタリアでは3バックの中央を務めていましたが、RCランスではボランチの一角ながら攻撃時はダイナミックに動き、左右に顔を出してチャンスメイクに貢献する豊富な運動量は90分間維持されます。

そして最も怖いのが顔面を破壊されそうなくらいの強烈なミドルシュート。斜め45度からのシュートは得意で、そのエリアに近づくと当然マークも厳しく来ますが、大柄な体格を活かしてマークを振り切って豪快に叩き込みます。「こんなの止めれるわけねえわ」と思わせるシュートで多くのチームを絶望の底に落としてきました。

大柄ながら足元の技術にもかなり優れているため、引いた相手に対しても複数人を剥がしてシュートを打つことや、剥がして空いたスペースに入ってきた味方にアシストできるなど、本当に万能型の選手で本人の憧れるヤヤ・トゥレそっくりのプレースタイルが確立してきました。

とりわけ今後チャンピオンズリーグで戦うとなると、彼が目立つ機会は増えると思うので彼1人に注目してみているだけでも楽しいですし、度肝を抜かれます。しかし、最近はサウジアラビアから魅力的なオファーがあるようですが、本音を言えばまだこのチームで見たい選手です。

セコ・フォファナのプレー集はこちら

3+2で中盤をシャットアウトする守備網

攻撃面ばかり綴ってきてしまい、肝心の守備面が見落とされがちですが、実は今季リーグ最小失点を誇ったのもRCランスでした。

現代では取り組んでいるチームも多い、「ハイプレス&ローライン」をフランスで最も根強く行っているのはRCランスであると個人的に思います。

最初は3トップと2ボランチでまず相手の中盤を囲い、前を向かせないブロックを作ります。相手の3バックはサイドに逃げ道を作りがちですが、この場合3バックからWBにボールが入った瞬間に全体でプレスを連動。下げさせて→蹴らせて→CBが競って回収という流れに持ち込むことができます。当然マンツーなので相手のミスがあれば尚更プレゼントになるのですが。

たとえ中盤の裏を通されたとしても基本5バックでブロックは低く敷いているため数的不利を作られる局面は少なく、ハーフウェーラインを越えたら低いブロックを全体で敷くことも可能になってきます。低いブロックからオペンダのスピードを活かした縦1発のカウンターもあるため、押し込むにはそれなりのリスク管理が必要になってきます。

35節スタッド・ランス戦から学ぶRCランスの弱点

そんなRCランスにも流石に弱点は個人的にあると思います。RCランスの弱点というよりも、スタッド・ランスが良い準備をして、良い攻撃を行えた部分があったので紹介しようと思います。

スタッド・ランスの攻撃

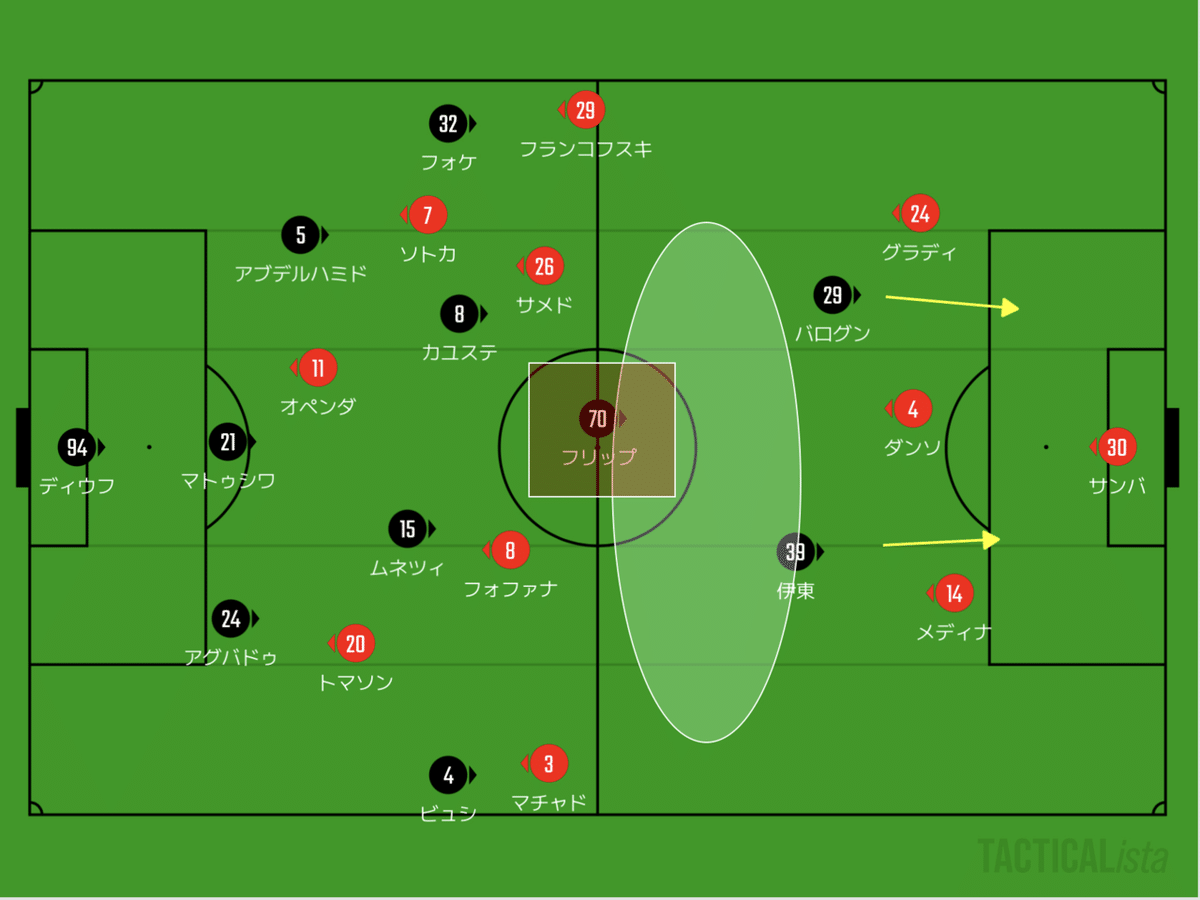

前3枚と中盤2枚で前から囲いに行くRCランスの守備を掻い潜るために、スタッド・ランスのウィル・スティル監督はあえて相手を前に来させる戦い方を選択しました。

アンカーのマトゥシワがディフェンスラインに降りて可変型3バックをやるのはいつも通りでしたが、数的同数で囲いに来た相手にあえて低いラインのつくりで誘い、中盤の裏にフリップを置いて打開を図る効率的な戦い方を選択しました。

中盤の裏でフリーになるフリップは一見CBのダンソが捕まえに行けばいいかもしれませんが、フリップに入ったタイミングで2トップのバログンと伊東が背後を狙う動きをしました。2人ともスピードがあり、尚且つ各々得意なサイドだったこともあって、後ろを気にしたダンソは前に出れず、中盤が間延びしてしまう現象が発生しました。

焦って中盤の2人でフリップを捕まえに行こうとすると、今度はスタッド・ランスの中盤がフリーとなり、ハーフウェーライン付近で優位に立ちながら2トップは背後を狙い続けるといったウィル・スティル監督の采配が見事的中しました。このハイライト映像のダンソがDOGSOでバログンを倒してPKを与えたシーンがその象徴で、RCランス相手にここまで準備したものが発揮できたチームは他に無かった印象です。

(ただ、この後フォファナのスーパーミドルでちゃっかりRCランスが勝った事実は控えておきましょう😅)

リーグアン 第35節 RCランス×スタッド・ランスのハイライト映像

*「YouTubeで見る」を押してご覧ください

このように、中盤の2人にいかに負担をかけていくかがRCランス守備網攻略の鍵になってくるかと思います。試合状況にもよりますが、フォファナとサメドは後ろを一切気にせずにどんどん前に出て来ることもあるため、その裏を丁寧に狙い続けるジャブが大事かもしれません。ただ、帰陣も早いので本当に弱点という弱点は少ない方だと思います。

リーグアンでは集中力を欠いて失点につながるミスを犯す選手やチームがよく見受けられますが、RCランスに関しても個々のミスはやはり出てきます。特に3バックはリスク管理を誤って裏を通してしまうことや、コントロールミス、パスミスは頻度は少ないですがないこともないです。大一番では1つのミスが命取りになりかねないですが、集中力の欠如というのはフランスあるあるのものと御認識ください。

来季のチャンピオンズリーグに向けて

2001/2002シーズン以来のチャンピオンズリーグ出場を勝ち取ったRCランスですが、そのシーズンはミランとバイエルン、デポルティーボに挟まれて3位でUEFAカップ(現ヨーロッパリーグ)行きという結果に終わっていますが、ホームではミランとデポルティーボに勝利し、バイエルンとはアウェーでも負けなかったという記録を残しています。

これまでにUEFAカップなどには度々出場していますが、2001年からの記録ではホームでの試合23試合で15勝2分2敗という驚異的な強さを誇っています。一方でアウェーや中立地にはめっぽう弱いという事実もあります。カップ戦に関しては国内でも早々に敗れることが多く、来季はより厳しい戦いになると思います。

また、今季のさらなる躍進で引き抜かれる選手もいるかもしれません。昨季もクリスタル・パレスにドゥクレ、マルセイユにクラウスといった選手が引き抜かれ、代わりのサメドやオペンダ、トマソンなどが活躍したものの先述の通り、今度はそのオペンダを中心に強豪から引き抜かれる可能性大です。

チーム編成をうまく行いながらリーグアン最優秀監督賞を受賞したフランク・エーズ監督の元で、近年は欧州の舞台で燻っているフランス勢に活気をもたらしてほしいと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?