ブシュランとナディア(モロッコ)

その少女の名前はナディアといった。野性的な眼の光が印象的な少女だった。はっとするほど美しい顔立ちをしていたが、その美しさはどこか人を不安にさせる美しさだった。少なくとも家庭的な美しさではない。

彼女の足の指は長く、力強かった。その十本のみごとなオブジェは、彼女の体を奇妙に不安定な形で岩場の上に固定していた。ナディアは両足をぴんと伸ばしたまま前かがみになり、豊かな茶色い髪を振り乱して、休みなく水中で手首を動かしていた。

色とりどりの洗濯物が、気持ちよさそうに水の中でゆれていた。

「ナディアよ」

とブシュランはいった。

そして私の顔を見て、にっこりと笑った。

ブシュランはカスバの長老から私のお目付け役を仰せつかっていた。

「汝、この異邦人の行くところ付き従いて、よくその為せるところを見張るべし」

と長老がいったかどうかは定かでないが、彼女は確かに私の良き案内役として、ぴったりと私に付き従っていた。

しかし、残念なことに、彼女はほとんど英語がしゃべれなかった。だから彼女は私にフランス語で話しかけるのだが、もちろん私にその言葉が理解できるわけもなかった。

ただ、なぜか不思議なことに、ブシュランのちょっとおとなぶった顔つきを見ていると、半分くらいはいっていることが分かるような気がした。

ブシュランは十歳くらいだろうか。日本でいえば、小学校の四、五年生というところだろう。小さいながらしっかりもので、弟たちのめんどうもよくみます、といった感じの女の子だった。

おとなしい子だったが、ひっこみじあんではなかった。長老から大切な使命を託されるくらいだから、優等生だったことはまちがいない。

ブシュランと私が近づいてゆくと、ナディアは洗濯物をぱんと一振りして、岩場の上に直立した。

ナディアの好奇心に満ちた視線が私を貫いた。

洗濯場には他にも何人か同じ年格好の少女たちがいたのだが、ナディア以外の少女たちの視線は、私を遠巻きにしてかすめてゆくだけだった。むしろ自分たちが私に見られているという意識のほうが、先に立っていたのかもしれない。

しかし、ナディアはちがった。

彼女は小川のまんなかに突っ立ったまま、私たちのほうになかなか近づいてこようとはしなかったが、その視線はまっすぐ私に貼りついたまま動かなかった。私もまた彼女の顔から眼が離せなかった。

彼女は明らかに他の少女たちとはちがっていた。

洗濯場にいた少女たちはみんな、ブシュランよりもふたまわりほど年上に見えた。十四、五歳だろうか。ブシュランも含めて、あまり豊かな階層の子供たちじゃないのだろう。もっともティネーリルの町に、いったい何人の豊かな階層の子供たちがいるのか知らないが。

彼女たちはみなカスバの子供たちだった。

ブシュランに私のお目付け役を命じた老人は、カスバの長老だった。

モロッコの古い町には、たいていカスバと呼ばれる一画がある。頻繁に耳にするので、通りすがりの旅行者もなんとなく分かったような気になるのだが、私はいまだにこの〈カスバ〉という言葉が何を指しているのか、よく分からない。

たとえばホテルの主人が泊り客に向かって「明日はカスバでも見学してくればいい」というときのカスバと、小川で洗濯している子供たちはみんなカスバに住んでいる、というときのカスバでは、明らかに意味がちがう。たとえ指している場所が同じでも、その意味するところがちがうのだ。

ブシュランは私の手をしっかりと握り締めたまま、少し誇らしげに、私をみんなに紹介した。

ティネーリルの町にも日本人はいる。住み着いている日本人も少なくともひとりはいるし、カスバ街道沿いのオアシスポイントの町だから、立ち寄る旅行者も多い。しかし、彼女たちカスバの子供たちが直接日本人に接触するチャンスは、やはり稀なのだろう。

はじめ恐る恐るという感じで私を遠巻きにしていた少女たちも、だんだん好奇心が抑えきれなくなったらしく、口々にブシュランと私に向かって質問を発しはじめた。

といっても、彼女たちのしゃべる言葉はベルベル語なのだ。それをブシュランが得意そうな顔してフランス語に通訳する。ところが私ときたらフランス語などまるで分からないときている。それでも私はいかにも分かったようなふりして、唯一知っているベルベル語で、彼女たちのすべての質問に答える。

「ワッハ」

と私がいってうなずくたびに、少女たちは「おお! ジャポネがベルベル語をしゃべったぞ」と感嘆のどよめきをあげるのだった。

ちなみにホテルの親父の教えてくれたこの言葉は「分かった」という意味だそうだ。「ワッハ!」イコール「分かった!」とは、日本人にとっては、実に覚えやすい。

実りのない質疑応答が一段落すると、ナディアが少女たちをかきわけてゆっくりと近づいてきた。

間近に見るナディアのすがたは、さらに印象的だった。髪の毛と手と足が濡れてきらきら光っているのが、彼女をいっそう野生的に見せていた。その表情には、残酷さと情愛の深さが同居していた。しかし、まだそうした彼女の本性は、かろうじて薄皮一枚の下に隠されている、と私は思った。

ナディアは他の少女たちのように多くの質問をしなかった。ただ、私の顔を好奇心むき出しの眼でじろじろと見て、ブシュランに向かって一言ぽつりと何かいった。

ブシュランはびっくりしたような、困ったような顔をした。

ブシュランは私に何も告げなかったが、ナディアが何をいったのか、私はすぐに理解した。そのとき私はジーンズにTシャツ一枚という格好だったのだが、ナディアは私のTシャツの袖をくいくいとひっぱると、さっさと脱いでしまえという仕草をしたのだ。

Tシャツが汚れているから洗濯してやる、だからはやく脱いで渡せ、と彼女はいっているのだった。

私もさすがにびっくりしてしまった。

しかし、彼女の目つきを見ていると、Tシャツを渡さないではひきさがりそうにないことが見て取れた。ナディアにしてみれば、それはごく自然に出てきた考えなのだ。異邦人にたいする親愛の徴以外の深い意味はない。おそらく自分の手でいっしょうけんめい洗濯して返してくれるつもりなのだろう。

私は驚きはしたが、すぐにTシャツを脱いで、ナディアに手渡した。なまっちろい肉体を少女たちの前にさらすのは、ちょっと恥ずかしかったが。

ナディアは私の手からTシャツを受け取ると、さっさと自分の仕事場へ戻っていった。そしてさっそく新しい仕事に没頭した。まるでひとりの異邦人にたいする好奇心が、一枚の薄汚れたTシャツに乗り移ってしまったかのように。

ナディアがTシャツを洗濯してくれているあいだ、私はブシュランの案内で、彼女のテリトリーを見てまわった。

「コムサ」

といいながら、ブシュランは上半身裸の私をあちこち引っ張りまわした。「コムサ」とは何のことか最初よく分からなかったのだが、何度かその言葉がくりかえされるうちに、どうやらそれが「こうなのよ」とでもいう意味らしいということが分かってきた。

たとえば小川の飛び石をぽんぽんと渡りながら、ブシュランは私のほうを見て「コムサ」という。

また、林の中で拾い集めた木の実の殻を器用に剥いてみせながら「コムサ」といって、私に手渡した。

今でもブシュランの記憶は、この「コムサ」という言葉とともにある。

彼女は彼女なりに自分の知識の限りを私に伝えたかったのだろう。あるいはそれがカスバの長老から与えられた彼女の使命だったのかもしれない。

私にとってブシュランといっしょに過ごした午後のひとときは、まことに心の安まる時間だった。

モロッコという国が私は好きだ。

しかし、地理的にも必然的にヨーロッパからの観光客が多く、きわめてツーリスティックなこの国は、なかなか旅行者をひとり放り出しておいてくれない。マラケシュやフェズのような有名な観光地ばかりではなく、ティネーリルのような吹けば飛ぶような町でさえ、道を歩いていると必ずどこかから声がかかり、いつのまにかサバク・ツアーやじゅうたん屋まわりの話になる。

ホテルの食堂で食事している最中にも、いつのまにかわらわらとそうした類の連中が集まってきて、わずらわしいことこの上ない。たいていの大人たちは(ときには子供たちさえ)、好奇心プラスアルファの目的を持って旅行者に接近してくる。それが私たちをひどく消耗させるのだった。

だからたまにブシュランのような損得勘定のない子供に出会うと、ほっとした。

ブシュランにリーダーシップをとられるままに、林の中や町外れの荒地を歩きまわるのは、すごくたのしかった。ときに私は自分が彼女の小さな弟であり、ときには若い父親になったような気がした。

ブシュランとのひとときは、私の時計を三十年も逆回転させた。この国の小さな町の少女の世界は、三十年前の私の少年時代の世界と似ていた。

そこには子供たちだけの世界があった。

子供たちだけの道があり、子供たちだけの場所があった。

不思議なことに、ブシュランといっしょにいたあいだ、ティネーリルの町はもうひとつ別の町に見えた。

道ゆく大人たちのすがたはとてつもなく巨大で、ふたりとは別の生き物のようだった。町はボール紙の切りぬきのように遠くにあり、森は深く、小川の水は魔法使いの水晶球のように小さな生き物たちの世界を映し出していた。

そしてこの炎天下のモロッコの町で、私は強烈に死を意識した。それはたぶん、場所や時間を問わず、基本的に子供たちの世界が死と密着した世界だからだ。

ブシュランの世界にもまたおびただしい死があった。ときには彼女自身その小さな指で死を執行した。

町外れの崩れた建物の陰で、まだ新しい猫の死骸を私たちは見つけた。

ブシュランはとっさに私の後ろに身を隠したが、その黒い瞳が恐れと同時に好奇心に輝いているのを私は見逃さなかった。

私は以前、四国の田舎町で、三人の子供たちが猫の死体を囲んでいるのに出くわしたことがある。

おそらくクルマに二度ほどもはねとばされた末ぼろぼろになった、見るも無惨な肉塊だった。三人の子供たちは、しかし、一心不乱にその肉塊を観察していた。まるで死の秘密を解明しようとしている科学者のように。

しかし、モロッコの町で猫の死骸を見かけるのはめずらしい。モロッコの町に猫がいないわけではない。それどころか猫はいたるところにいる。

夜明け前、アザーンの声がモスクの塔の上から舞い降りてくる時間に、町を歩いてみるといい。町角という町角に、置物のような猫のすがたを見ることができるだろう。

イスラム世界では、猫は建物の外を根城とし、ヒンズー世界では、猫は建物の中に棲む。しかし、こうした古い世界の猫たちは、いずれも自らの死を不思議な術をもって隠すのだ。私たちの町の同属の生き物のように、アスファルトの上に骸をさらすことをいさぎよしとしない。

ブシュランは私のかげに隠れて、じっと猫の死骸を見つめていた。怯えたそぶりを見せてはいたが、私は彼女の瞳が冷徹にその物体を観察しているのを知っていた。

私はふとそこに私自身の死体が横たわっている錯覚にとらわれた。

そしてブシュランが今にもその小さな手を伸ばして

「コムサ」

といいながら私の内臓をぺろりとむいて、私の死の秘密を白日の下にさらけだしてみせるような気がした。

ブシュランの王国をひとまわりして、洗濯場に戻ってくると、ナディアたちは一仕事終えて、草叢の上に輪になって座っていた。

私のTシャツは少し離れたところにある大きな石の上に、広げて干してあった。

ナディアの隣に座っていた女の子が、すばやく私のすがたに目をとめて、ナディアに耳打ちした。ナディアはすっくと立ち上がり、Tシャツを取りに走った。しかし、なぜか彼女はそれを私にすぐ渡すことをせず、Tシャツを自分の腕に巻きつけたまま、私からいちばん遠いところに座った。

少女たちは私に輪のまんなかに座れという。いわれるがままに私が輪のまんなかにあぐらをかくと、私を中心にして、即席のストーンサークルが完成した。

再び少女たちの質問の矢が飛びはじめた。

ブシュランが私をどこに連れていったのか、何を見せたのか、そして私がそれにたいしてどういう反応を示したのか、彼女たちはすべてを知りたがっているようだった。

しかし、相変わらずナディアだけはそんな会話に加わろうとしない。ただ、じっと耳を澄まして聞いていることは分かる。それは一匹の野生の雌猫が、草叢のかげでじっと息を殺しているすがたを連想させた。

不意にブシュランが私の手をひっぱって「猫が死んでたわよね」という。

そうだ。猫の死骸があった。

日本にも猫はいる?

もちろんいるよ。しょっちゅうクルマにはねとばされて死ぬ。

あの猫はどうして死んだのかしら?

分からない。

日本の猫はモロッコの猫と同じ?

同じだよ。でも、しゃべる言葉がちがう。

ほんと?

もちろん。日本の猫は日本語をしゃべるし、モロッコの猫はベルベル語をしゃべる。

ブシュランとたわいもない会話をつづけているうちに、私はだんだんねむたくなってきた。スペインにいたあいだに習慣になった昼寝のくせが、アフリカ大陸に上陸してからもぬけていなかった。それに夜熟睡するには、私が今泊まっているホテルのベッドは、寝心地が悪過ぎた。

私は少女たちの輪を脱け出して、木陰でひとねむりすることにした。

ブシュランがひとりくっついてきて、私のかたわらにしばらく座っていたが、いつのまにかどこかへいってしまった。だれかがTシャツを掛けてくれたのを覚えている。それはまだ乾ききっていなくて、ひんやりして気持ち良かった。

☆

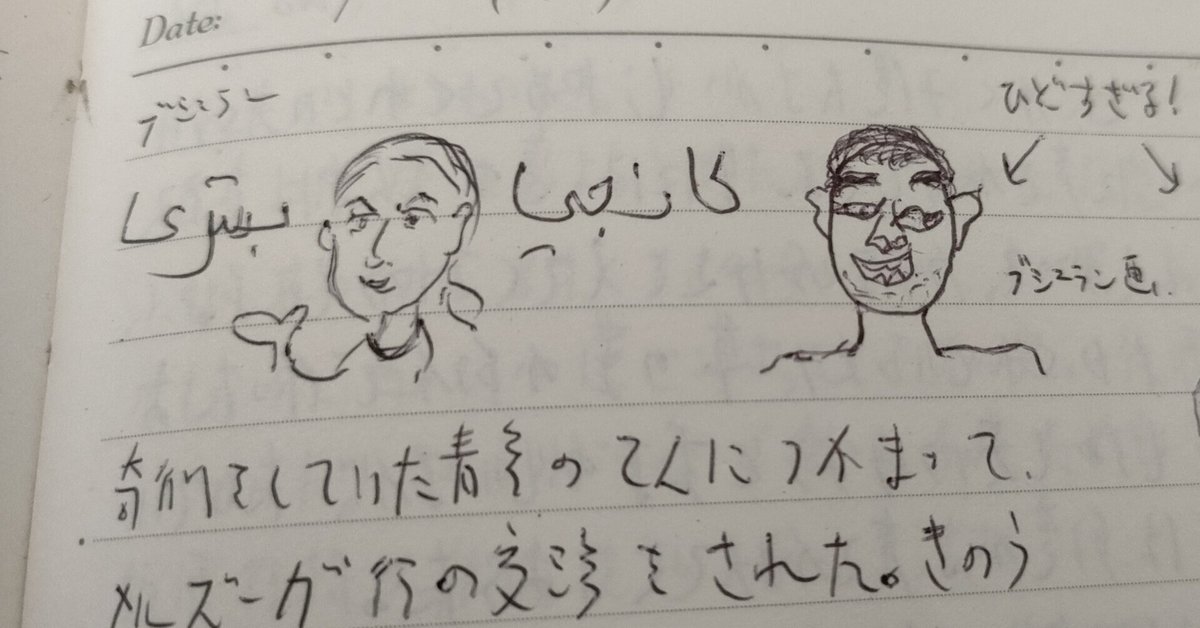

当時の私の日記帳に、ブシュランの似顔絵が残っている。額が広く、うりざね顔をした、利発そうな少女の顔だ。髪の毛は後でひとつに束ねてポニーテールにしている。目はぱっちりとして、いつもきちんと正面を向いている。似顔絵の下に、アラブ文字で名前が記してあるのは、彼女自身の筆跡だ。

ブシュランの似顔絵と並んで、世にも悲惨な人物像がある。これはブシュランの手になる私の似顔絵だ。似ても似つかない。

しかし、翌日、同じ町に住む日本人の女性にこの絵を見せたら

「あら、そっくりね」

といわれたのには、がっかりした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?