冬の白さと光

「寒さ」というのは、時に恐怖を表す言葉として用いられる。

かの有名なハリー・ポッターでは、恐怖の象徴であるディメンターが現れた際に、異常な霧と寒さに襲われるという描写がある。怪談で恐ろしさを表現する際にも「さむけ」という語が用いられる。

思うに寒さとは、人々から幸福やエネルギーを奪い去るものだ。唾棄すべきものなのだ。

早朝の寒さに震えながら、今朝の私はそういったことを考えていた。

上京したての春、東京という土地はこんなにも寒かったのかと驚いたことを覚えている。

私は北国出身だけれども、寒さには耐性がない。

むしろ寒いのは大の苦手だ。

嫌いと表現しなかったのは、日本の厳しい自然に対するせめてもの敬意の表れだ。

雪が降れば熊は眠り、草花は休眠する。

春になれば雪解けの水は山を洗い、森に水と養分を蓄える。寒いのが苦手と述べておきながら、私はこうした自然の在り方に感銘を受けているし、季節の移ろいを愛している。

それに寒い季節にもいいことは沢山ある。

クリスマスに大晦日にお正月、そしてなんといっても人日の節句、つまりは七草粥を食べる行事がある。私はこの人日の節句が大好きで、地元にいた頃はよく河原で七草を摘んでいた。

無論今年の一月も七草粥を食べ、一年の健康を祈願した。

兎に角そうやって、暦の上だけでも春の兆しを感じられると、言い様のない高揚感に駆られる。

桜が満開に咲く頃の、これぞまさしく春といった感じも嫌いではないけれど。それでもやっぱり私は、残雪と春の芽吹きの両方が入り混じる、冬と春との境界線上の僅かな日々がいっとう好きなのだ。

松任谷由実の「春よ、来い」という曲がある。

あの曲も春そのものというよりは、冬から初春にかけての、春を待つ間の季節を舞台にしている。厳寒の日々に不意に差し込む陽の暖かさ、まだ見ぬ春の予感がいい。花開く蕾への期待は、旅立つ前の高揚感にも似ている。

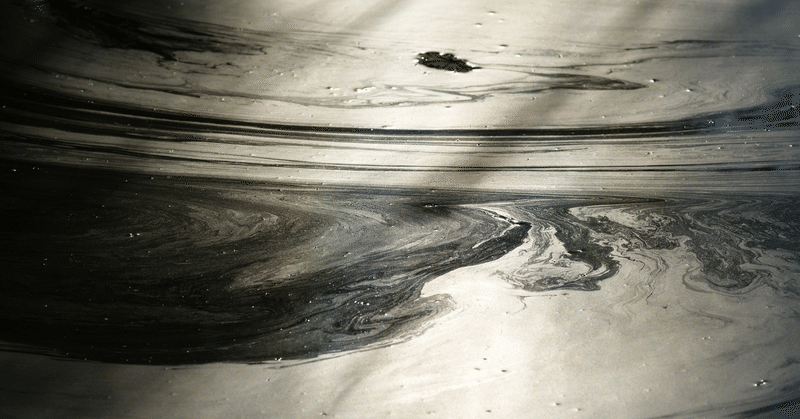

冬の美しさは光によく表れている。

これまで幾度となくそう感じてきた。

磨り硝子を透かして届く、白く冷たい朝の光。

椿の葉に被さる雪がきめ細やかに輝く姿。

目が眩むほどのその清澄さに、私はいつも泣きたいような気持ちになる。

この美しさを忘れたくない。

この眩しさを生涯感じていたい。

祈りにも似た想いを抱きながら、今年も春を待とうと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?