常識人か不良娘か。真実はどちらか。

カバリダナーという馬を知っているだろうか。「後ろからは何にもこない」テスコガビーと同世代であり、オークスでは2番人気になった馬だ。別冊宝島『競馬名馬読本』で彼女を触れた。そしてジキルとハイドかのようなニ面性を知るのである。

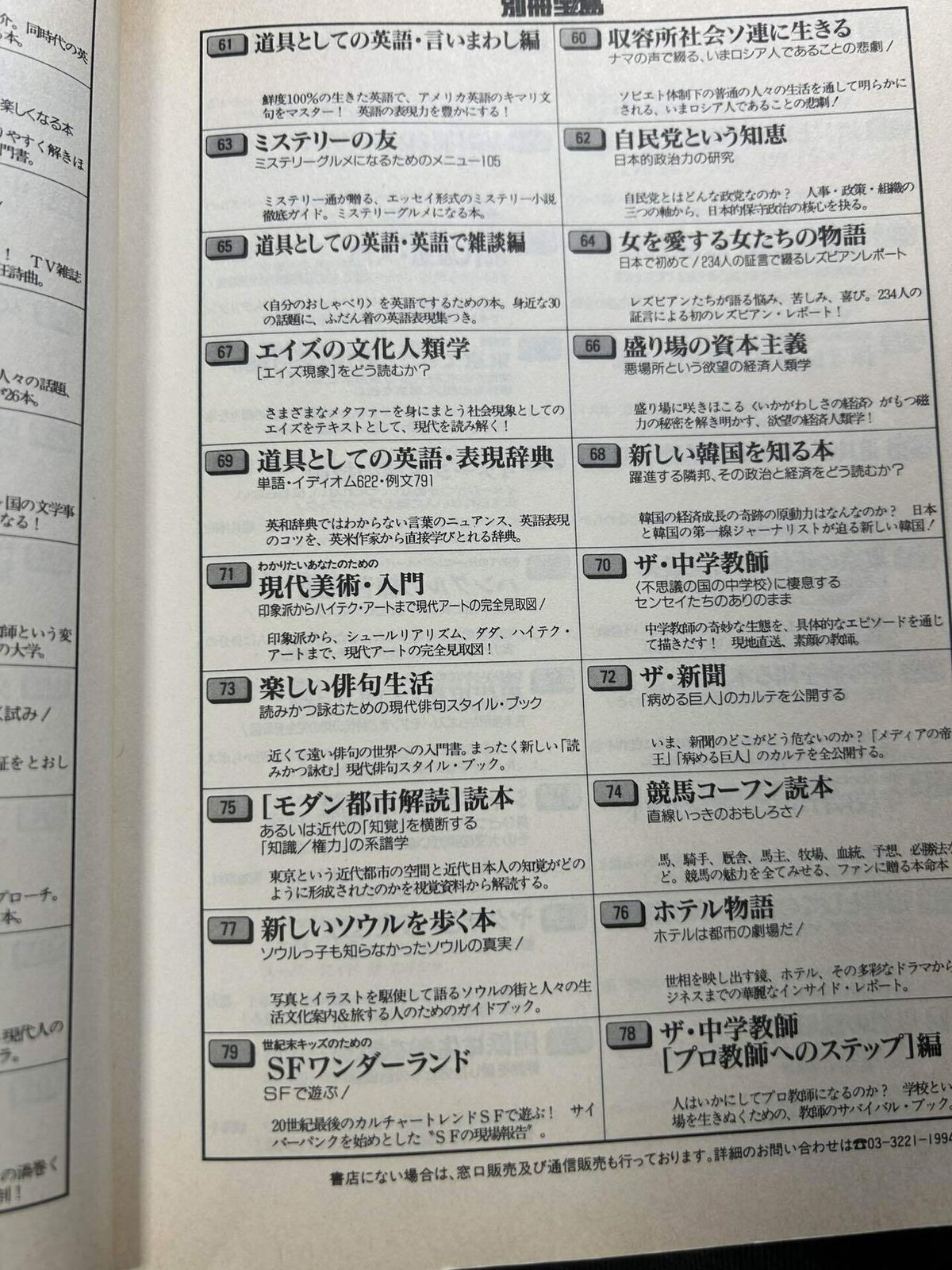

別冊宝島とは1975年に創刊され80年代から90年代にかけては月2回刊行されていたというムックだ。下記の画像からわかるように様々なジャンルが取り上げられていた。

別冊宝島で現在でも発行されていて有名なのは毎年12月に刊行される『このミステリーがすごい!』であろう。ほかにも『この映画を見ろ!』シリーズは町山智浩氏が編集を担当しており、後の『映画秘宝』へつながるものであるそうだ。

世紀が20から21へ変わる頃のブックオフには別冊宝島の古本が大量に並べられていた。ダビスタから競馬の沼にハマり、競馬の情報に飢えていたわたしは、別冊宝島の競馬読本シリーズを買い漁った。これらを繰り返し読むことで自分がリアルタイムで体験した時代よりも、70年代80年代の古き良き時代の競馬に憧れるようになった。

そのなかで1番読んだのが91年11月に発行された『競馬名馬読本』だ。80年代に活躍した111頭の競走馬が取り上げられている。この111頭の中にカバリダナーは実はいない。しかし彼女の産駒が2頭「気難しいB級アイドル美少女 カバリエリエース」「出遅れ常習犯と電気ムチ タカラテンリュウ」というタイトルで記事になっている。両方の記事で母であるカバリダナーにも触れられているのだ。

カバリエリエースの記事を書いたのはサンケイスポーツの片山良三氏。彼によると、カバリエリエースは「どこか危うさを感じさせ」るタイプ「天才と狂気の血が紙一重のところで同居していた」馬だが、母親のカバリダナーは「娘とは対照的に、自分の仕事をよくわきまえていて」「レースではいつも全力を尽くして走ってくる”常識人”」「”真面目人間”」だったとある。

タカラテンリュウの記事を書いたのはAV監督の麻魔羅少将氏。筆者紹介によると「某A原S晃教祖ソックリさんとして’90年春、村西とおる率いるダイヤモンド映像から監督デビュー。桜木ルイ、田中露央沙を起用した文芸新説シリーズで人気を集める」とある。彼によると、タカラテンリュウはとんでもない馬で気性難からの出遅れ常習犯であり、ゴール直後、外ラチに激突するなど、「すっかりワルぶりが定着」したような馬だった。母であるカバリダナーも「女なのに「カバ」なんて、ムーミンのノンノみたいなおっとりとした子を想像してもらっては困る。ちょっとアブない目をした、なんというか、くるぶしまであるセーラー服の似合いそうな、スケ番風のイメージ。」と優等生として描いた片山氏とは全く逆の不良娘なのである。

実はカバリダナーは優等生だったのかはたまた不良娘だったのかどちらが正しいのかという問題ではない。片山良三氏、麻魔羅少将氏どちらも正しいのだ。(実は個人的には麻魔羅氏のほうが正しいのではないかと思っていたりする。彼の記事にカバリダナーは「いつも「ケリに注意」の赤いリボンを尻尾につけていた」とある。これが正しければ気性難だった可能性がある。しかしほかの著者の記事によれば記事を書く際の参考資料は対象の馬の戦績と血統のみのようだ。リボンをつけていたというのは麻魔羅氏のもとに資料があったわけではなく、記憶違いの可能性もある。)

サラブレッドはわたしたちの思い込み、思い入れを受け入れてくれるのです。いや、もしかしたら受け入れてくてれいないのかもしれない。しかし間違っていたとしても、サラブレッドが反論記事を書いてくることはない。自分の思い込みで競走馬を語っていこうじゃありませんか。タカラテンリュウという馬はゲートインの際に電気ムチで発馬を促され大問題になったという逸話もあるのですが、それはまた別の機会に。