【短編小説】父の歩む先

俺がこの高校を卒業して二十年以上経つが、あの頃とあまり変わった様子はない。三月に入ったといっても、午前中の体育館はやはり寒さに身か縮む。保護者用に並べられたパイプ椅子に座ると、尻の熱が奪われていくようだ。娘の卒業式に一緒に出席するはずだった妻は、風邪をひいて寝込んでいる。熱があるのに出席したいと言うのを宥めて俺だけ来たが、それが正解だった。

こんな話をしたら、年寄り臭いと娘に笑われてしまうかもしれない。その娘も、四月からは隣県の大学に進学して我が家を出ていく。俺に似合わず成績は良く、それに見合った大学に合格した。将来は英語教師になりたいと言っている。本人もそのために努力したのだ。親としては出来るだけのことをしてやりたいが、時間を作っては店の手伝いをしてくれた娘がいなくなるのは、やはり寂しい。

そんな感慨にふけっていたものだから、不意に「大西くん」と声をかけられて、俺は驚いてしまった。それが仕草にも出てしまったのだろう、声がしたほうを振り向くと、笑いを噛み殺した委員長の顔があった。

「ごめん、驚いた?」

「いや……」

恥ずかしさを紛わせるため、「委員長も一人か?」と俺は聞き返した。委員長は「うん」と頷きながら、俺の隣に座った。

「ウチは、二人とも休んじゃうと都合が悪いから」委員長は苦笑した。「入学式には旦那が来てたから、卒業式には私が来たの」

小林沙織は、三年A組のクラス委員長だった。同級生だった俺が卒業してからも彼女を「委員長」と呼んでしまうのは、今もその印象が変わらないからだ。

「新しい工場を建てたんだってな」

「旦那が頑張っててね」

委員長の実家は、電子部品を製造する会社を営んでいる。大きくはない。もしそうでなかったら、彼女は何も悩まず大学に進学して、今とは違う道を歩んでいたはずだ。

彼女はずっと実家の会社を手伝っていた。母親が入院してからはその代わりに、父親が隠居してからは、夫の社長とともに会社を切り盛りしている。そのせいで、クラス会があっても委員長が顔を出すことはあまりない。だから近況を知る機会も殆どないが、お互い住んでいるのは狭い田舎町。彼女のことは判らなくても、会社のことは風の便りで耳に届く。

「商売繁盛、結構なことじゃないか」

「工場だって、信金からの借り入れがなきゃ建てられなかったんだから。相変わらず楽じゃないわよ」

俺は小さく笑い、「社長夫人も大変だな」と茶化した。

「旦那がさ、義兄さんと張り合ってるのよ。実家の会社より大きくしてやるって」

委員長は可笑しそうに言った。

夫とは仕事で知りあったのだという。同じ下請けの中小企業、そこの次男坊。長男が会社を継ぐことが決まっていたので、兄の下で働くくらいならと案外あっさり婿養子になってくれた。委員長の父親にも気に入られて、今では会社を引っ張っていく存在になっている。兄や、兄に会社を譲った父親に対して、意地になっているのだと委員長は呆れた顔をする。自分を跡継ぎにしなかったことを後悔させてやる、そんな気持ちが一緒にいると見て取れると。

「私は会社を大きくしたいとか、大儲けしたいとか思ってないんだけどね」

委員長は溜め息をついた。そのわりに仕立ての良い格好をしているな、と俺は偏屈なことを思ってしまった。

「男の人って、そんなものなの?」

俺は「どうかな」とだけ答えた。

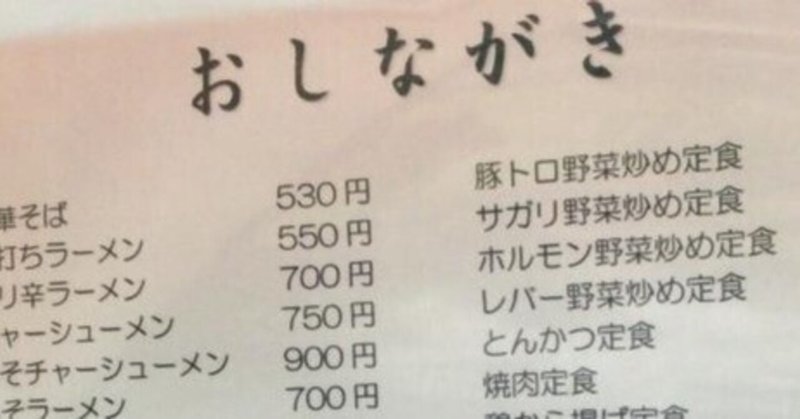

「そう言えばさぁ」委員長が思いついたように話し出した。「大西くんって、駅前に定食屋さんを出したんですってね。実家の食堂はどうなったの? 大西くんが継いでまた始めるのかと思ってたんだけど」

「いや、まぁ……親父といろいろあって……」

曖昧に答えて誤魔化そうとする俺に、委員長は訝しそうな顔をする。聞かれたくない話になったな、そう思って俯いた時、ちょうど卒業式を始めますとアナウンスが流れた。そのとたん、体育館内のざわめきが消え空気がピンと張り詰める。俺も顔を挙げ背筋を伸ばしながら、心の中で安堵した。

校歌斉唱の後、卒業証書の授与が始まった。

俺の娘は三年A組、わりと早く名前が出てきた。「大西朱里」と呼ばれ、一人の女子生徒が起立する。委員長がちょっと背伸びをして、「二人姉妹のお姉ちゃんだっけ? 可愛いじゃない」とひじで俺をつついてきた。委員長の息子は三年E組。「小林順一」と名前を呼ばれると、「大西くんとことは違って、ウチの子は勉強が全然でねぇ……。実家が会社をやってると、就職先には困らないとでも思ってるのかしら。まったく……」とボヤいた。

「でも、会社は息子さんが継ぐんだろ?」

小声で尋ねると、こちらに振り向いた委員長は眉をつり上げていた。

「あの子には、世間の厳しさを経験させなきゃ。会社は娘に婿をもらって、その人に継いでもらいます」

ウチの下の娘、聡里が通う中学校のPTAの名簿に、委員長の名前があったのを思い出した。委員長の娘のほうが、聡里より学年が一つ上だったか。

聡里は、調理師になる勉強をしたいらしい。本人ははっきりしたことを言わないが、将来は俺の店を継ぎたいのかもしれない。そのために努力するのなら店を譲っても構わないが、親をアテにして学業を疎かにするようなら、俺も委員長と同じ反応をしてしまうだろう。もっとも、そんな様子は全くないが。

「本日、本校を卒業される皆さん、おめでとうございます」

卒業証書の授与が終わり、校長先生の祝辞が始まった。今も昔も、内容にたいした違いはない。自分の卒業式でも似たようなことを聞いた気がする。

「君たちには若さと可能性があります。それを、これからの人生の中で大いに発揮して、夢に向かって励んで下さい」

卒業生たちも、自分の将来に期待を抱いていることだろう。夢への道を閉ざされた委員長のような者を除いて。

もし進学していたら、委員長はどんな将来を夢見ただろう。きっとこんな田舎町ではなく、俺とは違う世界に暮らしていたはずだ。

卒業式が終わり、保護者が一人、また一人と体育館を後にする。俺と委員長も腰を上げた。

四月の陽気は躍動感に満ちていて、ひと月後には桜の開花と共にやってくる。それに比べると、三月の日差しはどこか寂しげだ。希望と不安、開放感と寄る辺無さが混ざった、

そんな気持ちに人恋しくさせられるのは、卒業式の時季だからだろうか。

「これから何か予定ある?」

委員長に尋ねると、特に何もないと言う。「今日は一日、仕事はお休みしたから」

「だったら、俺の店に来ないか? 昼飯をご馳走するよ。たいしたものは出せないけど」

俺の誘いに、委員長はちょっと考える顔をしてから「じゃあ」と頷いた。

「場所は判るよな? 『臨時休業』の札が出てるけど、先に行って鍵はあけておくから」

俺は早足で体育館を出た。

「廊下は走っちゃダメよ」

後ろから委員長の声がした。懐かしさでほころんだ顔を見られたくなくて、俺は生返事を残し昇降口に急いだ。

あの日もそうだった。委員長である必要はなかった。掴みどころのない気持ちが胸の辺りをうろついていて、それを一人で持て余しているのが嫌だった。

一足先に店に着き、俺は冷蔵庫の中を確認した。娘の卒業式に出席するつもりで臨時休業にしたが、二人分の昼飯を作るだけの食材はある。

調理に取り掛かる前に、家で寝ている妻に電話した。用事で遅くなるから昼食の用意はできない。そう伝えると、食欲がないから構わないと、鼻声の妻から弱々しい言葉が返ってきた。

「ちゃんと食べないと治らないぞ」

こんな時、親父が包丁を握ってくれれば……そう思いながら電話を切った。

改めて冷蔵庫の中を確認する。サバの醤油煮、鶏の照り焼き、この二つをメインにしたメニューを作ることに決め、俺は調理にとりかかった。

なるべく火が均一に通るように、鶏肉は厚みのあるところに包丁を入れ開く。サバは煮汁をかけながらじっくり火を通す。今では当たり前にかけている手間が、専門学校に通うまでは身に付いていなかった。実家の食堂を手伝っていたから、料理に関しては他人より知識があると勝手に思い込んでいた。ずっと見続けてきたつもりでいたのに、俺の知らないところで、親父はいろんな苦労をしていたのだと気付く。料理も、それ以外のことも。

「早すぎちゃったかしら」

ゆっくり引き戸が開く音がして、委員長が顔をのぞかせた。店の前にとまっている社長夫人にお似合いの立派な車が、引き戸の間から見えた。俺はカウンター席に座るよう促して、お茶を出した。

「いいお店ね。そんなに経ってないでしょ」

「もう三年くらい経つかな」

「商売繁盛、結構なことじゃない」

委員長に言われ、二人で顔を見合わせて笑った。

俺の夢は、実家の食堂を継ぐことだった。商店街の中にあったその店は、親父とお袋が若い頃に始めたと聞いている。俺が子供の頃は、いつも賑わっていた。昼時になると、商店街や近くの会社の人たちが来た。夕方になると、部活帰りの高校生がお好み焼きや焼きそばをかき込んでいた。夜は夜で、夕飯を済ませた近所のオッちゃん達が、テレビのナイター中継を観ながら贔屓の野球チームの応援や野次を飛ばして、赤ら顔で帰っていった。それも、俺が高校に入学する頃には、もう懐かしい風景になっていた。大型スーパーやショッピングセンターに客足を奪われた商店街は徐々に廃れ、店内にあった活気も色あせていった。

賑やかさと食堂のにおいに包まれて育った俺にとって、それは故郷が寂れるような思いだった。活気の戻った店内に両親の笑顔を咲かせたい。そんな想いが、俺を調理師の専門学校に向かわせた。ところが卒業を間近に控えた頃、両親が食堂を閉め、二人とも飲食店とは関係のない仕事に就いてしまった。夢につながるはずだった道が、目の前で突然、途切れてしまった。

それがきっかけで、俺と親父の間にいさかいが起こるようになった。両親と顔を合わせるのも気まずくなり、俺は隣市の外食チェーン店に就職し、実家を出てアパート暮らしを始めた。結婚してからも両親とは距離を置いたままだった。妻もその事について、あまり触れようとはしなかった。たぶん何か察していたのだろう。しつこく問い詰めるようなことをされたら、俺はあの時の委員長のように拒絶してしまったかもしれない。

「お待たせ」

ご飯と味噌汁、出来立てのメニューを盆に乗せ委員長の前に出す。もう一人分を隣に置いて、俺も席についた。

「美味しそう。こんな豪華なものを頂いちゃって悪いわね」

「遠慮せずに食べてくれよ。あんまり手間はかけてないからさ」

俺の言葉に、手抜き料理ばかりの私には嫌味よ、と委員長はおどけてみせた。そのくせ「いただきます」と手を合わせてから箸をつけるところが委員長らしい。

客の殆どは、頼んだものが出てくると何も言わずに箸をつける。まるで、それも仕事の一つのように黙々と箸を動かす。

「ここって、南陽テクノの人も来るの?」

「ああ、来るよ。昼時は半分くらいは南陽の人かな」

何年か前、南陽テクノが駅裏に新しい工場を建設するという話が持ち上がった。地元では知名度のある中堅企業が来る。田舎町にとってはめったにない好機、くたびれた印象が否めない町の玄関口を一変しようと、役場と鉄道会社が手を組んだ。駅舎を新しくし、町民の利便性向上のため、役場の窓口サービスの一部を駅舎に移した。それに合わせて駅前も再開発する。

定食屋を出してみてはどうか、そう声をかけてきたのは地域振興課の飯田だった。中学校も高校も同じだったし、高校では二年と三年は同じクラスだった。俺と同様、たいして勉強もできなかったお調子者の飯田が、役場の職員になったのは意外だったが、お袋の話をされたのはもっと意外だった。

「ウチの母ちゃん病院に通ってるんだけど、お前んとこの母ちゃんを時々見かけるって言ってたぞ。どこか悪いのか?」

狭い田舎町でなかったら、こんなふうに親の事情を知ることはなかったかもしれない。仲違えして家を出たとは言え、気にならないと言えば嘘になる。実家で一緒に暮らせば、そんな気苦労からも解放される。

それに、やはり自分の料理を出したいという気持ちはあった。思い切って妻に打ち明けると、思いがけず乗り気で背中を押してくれた。俺と両親の間にあったものが解消するきっかけになれば、そんな期待もあったのかもしれない。飯田の助けもあって、とんとん拍子に話が進んだ。

「南陽を当て込んでっていうのもあったんだよ。そうでなきゃ、自分の店を出そうなんて怖くてできなかったな」

テーブルが五つとカウンター席があるだけの小さな店でも、地元の住人だけでは簡単に埋まらなかったかもしれない。

「ウチも、南陽から仕事がもらえたから、新しい工場を建てることができたのよ。お互い、南陽様々ね」

抗うことを諦め身を任せるしかなかった流れの中で、ようやく掴むことができた何かが、互いの笑顔の向こうに透けて見えた気がした。

「それにしても、飯田くんが役場の職員とはねぇ」委員長が可笑しそうに言う。「飯田くんってロックバンドやってなかったっけ?」

「文化祭で歌ってたな。ギターを弾きながら、夢を妨げるすべてをこの手で壊せー、とかさ。開店の段取りで何度か会った時に、そのことを思い出して話したら、恥ずかしいから役場の人には言わないでくれって拝まれたよ」

委員長は「あはは」と声を上げて笑った。俺も一緒に笑おうとして、でも上手く笑えなかった。それは、飯田が本気で歌っていたのを知っているから。夢につながると信じていたのは、俺も同じだったから。

委員長にも、そんな時があったんだろ?

俺が高校を卒業した日も、三月の寂しげな日差しに包まれていた。次の日にクラスで卒業パーティーをする予定だったのに、人恋しさを持て余した俺は一人、卒業式を終えた午後に街を歩いていた。フラリと乗った電車で、たまたま委員長と会った。

「買い物か?」

俺が尋ねると、委員長は曖昧な笑みを浮かべた。

「特に目的はないんだけどね。何となく気分転換に街を歩いてたの」

きっと自分と同じなんだろう。そう思った俺は、ウチに来ないかと委員長を誘ってみた。

「大西くんって料理するの? 意外ねぇ」

「これでも食堂の跡取り息子なんだぜ。俺の作ったもの食べてみてくれよ」

委員長とは一年間同じクラスだったのに、あまり話をしたことはなかった。勉強が出来ない俺のような生徒とは、住んでいる世界が違う気がしていた。でも、すれ違うだけの他人しかいない街に知っている顔がいた、その人が「じゃあ」と頷いてくれた、その時の自分にとって、一緒にいる理由はそれで充分だった。

実家の食堂は、当時はすでに昼時しか営業しておらず、午後三時過ぎには暖簾を下ろしていた。俺が家に女の子を連れてきたことに両親はいたく驚き、あっさりと調理場を使わせてくれた。冷やかすような二人の態度に不満げな顔をしながら、俺は粋がっていた。勉強はダメでも、料理なら腕に覚えがある。

俺はお好み焼きを作った。キャベツを手早く千切りにしてみせると、それだけで委員長は感心した。山芋や米粉を使いふっくらと仕上げた。今にして思えば、家庭料理の域も出ていない品だった。なのに、委員長は「私より上手かも」「美味しく出来てるわ」と喜んでくれた。自分で食べてみても、そう思った。俺は上機嫌だった。

「四月から調理師の専門学校に通うのが楽しみだな」

俺は小さな闘志を抱いて言った。自分が並の程度だとも知らずに。

「頑張ってね」

委員長は箸を置いた。料理を褒めてくれたわりに素っ気なかったが、成績の良い生徒なんてそんなものかと俺は気にも留めなかった。

「委員長って、一年の時から勉強が出来たのか?」

俺の問いに、委員長は不思議そうな顔をした。勉強が出来ない奴が言いそうなことだと自分自身が思ったが、俺は構わず続けた。

「同じ高校に入ったってことは、入学した時にはあんまり学力に差がなかったってことだろ?」

委員長は合点がいったという顔をした。そして、自分も中学生の頃はそんなに勉強が得意ではなかったのだと話し出した。

「ストームボーイズっていうアイドルグループがいたの、覚えてる?」

「ああ、男性アイドルグループだろ。解散したんじゃなかったかな」

委員長は頷いた。

「私、ファンだったんだ。デビューした頃からずっと応援してた。なのに解散するって聞いた時には、ほんと裏切られた気分だったわ。でも、解散するまでの一年間の活動でファンの皆さんに精一杯恩返ししますって言って、今まで以上にテレビとかイベントに積極的に参加するようになったのよ。それを見てて、気持ちが変わっちゃってね」

「ライブとかにも行ったのか?」

「行った行った。高校受験を控えてたのに、ファイナルの武道館ライブに行って、泣きながら帰ってきたわ。もう燃え尽きたって感じでね。きっとメンバーたちも同じ気分だったはずよ。だから解散した後も、メンバーそれぞれが新しい分野で活躍できたんだって思ってる。最後の一年って、きっと新しいスタートを切る助走みたいなものだったのね」

熱のこもった口調に、俺はちょっと気圧された。自分が知っている委員長とは違っていたから。

「それで思ったのよ。もし自分が高校三年間って期限で頑張ったら、どれだけ成績を伸ばせるんだろうって」

「それで、入学してから勉強を頑張ったと?」

うんうんと誇らしそうに腕組みをする委員長が、俺には意外だった。こんな愛嬌のある生徒だったとは知らなかった。

「だったら、進学すれば良かったのに。委員長の成績なら、そこそこレベルの高い大学だって狙えたんだろ?」

俺がそう言ったとたん、寂しさがにじみ出てくるように委員長の表情が変わっていった。

「まぁ、ウチの仕事を継がなきゃいけないっていうのは、前から判ってたことだし……」

「それなら、最初から勉強を頑張ったって意味ないじゃないか」

せっかく身に付けた学力だ、活かさないのはもったいない。

「私、そろそろ帰るわ。ごちそうさま」

気が付くと、外はすっかり暗くなっていた。「お前、送ってってやれよ」とどこからともなく親父の声がした。相変わらず冷やかすような雰囲気が混じっていたが、悪い気はしなかった。

駅までの道すがら、町内放送のスピーカーから曲が流れてきた。午後五時を知らせるいつものメロディー。

「この曲、なんて名前だっけ?」

「遠き山に日は落ちて、よ」

駅前や駅の中にも、まだ制服姿の学生が目についた。卒業生同士だったり、卒業生と後輩だったり、会話の内容からそれが判る。卒業式を終えたのに、まだ受験が残っていて励まされている者もいた。改札口近くには、受験生を応援するメッセージが掲示されたままだ。毎年三月いっぱい貼られている。

「今からでも、二次募集でどこか受けてみたらどうだよ。委員長だって本当は進学したかったんだろ。せっかく三年間がんばってきたのに、もったいないじゃないか。委員長は、俺みたいな生徒とは違うんだからさ」

家の事情があるにしても、今しか出来ないことだってある。さっきの熱のこもった話ぶりを見て、委員長は成績が良くて真面目なだけの生徒じゃないと俺は思った。彼女の背中を押さずにはいられなかった。

なのに、委員長は「もういいから」とやはり素っ気ない。

それが俺の癪に障った。

「なぁ、委員長」

俺は委員長の肩を掴んだ。その手に強く力を入れた。とたん、振り返った委員長にその手を振り払われた。

「もういいって言ってるでしょ!」

委員長に怒鳴られて、俺は呆気に取られた。

「ごめん……」

そう言い残して、委員長は改札を抜けホームに走り出した。じきに入ってきた電車が彼女を連れ去っていくのを、俺は見ていることしかできなかった。

次の日、卒業パーティーに委員長は来なかった。委員長と親しかった者に尋ねると、卒業する前から毎日、入院した母親の代わりに実家の仕事を手伝っていたのだという。だから今日も来られないのだと。

俺は知らなかった。卒業式の日だけは休みを貰っていたことも。

調理師の専門学校を卒業した春、実家の食堂ではなく外食チェーン店に就職した時、あの日の委員長が自分に重なった。

「ごめん……あの時は悪かった……」

俺が急に謝るものだから、委員長は湯呑みを持ち上げたまま手を止めた。頭が空回りしているように無表情を浮べ、ほどなくして目じりを下げた。

「いつまで気にしてるつもりよ。もう二十年以上も前のことでしょ」今度は委員長が申し訳なさそうな顔をした。「私のほうこそ、お母様の葬儀に出られなくてごめんなさい。ウチの母の通夜に来てくれたのに」

「仕事が忙しかったんだろ? 仕方ないよ」

高校を卒業してから半年ほど経った頃、委員長の母親の通夜で顔を合わせた時も俺は謝った。委員長は何も言わず、ただ困った顔をしていただけだった。

俺がこの店を開いた次の年、お袋が亡くなった。悲しいことではあったが、長患いせずに逝ったのは幸いだった。

それよりも、俺は親父を心配した。

俺が実家を出た後、食堂があったところは駐車場にかわり、近くの銀行の職員用に貸している。両親は六十歳を過ぎて仕事を辞めてからも、その賃貸料でのんびり暮らしていた。

もしかしたら、道楽半分であってもまた包丁を握るのではないか。そんな俺の期待を親父は見事に裏切り、何を思ったか安い中古のベンツのオープンカーを買って、時にはお袋を乗せ呑気に乗り回すようになった。

二人で始めた食堂を閉め、握り続けてきた包丁を置いき、共に歩んできたお袋も亡くなって、親父は塞ぎ込んでしまうのではないか。

それは、杞憂に終わった。

「ハイカラさん」

親父が町内の高齢者からそう呼ばれているのを知ったのは、お袋の通夜でだった。年甲斐もない車を乗り回していたおかげで、俺の知らないところで親父は慕われていたらしい。通夜が終わった頃、普段着姿でやってきたお年寄りたちに混じって、親父が泣きながら冗談を飛ばしていた。

「今日は、これから開店?」

「今日は一日、休業にするよ。風邪で寝込んでいる女房の面倒をみなきゃいけないし」

そう答えると、委員長は「ごちそう様」とニヤけた顔を俺に向けた。

「委員長は?」

「夜に商工会の人たちと会う予定があるのよ。それまで映画でも観てこようかと思ってたんだけど、年度末だしね。やっぱり仕事のことが気になるから会社に戻るわ」

「委員長っぽいな」と俺が言うと、とても自然に「そう?」と委員長は首を傾げた。

何年か後、委員長の会社は今より大きくなっている。高校三年間はその助走だ。きっと無駄じゃなかった。俺はそう思った。

「美味しかった、どうもありがとう」

「気が向いたら、また来てくれよ。たまに飯田も来るから、もし会ったら歌ってやろうぜ。あいつが作った歌」

委員長はまた「あはは」と声を上げて笑った。飯田の恥ずかしがる顔が目に浮ぶ。

案外、町主催のお祭りで頼まれたら、飯田は歌うかもしれない。昔やっていたロックではなく、爺さん婆さんが好きそうな懐メロや歌謡曲を、おちゃらけたモノマネを交えて。

委員長を見送り食器を洗おうとしていると、引き戸が開いた。忘れ物でもして委員長が戻ってきたのかと思ったら、親父だった。窓をのぞくと、見慣れたベンツがとまっていた。年甲斐もないこの車は、この町では親父の象徴と言っていい。

「『臨時休業』って札がかかってたけど、客が出ていったから営業しているのかと思ってな。何か食わせてくれ」

お袋が亡くなってしばらく影を潜めていた呑気な振る舞いが、すっかり元通りになったのは慕ってくれる人たちのおかげだ。

「ちょっと知り合いが来てたんだよ。もう材料がないから、たいしたものは出せないぞ」

有り合わせで簡単なものを作った。俺が調理するのを眺めながら、親父はよくケチをつける。だったら自分で作ったらどうだよ、そう言いたくなって、それを言うのはとても残酷な気がして、またその言葉を飲み込む。

「精密検査、ちゃんと受けろよ」

代わりにそう言うと、「判っとる」と言ったきり親父は黙った。去年の秋に町の健康診断で『要精密検査』という結果が出た。自分で予約を入れて受けに行くと言いながら、のらりくらりと親父はそれを先延ばしにしている。

ご飯も味噌汁も少なめによそった。親父の食べる量は以前より減った。それをゆっくり平らげると、今度は車の自慢を始めた。

「ベンツはいい車だぞ。長距離を走っても疲れないんだ。腰も痛くならんしな。作りもしっかりしとるから、走行距離が十万キロを超えとるのに、びくともせん」

俺は適当に相槌を打ち、聞き流していた。よほど気に入っているのか、お袋との思い出があるからなのか、とにかく親父はご心酔のようだ。

調理場が片付いた頃、ようやく自慢話が終わった。喋り疲れたのか、親父はしばらく黙ったままだった。

俺が一服しようとお茶を淹れていると、親父は言った。

「ワシが乗れなくなったら、あの車はお前が乗れ」

俺は顔を上げた。窓から差し込む三月の日差しが、親父の横顔を照らしていた。

「安い中古車だったんだろ、壊れるんじゃないのか?」

そう言いそうになった口を一度閉じ、俺は再び開いた。

「病院の予約、俺が入れといてやろうか?」

親父は「頼む」と言って、席を立った。

もし娘がこの店を継ぎたいと言った時、ここに寂しさと空席しか残っていなかったら、俺は親父と同じことを考えるかもしれない。途切れていると判っている道を、子供に歩かせたい親はいない。

とは言え、自分からこの店を取ったら、いったい何が残るだろう。違う道を見つけて歩き続けたとしても、振り返って足あと一つ残っていなかったら悔しいじゃないか。

「心配すんなって」

俺は言った。

「親父が乗れなくなったら、あの車は俺が大事に乗ってやるからさ」

引き戸に手を掛けた親父が、俺のほうに振り返った。

「ワシの体の心配が先だろうが」

お互い顔を見合わせて笑った。

(終)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?