葛飾北斎の世界的名作「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)」は、この初代伊八の欄間彫刻を観なければ、生まれなかった?

今春、新千円札の裏面、パスポートのデザインになる葛飾北斎の富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」誕生には謎がありました。

長年、北斎は波を描くのに大変苦労をしていました。

いつ出会ったのか、何処かでこの欄間彫刻を観たのかは

定かではありませんが、あの有名な「神奈川沖浪裏」を境に、北斎の画風が特に波の描き方が飛躍的に変わりました。

構図、覗き画法、遠近法など、それまでの北斎には無かった多くの画法はこの欄間彫刻を観たことにより世界的名作が生まれたと言われています。

この欄間彫刻を彫ったのが通称「波の伊八」と呼ばれた

安房の国(現在の千葉県)の宮彫り師(寺社の装飾彫り師)初代武志伊八郎信由(たけしいはちろうのぶよし)です。

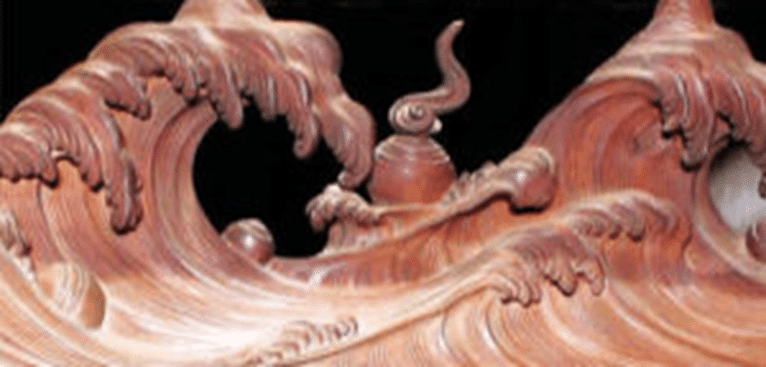

この欄間の厚さ約1寸(3.3cm)の中に、今にも襲いかかってくるような大波と小さな波にあおられる宝珠(ほうじゅ)を遠近法と波の下からのぞく構図で彫られています。

驚くことに波は、この1枚の欄間の両面に彫られています。

この初代武志伊八郎信由は、「波」のほかに「龍」を彫らせても天下一品です。

初代伊八の他に、もう一人、同じ時代(幕末期)に名工と謳われた宮彫り師がいます。

「龍の利兵衛」と呼ばれた後藤利兵衛義光(ごとうりへいよしみつ)です。利兵衛も安房の国で生まれました。初代伊八の格調高く神秘的な龍とは異なり、今にも飛び出して襲いかかってくるような荒々しい迫力ある龍を彫ります。

辰年には大きな事件や政変、天変地異などが起っています。

1868年は戊辰戦争で江戸時代から明治に移ります。

1904年には日露戦争勃発。

昭和に入ってから、ロッキード事件、リクルート事件、血のメーデー事件などが起きています。

また1952年には、十勝沖地震、1964年に新潟地震、

2000年には三宅島噴火など動乱の年のようです。

そんな辰年の今年、(※)「手作り御朱印帳」を片手に穏やかな平和な年を願い、名工の龍を訪ねて寺社を巡って見ませんか?

龍は宮彫り師のイメージによってすべて違います。

今後、各地の素晴らしい名工の龍、伝説の龍などを数々紹介します。

※ 100円ショップの材料で、簡単に作れる「御朱印帳」は別の機会に

紹介します。

神奈川県には約3000の寺社があり、龍のいる寺社は約750。

最初に素晴らしい神奈川県の名工、名作の宮彫りの龍、四十四を詳しく紹介します。

お楽しみに!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?