能登半島群発地震の原因とリニア工事による地下水の移動

科学雑誌「Newton」4月号に、「能登群発地震のきっかけ」は、「東京ドーム23個分の流体が地下から上昇。断層群に入りこみ、群発地震を誘発か」という記事があった。

東京大学と金沢大学、東北大学らの研究グループが、解析を行った結果である。

この記事によると、能登半島の地下で流体の上昇があり、この流体の上昇によって能登半島が下から圧迫され、断層にしみこみ「スロースリップ」とよばれる、地震をともなわないゆっくりとした断層のずれが関係し断層が動きやすくなっていたため、3年前から起きていた群発地震を誘発した可能性があるかもしれないとのことだ。

これと、リニア工事を関係づけるのは、大変難しいが、可能性としては0ではない。

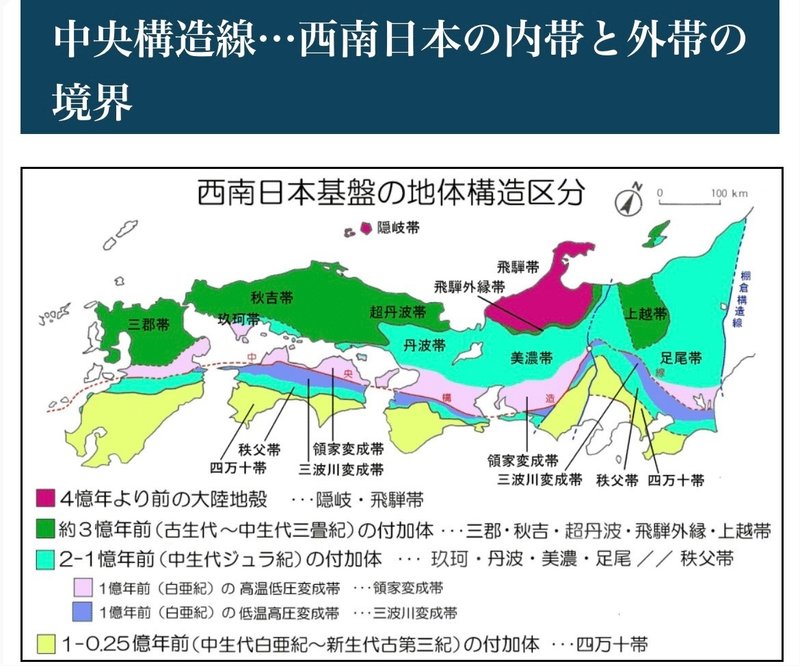

まず、地体構造区分からだと、能登半島とリニア工事が行われた岐阜、長野、山梨は、繋がりがないように見える。

しかし、ニュートンの記事だと、3年前からの群発地震の原因は「地下にある流体」とある。

全長の9割がトンネルであるリニアでは、特に南アルプストンネル工事での大量排水が問題となっているように、現在着工済みの岐阜県、長野県、山梨県でも大量の地下水がどこかへ移動したと考えられる。

赤は、中央構造線、左側の青は糸魚川・静岡構造線である。糸魚川・静岡構造線は、海岸線で表示が止まっているが、海底内にまで構造線が続いていると考えるのが通常である。

また、群発地震は能登半島下のみでなく広く海底にも震源をもっている。

このように、流体の上昇により、スロースリップがおこり、断層へと流体がしみこみ、1月1日の地震を起こしたことが、最新の研究によって明らかになったのであるが、この流体の移動、上昇が、糸魚川・静岡構造線の海底部部分で起こっていたとしたら、リニア工事による地下水の移動が、今後も広範囲における、地下流体によるスロースリップが引き起こす、地震の原因として考えうるのではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?