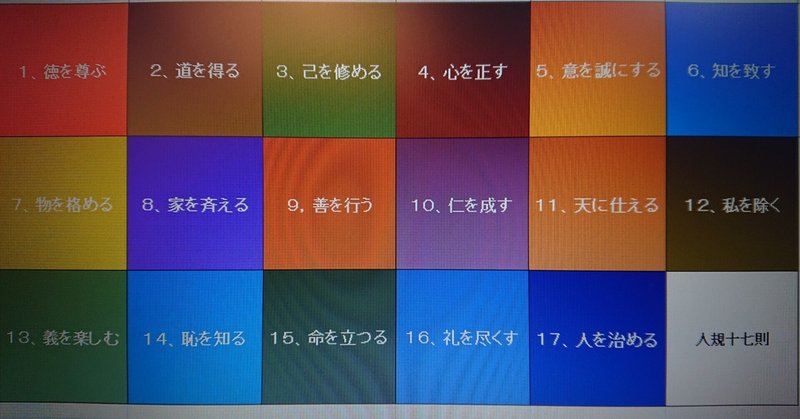

人規十七則

六、知を致す

一、学んでいないことがあれば、十分になるまで学び、質問していないことがあれば、問いただして理解し、よく考えていないことがあれば、思索して納得し、分析していないことがあれば、分析して明確にし、実行していないことがあれば、十分に行き届くまで実行する。

二、広く詳しく知識を得ても、その眼目を把握しないと、臨機応変な処置がとれない。学問というものは、博識から入り、眼目を把握してその知識を統合すること、眼目を把握してそれから出発して博識に至ることの二者が常に助け合って成績があげられる。そして詳細に究明しようとする努力こそ、眼目の把握と博識の獲得の両事にわたっての、最も大切な仕事である。

三、自分の意念を誠実にしようとした人は、それに先立ってまず意念の本である自分の知能(道徳的判断)を十分におしきわめた。知能をおしきわめて明晰にするには、ものごとについて善悪を確かめることである。

四、『大学』は『四書』の一つで、修己・治人の道を説いた書である。その順序として平天下(天下を平かにする)のもとは治国(国を治める)にあり、治国のもとは修身(身を修める)にあり、修身のもとは正心(心を正す)にあり、正心のもとは誠意(意を誠にする。意識を誠実のものとするよう努力する)にあり、誠意のもとは致知(知を致す。致すは推し極める)にあり、致知は格物(物を格める。事物の道理を究明する)にあり、と説いている。

五、人の心は霊妙なもので、どんな場合でも知識が働くものである。長い間の努力を積み重ねて、ついにあるとき突き抜けたとなると、自分の心の本質と働きが明白になる。これを「知の致り」という。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?