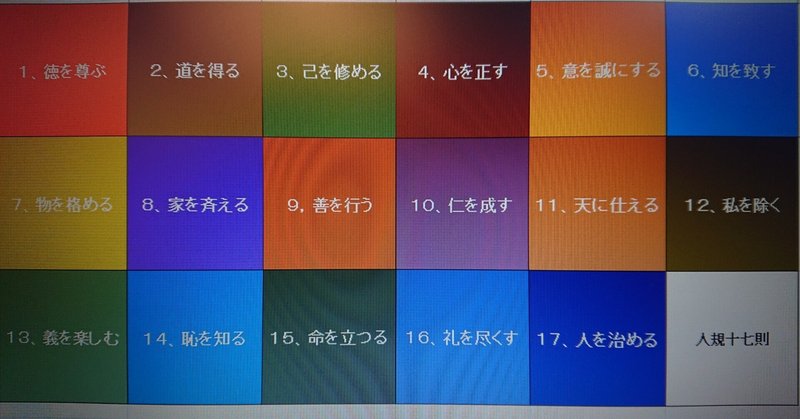

人規十七則

十六、礼を尽くす

一、君主が臣下を自分の手足のようにいたわり扱うと、臣下は君主を自分の腹や心のように大切に思う。君主が臣下を飼い犬や馬のように考えて礼敬の心がなければ、臣下も恩義を感じず君主を路傍の人のように思う。また、君主が臣下を土やあくた同然に扱えば、臣下も君主を仇やかたきのように憎みみる。

二、どんなことにも拘泥することなく、心は澄んだ鏡の面のごとくで、あらゆるものに順応する。道をもって交わろうとするならば、その道をよろこんで交わり、礼をもって接しようとするならば、その礼をよろこんで接する。昨日、道や礼がなかったとしても、今日、あるならば、その道や礼をよろこび、昨日の無道や無礼をとがめることなく、明日、無道や無礼をしむけないかと予測することもない。公平弘大の態度である。

三、礼はへりくだることを主眼とするものであるから、進んで仕える時には、礼をもって自分のはやる心を抑えるようにする。義は断固たる処置を主眼とするものであるから、退くにあたっては、義をもって自分の心の恋々さを断つようにする。そうすれば、進むにあたって進みがたく、退くにあたって退きやすくなる。

四、君子は、生涯にわたってなお解決することができない大きな憂いを抱いているが、一時的な心配事に心を煩わされることはない。自分が依然として凡人であることを免れないと思うなら、奮起して舜のようになろうと努力する。そこに至るには、仁と礼の二つの実践の工夫いかんという問題にかかっている。

五、「礼」というものは、一定の規矩、中正の標準であって、人の行動をこれに照らして過不及のないようにしたものである。世俗の人々の態度を見ると、うやうやしさの度を過ぎてへつらいになったものもあれば、傲、人におごるの度を過ぎて慢、人をあなどるにまでおちいっているものもある。これらはみな礼にはずれている。

六、人を礼遇しても報いられないときは、自分の敬意が足らないのではないかと反省する。自分が行ったことで相手の行動が期待外れだったときは、すべて自分の身に反省して原因を考える。自分の身が真に正しければ、天下は必ず帰服するものである。

七、非礼の礼、すなわち道義から出るものでない、まがいものの礼が、世間には極めて多い。権力者の家にしきりにご機嫌うかがいに出入りすることを礼だと思っているが、この類のものが、非礼の礼なのである。大道を知らないと、自分では気づかずに礼義の正しい筋を失ってしまうことが多い。大道を会得するのでなければ、大人となることができない。

八、法制禁令などの小手先の政治で導き、刑罰で統制していくなら、人民は法網をすり抜けて恥ずかしいとも思わないが、道徳で導き、礼で統制していくなら、道徳的な羞恥心を持ってそのうえに正しくなる。

九、貧賤であっても諂わず、富貴であっても威張らないというのは良いが、貧賤であっても道義を楽しみ、富貴であっても礼儀を好むというのには及ばない。

十、礼のはたらきとしては調和が貴い。昔の聖王の道もそれでこそ立派であった。しかし小事も大事も調和に依りながらうまくいかないこともある。調和を知って調和していても、礼でそこに折り目をつけるのでなければ、やはりうまくいかない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?